昔のCGはゲーム機と共に進化してきた

※タイトルが分かりづらかったので変えました。

他の方のnote記事にコメントを書いてたら昔のCGのことを思い出した。

おれは割と幼い頃からコンピュータやゲームが大好きでした。

今にして思えば、「動くもの」が好きだったんだろうなぁ。

3DCGが好きで好きで、ガン見してたっけ。

「ゲームが好き」と「CGが好き」というのは、ちょいと路線がちがいます。どちらも好きだったんですけど、その中でも初期のCGの思い出を書いてみます。

最初に衝撃をうけたのは、「光速船」というゲームでした。

1983年頃に市販されていたモニター付きのゲーム機です。

日本では54,800円でバンダイから販売されていました。

高価なゲーム機なので、持ってる友達などいるはずもなく、デパートのおもちゃ売り場で現物を見ただけです。

何が凄かったのかというと、ドット絵ではなくラインの組み合わせで描画するところ。

ベクタースキャンというモニターの形式だそうです。詳しくはリンクを見てくだせぇ。

動画を見たほうがわかりやすいよね。こちらです。

ベクター式の優れているところは、点と点をつないで線を描画するのでドット絵のようにカクカクしていないところ、回転や拡大などがスムーズに表現できるところです。

おもちゃ売り場でずーっと見てました。

このゲーム機はあまり売れなくて廃れてしまいました。

本体が高かったしファミコンが流行ってきたせいもあります。

ここから先はゲーム機を主軸にCGの話題を書いていくつもりなのですが、先にちょっとだけ脱線します。

この頃、レイトレーシングという用語も出てきた頃でした。

(時系列が怪しいけど、けっこう前からあったはず。ゲーム界にはまだない)

Ray tracing なので、光を追跡するということかな。

光の反射をCGの演算に組み入れて、金属光沢や影を表現するやつです。

当時のテクノロジーでは光の反射を計算するのはかなり大変なことで、1枚のCGを作るのに2週間ぐらいかかったらしい(これもおれの記憶が怪しいので正確ではないがとにかく時間がかかる)

当時、毎週日曜の朝にレイトレーシングを使ったCMが流れていました。クリスタルが落下しいろんなものが映り込んで変化していくアニメーションです。

もう何のCMだったのか思い出せないんですが、TVの前でガン見してたっけ。

その後、レイトレーシングはあまり聞かなくなりました。

計算が重たすぎて実用性が低かったんだと思います。

無くなったわけではないのですが、一般向けは別路線の進化をしていたので影を潜めていたんだと思います。

その頃のCGはリアルタイム性を重視し疑似的な機能を使ってリアルに見せるようになっていました。ポリゴンとかアンチなんとかとか、テクスチャマッピングとか。

ゲーム機の世界ではその変遷がよくわかります。

ちょいと時代を戻して書いていきます。

これは1982年のナムコのポールポジション

一見すると3Dっぽく奥行きがありますが、これは単に水平線方向に描画をずらしてカーブを表現してるだけです。

疑似なので内部的には3次元どころか2次元の座標も持っていません。

しばらくはこの形式が続きました。いんちきくせーけど、当時のレースモノはみんなこれだった。

3DCGの描画の壁はとても高かったんです。

次の世代はこれ!

1988年 セガのパワードリフト

従来型との違いは、道路や壁などが部品化されて3次元空間に配置されています。部品の表示数に限りがあるので、かなり荒いですが、しっかりと3次元空間として配置されています。

この部品のことをスプライトといいます。「妖精」のことです。背景を崩さずに単体で表示することができるんです。

だから何って言われそうですが、昔は凄いことだった。

この頃のゲーム機はベクター系ではなくラスター系でした。

イメージの拡大縮小と回転機能をハードウェアでできるようになりました。

このスプライトも拡大縮小ができるようになった。

でも、表示数には限界があるし、物体の横や裏を表示しようと思ったらそれぞれのイメージ(ドット絵)を事前に用意しないといけない。

2次元とか3次元のベクターCGって、ものすごく計算しないといけないんです。

物体の移動や回転をある位置からどう見えるかを大量に計算します。

めんどくさーい行列式を計算して座標を求めます。

2次元ならこれ。高校の授業で習ったやつです。

sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβsin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ

cos(α+β)=cosαcosβ−sinαsinβ

これをガンガンこなせば、画像が回転します。

3次元だと・・・うーん、おれにはもうわからん。

こんな式ざんす。

これはあくまで座標を求めるだけです。面を塗りつぶす必要があるし、動作を与えるには物理的な演算が必要になります。

質量とか重力加速度とか摩擦とか弾性衝突とか・・・、これらを加えていい感じにやると疑似空間ができあがります。(はしょりすぎー)

実現されたことをあっさり書いてるけど、これができるようになるまでに何年もかかっています。

さて、話題をゲームに戻します。

ゲームCGは大きな変革期を迎えます。

1993年 セガ バーチャファイター

メジャータイトルでは初のポリゴン系の3DCGゲームだと思います。

おれは21歳。バイト後のゲームセンターでよく見てたっけ。

(この頃、おれはゲームはあんまりやってない。CGを見るのが好きだった)

ポリゴンという面の組み合わせで物体を表現するようになりました。

今と比べると見た目はカクカクですが動作はうねうねして素晴らしい。

おれはゲームそっちのけでガン見しておりました。

時代はバブルまっさかり!おれは学生だったのでその恩恵はありませんでしたが、ゲーム機の進化を見てたりと、間接的にはあったんだろうなぁ。

とにかく出るもの全てが新しかった。

250ccで4気筒のエンジンを積んだキ○ガイなバイクもこの頃です。

この頃、家庭用ゲーム機も進化していました。

ゲームセンターの筐体はうん十万~200万円ぐらいするので、家庭用ゲーム機なんかで3DCGができるはずがない。

なのに、できちゃったんです。

スーパーファミコンのスターフォックスが発売された頃でした。

専用のチップをカートリッジ内に装備して3DCGを表現していました。

おらもう、びっくりだよー!

即、買いました。

当時の友人は、「ガタガタしてて汚い」とのこと。

わかってねぇよなぁ~。

スト2とバーチャファイターの違いをどう見るかですな。

ここから先は、割と一般的なので皆さんの記憶にもあるかと思います。

コンピューターの性能があがるにつれて、画面解像度とポリゴンの最大数が増えます。ゲーム機の新モデルと併せて、どんどん奇麗になっていきました。

この記事の序盤に出てきたアンチエイリアシングやテクスチャーマッピングなどの疑似効果の適用に遷移し、より本物っぽく見せるようになります。

実はおれはこれ以上はあんまり追っかけてないのでよくわかりません。

ただただ、奇麗になったなぁと思いながら見ていました。

疑似ではあるけど、これはこれで進化を感じさせる面白いものでした。

最近はもう見分けがつかなくなってきたので、感動しなくなってしまいましたけどね。今の課題は表情やモーションの向上ですかね。

自分が社会人になってからは興味が違うモノに移ってしまったのかもしれません。

ITの仕事をしていますが、ゲーム業界や3Dアニメーションの仕事ではありません。データベースを扱う地味なお仕事ざんす。

それでも映画のCGとかは好きでよく見てました。

トランスフォーマーシリーズとかすっごい~~~。

ガシャンガシャンと変形して、何がなんだかわからん。

だが、それがいい!

ここからは先はよくわかりません。たまーにネット情報で知る程度です。

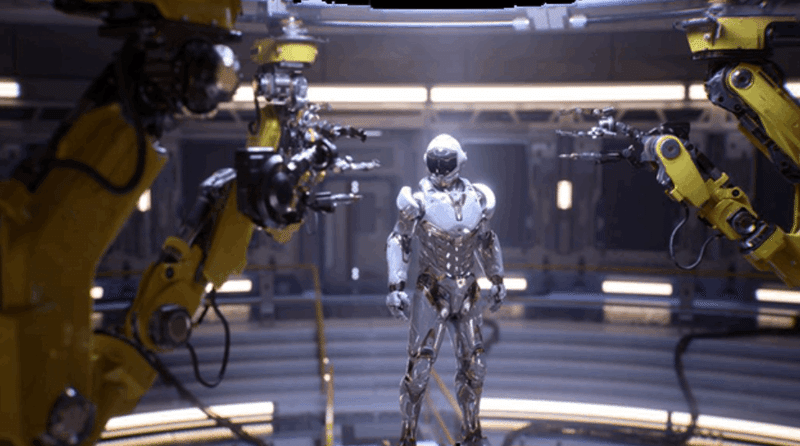

ここ数年ぐらいで更に進化があったみたいです。

数年前からPC用のビデオカードでリアルタイムレイトレーシングが動作するようになってたらしい。

おっちゃん知らなかったよ!

GeForceのRTX系のビデオカードにはレイトレーシングでレンダリングする機能が搭載されているそうです。

しかも、リアルタイムで!

(ここで言うリアルタイムとは1秒当たりに60~120コマぐらいの描画能力があって、遅滞なく描画する能力があるということです)

静止画でみても伝わらんかもしれん。

高解像度大画面でガン見してこそのレイトレーシングでございます。

こちらの動画をどうぞ。

この動画ではレイトレーシング有り無しを比較してるんですが、正直なところあってもなくてもゲーム性に違いはないので、同じように楽しめるんじゃなかろうかって気がします。というか、ゲームはもういいんじゃないかって思ったりするのは歳のせいでしょうか。

映画とかVRでやったほうがじっくり見そうな気がします。

以上、おれのCGの歴史40年を駆け足で語りました。

こんだけ語るぐらいなんだから、当然すごい機械を持ってるんだろって思われそうですが、もってませ~ん。

だって高いんだもーん。うちのデスクトップPCは今年組みなおしましたが、ビデオカードだけは古いまんまです。しかも廉価なやつ。

でも、実用上はこれで十分なんですよねぇ。

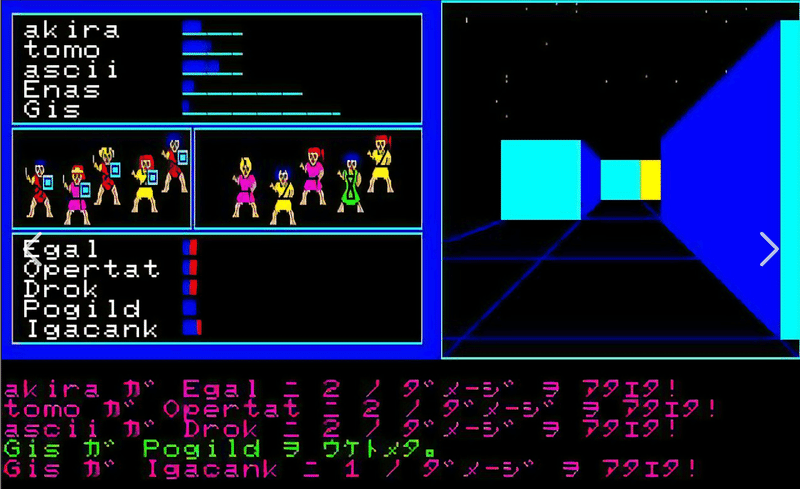

昔の3Dゲームなんてこれですよ。

画像で足りないものは脳内補完です。

ぞくぞくする世界観でした。(当時のおれ談)

もしもゲームやCG系の仕事についてたら今頃何をしてたんだろうなぁって思ったりもしますが、人は行きつくとこに行きつくもので、結局同じことをやってるんじゃないだろうか。

18歳でバイクの免許を取ってからしばらくはずーっとバイクいじりをやってました。ゲームはやってたけどパソコンの類はぜんぜんやんなかった。

電気工学の大学に行ったけど、ぜんぜん勉強しなかった。

でも、なぜか今になってスピーカーを作ったり、3Dプリンタいじったり、電気工事士の勉強をやってます。

もう転職することはないと思うので、仕事とは別で将来はこれがやりたい。

・3Dプリンターで母屋を建てる

・「離れ」に小さなログハウスを建てる

・家庭用ロボットにセルフビルドを手伝ってもらう

CGではなくリアルワールドの構築です。

CGを上手に使ってちゃんと練習しないとね。

人生100年と言われる時代になってきたので、まだまだ先は長い。

おれが生きてる間に実現するんだろうなと思います。

おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?