ダイレクトエクストルーダーに交換する(組み立て編その4)

薄型のステッピングモーターの発熱対策をすることになりました。

ファームウェア側とドライバー側で制御できるらしいです。

ファームウェアではUARTがついてるドライバーじゃないと駄目みたいでした。(やや不正確な情報かも)

どなると、ドライバー側でVref値の変更です。

ステッピングモーターを動作させるのに一定の電圧を維持し電流値を制御するのだとか。基準電圧回路(Voltage reference circuit )というそうです。

このVrefが低いとステップがついてこなくて脱調し、高いと発熱量があがるので脱調しない程度に調整しないといけないらしい。

効果を確認するために、非接触の温度計を買いました。

一応、ちらっと説明書見ました。レーザーで計測位置が見えるんだけど2cmぐらい上を指してるっぽい。温度補正もついてて最初に補正しとかないといけないみたい。説明書の字が小さすぎ&翻訳がおかしくて意味が分からん。

正確な数字は必要ないのでなんとなく調整しました。

薄型モーターで印刷中に測定したところ、最大58℃でした。

このときのXYは37℃、Zは32℃でした。明らかに高いです。

次に、ヒートシンクを付けてみました。

適当に張り付けてみました。縦横まちがえた!

計測したところ54℃ぐらい。期待したほどの変化はなし。残念すぎる。

ちなみにパタパタと風を送ると下がります。

空冷って風を送ってなんぼですから~。

すっぱり諦めて、Vrefを調整してみることにします。

基板はケースの裏側というか逆さまについてます。

ケース自体が筐体に6カ所のねじどめされてます。

ケースカバーのねじが6個ぐらいあります。

これを外すのがなかなか面倒なのです。何回もやりたくない。

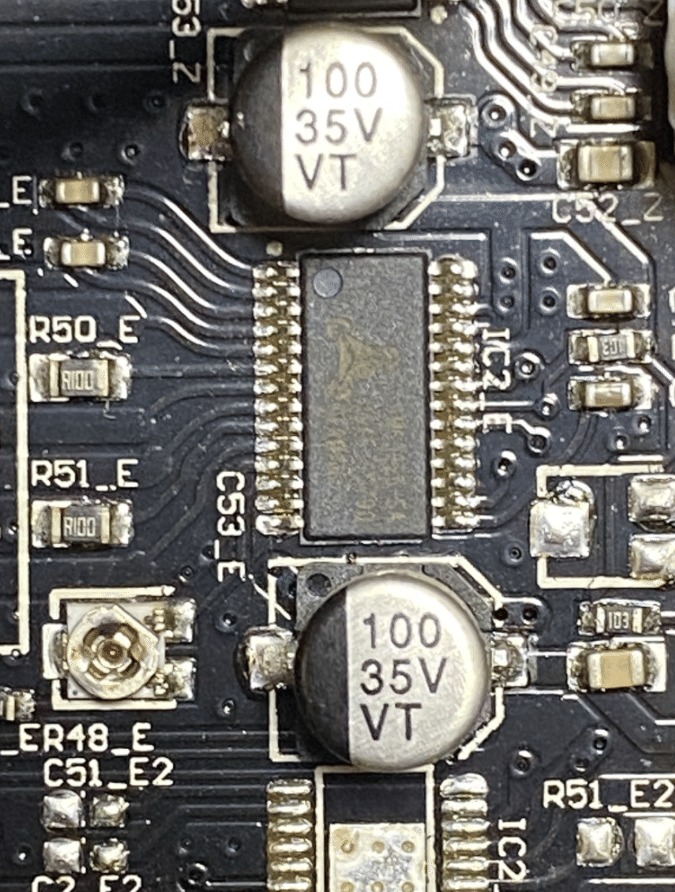

これがエクストルーダー部分のモータードライバー

基板に ~Eが付いてる。他のところには、X,Y,Zがついてるからきっとこれであってるはず。左側のつまみみたいなところを回すと、可変抵抗になってるみたいで、Vref値を変更できるらしい。

5ちゃん情報では、ここの抵抗値を計測すれば計算により現在のVrefが出るんだって。

ハズキルーペもどきで見ても小さすぎてよくわからん。

抵抗値を測定してみるも反応せず。なんで・・・?

おれのテスターの抵抗のレンジは最小で2KΩです。残念過ぎる。

一応、0.001KΩ → つまり 1Ω まで計測できるらしいが、あてにしていいのかもよくわからん。短絡させると 0.001KΩと表示されます。

じゃぁ、Vref実測しよか~。と、思ったんだけど、どこの電圧を計ればよいのかもわからん。最悪、温度計測&脱調しない程度に下げればいいかとドライバーを突っ込んでみた。

ドライバーが入らん・・・

おれの手持ちの一番小さいドライバーでもこのつまみには入りませんでした。

もうやめた!

だんだん、不毛な事をしてる気がしてきたのですっぱり止めることにした。

ネット情報ではいろいろ出てくるんだけど、チップを差し込むタイプでやってるらしくて、おれのとは配置がちがうし、そもそもどれがどれなんだかも不明確なんです。それに、薄型モーターといっても、全体ではあんまり軽くならないので先が見えてるんです。

ということで、元のモーターを付けることにしました。

そして、後ろ向きチューニングで、加速度を1500→1000に下げました。

これで違いを確認してみた。

真ん中がキレイに見えるけど、これは光の当たり具合の違いのせいで、実際のところはどれも似たり寄ったり。(ついでに、どれがどれだかもう忘れた)

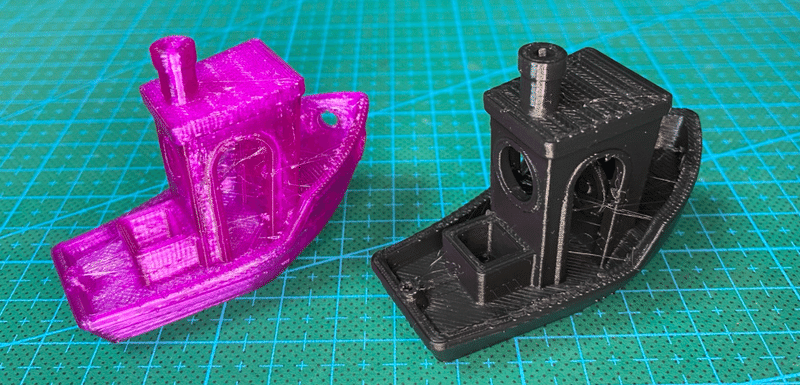

Benchyも印刷してみた。リトラクション1mmだとちょっと足りないみたい。

下のほうにぶつぶつがある。これまでに3回印刷したけど、いつもぶつぶつが出る。ネットの画像でもときどき見かけるケースです。なんだろなぁ。Curaのバグ???

はぁ~、もう萎えるなぁ。しばらくはこの状態でつかってみます。

エクストルーダーの温度は37℃でした。これぐらいだと安心です。

組みなおしたおかげなのか、ヘッドの動きはスムーズです。

ヘッドの重さがその効を帳消しどころかマイナスなのが悲しい。

こんなんなら、BMGでなるべくチューブ短めにしたほうがよいかもしれんなぁ。TPUもいけるんじゃなかろうか。

あ、そうだ、TPUを試すんだった。

一応、印刷できてます。速度上げすぎかも。船の先端が歪んでる。

完成品は後で記事に追加しておきます。

不毛なことばかりやってるなぁ。

ところで話は変わります。

Tronxyの新製品に気づきました。

D01ってのは、以前からあるモデルです。X5SAよりもちょっと小さい。

D01 plus は X5SAと同じサイズなのです。

しかも、ENCLOSUREオプションを選ぶと、アクリルのケースと全面が扉になってます。

なんだよ~。こういうの探してたのになぁ。あと数か月待っとけばよかったなぁ。クーリングファンがデュアルで、ベッドが冷えると剥がしやすいガラスタイプになってるらしい。センサーは例の黒いやつですね。黒いやつは表面を検知するのでガラスでもOKらしい。

もう一台は XY-3 PRO V2

こっちは普通の形ですね。なんていうんだろ。

よく見るとひとつひとつの部品が高品質なんです。

Z軸は2本あって安定するし、Xはリニアレールでダイレクトエクストルーダーも直結だし。この形がちょっといいモデルの標準形なのかな。

おれはEnder3とX5SA Proってのを持ってますが、こういうちょっといい機種を買ったほうが余計な苦労はしないで済むんじゃないかと思います。その苦労により基礎知識も身につくので悩ましい部分もあるけど。3Dプリントそのものに注力したいならちょっといいやつ買ったほうがいいです。構造や特性を理解し改善したいなら人気があって安いやつでRPGゲームのように高品位なパーツに交換して楽しめばよいです。でもハマればハマるほど「ものづくり」から遠ざかっていきます。プリンタいじってたらいつまで経ってもモノができないから。それに何かを印刷するにはプリンタ本体の使い方だけじゃなく、モデリングとスライサーも覚えないといけないし、それぞれかなり奥が深いというか小難しいので、初めてやる人はもっと簡単にまんべんなく扱えるものじゃないと続かないと思います。

3Dプリンタって手では作れない複雑なデザインを正確に作れるのがよいところなので、デザインもできないとその良さは半減以下になってしまう。

おれは2年ぐらいやってるけど、よくまぁ続いてるもんだなぁ。(最近、うまくいかないので嫌気がさしてるけどね)

次はなにをしようか?

まずは工具や部品が増えて収拾が付かなくなってきたので整理しよう。

整理してすっきりすると次に何をするか思いつくようになります。

追記

TPUのBenchyができました。Retruction Distance=1.5mm です。2mm必要かな?

写真には写ってませんが船頭部分の変形があります。もう少しゆっくり印刷したほうがよいのか、それとも冷却不足なのかな。右端に船頭を配置してたので風量不足になりやすいと思う。

それ以外は及第点かな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?