bookwill「小さな読書会」第5回レポートゲストキュレーター:橋本智保さん(翻訳家)「会ったことはない。でも通じ合える」

新旧のカルチャーが交差する街・蔵前を拠点に生まれたブックアトリエ「bookwill」では、多様な世代の女性たちが安心して参加できる招待制の対話型読書会を開催していきます。

2023年11月24日(金)の夜には、韓国小説やエッセイを日本の読者に届ける翻訳家として活躍する橋本智保さんをゲストに迎え、第5回「bookwill 小さな読書会」が開かれました。

作品づくりのこだわりや、魅力的な韓国作品が日本に届くまでの裏話、橋本さんが翻訳家としてのキャリアを切り拓いたターニングポイントなど、普段はなかなか聞けないお話がたっぷりと。その一部をご紹介します。

◆bookwill 小さな読書会◆

10代の中高生、キャリアを重ねたマネジャーやリーダー、研究者など、多様で他世代な女性たちが集まる読書会。7〜10人で一つのテーブルを囲み、肩書きや立場を置いてフラットに対話を楽しむ形式です。参加者は事前にゲストキュレーター指定の「テキスト」を読んだ上で参加し、感想をシェア。本をきっかけに対話を重ねていきます。

あらためまして、今回のゲストキュレーターは、韓国在住の翻訳家、橋本智保さんです。橋本さんは『夜は歌う』(キム・ヨンス)、『きみは知らない』(チョン・イヒョン)、『イスラーム精肉店』(ソン・ホンギュ)など多数の韓国作品を日本に紹介してきました。「bookwill」管理人の小安美和とは大学の学科同期というご縁もあって、特別に時間をつくってくださいました。

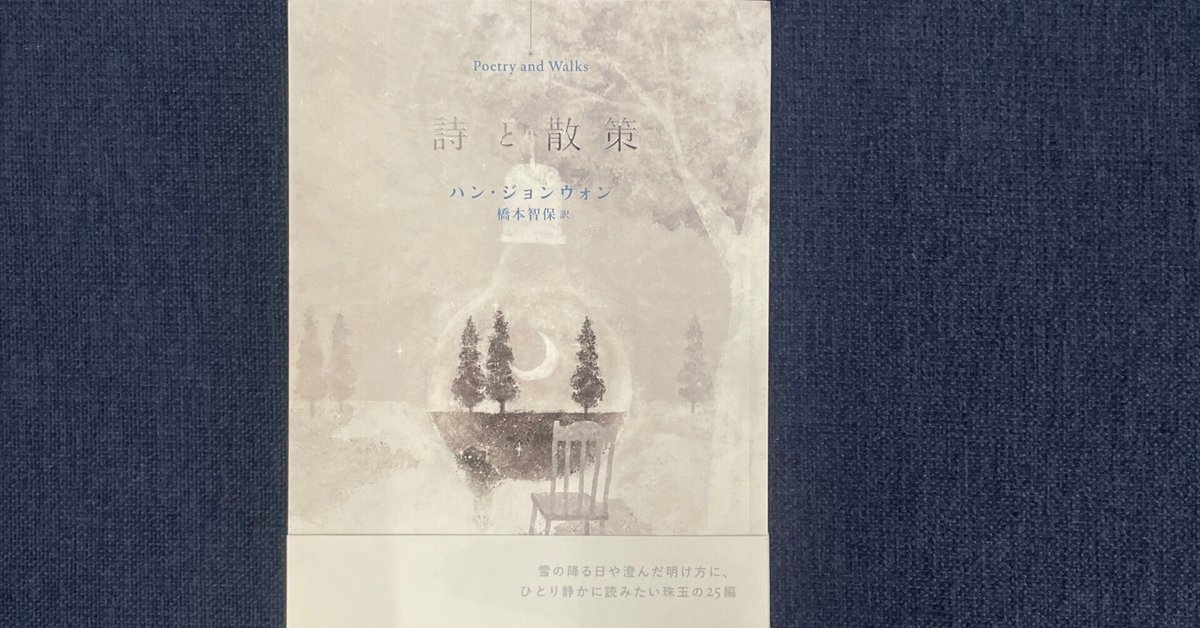

数ある作品の中から選んだ今回のテキストは、2023年2月に出版してじわじわと読者を広げている『詩と散策』(ハン・ジョンウォン)。担当編集者としてタッグを組む、書肆侃侃房の池田雪さんも福岡から駆けつけてくれました。

<第5回「bookwill 小さな読書会」開催概要>

2023年11月24日(金)

ゲストキュレーター:橋本智保さん(翻訳家)

テキスト:『詩と散策』(ハン・ジョンウォン著、書肆侃侃房)

bookwillの読書会の魅力は、心理的安全性の高い空間で、「本」という媒体を通じて多様な参加者が思い思いに感想を持ち寄って作者と共有することで生まれる響き合い。

この日も、アジア圏で15年働いた経験もあるメディア業界の女性、ライフ&キャリアコーチとして活躍する女性、ビジネス書をメインに英語の翻訳でヒットを支える女性と、多彩な面々が集まりました。

穏やかな、でも凛とした芯の強さを感じさせる佇まいの橋本さんがどうして翻訳家になったのか。まずはそのキャリアに参加者の関心は寄せられました。

「東京外国語大学の朝鮮語学科に籍を置いていた学生時代は、講義についていくのがやっとで落ちこぼれの学生だったんです。韓国文学に関心を寄せる心の余裕もなく卒業した後、縁あって韓国で暮らすことになり、生活者の一人として韓国作品に触れる機会が増えました」

韓国人作家が描く物語の魅力をさらに知るきっかけとなったのは、たまたま参加した読書会だったそう。

「当時の90年代は女性作家が次々に登場した頃でした。彼女たちは、国家や民族といった大きな主語ではなく、“わたし”を主語に自分の経験や家族、恋愛について書いていたんです。その私的な物語に魅力を感じましたし、いつしか癒やされている自分がいて。本格的に学んでみようと大学院に入りました」

ソウル大学国語国文学科修士課程で学びながら、研究者の道を歩みかけていた橋本さんでしたが、ある思いが芽生え、その思いは年々強くなっていきました。

「先日、家の中を整理していたら古い日記が出てきて読み返していたら『翻訳をやってみたい』と書いているんです。それも何度も何度も(笑)。30代前半から10年近く『翻訳をやってみたい』と日記に書きながら、行動に移せない日々を繰り返していました。経験もツテもなかったので、何から始めたらいいのか分からなかったんです」

転機を引き寄せたのは40歳のとき。偶然見つけた広告で、出版のチャンスにつながる翻訳機関の存在を知ったのです。

国を挙げてソフトコンテンツの海外展開に力を入れている韓国では、韓国書籍を翻訳・出版する事業に対して政府から助成金が支給される制度が整っています。橋本さんが見つけたのは、その助成制度の一環として提供されているものでした。「絶対につかんで離すものかと、必死にしがみつきました」。

助成の対象になるには、候補リストの中から好きな作品を選んでそのサンプル翻訳をして申請し、審査を通過することが条件でしたが、橋本さんは何度も何度もチャレンジし、見事に通過。そこからさらに数年かけて出版社との縁を手繰り寄せ、2014年に初めての訳書『歳月 鄭智我 作品集』(新幹社)を発表したのでした。

以来、数多くの作品を手がけてきた橋本さんですが、読んで好きになり、かつ『日本語に訳して出版する価値がある』と感じた作品を、自ら出版社に提案しているそう。

今回のテキスト、『詩と散策』もまた、橋本さんの「好き」が起点となって掘り起こされた作品の一つ。「散歩を愛し、猫と一緒に暮らす詩人」である著者と、冬の寒い朝の澄んだ空気の中を歩きながら静かに語り合うような25編のエッセイ集です。

決して著名な著者ではないものの、韓国ではベストセラーとなっているこの作品の魅力をぜひ伝えたいと、編集者の池田さんに提案し、出版が決まりました。

池田さんは「橋本さんから試訳を読ませてもらったときに、まず目次がいいなと思いました」と振り返ります。 たしかにこの本は目次を眺めるだけで、その世界に引き込まれます。

<『詩と散策』目次より抜粋>

宇宙よりもっと大きな

寒い季節の始まりを信じてみよう

散策が詩になるとき

幸せを信じますか

11月のフーガ

悲しみ、咳をする存在

果物がまるいのは

夏に似た愛

心のかぎりを尽くしてきたから

永遠の中の一日

海から海のあいだに

なにも知りません

よく歩き、よく転びます

国境を越えること

みんなきれいなのに、私だけカンガルー

(略)

テキストを読んだ参加者からは「美しく流れるような文体に、心が洗われた」「私が好きな一文は……」と感想が次々と。普段はなかなか直接聞けることがない「翻訳家の仕事」についての質問も多く飛び交い、中でも盛り上がったのは「翻訳作業の間に、作者とのコミュニケーションはどの程度するのか?」という話題でした。 この問いに対する橋本さんの答えは、「実はメールのやりとりだけで、会ったことはありません」。

「あくまで完成した作品を訳すことが私の仕事なので、作品中の表現の意図や意味について、逐一質問するようなこともしません。今回の作者には自己紹介の挨拶程度のメールを送った後、しばらくして『あの映画、観た?』くらいの内容のお返事が来て、その後もたわいもない世間話のようなやりとりだけだったと思います。それがよかったのか分かりませんが、作者は私に信頼を置いてくださったようで、あとがきにとてもうれしい言葉を寄せてくださったんです」

参加者の一人、翻訳家の土方奈美さんからも「小説やエッセイには繊細な表現が多いので、かなり心を砕く作業になるのでは」とリスペクトを込めた感想が。橋本さんも穏やかな笑顔を返しながらも「実はこの作品を訳している時期に、一時失語症になったんです」と告白。「言葉が出なくなったときに、不思議なことに、匂いや光に敏感になって。すると、作者が描いた情景の描写もより感じやすくなった気がします」。

会ったことはない。でも、深い部分で通じ合える友人のように。訳者が作者の気持ちに寄り添い、信頼関係を築くことによって、海を越える1冊。『詩と散策』はまさにそんな作品となったようです。

一方で、橋本さんが手がける作品の中には、「すぐに馴染めない作品」もあるのだそう。例えば、同じく書肆侃侃房から出版した『小さな町』(ソン・ボミ著)もその一つ。独特の文体とややトリッキーな世界観にファンも多い作者だが、橋本さん自身は「共感し切れない部分もある」のだそう。

「でも、だからといって拒む気持ちもないんです。“自分とは違う”からこそもっと知りたくなる。もっと理解したいという興味が湧くので、訳す原動力になっています」

この言葉には、コーチの蒲生智会さんも深くうなずき、「分かります」。「私もコーチングのセッションでいろいろな方と対話する中で、異なる価値観に出会うことも少なくありません。『私とは違う。でも理解したい』という気持ちが出発点になると感じています」(蒲生さん)

楽しい対話の時間はあっという間に過ぎていき、そろそろお開きの時間です。「ああ、楽しかったぁ」と橋本さん。

「本をつくる立場として、読んでくださった方の感想を聞くのが一番うれしいです。私は翻訳者として韓国の作品を日本語に訳して紹介していますが、あくまで自分の観点や解釈に基づくもの。今日お会いした皆さんからのご感想を聞きながら、また新たに作品の魅力に出会えたような気持ちになれました」

次回の開催は12月。ゲストキュレーターは「おいちゃん」こと及川美紀さん(ポーラ社長)です。こちらもどうぞお楽しみに。

まとめ/宮本恵理子