レティシア書房店長日誌

中野京子「名画と建造物」

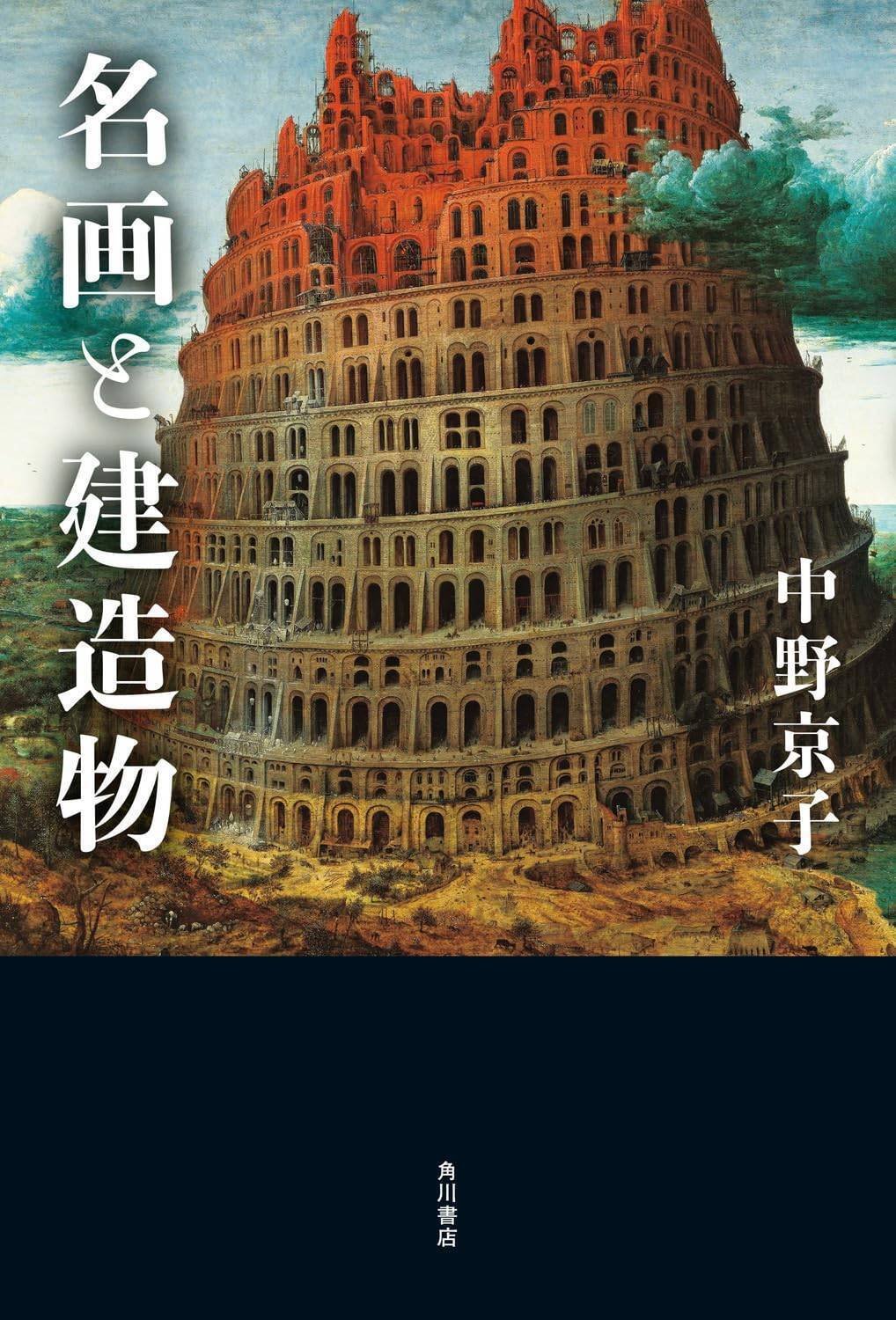

中野京子は、絵画鑑賞本としてはベストセラーになった「怖い絵」の著者です。本書は、絵画の中に描かれる建造物に焦点を当てて、絵画の歴史的価値や画家の描きかったものを推理してゆく一冊です。

特に興味のある本ではなかったのですが、ある時、他所の本屋さんでページを開いた時、おォ〜!!と声をあげそうになりました。最初に紹介されているエドワード・ホッパーの「線路脇の家」という作品を見たから。以前に、ホッパーの作品集でこの作品を見たとき、とっさに浮かんだのがヒッチコック監督の傑作オカルト映画「サイコ」に登場する家でした。本書に、カリフォルニア・ゴシックと呼ばれる様式で建てられたこの住宅は、実際にヒッチコックが見て映画のセットとして建築したという記述がありました。あ、やっぱりな。この絵の持つ禍々しさ、不穏さは、映画のサイコパスの青年が潜む家として、今となっては切り離すことができません。

本書には、20の名画が取り上げられています。モネ、シャガール、クリムト、ゴッホ、ブリューゲルのほかは多くは私の知らない画家でしたが、著者のわかりやすい解説で作品の奥深いところまで理解することができました。

映画「アラビアのロレンス」を思い起こさせるようなデヴィッド・ロバーツ(1796〜1864)の「熱風の接近」。描かれているのは、エジプトの首都カイロから20キロ離れた町ギザ。ピラミッドを背景に、鼻の欠損した大スフインクスが横顔を見せています。そこへ、接近してくる砂嵐を避けようとしてベドウィンが近づいてくる様子を描いています。1839年当時の実にリアルな情景が広がります。不気味な色合いの砂嵐の雰囲気がよく出ています。この絵の解説でヘェ〜と思ったのは、1864年、池田築後守長発を団長とする第二回遣欧使節団がヨーロッパに向かう直前にエジプトに立ち寄り、作品に描かれたスフインクスを背景に写真を撮っていたというのです。

「小さなサイズの白黒写真に、和服と菅笠という侍姿の日本人が二十四人写っており、中にはスフインクスによじ登ろうとする者もいて非常に興味深い。彼らはおそらく日本人初のギザ観光客であった。」なるほど写真を見ると、本当によじのぼってる!建築とは関係ない小ネタですが、こういう話も散りばめれているので退屈しません。

ゴッホの作品では「アルルの跳ね橋」を取り上げます。明るい色彩で描かれたで人気の高い作品です。洗濯女たちの楽しげな会話も聞こえてきそうです。しかし、著者はこう指摘します。

「デンマークの児童文学者ハンス・クリスチャン・アンデルセンは、母親がアルコール中毒だったことを揶揄されてこう言い返している。母は長く洗濯女として働いていて、全身の冷えを少しでもやわらげるには酒を飲み続けるしかなかったのだ、と。このエピソードを知ってしまうと、いかに空が青くとも、また北欧とは寒さが段違いとはいえ、ラングロワ橋の下で洗濯を生業とする彼女たちが、高みからスケッチするゴッホと同じ陽気な気分を共有していたとは信じにくい。」

様々な角度から作品を眺めてみると、名画が新鮮に映ります。とても面白い本です。

●レティシア書房ギャラリー案内

5/22(水)〜6/2(日)「おすよ おすよ」I push and go

よしだるみ新作絵本出版記念原画展

6/5(水)〜6/16(日)村瀬進「植物から、本から」出版記念原画展

6/19(水)〜6/30(日)書籍「草花の便り」出版記念原画展 西山裕子

⭐️入荷ご案内

坂巻弓華「寓話集」(2420円)

村松圭一郎「人類学者へのレンズ」(1760円)

きくちゆみこ「だめをだいじょうぶにしてゆく日々だよ」(2090円)

森田真生「センス・オブ・ワンダー」(1980円)

友田とん「パリのガイドブックで東京の町を闊歩する3 先人は遅れてくる」(1870円/著者サイン入り!)

川上幸之介「パンクの系譜学」(2860円)

町田康「くるぶし」(2860円円)

Kai「Kaiのチャクラケアブック」(8800円)

安西水丸「1フランの月」(2530円)

早乙女ぐりこ「速く、ぐりこ!もっと速く!」(1980円)

上野千鶴子「八ヶ岳南麓から」(1760円)

つげ義春「つげ義春が語る旅と隠遁」(2530円)

山本英子「キミは文学を知らない」(2200円)

たやさないvol.4「恥ずかしげもなく、野心を語る」(1100円)

花田菜々子「モヤ対談」(1870円)

子鹿&紫都香「キッチンドランカーの本」(660円)

夏森かぶと「本と抵抗」(660円)

加藤和彦「あの素晴らしい日々」(3300円)

Troublemakers (3600円)

若林理砂「謎の症状」(1980円)

「たやさないvol.4」(1100円)

「26歳計画」(再入荷2200円)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?