レティシア書房店長日誌

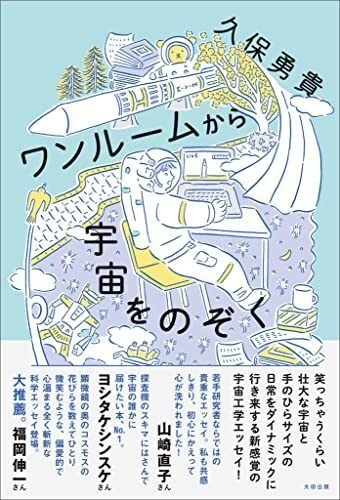

久保勇貴「ワンルームから宇宙をのぞく」(太田出版1980円)

著者はJAXA宇宙科学研究所研究員で、宇宙に飛んでゆくロケットの力学や制御工学の専門家です。こう書いてしまうと、なんだか難しそうな本のようですが、そんなことはありませんでした。こういう専門家の初心者向けの科学エッセイに、過去何度か手を出したのですが、結局???になってしまってなかなか最後まで読めないことが多かったです。

「『宇宙 工学を研究しています』と言うと、すごい研究してんねえ、なんて驚かれることいが多い。そんでもって、『最近はずっと家で研究しています』と言うとさらに驚かれることが多い。たしかに宇宙というととてつもなく広いイメージがあるし、宇宙工学というとバカでかいロケットとか銀ピカ巨大マシーンのイメージがあるだろうから、こぢんまりと一人暮らしのアパートで研究している姿なんてあまり想像できないのだろう。」

というイントロダクションの文章を目にして、あ、この本はいけるかもと思いました。もちろん宇宙の専門家ですから、話題はそちらの方が多いのですが、途中からあれ?この人理科系??と疑問に思うほど、文化系的であり、心和むエッセイストと思いました。

例えば、落ち込んだ時、自分を支えてくれるのが太陽光線だといいます。

「1億5000万キロメートルの彼方から一直線に僕を目がけて光線を放つ太陽の姿を想像する。そしてその光線の光子たちがせっせと僕の背中を押してくれている画を想像し、その一粒一粒に愛着を湧かせてしまう。そうして太陽の光は、僕に愛情と自信をさりげなく思い出させてくれるのだ。」

アインシュタインの一般相対性理論の重力場の方程式も登場しますが、著者はご丁寧に「どうしても数式を見ると吐き気と尿意が止まらなくなるという体質の方がいたら4段落飛ばして」とリードしてくれます。ノンホロミック、フィボナッツ数列とか、あんまり近づきたくないような単語も登場しますが、福岡伸一先生が帯に「心温まる全く斬新な科学エッセイ」と書いている通りの本でした。多分これは、著者が自分の仕事に気負っているところが全くないのが大きいと思います。一人暮らしのマンションに差し込む太陽の光をぼっ〜と見ながらベットを抜け出す場面が想像できます。

「思うに、文字は光子だ。 文字が画面や紙面の上に貼りついて動くことのない文章というメディアでは、僕らはその一文字一文字の存在をより確実に認識することができる。動かず、流されず、いつまでもそこに存在する文字たち。その文字一つ一つが読む人の心をちょっとずつ動かしていき、やがて文章は人を動かす大きな力になる。文章は、光なのだ。せっせと働くその文字一つ一つを大事にそこに存在させ、彼らに自然と愛着を湧かせてくれる、それが文章というメディアの大きな価値だと僕は思う。」

明晰な文章が随所に散りばめられています。いい本でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?