航空大学校1次試験をどう対策したか(1/2) ー 令和3年度一桁台合格者のアドバイス

令和3年度 航空大学校1次試験通過に向けて、予備校に頼らず、実際に何を用いて勉強したか、活用方法、その根拠や目的意識、アドバイスを書かせていただきます。本稿は全文無料で公開しています。

文系で目指される方も意識してかなり丁寧な記載を心がけました。体験を踏まえたアドバイスとして読んでいただければと思います。筆者は令和三年度航空大学校入学試験において順位一桁台にて突破しております。

(2022.08追記:令和5年度試験より一次試験の総合1と総合2が「総合」として統合され、総合Part1 20問(100点満点、図形や図表の読み取り)、総合Part2(250点満点、従来の総合2と同形式)となりました。出題傾向は概ね同様のため、本稿をお役立ていただければ幸いです)

本稿( [1/2] )では総合Ⅱについて(下の目次の①〜④)紹介します。これらを実践し令和3年度1次試験は上位で通過できました。

[2/2]の英語、総合Ⅰ対策についてはこちらのリンクより是非ご覧ください。

① 情報収集と過去問の使い方

受験の3年ほど前から、イカロス出版の[パイロット入試問題集]をヤフオクやAmazonなどで収集しました。市販されている定番の過去問集です。

https://www.ikaros.jp/sales/list.php?srhm=0&tidx=71&Page=1&ID=4681

2年ごとに出版される本で、航空大学校のほかにも自社養成や航空学生の過去問と解答解説、傾向・対策について纏められています。新しいものが出版され次第買い足し、計7冊(過去問としては2006年度から2019年度実施分、合計14年分)を揃えました。これより古いものも出版されていたそうですが、14年分と2020年度の過去問(こればかりは受験経験者に見せてもらうか航大ホームページからダウンロードするしかありません)があれば十分だと思います。

http://www.kouku-dai.ac.jp/nyuusi/kakomonannnai.htm

総合Ⅱと英語に関しては、まず始めに出題の傾向を掴むことが非常に重要です。賛否両論あるとは思いますが、過去問はまず少なくとも4〜10年分くらいは解いて傾向を掴みましょう。その上で試験の傾向や自分の課題をあぶり出してから、各科目の対策をすると良いと思います。私は2020年1月頃から本格的に取り組み始めました。

過去問は、同じ問題は出ないから1周しか解かない、ではなく、数回繰り返すことをおすすめします。1周目で時間内にほぼすべて余裕で解けてしまった方は勿論不要ですが。大学受験から時間があいてしまっている人は、時間内にすべて完璧に答えを出せない年度もいくつかあるのではないでしょうか。

私は1次試験の2ヶ月前から過去問の2周目を始めました。1週間あたり3回(平日どこかで1回、土日の午前に1回ずつ) 時間を計って解き、本番までに3周しました。目的としては、①過去問で出た問題はみんな解けるはずなので絶対に落とさないため、そして②時間配分を体に染み込ませるため、です。当日の総合Ⅱは30分以上余ったので、しっかりやっておいて良かったと思いました。多い人では10周解いた先輩もいます。自分に合った回数を解きましょう。

参考までに、私は過去問を解いたらその日付と自分の課題、弱い分野、気づいたことなどをルーズリーフに毎回軽くメモしておきました。課題を把握しても、忘れてしまうと勿体ないです。復習しようと思った分野や、ミスをしてしまった原因と対策などを書き溜めて、疲れたら見返しましょう。やる気が出ますし、過去問2, 3周目で役立つと思います。

② 総合Ⅱ ー 数学の対策

高校から使っていた、

[青チャート 基礎からの数学 Ⅰ+A]

[青チャート 基礎からの数学 Ⅱ+B]

の2冊を解き直しました。有名な書籍なのでリンクは省略します。

1周目は基本的に各ページの上の例題を解いていきました。不安な問題については練習問題も解くようにしました。また、色々忘れていてもう一度解き直したい問題、そもそも解けなかった問題の番号を別途ノート(ルーズリーフ)にメモしていました。付箋を貼るのでも良いと思います。加えて、高校時代からやっていたのですが、忘れがちな公式や 覚えておくと時間短縮になる事項をルーズリーフに適宜メモしてファイルに整理していました。忘れやすいことは折に触れて何度も見返さないと1週間経ったら忘れます(一部の天才を除く)。模試や本番の直前には特に役に立つのでおすすめです。

参考までに、私が大学受験、航大受験で使った数学のメモ(全8頁)を本稿の最後に添付しておきます。よろしければご覧ください。

「青チャートはすべて解くべきか?」という質問を大学の後輩からいただいたことがあります。一意見を一応書かせていただきますが、捨てる分野については過去問を踏まえた上でくれぐれも自己責任で判断してください。基本的には募集要項に忠実に対策しましょう。

数学Ⅰは、データの分析については無理にやらなくてもいいと思います。偏差値くらいは理解しておきましょう。不安でしたら全て解きましょう。

数学Aはほぼ全て大切です。整数問題で、絶対に航大レベルでは出ないだろうという証明問題は解かなくてもいいかもしれません。場合の数と確率は総合Ⅰでほぼ必ず出題されます。速く確実に解くことを意識して、基本からしっかり身につけましょう。図形は総合Ⅱでも総合Ⅰでも問われる可能性があり、捨てるのは危険です。

数学Ⅱは、式の証明問題は無理に解く必要はないかと思います。

数学Bは、漸化式については対策しない人が多い印象です(私は一応やりました)。統計についても無理に対策する必要はないでしょう。募集要項に書かれていない分野は出ない可能性が極めて高いです。数列は総合Ⅰで問われることが多いので確実に対策しましょう。

青チャート2周目は、ルーズリーフにメモしておいた問題を解き直しました。また、全てではないですが2周目からは各ページ下の練習問題も意識して解くようにしました。過去に、青チャートの練習問題と数字までそっくり同じ問題が出題されたこともあります。効率的な対策かと言われると微妙なため、時間的余裕がない方にはおすすめしませんが解いておくに越したことはないでしょう。発展例題についても、積分では過去に出題歴があるため時間があるなら解いておいたほうが良いと思います。

青チャート3周目は、2周目でも不安が残った問題と、Exerciseのうち航大で出てもおかしくない程度のレベルの問題を選んで解きました。また、万が一難解な微分積分が出ても対応できるよう、青チャート数学Ⅲの微分積分については公式や基本的な問題をさらっておきました。ここまでやるべきかは何とも言えません。令和4年度の募集要項では、『時事問題を含む社会常識及び数学(数と式,二次関数,二次方程式,三角比,三角関数,指数関数,対数関数,微分,積分,平面図形,ベクトル等),自然科学(気象,力学,熱力学,波動,電気と磁気等)の一般知識を問う試験をマークシート方式で行います。』と書かれているため、数Ⅲまで対策する人と対策しない人に分かれます。時間的に余裕があればやってもいいと思います。来年の入試で数Ⅲの内容を問われるのかどうかは誰にもわかりません。ごめんなさい。

最後に、「青チャートよりやや難易度が易しいチャート式の本で対策しても大丈夫か?」という質問もいただいたことがあります。買ったことがないのでわかりませんが、その本で過去問の数学に対応できていれば大丈夫でしょう。ただし、多くの受験生が青チャートで対策してきているはずです。この点は忘れないでください。

③ 総合Ⅱ ー 物理の対策

物理も高校で使っていた問題集をそのまま使いました。

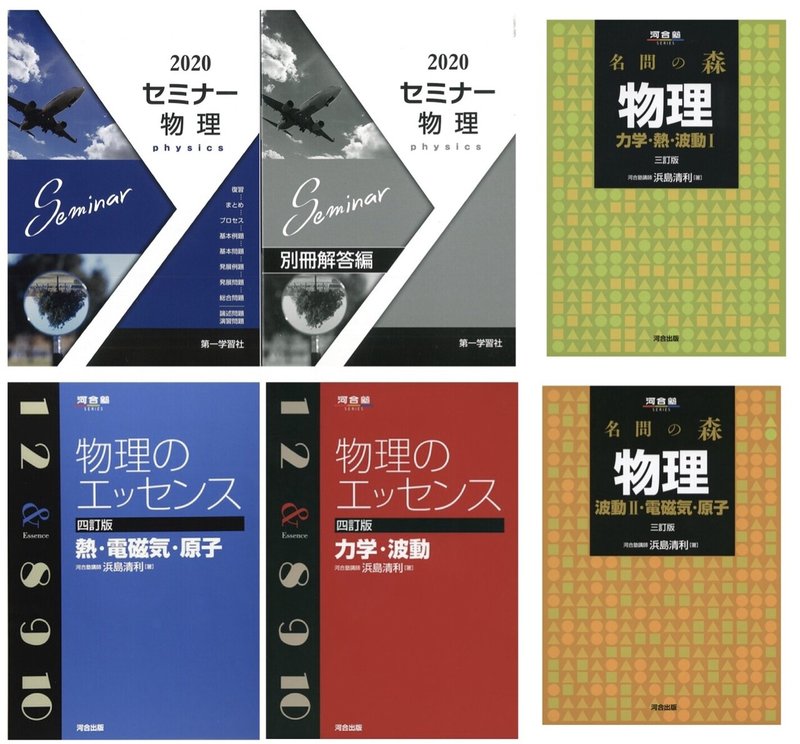

・セミナー物理基礎+物理 (第一学習社)

・物理のエッセンス (河合塾シリーズ)

・名問の森物理 (河合塾シリーズ)

の3種類です。もっと良い問題集もあるかと思いますが、私はこれを使って高校時代の記憶を取り戻しました。

物理のエッセンスは感覚を取り戻すのに最適でした。これを使って対策している受験生はかなり多いと思います。セミナー物理は問題演習量の補填に使っていました。また、セミナー物理には定義や単位の確認のような超基礎の問題が各章ごとにあり、総合Ⅰ対策として一応こまめに解くようにしていました。セミナー物理の欠点は、基本問題は簡単なのに応用問題が大学入試の過去問ベースで難しいところです。私も全ては解きませんでした。

文系の方で物理を全て履修されていないと、一体どうやって物理を対策すれば良いのかわからなくなると思います。こればっかりは私にもわかりません、すみません。私の高校の授業では、まず言葉の定義や単位を学ぶ→公式は導出から教えられる(時には実験して自分で公式を導出させることもあった)→先生がピックアップした問題(基本〜入試レベル)のプリントを宿題として出され後日解説→定期試験対策として各自セミナー物理の問題を解いてくるように言われる、を繰り返していました。理系の人も、一部の天才を除いてみんな必死で定義を理解して問題で慣れて、を高校や予備校で繰り返しているはずだと思います。諦めず、頑張って取り組んでください。文系で合格されている方に直接聞いてみるのも良いと思います。TwitterのDMなどで丁重に質問すればきっと返信が来ます。もっと良い方法があるかもしれません。

入試の直前になると、ついつい不安でTwitterを見てしまいました。受験生の一部の方は河合塾シリーズの[名問の森物理]を周回していたんですよね。焦って入試の3週間前から2週間で無理矢理 力学と電磁気を1周しました。力がついていたことを確認できたと同時に、若干オーバーワークだったようにも感じました。当たり前ですが解くなら早めがオススメです。

正直、もっと効率的な対策があるかもしれません。あくまで私はこう対策しました、というご紹介でした。

最後に、物理についても全部対策するべきか、とたまに聞かれます。募集要項で『自然科学(気象,力学,熱力学,波動,電気と磁気等)』と書かれているので、原子を対策する人は例年ほぼいないと思います。波については悩みますが、波動が出ると記載されている以上疎かにすることはおすすめできません。正弦波の式や音の伝わり方、ドップラー効果、またできれば光の性質やレンズについてもさらいましょう。光の干渉と回折は自己責任でご判断ください。私はエッセンスでは全て解いておきました。

④ 総合Ⅱ ー 時事などの対策

過去問を開いてみてお気づきの通り、例年冒頭の6問が時事などの社会常識や気象学です。1問あたりの配点は数学や物理と変わらないため、何とも悩ましい分野です。

私は、以下のものを用いました。

・2022年度対応 最新時事用語&問題(試験対策の名門シリーズ月間新聞ダイジェスト) https://shimbun-digest.co.jp/backnumber/2020088/

・2020→2021年版 図解まるわかり時事用語

http://www.shin-sei.co.jp/np/isbn/978-4-405-04981-9/

・ひとりで学べる地学(COLOR LECTURE)

・Yahoo!JAPANのニュースアプリ

まず時事問題ですが、毎日ニュースを見る時間をとれるのであれば見てもいいと思います。私も夕飯を食べつつNHKニュース7を15分くらい見ていました。社会の動きに付いていくことはもちろん大切です。しかし、数学や物理の対策を圧迫してまでやることではないと思います。無理しないでください。

そのかわり、入試直前になったら時事問題対策の本を買うなどして、効率的に知識を取り込むと良いと思います。私は上記2冊を用いましたが、1つ目の[最新時事用語&問題]が特に役に立ちました。文字が多めで細かいところまで記載されています。写真はネットで見れる時代なので、対策のための本ならば私はこれかなと思います。大学で昼休みに読むことが多かったです。次の入試の前に新年度版が出版されるかは微妙です。書店で自分が読みたくなる本を探すのが結局ベストでしょうか。

航空関係のニュースは、私は若干ですが飛行機オタクなこともありTwitterや月刊エアラインの雑誌などで情報を集めていました。無理にやることではないです。Yahoo!JAPANニュースアプリの「テーマ」の機能では、自分でフォローするテーマを設定してそのニュースだけをまとめて表示させられるので、これを使って勉強の休憩がてら航空関係のニュースを見ておくのは有益だと思います。

次に気象や環境の出題についてですが、私は勉強の息抜きも兼ねて[ひとりで学べる地学]の「地球の熱収支と大気中の水」「大気と海洋の運動」の章を読んでいました。高校では地学を履修していませんでしたが、興味深い分野なので息抜きになりました。よくわからなければGoogleで検索したり、ルーズリーフに図を書いて整理してみたりしていました。過去問に出た事項は、もし再度出題されてしまうとみんな得点できてしまうため、一度出たものもしっかり理解しておきましょう。なお、気象については私は週末に 1時間程度の時間しかかけていないと思います。

これ以上、この時事や気象の分野に無理に時間をかけることはないと私は思います。最優先は数学と物理、英語です。受験生はみんな数学や物理を完璧に仕上げてくるので、差をつけられる訳にはいかないのです。この6問をとれたら差がつくことは間違いないですが、最終合格者でも1〜2問落としている人はたくさんいます。私も見直し中に1問迷った挙げ句答えを変えてしまい、見事に間違えました。ほどほどに対策しましょう。

今回は以上になります。

最後に、先述のメモ(数学と物理)を添付しておきます。

手書きのファイルなので、不特定多数の閲覧防止のため申し訳ありませんが有料とさせていただいております。気になる方、またここまでの内容が役に立ったと感じられた方は是非ご覧ください。

また、英語、総合1対策について(本稿の続編)は以下のリンクからご覧ください。

(リンク)航空大学校1次試験をどう対策したか(2/2)

ここから先は

¥ 1,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?