鬼滅の刃と仏教①

鬼滅の刃、流行ってますね。映画の興行収入が歴代1位を記録し、年末年始でさらに記録を伸ばす勢いです。本作を読んだのは最近になってからですが、内容の面白さもさることながら、「作者である吾峠呼世晴先生は仏教に造詣の深い方なのかな?」という点に興味を持ちました。おそらく、本作がこれだけの人気を得たのは、作中に通底する「仏教的な考え方」が、多くの人々が心の奥底に抱いていた価値観に響いたからだと思っています。

この記事では、「鬼滅の刃と仏教」というテーマで、私が興味をひかれた部分を書きたいと思います。なお、記事の特性上、ストーリーのネタバレを含みますので、その点はご了承ください。

南無阿弥陀仏と阿弥陀経

まず、作品中で目を引く仏教的なポイントは、「南無阿弥陀仏」の念仏と阿弥陀経ですね。私が最初に、「この作者は仏教を勉強してたのかな?」と思ったのもこれがきっかけです。

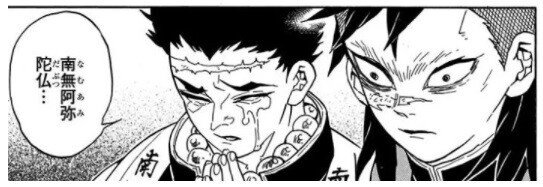

岩柱の悲鳴嶼行冥は、数珠をし、「南無阿弥陀仏」の衣をまとい、念仏・阿弥陀経を唱えています。その継子である不死川玄弥も、いわゆるルーティーンとして阿弥陀経を唱えています。両者とも、仏教をモチーフにしているのは明白ですね。

ここでポイントとなるのは「念仏と阿弥陀経という組み合わせ」です。一般的な知識として、念仏=南無阿弥陀仏、はわりとイメージしやすいですが、お経=阿弥陀経、というのはちょっと意外です。たぶん、一般的には、お経=般若心経、のイメージのほうが強いのではないでしょうか。しかし、南無阿弥陀仏と阿弥陀経の組み合わせは、教えとしては正しい組み合わせです。

ちょっと込み入った話になりますが、南無阿弥陀仏と阿弥陀経を重視しているのは、仏教の宗派の中でも、「浄土系」と呼ばれる一派で、有名なのは、法然さんの浄土宗と、親鸞さんの浄土真宗です。この2人は、師匠と弟子の関係でもあります。

法然さんは、「南無阿弥陀仏」の念仏を唱えることを提唱した人ですが、同時に、『観無量寿経』『無量寿経』『阿弥陀経』のお経を、『浄土三部経』として重視しました。当然、弟子の親鸞さんもこのお経を重視しました。ですから、作者の吾峠呼先生は、この知識を知っていて、「南無阿弥陀仏と阿弥陀経」という組み合わせを選ばれたのだろうと思います。

さらに踏み込むと、「阿弥陀経をチョイスした」というところにも、こだわりを感じます。先ほどの浄土三部経のうち、法然さんは『観無量寿経』、親鸞さんは『無量寿経』を丁寧に解説しており、浄土三部経の中でも若干のウエイトの違いがあります。あえて『阿弥陀経』を選んだのは興味深いです。

南無阿弥陀仏の使い方

また、南無阿弥陀仏の使い方についても、造詣の深さを感じます。一般的な認識は、念仏=亡くなった人への言葉、ではないでしょうか。いわゆる「お悔やみを申し上げます」「ご冥福をお祈りいたします」のニュアンスに近いと思います。

作中においても、炎柱の煉獄杏寿郎が亡くなったとき、悲鳴嶼はその知らせを聞いて「南無阿弥陀仏」と唱えるシーンがあります。これは、死者への弔いの言葉、という点で、一般的にイメージする念仏の使い方です。

出典「鬼滅の刃」8巻 第66話

その一方で、例えば、竈門炭治郎が初めて柱と会うシーンで、蛇柱の伊黒小芭内に押さえつけられた炭治郎に対して悲鳴嶼は念仏を唱えています。

炭治郎は生きているので、この念仏は死者への弔いの言葉ではありません。どちらかというと、弱者への哀れみの感情です。実は、南無阿弥陀仏には「阿弥陀仏(という仏さま)、助けたまえ」という「救済を求める」という意味もあります。さらに、この場面では、念仏を唱えた悲鳴嶼自身ではなく、他者である炭治郎を救ってあげてください、という意味が込められています。

出典「鬼滅の刃」6巻 第47話

今回のまとめ

このように、鬼滅の刃には、「仏教的な考え方」が、あちこちに見受けられます。しかも、表面的ではなく深い。

今回は、①南無阿弥陀仏と阿弥陀経の組み合わせ、②南無阿弥陀仏の用法、という2点をとりあげました。

時間があれば、さらに続きを書いていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?