“境界線をぼかす”まちづくりで、人とまちの個性を緩やかに引き出す を、編む

vol.35 〜ブルスタ語録シリーズ 第1回(前編)〜

これまで、マガジン「編む、ブルースタジオ」では、

リノベーションや建築デザイン、まちづくりについて、

ブルースタジオ独自の表現や言葉を使ってお伝えしてきました。

でも、もっとブルースタジオのことを知ってもらいたい!

そんな思いがスタッフからメラメラと湧き上がってきたので、

改めて「ブルスタ語録」というシリーズで、

これまで紡いできた言葉たちを、

細かく、噛み砕きながらご紹介していきたいと思います。

早速、

「ブルスタ語録」第1弾は、

「境界線をぼかす」

(全2回に渡ってお届けします。)

この「境界線をぼかす」という言葉、

社内では、

「お昼行ってきます!」ぐらい頻繁に飛び交う言葉。

(言い過ぎたかも知れません...)

それくらい、当たり前に使っているこの言葉を、

今回は、

実際の建築的デザインと、その役割を例に紐解いてみたいと思います!

1. 土間×なりわい×バス停で「境界線をぼかす」

住宅街のど真ん中にあるバスの折返場を有効活用した、

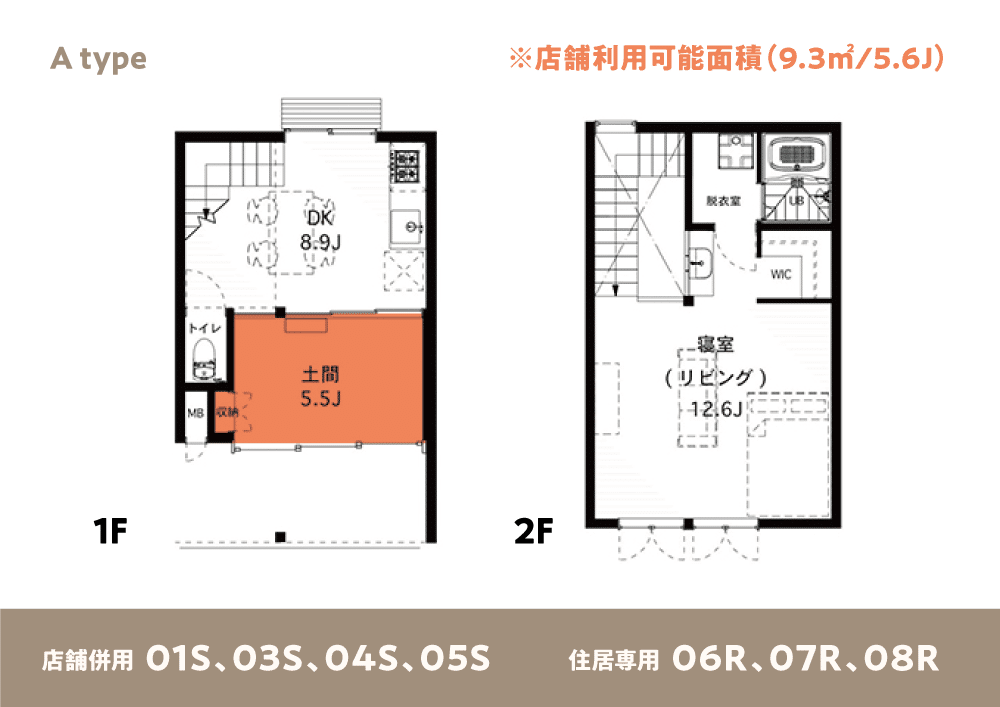

店舗兼用賃貸住宅の「hocco」(一部住居のみの建物もあります)

hoccoの各部屋の間取りは、

玄関が10㎡程の小さな土間、その奥がリビング。

なので、土間から奥のリビングが垣間見えて、

なんとなく、昔の商店街の店舗のような造りになっています。

土間は、家に住みながら自分の趣味や好きなもので、

「なりわい」ができるスペースとして設けてあり、

実際にお住まいの方は、

植物を売ったり、お惣菜を売ったりと、

なりわいの場所として活用されています。

この土間が、家の外と中の境界線を、

緩やかにつなぐ役割を果たしています。

そしてhoccoの目の前は、

街の人が必然的に集まる「バス停」なんです。

このバス停の待合所とhoccoの敷地は、

柵や仕切りがなく、一つの繋がった広場としてデザインされています。

ここでも、バス停〜広場〜住居スペースと、

それぞれの場所の境界線がシームレスに繋がっています。

もし、住居が柵などで囲われ、

バス停と公園の間に敷地を分けるブロックや表札が立っていたら、

なんとなく「入ってはいけない?」と感じてしまいますが、

hoccoでは、

「バス停」が「広場」になったり、

土間が「住まい」と「なりわい」の場所になったり、

それぞれの場所が、

少しずつ本来の役割からはみ出しながら存在することで、

人が自然に足を踏み入れていく余地を生み出しています。

これが、今回の「境界線をぼかす」という言葉の正体なんです。

ポイント

・「土間」を介して家の中と外が緩やかにつながる

・「バス停」と「広場」がつながったデザイン

★ hocco の詳細はこちらでもご紹介しています!

hocco特集記事(bluestudio 広報誌『THE TALES』)

2. わたし×公共で「境界線をぼかす」

次は vol.14 でもご紹介した、

大阪府大東市北条エリアの市営住宅を建て替えた

morineki(もりねき住宅)。

morinekiの敷地は、

左側に市営住宅があり、

右側には誰もが利用できるレストランを併設した公園、

そして、その北側には街の人にも嬉しい、

パン屋さんやライフスタイルショップといったテナント群。

morinekiもhocco同様に、

「市営住宅エリア」と「公園エリア」にフェンスや仕切りが無く、

2つの敷地が緩やかに繋がっています。

また、レストランやパン屋さんなど、

地域の人にも利用しやすい店舗の出店は、

建築的デザインというハード面だけでなく、

言わば、ソフト面での「境界線をぼかす」役割を担っています。

更に、morinekiの市営住宅自体にも、

随所に「境界線をぼかす」工夫が施されています。

まず、棟ごとの住居入り口を、中庭を挟んで向かい合わせにし、

更に、各住居の前にはリビングからつながるポーチ、

その先には中庭との境にベンチが設置されています。

「個人の暮らし」と「パブリックな中庭」の境界線をぼかし、

住居者同士が交流しやすいデザインは、

暮らす人の孤立を防ぎ、街に暮らす人も含めた、

見守り合える環境づくりを実現しています。

そもそも、morinekiのプロジェクトが始まったきっかけは、

単なる老朽化した建物を新しくするだけではなく、

・高齢化率の高さ

・税収減少

・子育て世代を中心とする人口流出

という、大東市北条エリア全体を、

より住み易い住宅地として再生しようという

グランドデザインとしてスタートしました。

本来、まちの持つ役割は、

暮らす人や地形、歴史によって、

それぞれのまちの個性を持って存在しているはずですが、

その役割から切り離された建物や、

利用しづらい公共空間が増えることで、

まちが持つ個性は益々出しにくくなってしまいます。

morinekiの「境界線をぼかす」仕組みは、

隣接する地域へも新鮮な酸素を送るように、

境界線をまたいで、人々を呼び込む役割を担い始めています。

ポイント

・個人住宅(わたし)と中庭、広場(パブリック)が緩やかにつながる

・地域の人が利用しやすい店舗を併設

★ morineki の詳細はこちらでもご紹介しています!

morineki特集記事(bluestudio 広報誌『THE TALES』)

次回は、

福島県双葉町の復興支援の一環として始まった、

「えきにし住宅」を例に、

「境界線をぼかす」デザインをご紹介したいと思います!

最後まで読んで頂きありがとうございます! もしよろしければ「スキ」や「フォロー」いただけると嬉しいです。 最新情報はHPで発信でもしています。ぜひあわせてご覧下さい→ https://www.bluestudio.jp