ビジネスモデルにまつわる循環とダイナミズム―ビジネスモデルオリンピア2018講演

哲学の歴史を少し紐解いていくと、「実存主義」というのがあって、「実存は本質に先立つ」という言葉から現代の哲学がスタートします。「犬はこうである」という、そのものがもっている本質がありますよね。猫の本質とか男性、女性、それぞれ本質というのがある(と一般的に考えられている)。

しかし実存主義では、現実の存在(実存)というものがまず先にあって、本質に関わらず自分の生き方次第で人生は変えられるよ、というんです。この実存主義は、特に1960年代、70年代、学生たちを政治運動へと駆り立てたんです。

実在主義はこのように、主体的に人生を選べるんだという話だったんですが、レヴィ・ストロースはそれに対して「主体間の構造こそが重要だ」ということを言い始めます。これが「構造主義」です。

われわれがふだん使っているビジネスモデル・キャンバスがまさにそれです。ビジネスを構造としてとらえるもの。価値がそのままで価値となるのではなく、お客さんに認められて初めて価値になるし、その価値がどのような活動やリソースでつくられているかということを構造的に捉えていくことになります。

レヴィ・ストロースという人は、「主体ではなく主体間の構造が重要だ」と言ったのです。

野生の思考とブリコラージュ

松井先生の講演のタイトル「野生のビジネス」には「野生」という言葉がついていました。この同じ「野生」という言葉を使って、レヴィ・ストロースは「野生の思考」と「栽培された思考」というのを対比させる。 そして野生の思考を、今あるものを使う「ブリコラージュ」に象徴させます。

地元の人が、その辺に落ちている枝なんかをポッと取ってカバンの中に入れるんですね。使い道はよくわからないけど、のちのち使い道がみつかるんじゃないかということで、ぽんと拾っておくんです。そうすると案の定、あとでそれが杖になったり、天井の高いものを取ったり、虫をパタッとたたいたりするのに使うことになる。「今は価値がないけれど、将来価値が出そうだ」ということを直観して取っておく。こうした行為がブリコラージュです。

このブリコラージュと対照的なものが、「エンジニアリング」。エンジニアリングでは、「こういうものをつくるんだ」ということがわかってゼロから設計していくわけなんですけど、そういう思考ではなくて、まさに今あるものをつかっていこう、と。(これは、西上さんや松井先生のお話、岡田さんの直感的にその人が持っているものを選び出す話にもつながっています。つまり今日は一日、実は野生の思考というのに関連したことをやってきたんです。)※今日=ビジネスモデルオリンピア2018(2018年2月12日)

私はもともと、『IDEA HACKS!』とか、ハックシリーズという仕事術の本を書いて世の中にデビューさせていただいたところがあるんですけど、ハックというのがまさにブリコラージュなんです。ハッキングというと何か悪いことをしているようなんですけど、もともとは手元にある材料でとりあえずの「アドホックな解決手法でものごとを解決する」という意味なんです。

たとえば、「椅子がない」ときに、切株を持ってきてそれを椅子にしてしまう、みたいなことをハックというんです。ものごとを成し遂げるんですけど、きれいなかたちではなくて、まさにこのブリコラージュのようにその場にあるもので取り急ぎ解決する。そういったものがハッキングであり、そういったことができる人をハッカーと呼んだわけです。

つまり、目の前のものに対して別の関係性を見つけ出し再構成して異なる意味を与えていく。重要なのは、こういうブリコラージュによって新しい意味を生み出すような構造ができていくというところです。

生成変化する構造

レヴィ・ストロースは、新しい意味を与えることによって新しい構造が生まれてくるんだ、ということを言おうとした。たとえばレヴィ・ストロースは近親相姦の禁止を人間関係を数式に表して、「ここからここは、近親相姦になるからだめだ」という関係性の構造を取り出すわけなんですけど、それが一定に安定して昔から変わらないとなると実態に合わない。LGNTQが広く認められていくように、世の中はどんどん変わっていきますから。

そういう「変わっていく」ことをより強調したのが、ジル・ドゥルーズです。心とか脳とか身体というのが別の構造に変化し続けることに注目して生成変化の仕組みを捉えようとしたんです。

そのときにツリーとリゾームという比喩を出した。

ツリーでは、たとえば動植物を分類するときも、何とか科、何とか目と漏れなくダブりなく分類していきます。それに当てはまらないものはイレギュラーなものとして除外していく。一方、構造主義から、さらにポスト構造主義といわれる展開の中で、世の中からはみ出したイレギュラーなものこそが、世の中の構造を変えていく可能性を持っているということが指摘されるようになってきた。その最たる例として今日ご登壇いただいたのが、松井先生というわけですね(笑)。世の中の仕組みの中から弾かれ、ツリーの中にはいない存在(笑)。どうも分類できないわけですね。芸術家でありサラリーマンであるということをおっしゃっていましたけど、どちらにも収まりきらない。そういった存在を許容する構造で、リゾーム(茎)といういい方をするんですね。

植物の地中の茎は縦横無尽に伸びていきます。「中心も始まりも終わりもなく、他方に錯綜するノマド的なモデル」です。生成変化する構造をリゾームというモデルでとらえたのがドゥルーズだったんです。

「ビジネスモデル」として整理してきたのが今までだとすると、これからの生成変化するビジネスモデルというのは、むしろ既存のビジネスモデルからはみ出るような、既存の構造では意味づけられないような、「なんだ、これは!」というものにむしろ着目していかないといけない。私がいま新規事業の立ち上げの提案制度とかをお手伝いしている中でも、「いったいこれ、何なのかわからない」というもののほうにこそ可能性があるように思っています。そこに可能性を見いだしていくということを松井先生も西上さんもおっしゃっていたし、先ほどのパネルディスカッションでも議論になったのだと思います。見逃してしまうところにむしろ価値を見出す。そういったことをビジネスモデルイノベーション協会もやっていかないといけないわけです。既存の体系の中に組み込まれないというものに着目をする。しかし、これが難しいんですよ。やっぱり整理したくなりますからね。整理して、飛び出るものはだめ! と無視してしまう。

差異を生み出し続けるループ

そのドゥルーズが参照した哲学者の一人に、ベルクソンという人がいます。この人は、持続というキーワードを提示しました。持続というのは、「生命にとっての未来は、『現在』において不断かつ連続的に創造される」ということ。わかりやすくいうと、みなさんが音楽を聞いたときに、ド単音では意味がわからないですよね。それが、たとえばドミソとか連続する中でようやくそのメロディーが把握できて、音楽として感じ、さらには感動するわけです。

つまり、ひとつの要素をポンと取り出しても意味がなくて、ちゃんとそれが持続しているからこそ意味が出てくるんです。「連続的に自己差異化している時間というのが存在である」と、そんなふうにいったんです。これ、なかなか難しい言い方ですけど、音楽なんか典型ですよね。連続的に、レが来てその後ラが来るといったように、前とは違う音を鳴らし続けることによって、その時間が存在となるわけです。

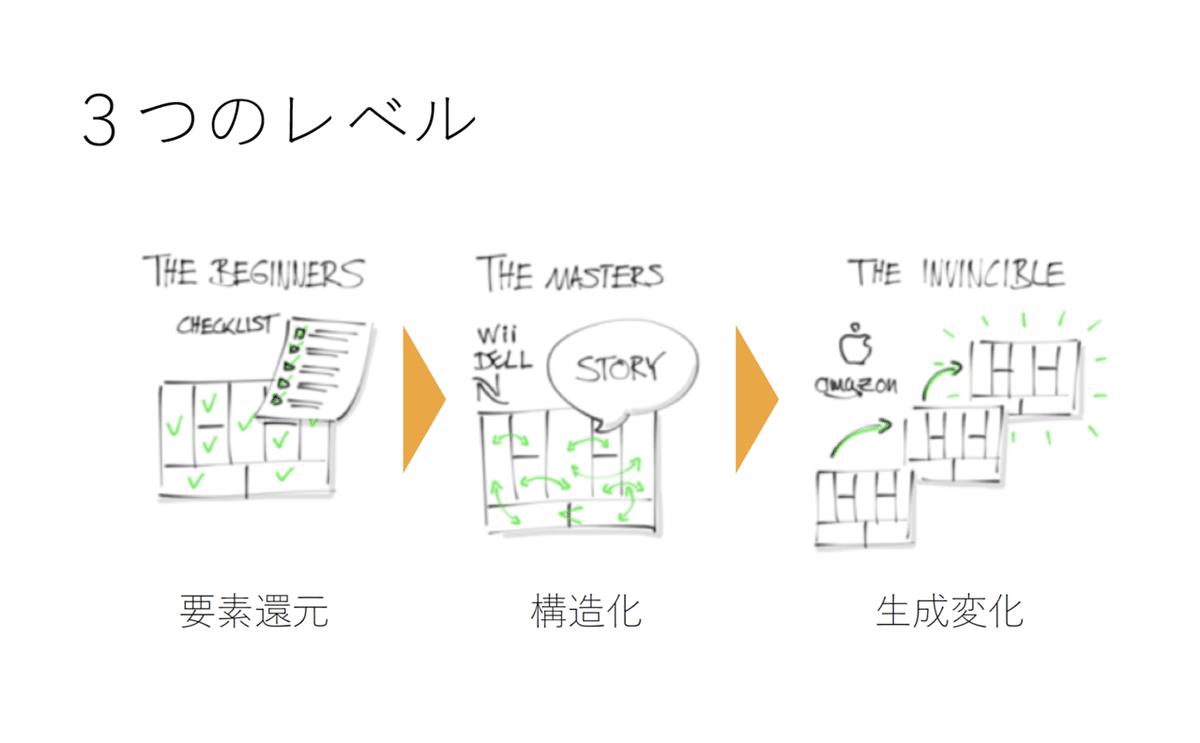

これをビジネスモデル・キャンバスを三つのレベルに対応させると、ちょっとわかりやすくなります。ビギナーのレベルというのは、ビジネスモデル・キャンバスの九つのブロックに穴埋めしていく、というやり方をします。要素還元主義的なやり方であり、ビジネスをバラバラに分断して要素に当てはめていくわけです。これをやっても、あまりおもしろくない。

そうではなくて、それをちゃんとストーリーとして構造化していくというところの構造主義的なとらえ方というのが、マスターのレベルでした。

さらにいま話していること、ベルクソンもいっているようなことというのは、それが日々自己差異化して、昨日のセブンイレブンと今日のセブンイレブンは違うといったように、昨日のAmazon と今日のAmazon は違うといったように、持続しどんどん生成変化していく。そういう生成変化を考えなさいというのが、ドゥルーズが言ったことであり、ベルクソンが考えていたことなんです。

これは、たとえばAmazon でいうと、ジェフ・ベゾスのナプキンメモが有名です。ベゾスがAmazon のビジネスモデルについて問われたときに、カスタマーエクスペリエンスが上がればトラフィックが増え、トラフィックが増えれば売りたいセラーが増える。さらに、セラーが増えればセレクションが増えて、さらにカスタマーエクスペリエンスが向上する。さらにコスト構造にも変化が生まれます。たくさんものが売れれば売れるようになるほど、大きな倉庫を持っていても一個当たりにかかる固定費が減っていき、価格競争力がついていく。このループを回せば、昨日のAmazon と今日のAmazon はまたちょっと違う。今日のAmazon は明日のAmazon ともまた違う。どんどん生成変化していくということです。

こういうのをBMIAではシステム思考の呼び方を使って「自己強化ループ」と呼んでいます。

ただ、これには、ひとつ問題がある。これはあくまでいまのビジネスを自己強化していく、という話なんですね。ベルクソン的な意味で、たしかに持続しているんです。ところがドゥルーズという人は、ベルクソンのいう持続にちょっと限界も感じたんです。

こうやっていくと、確かに強いAmazon はさらに強くなるという説明はできるんですけど、違うAmazon が出てくるという話にはならないんですね。リゾームでは、ちょっと変な人や要素が出てくる。ところがこのループだと、変な人とか変な要素というのは出てこないですね。むしろ無駄として排除されてしまう。

体系に組み込まれていないようなものが新しい構造をつくるにはどうしたらいいか。この、体系に組み込まれていないものが新しい構造をつくりだしてしまうという話を、ドゥルーズはやりたいと思っていたわけです。

新しい構造を生み出すアトラクター

新しい要素が出てきたときにかたちを形成していく事態を「アトラクター」と呼びます。

この画像はストレンジ・アトラクターという、アトラクターの一種の画像なんですけど、こういうかたちが偶然生まれてきて、この構造がさらに他の要素を引き寄せて、この構造をどんどんつくりあげていくんです。アトラクト……つまり魅力でひきつける、ということ。ある構造に引きこんでいく。ばらばらのふるまいをしている複雑系の世界の中で、なにかがアトラクターとなって新しい構造が出てくるということが世の中にはある。

この年末年始(2018年の始まり)にNHKでやっていた東芝のドキュメンタリーでこんな話がありました。ある技術者がNANDという仕組みで新しいフラッシュメモリ開発をしたんですけど、これがいまや世界でデファクトスタンダードになって、すごい売り上げを上げている。東芝が今回大きな問題を抱える中で、このフラッシュメモリ事業がすごく絶好調で、これを売却することによってなんとか東芝が生き残ることができた。

このメモリを開発するため、彼らの上司が開発メンバーを自由にさせるというマネジメントをした、というんですね。その結果、自由な発想で次々と常識を覆していく。

NANDというのは、あえて性能を落とすことによってコストダウンを実現するアプローチなのですが、エンジニアであれば通常、わざわざ性能を落とすことなんてやらない。それをやる柔軟性が生まれたんです。

フラッシュメモリ事業は、東芝の本流の事業ではありません。そこから変な人が現れて、本業を支える。ここで出てきたエンジニア、本当に非常識で変な人なんですね、ドキュメンタリーを見ていただくとわかるんですけど。朝やって来て、ずっと会社で寝ているっていうんです。それで、夕方ぐらいにぱっと目を開けて急に仕事をし始める。夜はもちろん家に帰るんですけど、そこから朝まで家で特許を書くというんです。しかも、学会の発表のタイトルを見ただけで特許が二、三本書けるというんです。すごい発想力の人ですね。

そういう特殊で問題だらけの人が、まわりの人たちを巻き込みながら新しいものをつくって、本業をむしろ抜くような事業になっていくんです。

本業を超えていく傍流の事業って、よくあります。たとえば富士電機。これ、有名な話ですね。富士電機から生まれたのが富士通で、さらに最近ではファナック。今やファナックの利益がいちばん大きい。こういった本業じゃない「変な部分」から新しいものがむくむくと育っていくんです。

NTTもそうですね。昔はNTTからドコモに行くとなると、「え? 左遷させられた」と言われ、島流しみたいな意味合いでしたけど、いまや絶好調ですよね。イトーヨーカドーからセブンイレブン。イトーヨーカドーは収益が低迷している中、セブンイレブンは絶好調です。IBMでは、メインフレームから次にパーソナルコンピューターに行き、パーソナルコンピューターから今度はコンサルティングをやり、最近ではAIの会社ですね。ワトソンのコマーシャルをやっています。次々に新しいアトラクターが次世代の事業を形作っている。「東芝はこうだ」「IBMはこうだ」「NTTはこうだ」といった、ツリー状の大きな物語、大文字のStory の中で、小さなリゾーム状の小さな物語、小文字のstory―これをナラティブというんですが―があります。一人ひとりの主観的な語り口によって語られる物語があるんです。そして新しい事業というのはえてして、そういった異端の物語から生まれていくんです。大きな大文字のストーリーとかというものではなくて、小さな茎のような、いろいろなところからぽつぽつと不規則に出てくるようなナラティブをどうやって取り上げ、新しい構造にしていくかが重要なんです。

因果から縁起へ

因果律というのにとらわれていたら、これはそういうものを拾い上げられない。ブリコラージュのように「何になるかわからない」というものを拾って使っていくということですから。通常であれば原因と結果、これはビジネスにおいては必ず問われます。

「おまえ、そういうことをやってお金になるのか、それは儲かるのか」と、「こんなんでいいのか」といわれ続けているわれわれの立場からすると、これはなかなか言い出しにくいんですけど、実は何かが成功するというときにこうした因果にとらわれてはいけない。東芝のフラッシュメモリもそうなんですけど、偶然、たまたまの縁が生きてくるのです。

仏教では、因果よりもこうした「縁」や「縁起」というものに着目します。縁とは、条件ということです。種を植えると芽が出る。これは、因果関係としては当たり前です。ところがよくよく見ると、そこには土が必要だし、水も必要だし、温度という条件もさまざま必要じゃないか。それが縁ということなんですね。縁があったから芽が出たのであって、縁がなければ芽は出ないのです。

ひとりひとりのナラティブのような、因果関係までは強くないけれど、小さな縁を紡いでいくことで 新しいものを生み出していく。これが今日のソーシャルデザインであり、松井先生が取り組まれている民藝の世界の取組みでもある。そういったものが重要なんじゃないか、ということです。

新しいものを生み出すためには、まず既存の事業がどうなっているかを知る必要があります。これは構造主義の話です。既存の構造をとらえるということなんですが、ただこれだけでは新しいものは生まれません。今までどおりのビジネス構造をそのまま繰り返していても、新しいものは生まれないということです。ナラティブとかリゾームみたいな、ツリーから排除された要素、想定外というものを構造の中に投げ入れて、それを含めて再構造化していったときに初めて新しいものが生まれてくるのとです。構造分析をサイエンスとすると、アートというのは、いままで無視されていたり、何の価値もないとされていたタコつぼ的なものを投げ入れて、世の中に波紋を広げていくことなんです。そしてさらに、ソーシャルデザインのようなデザインとなると、現実に着地させていくことになります。ビジネスの世界であれば、たとえば実際の収益を上げていくというビジネスモデルのデザインが必要になるのです。

日本語でいうと「守破離」に対応します。

先生の教えを守って型通りやれば格好よくできるとか、生け花でいえばきれいにできる、武道でいえば強くなれるという、再現性のある世界。一方、時代時代に合わせて意外な要素、アート的な要素を入れていく「破」は再現性はありません。それから、先生を離れてちゃんと流儀がまた新しくできる「離」。「守」だけやっている状態はオペレーションであり、そこに新しいものを投げ入れて、「あ、そんなふうに世の中を見ていいんだ」と。「古くなったお皿をもう一回焼いたら、実はすごい価値が生まれるんだ」ということを提示して人々の価値観を揺さぶる。そして、自立した「離」、ビジネスのデザインがやってくる。「破」と「離」でイノベーションとなる。ただ、重要なのは、やっぱりアートあってこそのデザインという、この順番が重要で、レヴィ・ストロースから始まったブリコラージュとか、ドゥルーズのいう生成変化というところも、このアートがすごく重要な役割を担っているのです。

入れ子構造の複雑性

このようにアートというのは、想定外の要素を既存の構造に投げ入れることで、そこにアトラクターが生まれて構造によるひきこみが起こるということなんですけど、なかなか「どんなものができるのか」というのが想定しづらいんですね。

これは、ノーバート・ウィーナーという人が、第二次大戦中に行っていたサイバネティックス研究に関連します。その当時、海軍から「日本のゼロ戦を撃ち落とすためのアルゴリズムをつくってくれ」といわれたんですね。アメリカはやはりそういうところがすごいですね。砲台を動かすにも、いちばん命中率の高い動かし方を探していました。で、ノーバート・ウィーナーは「そんなの、楽勝なんじゃないか」と思って取り組んでみたら、これがなかなか難しかった。ゼロ戦というのは非常に機体が軽くて、すぐに空中転回ができることが特徴でした。そうすると、ここまで飛んでいて、ここに来るなというふうに砲台を動かして撃とうとした瞬間に、その砲台の動きを見ながら、ゼロ戦が旋回をしちゃうんですね。ということは、いつどこでどういう旋回が行われるかというのを予想しない限りは当たらない、ということがわかってきた。じゃあパイロットの気持ちになって、いったいいつ旋回するのかなんていうのは、これは予想ができない。計算式じゃ出ないわけです。

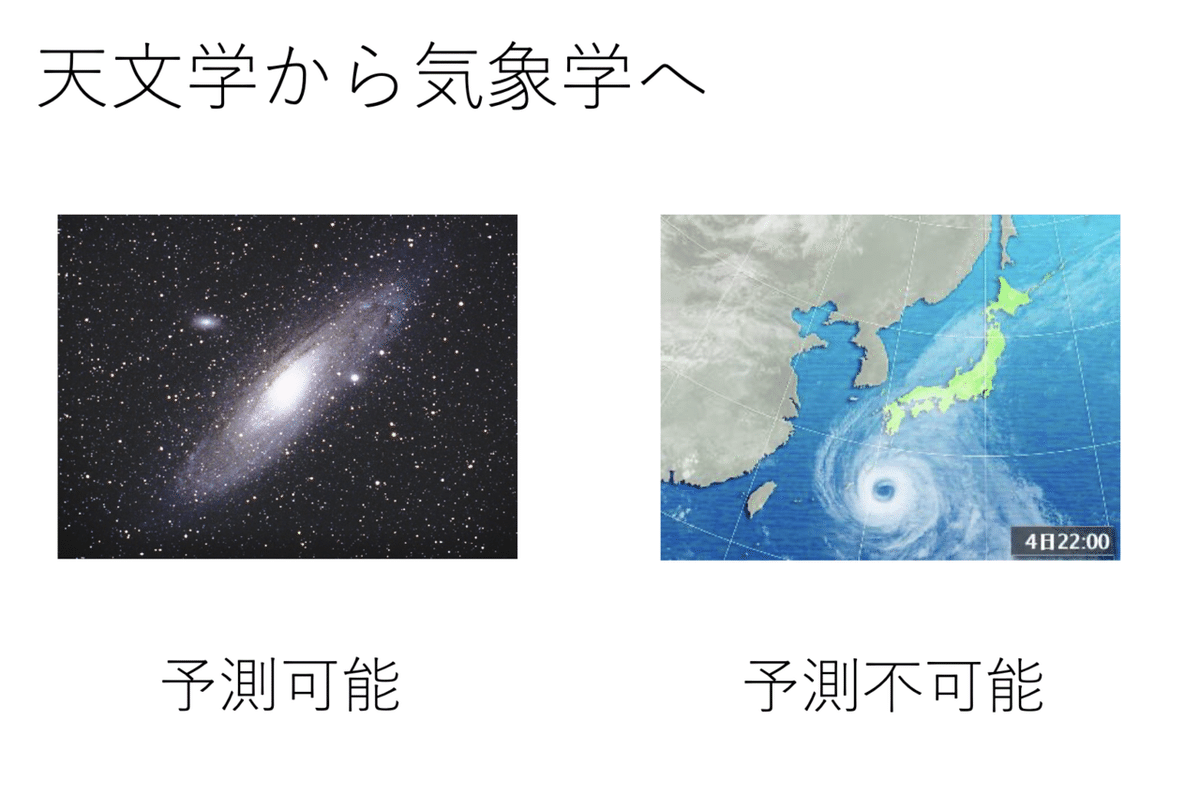

ウィーナーは、こんなふうにいうんですね。これは天文学の世界ではなく、気象学の世界だ、と。天文学では、小さいコンピューターでも予想可能です。300年後、1万年後にだいたいこの辺に星がある、というのは予測可能なんです。しかし気象学ではそうは行かない。たとえば台風、今回の雪だとか。まぁ明日の天気ぐらいはわかるけれど、一週間後の天気予報なんていうのは、絶対誰も信じていないですよね。

なぜこんな変化が起こってくるのか、ウィーナーはこう説明するんです。「そこにはフィードバックループが働いているからなんだ」と。フィードバックというのは、たとえばマイクをスピーカーに近づけるとハウリングを起こしますが、これなんかもフィードバックです。マイクで音を拾い、スピーカーで増幅します。増幅した音がまたマイクに入るとまた増幅され、ということが繰り返されてキーンという音になりますよね。フィードバックが起こって入れ子構造ができると、いったいどういう変化が起こるのか、とたんに計算が難しくなります。気象学においても、ちょっとした風向きの変化、雲の動きの変化が次の気象状況に影響を与えて、予想できなくなってしまう。

「バタフライエフェクト」という言葉がありますが、ブラジルの蝶の羽ばたきでさえも、テキサスでトルネードを起こす原因になりうるのです。ゼロ戦の場合も同様です。砲台の動きを見ながら、予想しながら、ゼロ戦の操縦士が旋回をし始めるので、いたちごっこになるわけです。ある行動、自分の行動が相手に影響を与えて、また相手が行動を変える。行動を変えた相手の行動を見て、またこちら側も変える。これがフィードバックで繰り返されれば繰り返されるほど、どんどん予測がつかなくなっていく、ということです。

こういったところのフィードバックが特にスピードを上げて起こっている世界が、いま起こっている仮想通貨の大暴落や高騰ということですね。すごいスピードでものごとが決済され、それがまた価格に影響を与えていくので、システムが暴走するわけです。アトラクターによる新しい構造、リゾームみたいなものでできあがったシステムは、安定する場合もあれば破たんする場合もある、ということですね。破たんシナリオになったら、倒産する。

悪循環と好循環

つまり、そこで起こるフィードバックの循環がよい循環なのか悪い循環なのかということが問題なんです。どうしたら悪循環に陥いらず、好循環に入ることができるのか。このヒントになるのがゲーム理論です。囚人のジレンマという有名な思考実験があります。二人とも黙秘をするとお互い二年で出られます。ところがもし仮に自分だけが自白をし相手が自白しないと、自分は一年で済んで相手は一五年牢獄に入れられます。そして、お互いに自白し合うとふたりとも一〇年、合計二〇年という最悪のパターンです。

こういうゲームになったときにどうなるか。これは、ソビエトとアメリカの冷戦時代に流行った研究なんですね。まさに、お互いどちらが核弾頭を発射するか、というときにどうなるかという研究をしていたんです。このジレンマに陥ってお互いに核弾頭を発射してしまうのか。実は、ふたりとも自白して合計二〇年というところに行きついてしまう。これが囚人のジレンマです。不都合だとわかっていても、もし相手が自白して自分だけが黙秘したら一五年入れられてしまう。その恐怖感から、自白、自白というシナリオになってしまう、ということなんです。そういう自白、自白という最悪のシナリオを選んでしまうという悪循環のアトラクターというのがあって、それは実は人間にとっても選択の余地がない、と。

こういうことを「内在性の中の超越」と言います。冒頭に「実在が優先するんだ、本質に先立つんだ」といっていたんですけど、ゲーム理論からいうと自由がないんです。実在なんていう自分の中の内在的なものに関わらず、自分では何ともできない超越したものが自分をコントロールするようになってしまう、と。こういうことが起こると、先ほどリゾームなんていっていたんですけど、自分の行動を悪い方向に、悪い方向に行ってしまう。

どうしたらこんな悪循環から脱出できるんだろうか。これは、最近の賃上げの話も同様ですね。安倍総理が「5パーセントの賃上げをしろ」といっているんですけど、したら個々の企業の業績は下がるわけですよね。みんな、全員が5パーセント上げればたぶん経済は上向くんですけど、いったい誰が裏切るか……ですね。みずほ銀行の頭取は、「いやぁ、いま5パーセント上げるのはきつい」なんてコメントを出したりします。そうすると、いよいよこれ、お互いに囚人のジレンマで、誰も上げない、ということになってしまう。悪循環に入ってしまうわけです。

こういった悪循環から脱出するにはどうしたらいいのか。実は、自分の利益ではなくて相手に贈与をするということで、この悪循環を逃れられるんだということを、モースという人が研究し、レヴィ・ストロースも参照する『贈与論』というのを書くわけですね。これは昔からの知恵ですよね。

民族同士で殺し合いを始めると、囚人のジレンマで徹底的に殺し合ってお互いに死滅してしまう。そうならないように、贈与、お互いにプレゼントするという習慣をつくって贈与し合うようにするわけです。お互いに生き残るための知恵だったんです。

ただ問題は、もし返礼を期待してプレゼントしているということになると、贈与じゃなく交換になってしまうという、実に繊細なものだということ。単に100円あげるから100円のものをもらう、ということにならないよう、昔の人はこんなふうに贈与したんです。

贈与するものには、「ハウ」という精霊がついているんですね。贈与を受けた人は、ものと一緒にハウという精霊を一緒にいただいちゃうんです。お中元やお歳暮も一緒です。みなさんがお中元とかをもらったら、そこにハウというのがついている。みなさんがハウを信じていなくても、なんとなくお返ししなきゃという思いになりますよね。返礼を促すのは、贈与した人ではない。ハウという精霊が促している。それで返礼する気持ちになるのだから、交換ではないことになる。ハウという第三者が返礼を促しているのだから、交換にはならないわけです。

囚人のジレンマというのは第一の循環で人の動きを制約します。これは、自由の余地がない状態なんですけど、ハウによって、内在性の中にある超越を物象化することで(これを第二の循環と呼んでいるんですけど)、人の行動を変えて好循環にもっていけると考えたんです。好循環を作るには、このハウをデザインすることが重要なのだというのです。

ゲーム理論も確かにそうで、第一の循環だけで考えると、必ず自白・自白という裏切りのシナリオになるんですけど、第二の循環まで考えていくと行動が変わるんです。たとえば、第三者がその取引を見ているという条件を加えただけで、「あ、あいつは裏切るやつだと周りの人に思われたらいやだ」ということで、今度は黙秘・黙秘に変わるんですね。この第三者がハウです。ハウというものを設定し、しかも物象化することで、悪循環を抜け出そう、ということなんです。

ハウのデザインとしての日本遺産このハウのデザインとして私が取り組んでいるのが、日本遺産です。日本遺産というのは、地域の文化財を面でとらえていこうという取組みで、ストーリーを語るうえで欠かせない魅力あふれる有形や無形のさまざまな文化財群を、地域が主体となって総合的に整備して活用し、国内だけでなく海外へも発信していく事業です。これがまさに、いまいったハウのように物象化して地域を活性化していこうという取組みなんですね。

地域のプレイヤーという人たちがいます。地域住民の中で、まさに地域のためにがんばろう、という人たちです。こうした人たちが日本遺産のためだったら協力できる、囚人のジレンマにならない、ということを設定しました。高知県のゆずロードという認定地域では、北川村と馬路村という同じゆずの産地があります。ライバル同士で、囚人のジレンマに陥っていました。北川村では馬路村の紹介をしませんし、馬路村でも北川村のプロモーションはしません。ライバルですからね。お互いにお互いの利益になることをやったら損だということで、まったく囚人のジレンマに陥っていたところが、「日本遺産だ」ということでくくってあげることによって、お互いに紹介し合えるようになったんです。送客し合えるようになったんです。好循環に入っていった。日本遺産という物象化した第三者が、まさにハウとして機能したんです。

ビジネスモデル・キャンバスでいうと、顧客セグメントとその事業主体の中で価値を贈与し返礼をしてもらうということなんですけど、ふつうにやると、これは交換になるんですね。いままでのビジネスモデル・キャンバスは、交換のロジックでしか語ってこなかったんです、正直。やはりそれは限界があります。交換ではなく、贈与による好循環が必要なんです。そしてそれには、ハウを介在させるということが必要なんです。

たとえば岡田さんに冒頭で紹介していただいたような、事業承継の中で新しい事業を考えていくときに、「芸術に資するんだ、この活動は」と捉える。「芸術」という物象化したハウを使って、背中を押していく。こうしてビジネスが神話化していくんです。

超越の超越

書籍『悪循環と好循環』にこういう表現があります。「人間たちが自分たちの意に反して生じさせた超越―いわゆる囚人のジレンマです―に背を向けるために、またそのあまりにも重い影響から自由になるために、人間たちによって展開されたさまざまな努力が歴史である」。

ハウなどはその一例ですね。「それゆえ、生物体の自己超越は超越の内在性によって特徴づけられるが、社会現象の自己超越は超越の超越を含んでいる」。なんだか難しいですね。つまりこういうことです。生命の中だけで考えるとですね、先ほどいった囚人のジレンマを超えられないんです。

たとえば、がん細胞は主体が死んでしまうことを感知できずに、そのまま食いつぶして自分も死んでしまうわけです。そうじゃなくて、「社会現象の自己超越は超越の超越を含んでいる」というのは、第二の循環を、超越のさらに超越を含んでいるんだ、ということなんです。

そこで出てくるのが、これは清水博先生の「〈いのち〉の予贈循環」という話です。場があったときに、個人や企業というのは「プレゼント」としての働きを場に提供するんですね。で、提供された場は豊かになって、その企業に「あってもいいな」という居場所を返礼してくれる、と。ここには個人同士の直接な交換ではなくて、場を介した循環が起こっている。清水先生は「予贈循環」という言葉を使っています。

ここに「即興」というのがあって、舞台のところに役者がいて、それをみている観客がいるから、この舞台に方向性が生まれてくるんだ、と。物象化したハウとしての第三者、観客がいるからだというんです。

ビジネスモデル・キャンバスは、そのままでは囚人のジレンマを超えられません。ビジネスにも超越の内在性があるからです。企業の存続が目的になった瞬間に、囚人のジレンマを起こしてしまう。しかし、「これをみている超越的な顧客が誰か」というハウを設定することで、その超越を超越することができる。

日本遺産は、100年後、200年後、もしくは1000年後に、日本人、もしくは世界の人が日本の文献を調べたときに、「日本遺産ということがあったからこそ、こういう文化財が残った」ということがあるとしたら、超越的な観客を設定することによって、実はビジネスにとっても生成変化する時間が生まれてくる。これは人間の個の人生を超え、また企業の持続する時間をも超える、非常に長い時間の話です。

そういう意味では、松井先生も、まさに時間が生まれるという話をパネルディスカッションのときにお話しいただいたんですけど、本当にまさに私も同じ結論に達していて、よかったです。生成変化の時間が生まれる、この時間こそが存在であるというのが、哲学のたどり着いた結論であり、ビジネスモデルにとっても重要な観点なんです。

誰を顧客として行動しているだろうかということを、まず個人レベルで問いかける必要がある、ということです。いったい自分の顧客は誰だろうか。部長なんだろうか。友だちなんだろうか。いや、そうじゃない。もっと超越した1000年後の人類とかね、そういったところで行動したら、ぜんぜん行動は変わってくる。超越を超越できるだろう、と。そしてそのことによって、ビジネスにどのような好循環が生まれてくるんだろうか。

岡田さんが「芸術に資する」といった瞬間に、実は自分のビジネスに好循環が生まれるし、世の中にとっても好循環が生まれてくる。で、その循環によってビジネスモデルはどのように生成変化していくだろうか。

やはりここのロジックというのに今後取り組んでいく必要があると思っています。

※2018年2月12日ビジネスモデルオリンピア2018での講演記事に一部加筆修正しました。

未来のイノベーションを生み出す人に向けて、世界をInspireする人やできごとを取り上げてお届けしたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。