写真で紹介・三の丸尚蔵館〜皇室のみやび『近世の御所を飾った品々』

久しぶりの丸の内

自然と田舎、時々都会。

基本的には自然が好きなので、人混みが苦手。

朝の丸の内界隈はまだ空いている。

東京駅の改札までは人がごった返していたが丸の内中央口を抜けて、皇居方面に向かうとこんなにガラガラ。

地上へ急ぐ。

優雅に白鳥

水鏡は冬が綺麗

でもこの春のぼんやりした感じも

また良き三の丸尚蔵館

三の丸尚蔵館

パレスホテルや巽櫓を見ながらのんびり歩いて到着。

JR東京駅の丸の内中央口から皇居方面を目指し、巽櫓(たつみやぐら)が見えたら通りを渡って右に向かうとすぐ。

門の前で手荷物検査がある。

今回は第3期を見に行った。5月12日(日)まで。

展示数が少なく程よい。あまり多いとくたびれてしまう。

今回いつもと同じ10時の枠なのに空いていた。

みんなお花見に流れている週末なのだろうか。

今回抜けて、作品一覧をもらい忘れた。こんなこと初めて💦

会場は2つに分かれている。

チケットを見せて入場すると「展示室2」から見るようになっている。

作品の中の細かい解説は、

『会館記念展 皇室のみやび』の本を参考に書いている。

展示室2

旧桂宮家伝来 琉球塗板屏風

入って正面にこちらの屏風。

桂宮家について明るくないので、調べる。

故宜仁親王は、昭和23年2月11日、三笠宮崇仁親王の第2男子としてご誕生になりました。昭和46年学習院大学法学部政治学科をご卒業。昭和46年~昭和48年、オーストラリア国立大学大学院(キャンベラ)へご留学。昭和49年~昭和60年、日本放送協会嘱託として勤務されました。

故宜仁親王は、日・豪ニュージーランド協会、大日本農会、大日本山林会、日本工芸会、日本漆工協会の総裁を務められ、日本の伝統文化と国際親善の為に尽力されました。昭和63年5月、ご発病になりましたが、リハビリにお努めになりながら、総裁をお務めの団体の表彰式等にお出ましになり関係者を励まされました。平成26年6月8日、66歳で薨去されました。

こうしてみると女性が多い

朱赤が琉球っぽいと思う

心と頭に入ってこなかった

蔦細道蒔絵文台・硯箱

(旧桂宮家伝来)

明治時代以前に宮中にあった後在来の作品。

伊勢物語第九段『東下り』の中の一場面。

細かい仕事が素晴らしい

この左に文台があったが撮り忘れたかも

この作品はモチーフが大きく配置も大胆で桃山時代を代表とする作品の一つとして広く知られているそうだ。

箏 銘 佐々波

螺鈿の模様も美しい

京都御所伝来

琵琶 銘 旭

水戸藩主徳川斉昭が製作

裏に斉昭の詠歌が刻まれている

京都御所伝来

松竹薔薇蒔絵十種香箱

これは空いていながらも人がたまっていた香箱。

組香で使う、細かく小さな愛らしき道具がたくさん並ぶ。

十種香箱は江戸時代に婚礼調度の一つとしてよく製作されたとのこと。

絵がとても繊細で美しい

静嘉堂文庫でも香道の道具は拝見したが、この辺り勉強しないと道具の役割がなんとなくしか分からない。

何事も『道』がつくものは奥深い。

詳しくなくてもこの香箱は美しくて結構長い時間をかけて拝見した。

京都御所伝来

東宮加冠用唐匣・台

皇太子の成人式の儀式に用いたもの

京都御所伝来 印籠

根付けが美しいこちら

ただ黒すぎて図柄がよく分からず

有栖川家伝来ふくべ形香炉

こちらは、入り口左手に。

有栖川宮(ありすがわのみや)は、江戸時代初期から大正時代にかけて存在した日本の皇室における宮家で、世襲親王家の四宮家の一つ。

修学院焼:初期京焼の一つで、後水尾上皇の修学院離宮で焼かれた御庭焼きのこと。

これは好きな感じ。

曖昧な色合いと柔らかな線の香炉。

他にも展示作品はあったが展示室2はここまでにして展示室1へ。

展示室1

京都御所伝来

牡丹に蝶 茶に小鳥図衝立

京都御所伝来 百鳥図

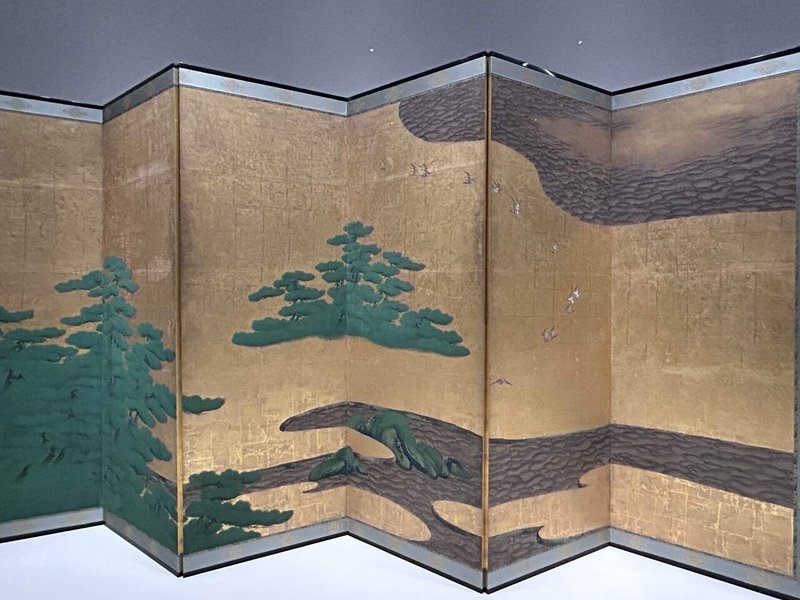

旧桂宮家伝来 浜松図屏風

トーハクかどこかで浜松の屏風を見た記憶がある。

当時、ここはきっと屏風にしたくなるような風光明媚な場所だったんだろう。

京都御所伝来

源氏四季図屏風

こちらは松の屏風とは異なり、淡く優しい色調で並べてみると全く雰囲気が異なる。

こちらは円山応挙。

明石の君の居所 春の町

雪の下の赤い実が実物はよく見えた

ふんわりした雰囲気の中にも

赤で引き締まる部分があり

源氏物語の『少女(をとめ)』巻の六条院はおよそ六万平方メートル!

夏の町は夕霧だった。

国宝

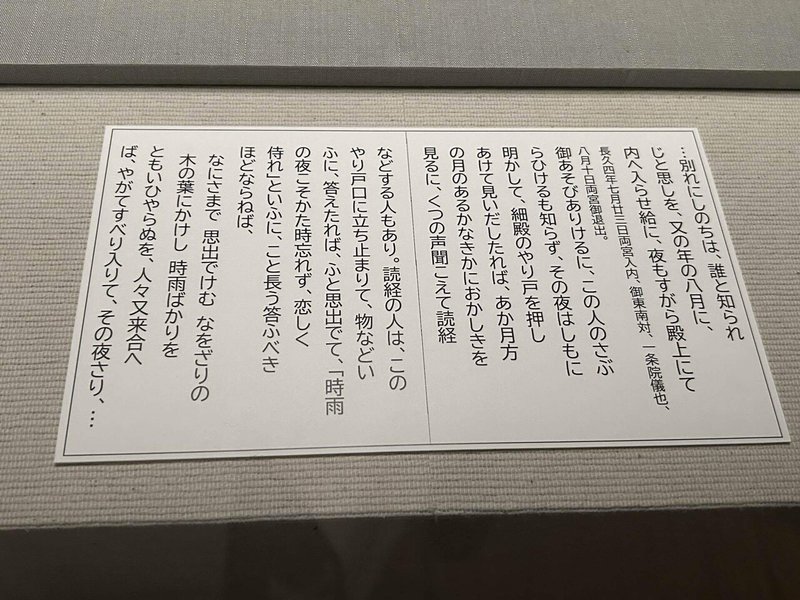

京都御所伝来 更科日記

更科日記を書いたのは、菅原孝標女だがそれを藤原定家が書写したもの。

こちらのサイトを読ませていただいた。

そうだった、この方ははるかはるか昔にお父様の転勤で千葉に来たのだ。

新幹線でも遠い現代。

子供の頃とはいえ、京都から上総なんて、どれだけ遠かったか。

現代語訳で読みたくなった。

平安中期、菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が書いた日記文学であり、 作者13歳のおり、父の任地上総国(千葉県中央部)から帰京の旅に筆をおこし、 以後40余年に及ぶ半生を自伝的に回想したものです。

料紙は雁皮紙

こんな古い時代のものが残っていることに改めて感動する。

この冊子は、更科日記の本文を伝える最古本で流布している祖本と考えられているため貴重だそうだ。

雲紙本和漢朗詠集

伝 藤原行成

これは上に書き起こされている文字と対比しながらじっくり読んだ。

過去の展覧会で

和漢朗詠集をたくさん見た時だ

巻かれている紙の柄は同じパターンのものが下の大事に繰り返し貼られているように見えた。

平安時代 11世紀

これは、和漢朗詠集を書写した上下二巻の完本。

藍色に染めた繊維を漉き込んだ雲形のある料紙を用いているので、『雲紙本』というらしい。

この雲の配置が上下ではなく、右下と左上に対角に配置されるのは珍しいらしい。

料紙には雲母(きら)が撒かれていて見る角度によって輝いて見える。

京都御所伝来

源氏物語図屏風

こちらは先の円山応挙の六条院と異なり、鮮やかくっきりな屏風。

大和和紀さんの漫画でさらっと読んだものの、光源氏がどうしても好きになれず。

六条御息所が葵の上を生き霊となって呪い殺すとか強烈なところは記憶にあるんだけど。

読まないとこういう場面も都度調べないといけないから読もうかなあ。

「澪標」(みおつくし)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。

第14帖。巻名は作中で光源氏と明石の御方が交わした和歌「みをつくし恋ふるしるしにここまでもめぐり逢ひけるえには深しな」および「数ならでなにはのこともかひなきになどみをつくし思ひそめけむ」に因む。

京都御所伝来 六玉川図巻

これは各所の玉川が比較できて面白かった。

京都とその界隈は雅。

比べて、、、

江戸!庶民過ぎる(泣)

友達と、『やっぱり都は雅だね。』と話して笑ってしまった。

あまりに違い過ぎるわ。

散策も楽しむ

美術館の後、東御苑を散策。

写真を撮っていたが

ここ、keep outです!

この後メトロの竹橋駅からランチの場所に向かった。

充実の1日。

久しぶりの美術館、やはり楽しかった。

会期の4回目も見応えがありそうで

行く日程を調整したい。

お読みいただき、ありがとうございます。 いいなと思ってくださったら、サポートいただけたら嬉しいです。 いただいたサポートは美術館巡りの活動費に使わせていただきます。