#380 冬の福岡旅(5)~雨の壱岐滞在記:後編~

壱岐からおはようございます!

本日最初に訪れたのは、壱岐市立一支国博物館。壱岐の歴史が学べる博物館で、壱岐島内の出土品が多数展示されています。

(2023/1/14)

館内は基本撮影禁止でしたので、しっかり目に焼き付けてきました(笑)。

壱岐は日本とユーラシア大陸の中間に位置することから、古代よりこれらを結ぶ海上交通の要衝であり、交易・交流の拠点でした。特に、朝鮮半島との関わりは深く、壱岐は弥生時代に海上交易で栄え、歴史の教科書でお馴染みの『魏志倭人伝』には「一支国」として登場しました。

(2023/1/14)

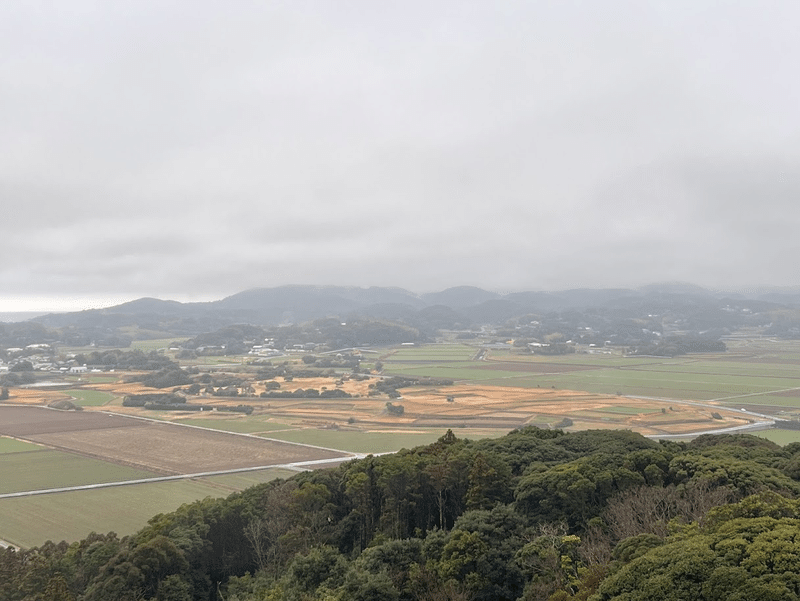

博物館の展望台からは壱岐が一望できました。

晴れていればもっと綺麗に見えるはず

(2023/1/14)

展望台からは『魏志倭人伝』に記された「一支国」の王都に特定された原の辻遺跡も見えます。この後近くまで行ってみようと思います。

(2023/1/14)

原の辻遺跡は紀元前2~3世紀から紀元3~4世紀(弥生時代~古墳時代初め)にかけて形成された大規模な多重環濠集落で、東西、南北ともに約1km四方に広がっています。静岡県の登呂遺跡、佐賀県の吉野ヶ里遺跡と同じく「史跡の国宝」といわれる国の特別史跡にも指定されている考古学的に凄い史跡です。現在、遺跡があった場所は、「原の辻一支国王都復元公園」として整備されています。

(2023/1/14)

公園内をもっと散策したいのは山々ですが、雨で芝生がビショビショ&時間が押している関係で今回はこのくらいで失礼します(笑)。

続きましては、昨日も訪問した「壱岐のモンサンミッシェル」こと小島神社へ。昨日は潮が満ちて島に渡れませんでしたが、本日はなんとか島に渡れそうです。

(2023/1/14)

(2023/1/14)

小島から帰ろうとしたら、すでに潮が満ちてきて大ピーンチ!なんとかジャンプして無事帰還しましたが、あと数分遅れていたら完全に取り残されていましたね(笑)。それにしても潮の満ち引きって一瞬で変化するので侮れません…。みなさんも渡る際は十分気を付けてください!

(2023/1/14)

無事帰還を果たしまして、お次は壱岐で一番の規模を誇る住吉神社へご参拝。規模だけでなく、歴史も壱岐島内では最古を誇るそうです。

(2023/1/14)

(2023/1/14)

(2023/1/14)

(2023/1/14)

続きましては、壱岐のシンボル「猿岩」へ。自然が作り出した奇岩ですが、名前の通り、横を向いた猿そっくりです(笑)。

(2023/1/14)

(2023/1/14)

猿岩の近くには黒崎砲台跡があります。砲台は昭和3年から6年の年月をかけて昭和8年に完成し、対馬海峡を通過する艦船を攻撃するために設置されたと言われています。「東洋一」の射程距離と破壊力を誇っていたとされますが、1度だけ試射が行われたのみで、実戦で使用されることなく終戦後に解体されました。現在は遺構が残るのみですが、当時の砲台の規模感を覗う事はできます。

(2023/1/14)

(2023/1/14)

(2023/1/14)

時刻は11時を回りました。壱岐での滞在も残る僅かです!

壱岐での神社巡りのトリを飾るのは、天手長男神社。こちらが壱岐国の一之宮となっているそうです。

(2023/1/14)

(2023/1/14)

他の一之宮になっている神社と比べると小ぢんまりとした印象を受けますね。

この2日間で参拝した神社は優に10を超えたと思いますが、それでも島内の1割にも及びません(笑)。全部参拝するには一体どれくらいの時間が必要なのでしょうか…?神社好きの方は是非とも挑戦してみてください。

お次は先ほどの猿岩と並ぶ景勝地、鬼の足跡へ。「大鬼のデイが鯨をすくい捕るために踏ん張ってできた足跡」と地元では伝わっているそうです(笑)。

(2023/1/14)

(2023/1/14)

(2023/1/14)

近くには「微笑むゴリラ岩」があるそうですが、残念ながら見つけられなかったです…。みなさん、もし壱岐に行く機会があれば、私の代わりに見つけてきてください!

出港の時間が近づいてきたので、フェリーが発着する郷ノ浦港に戻ってきました。

ところで、みなさんは「春一番」という言葉を御存じですか?「春一番」は春先に吹く南寄りの強風のことで、気象庁が毎年発表する風物詩にもなっています。世代によってはキャンディーズの曲名としても知られているかもしれませんね。

そんな「春一番」ですが、実は壱岐が発祥地なんです!壱岐発祥は麦焼酎だけではないんですね(笑)。

郷ノ浦港の近くの公園には、発祥を記念した「春一番の塔」が建てられています。

(2023/1/14)

(2023/1/14)

そろそろお昼の時間ですが、出港の時間が迫っており呑気にお店で食べている暇はありません。ということで、スーパーで食料を調達して船内でいただくとしましょう!

向かったのは、壱岐のご当地スーパー「スーパーバリューイチヤマ」。旅先でご当地スーパーに入って商品を物色するのも、個人的に醍醐味だったりします(笑)。

(2023/1/14)

壱岐産天然ブリの刺身とご飯

コスパ良好!

(2023/1/14)

いよいよ出港の時間がやってきました!24時間の滞在でしたが、自然、食、文化、歴史といった様々な面から壱岐を味わうことが出来た気がします。今度は天気のいい日に来れたらいいですね~。

(2023/1/14)

対馬行きのフェリーに乗り込み、これにて(997)長崎県壱岐市、制覇!

博多港から出港したので福岡県かと思いきや、ちゃっかり長崎県です(笑)。交通網的に見ると福岡県に含まれていてもおかしくなさそうですが、江戸時代に平戸藩(現在の長崎・佐賀県の一部にあたる地域)の支配下にあったことが関係しています。実際、対馬を含め、福岡県編入を求める声があるとかないとか…。

また、かつて島内には4つの町がありましたが、いわゆる平成の大合併で島内全域が「壱岐市」となり、一島一市体制となりました。このようなパターンは他にも見られ、これから向かう対馬市や、新潟県の佐渡市などが該当します。個人的に一島一市体制だと制覇が楽になるので助かりますね(笑)。

少々名残惜しいですが、壱岐に別れを告げまして、次なる目的地・対馬に向かって出航~!

(2023/1/14)

続きは次回へ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?