#372 日帰り栃木ドライブ2022(1)~県境を行ったり来たり~

筑波山に行った翌日、今度は昨晩一緒に筑波山に行った先輩に加え、後輩2名を連れまして栃木へドライブしてきました!

卒論の進捗ですが、昨晩徹夜で作業した甲斐もあって何とかなりそうです(笑)。

朝8時につくばを出発しまして、まずは北関東の珍スポット「3県境」を目指します。

今が収穫シーズン

(2022/12/11)

(2022/12/11)

渡良瀬川を越えて埼玉県へ

(2022/12/11)

(2022/12/11)

今通っている道路ですが、短時間のうちに「茨城県→埼玉県→栃木県→群馬県→埼玉県→群馬県→栃木県」と県を次々に跨ぐ珍しい道路として、オタク界隈では人気の道路となっています(笑)。

おかげさまで、この道路を走ると「○○県に入りました~」とカーナビがうるさくなりがちなのがお決まりです。

なぜこんなに県境が入り組んでいるのかは、のちほどじっくり解説いたしますので、お楽しみに~。

(2022/12/11)

(2022/12/11)

県境入り組んだ区間の中間地点にある「道の駅かぞわたらせ」に車を停めまして、ここから歩いて「3県境」を目指します。ちなみに道の駅自体は埼玉県加須市に含まれます。

(2022/12/11)

(2022/12/11)

(2022/12/11)

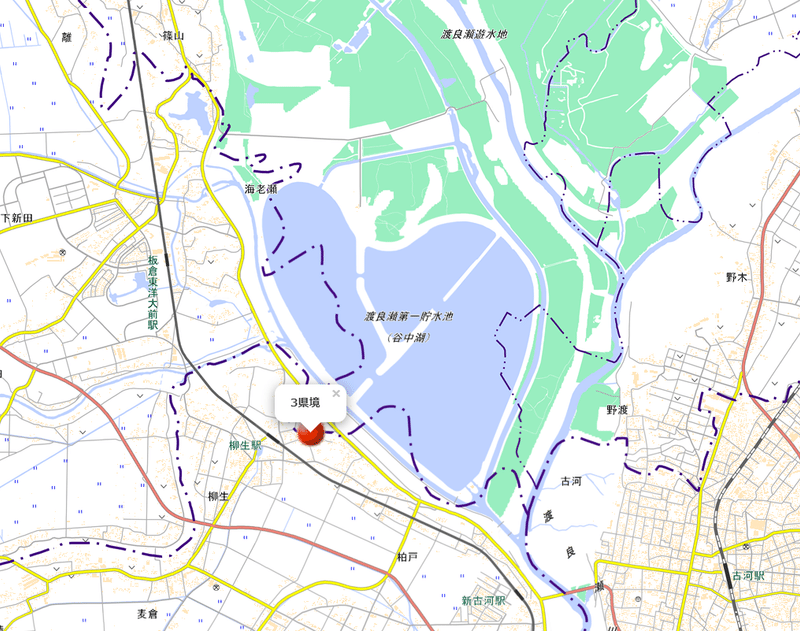

道の駅からはハート形をした渡良瀬遊水地が一望できます。この渡良瀬遊水地の存在が、先ほどの複雑な県境のカギを握っているんです!

(2022/12/11)

道の駅から数分歩きますと、3県境に到着です。3県境の3県は、栃木県、群馬県、埼玉県の3つになります。

(2022/12/11)

日本地図を見てもらえれば分かると思いますが、全国に3県境はたくさんあります。なのにどうして今いる3県境が珍しいスポットとして観光地化されているのでしょうか?

それでは長らくお待たせしました!ここからは解説コーナーです(笑)。

実は今いる3県境ですが、「全国で唯一平地にある3県境」となっています!通常県境というものは河川や山脈に沿って引かれることが殆どです。そうなりますと、3県境も必然的に人里離れた山奥、あるいは河川の真ん中ということになるので、気軽に行くことは難しくなります。

ということで、この3県境は「日本で一番簡単に訪問できる3県境」ということで、観光地化されているわけですね。

(2022/12/11)

ですが、そもそもどうして平地、それも田んぼのど真ん中に3県境があるのでしょうか?

実はこちらの3県境も、元々は他の3県境と同じように河川の中にありました。その川が渡良瀬川になるんですが、この渡良瀬川は古くから氾濫を繰り返す「暴れ川」として知られていました。そして、歴史の教科書にも登場する足尾鉱毒事件が引き金となりまして、渡良瀬川は流路変更の工事が行われることに。

その結果、旧河道に引かれた県境は陸地化されてもそのまま残り、新しい河道は渡良瀬遊水地へと生まれ変わりました。実は、冒頭に登場した何度も県境を跨ぐ道路の存在も、同様の理由で誕生しました。

(地理院地図より)

だいぶ端折りましたが、ザッと説明しますとこんな感じです(笑)。いかだったでしょうか?

これにて、(85)群馬県板倉町、(90)埼玉県加須市、再訪!

続きましては、3県境の残る一角を占める栃木市の中心部へ向かいます。栃木市は日光例幣使街道の宿場町と市内を流れる巴波川の舟運で発展した商都として古くから知られており、蔵造りの町並みが残るちょっとした観光地になっています。

市役所に駐車場を停めまして、まち歩き開始です!

百貨店と一体化している

(2022/12/11)

(2022/12/11)

まずは市街地北側の嘉右衛門町地区へ。こちらはお馴染みの「重伝建

」にも指定された、日光例幣使街道沿いに発達した集落の町並みが残されています。

ちなみに日光例幣使街道とは、日光東照宮に改葬された徳川家康の神霊に幣帛(へいはく)を捧げる勅使が毎年京都から派遣された際に使われた道のことで、中山道の倉賀野宿(群馬県高崎市)から分岐して最終的に日光に至ります。

(2022/12/11)

(2022/12/11)

(2022/12/11)

(2022/12/11)

続きましては市街地の中心部へ。蔵造りの町並みは川越や倉敷を彷彿とさせます。

かつては町役場・市役所として使われていた

(2022/12/11)

「うずまがわ」と読む

(2022/12/11)

(2022/12/11)

(2022/12/11)

栃木県の県庁所在地と言えば、餃子でお馴染みの宇都宮市ですが、かつては栃木市が県庁所在地でした。

現在の栃木県は栃木市に県庁がある栃木県、宇都宮市に県庁がある宇都宮県が合体してできたものです。その際、県名だけが残り、県庁は宇都宮市になったという背景があります。

栃木市に県庁があった方が覚えやすいんですけどね(笑)。

これにて、(57)栃木県栃木市、再訪!

この続きは次回へ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?