『龍族Ⅲ 黒月の刻』上編・第六章:エースチーム

舷梯が下がり、心地よく響く下駄の足音とともにハッチから三本の紙傘が現れた。三人は花柄が刺繍された同じ生地の着物に身を包み、足には白い足袋と木下駄を履いている。三本の傘のうち一本は白い鶴と菊花、もう一つは噴火する富士山が描かれているが、最も強烈なのは一番前の傘だ。絵画らしきものは一切描かれず、代わりに激しい墨字で「天下一番」とだけ書かれている。三人のうち一人は腰に黒い鞘に収まった長刀を携えており、源稚生は何か気圧されるものを感じた。本部が派遣したチームは……剣客集団だとでも?

黒色の「ガルフストリームG550」が耳をぶち破るほどの大音を立てながら、雲を引き裂きつつ飛んで行く。

この超長距離ビジネスジェット機は数十億ドル相当のビジネスマンやスーパースター、政府要人といった人々向けに設計されている。プライベートジェットとして太平洋を横断するなら、夜中のニューヨークで搭乗し数時間眠れば、早朝のパリで目を覚ますことができる。特徴的なのはその静音設計であり、成層圏を通常飛行している間はエンジンが掛かっている事すらわからないほどである。デザイナー曰く、「巨大なシロナガスクジラが深海を遊泳する」ように飛ぶのだという。

だが、そのガルフストリームの騒音は尋常ではなかった。エンジンの轟音だけでなく、翼が空気を切り裂き続けるつんざくような音の中に乗客がいる。上方には絢爛な銀河、下方には漆黒の海面が黒色の雲の中に隠されている。大海原のような雲の上、ガルフストリームはさながら食物に全速力で殺到するタイガーシャークだ。このガルフストリームは、カッセル学院装備部によって改造された「スレイプニル」という名の専用機である。スレイプニルとは北欧神話の主神オーディンが騎乗する八本足のペガサスであり、天を駆ければ流星の如く燃えるといわれる。この超高性能機の唯一の欠点は超絶的な騒音である。装備部にとっては速度こそが絶妙な精密技術力の具現化であり、快適さなど単なるオマケにすぎない。彼らの仕事はあくまで龍を殺す武器を作ることである。武器職人が快適さを考慮することなどないのだ。

「ゾーン空調にヒートクッション? マッサージシート? 戦車にそんな機能が要るのか?」アーカドゥラ所長は尤もらしくそう言うのだった。

シーザーは座席の上の読書灯を点け、文書ファイルを開封した。封として貼られている「SS」と赤く書かれたシールは、そのファイルが最高機密情報であることを意味している。飛行機に乗る前にこの資料を受け取ったシーザーは、着陸する前に開封して一度目を通しておくことにした。文書ファイルの中身はそう多くなく、モノクロ写真とメモリーチップ、翻訳付きのロシア語文書だけだ。

シーザーは最初にモノクロ写真を手に取った。白い船体に黒い艦橋、船首に紅色五星を彩った雄大豪壮な巨大砕氷船が写っている。ロシア語文書はこの船のアーカイブである。アーカイブによれば、この砕氷船はソビエト北方艦隊に所属していた英雄的戦艦にして世界初の原子力砕氷船、「レーニン号」らしい。就航期間中には数々の賞を受け、栄誉と共に称えられてきた船だが、ソビエト連邦の崩壊後に北方艦隊の艦列から消えた。そのアーカイブも1991年12月25日で不自然にぱったりと途絶え、北方艦隊を始め一人たりともその消息を追った記録がない。鋼鉄のベヒーモスは、まるで誰かが生きたまま世界から消しゴムで消し去ってしまったかのようだ。

シーザーがノートブックPCのカードリーダースロットに黒いチップを差し込むと、EVAの声がヘッドセットから流れてきた。「シーザー・ガットゥーゾ。今回の指令は旧ソビエト連邦の砕氷船『レーニン号』残骸の調査です。英雄的砕氷船『レーニン号』は極地の赤い巨獣と呼ばれ、いかなる氷海も航行可能な事実より『全海域』級と呼ばれる世界初の極致砕氷船です。ソビエト連邦崩壊の前夜、レーニン号は北方艦隊から脱落し、日本海域に向けて密航を開始しました。日本の領海近くで救難信号を発しましたが、海上自衛隊の救助船が到着する前に深海へ沈みました。レーニン号は龍族文明に関するタブーアイテムを輸送していた可能性があります。日本支部が任務をサポートします。なおこのチップは三秒後に自動フォーマットされます。ガンバッテネ!」

シーザーが心の中で三つ数えると、ノートブックに「メモリーカードが認識できません」との表示が出た。

「龍族文明に関するタブーアイテム?」シーザーは紙文書に火をつけ、燃えた写真と紙を金属製のゴミ箱に投げ入れた。

明るく照らされた巨大な街が翼の下に現れた。四方八方に伸びる高速道路が輝く蜘蛛の巣のように複雑に街へ織り込まれている。これこそ、この空旅の目的地にしてアジア最大の現代都市、東京だ。

スレイプニルの名に恥じず、シカゴから東京までわずか六時間しか掛らなかった。このガルフストリームは校長アンジェのお気に入りであり、平時に使われる事はほとんどない一方、アンジェが世界中のオークションに出向く時だけはハンガーから連れ出される。第一には維持する体裁の為、第二にはオークション後に「龍族文明に関するタブーアイテム」を学院に持ち帰るためだ。尤もその理由も自家用機に対する税関チェックが甘いからという以外には無い。そうでもなければ、アンジェという人間は普通の快適な旅客機フライトを取る。

シーザーがEVAからテキストメッセージを受け取ってニューヨークからシカゴへ急いだ時、スレイプニルは既に唸りを上げながら滑走路で彼を待っていた。

今回の任務、校長も張り切っているらしい。特別難しい任務な上に最重要機密なのだし、このくらいの便宜があるのも当然だろう。

シーザーの反対側の席には今回の作戦のパートナー二人がいる。そのうちの比較的まともそうに見える方は、黒い鞘に収まった長刀を両手で抱え、目を閉じつつも筋肉はこわばったまま、背中は槍のように直立している。もう一方は全く正反対の様相で、口元からヨダレを垂らしつつ、微動だにしない隣の男の肩に寄りかかってイビキをかきつつ爆睡している。シーザーはそれを物好きな目で見やりつつ、仮にこの二人に恋する少女がいたらこの様相にどういう文脈を妄想するだろうかとか、この二人が寝るベッドの上でどう立ち回るだろうかとか、そんな事を想像するのだった。前者としては、いなせな若者が裸になって毒手を受けた恩人に「気」を送っている、ショウ・ブラザーズの武侠映画の一シーンが思い浮かんだ。後者に関してはあまり深く考える気にならなかった。

もっとも、実際のソ・シハンも十分いなせな男である。目を閉じて寝ていても剣のような眉と星のような瞼は変わらず神色凛然とし、天下のあらゆる出来事が自分の肩に掛かっているかのような重々しさを放っている。

「あの一番明るい地域は銀座だ。昔日本の不動産が高騰してた時期は、銀座一帯の地価で全米の土地が買えたらしいぞ」シーザーは振り返って窓の外を見た。

「銀座は良く知らんが、『チドリガフチ』なるものは見たい」ソ・シハンは目を開けた。

「第二次世界大戦の日本兵の墓地か? 確か靖国神社の近くにあったな。ああ、中国人として墓碑に唾でも吐きに行くのか?」

「桜並木があるらしい。道一つに八百株植わってるとか」

「なるほど、お前らしい」シーザーはヤレヤレと肩を竦めた。

ソ・シハンが目を閉じてリラックスしていただけなのは分かっていた。だからこそシーザーは、互いに緊張しすぎないよう冗談めいたことを投げかけてみたのだ。二人が飛行機に乗ってからこれまで何も話さなかったからなのだが、結局としてこの試みは失敗と言っていい。二人を結ぶ言葉など何もなかった。世界観に天と地に海ほどの差もある三人だが、一体どういう基準で選ばれたのかは神のみぞ知るということか。シーザーにとって日本とは、東京のミシュラン三つ星レストラン、北海道の雪中温泉、京都の銀器や関西の鉄器を意味するのだが、ソ・シハンは無名の兵墓を拝したいらしい。シーザーは想像する。晩春の桜の下、足を組んで座禅するソ・シハン。膝の上に横たえられた長刀……そのままハラキリでもしてしまえばいいのに。

アンジェはこの二人が本当に大人しく協力するとでも思ったのだろうか? さながら獅子と猛虎がせめぎ合う檻だ。そんな所にぶち込まれた無辜なパンダのロ・メイヒ、その心情は察するに余りある。

だが、今日のシーザーはチームリーダーである。任務の成否は彼の名誉にかかわる。名誉のためと思えば、シーザーはどんなことにも耐えられる。寛大なるべし、指導者たるべし、礼節欠かすべからずと、己に繰り返し言い聞かせ続けてきた……ソ・シハンを「下僕」とし、「従属」させていると考えれば、シーザーの心もそれなりに晴れてくる。ここ最近の結婚式準備の惚け気分も抜けきっておらず、今なら諸々の殺意の種であるソ・シハンすら受け入れられるほどに心が暖かい。

その時ロ・メイヒが目を覚まし、寝ぼけ眼で外を見た。「東京だぁ! もう着いたんだ! アキハバラはどこかな~」

「電気街か?」シーザーは言った。「俺も行きたい。新作ゲームがあるかもな」

「オタクの街」秋葉原。シーザーも聞いたことがあった。何千もの家電店が立ち並ぶ通りには最新のテレビゲームや電子部品がずらりと売られているほか、女性店員が特殊な接客を行う「メイドカフェ」も有名らしい。オタクの聖地・秋葉原に向かってオタク・マントラを唱えながら礼拝すれば、オタクの神様は美少女と一生遊べるゲームをくれるという……シーザーにとっては特段惹かれるものはなく、ロ・メイヒに同意したのは単にこのチーム唯一無二のマケグミに対する同情でしかない。

「シーザー、ゲームに興味あるのか? ガットゥーゾ家の跡取りにゲームをする時間などないと思っていたが」ソ・シハンが言った。

「まるで俺が感性の無いバケモノとでも言いたげだな」シーザーは眉をしかめ、ソ・シハンの言葉に不快感を返した。

「少年時代を奪われた人間にゲームする時間などないと思うが」

「他人の私生活を勝手に決め付けるな。常識レベルの礼儀だろ」シーザーの冷たい声には怒りが込められている。

「あの……ヒーローな先輩二人とも、多分まだ疲れてるよ……もう少し休んで体力温存した方がいいと思うよ……」ロ・メイヒが話題を遮った。

これまで何とか保たれてきていた空気感が着陸するまで持ちそうにない。これでは、このエースチームの行く先も思いやられる。ソ・シハンは目を閉じたまま手を振ったが、それが挑発するつもりは無いというジェスチャーなのか、「シーザーなど挑発する価値もない」と煽っているのかも分からない。シーザーは冷めた目線でソ・シハンを一瞥した後、資料を片付けて読書灯を消し、目を閉じた。飛行機が雲の下へ降りるとキャビンは真っ暗になり、窓の外で雨が降っていた。雨のヴェールに包まれた東京はまるでそこに巨大な仏像が佇んでいるかのようにライトアップされ、その灯火は神々に祭られる蝋燭のようにゆらめいている。

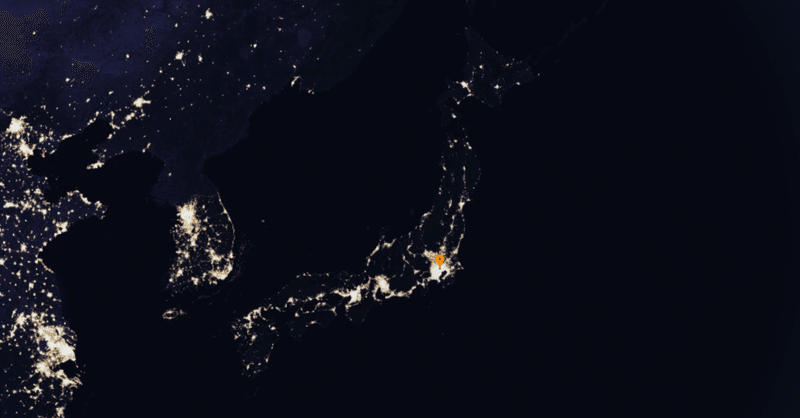

ロ・メイヒは何時だったか見た衛星航空写真を思い出した。地球全体の夜を映し、その上で光が蜘蛛の巣のように広がっている写真。明るい場所と暗い場所があり、光が集まって明るくなっている場所が都市だ。その中でも東京はひときわ輝く白に覆われ、東京湾全体が夜幕を燃やす巨大な蝋燭のようになっていた。ロ・メイヒは窓ガラスに寄りかかって外を見やり、まるで叔父の家のベランダから景色を眺めていた頃に戻ったかのように、遠く明るく照らされた大都心を呆然と見つめていた。

メイヒの叔父の家は都心部から少し離れた安値の土地にあったが、叔父は消費量だけは都心居住者レベルだと言い張っていた。友人を星付きのレストランでの食事に招き、礼服を着て高級椅子に座り、美しいウェイトレスとの会話を楽しんだりすれば叔父は満足してしまい、注文そのものは経済的な料理を数点のみ、開けるのは一番安いワイン。叔父が言うには、都心の地面には隅々まで大理石が敷き詰められ、余すところなく磨かれたそれは美女のスカートの中……もとい、カチグミのキリっとした佇まいを映すのだという。イタリア製のパテントレザーシューズから美女の化粧鏡、屋上の大画面テレビやガラス張りの国際ビジネスセンターまで、何もかもがピカピカに輝いており、人生は充実して有意味だと誰もが思い、意気揚々と歩いていける場所だという。「メイヒもメイタクもいずれ自立する時が来る、その時都心で暮らすお金があれば小さな部屋でも構わないから住みなさい、そんな前向きな世界で生きられるならそれ以上のものはない」と叔父は言っていた。それを聞いた叔母はヘヘヘと笑い、「メンツが欲しいだけでしょ、可愛い子を欲しがってウロウロして、鏡も見ないからこんな負け犬の老害ジジイだってのもわからないんだから。都心の女の子たちは金持ちなのよ、誰がアンタなんかに振り向くのよ? アンタはこの犬小屋で一生私と一緒なのよ、カエルとカエルでお似合いよ!」なんて言う。

世界には自分とは全く違う日常があること、テレビゲームよりも遥かに意味のあることをして暮らしている人々がいることを、ロ・メイヒはそういった叔父の話を通して知った。都心に買い物に行くことは滅多に無いが、たとえ行ったとしても意味不明な外国語ブランドの看板に囲まれて道に迷い、カチグミ世界の見学すらままならないだろう。ロ・メイヒが想像するに、カチグミの人間とは己の名前に誇りを持ち、自分が何をしているのか、何をしたいのか常に把握し、迷子や混乱とは程遠い人々だ。社会に存在感を持てないロ・メイヒは、只々そんな人々が羨ましかった。誰だって何か崇高で壮大な目的の為に生きたいのだ。ゲームの中の勇者や魔王も自分のロールを果たしているだけだが、だからといって鍛冶屋の前で同じ場所を行ったり来たりして何度話しかけても「ここの武器が実際良いよ!」と繰り返すだけのNPCになりたい人などいない。

たとえどんなに憧れても、実際に都心に住むことは永遠に無いと思っていたから、屋上に座って海の潮のような都心のネオンライトを遠く眺めるのが精々だった。あの光はまるで世界に本当には存在していないような、空虚な蜃気楼の海のようにも思えていた。しかしある日、ただ眺めるだけだったあの光の中へと誘われる日が来たのだった。フェラーリの助手席にスーツと革靴をはいて座ると、小さな赤髪の魔女がアクセルを目一杯踏み込み、燃えるような赤色のスポーツカーが高速道路を駆け抜ける。フェラーリの車内に都心の灯火が満ちたその時、ロ・メイヒは初めて都心に「来た」という実感を得た。今までの自分はガラス越しに家の中の光を見る蛾でしかなかった。その瞬間、彼の夢は世界征服すること、世界征服した後に自分の好きな女の子を娶る事になったのだ……その勇み足のまま学院から来たヘリコプターに乗り、ノノに少しでも強く見せようと張り切ってみせるまでは良かった。

今のロ・メイヒは確かに前とは違う。執行者のエースとして最高級ビジネスジェットで太平洋を横断している。彼の60キロ強の肉体を一刻も早く日本に送るために学院が百トン以上の燃料を消費しているのも、彼がそれなりの地位にあることを示している。この飛行機の中なら一銭も払わずにフルーツも食べ放題、オレンジジュースも飲み放題! もし世界を救う気も起こさずにゴロゴロしていたら、アンジェすら跪いて乞うてくるかもしれない。しかし例えそうなったとしても、ノノがいなければ何も嬉しくない。

シーザーが結婚式の準備を始めているということは、日程もそれとなく決まっているのだろう。この任務が終わったら、ノノは世界最高の貴公子と結婚する。物的欲求を満せるだけの財力に、リーダーシップもあれば冒険心もあり、鍛え抜かれた筋肉も持っている上に、いかなる時でも忠実だと来ている。多少の中二病臭さ以外、欠点など一つもない。ロ・メイヒが全世界を支配したとて、シーザーがあの少女が求める全てを与えられる優秀な男だということを変えることはできない。今のノノにとって不足も不満もないのだ。

ロ・メイヒは突然、自分が未だ無力なパンダでしかないことを理解した。上手く振る舞って栄光を掴んで英雄になって、高貴な人間になって、好きな女の子に良く見られたかったはずなのに。

初めて目の前に現れた時……彼女は星辰の如き光明だった。

けれども、たとえ満点の星々を背に降り立ったとして、空を見上げる瞳がもうそこに無いとしたら。あるいは、星を見上げるあの少女がもういないのなら。その輝きに一体何の意味があるのだろう? 星々の光が孤独に届くことなどない。

ロ・メイヒはこのチームの中では最も人畜無害だ。長らく対立してきたシーザーとソ・シハンを仲介し、二人の間に火花が散らないよう潤滑油となる役目がある。しかしその心持ちは悪かった。寝る気が無いらしいソ・シハンに合わせてロ・メイヒも寝なかったのだが、それでも道中ずっと眠そうな態度を見せていたのは、単にシーザーにどういう顔をして向き合えばいいのか分からなかったからだ。いつもみたいに無邪気に「ボス、結婚式はうまくいきそうだね!」なんて言えるはずもない。

(メイヒ、ロ・メイヒ、トチ狂って任務中にボスを撃ったりするんじゃないぞ!) ロ・メイヒは心の中で自分自身に言い聞かせた。

心の奥で、ロ・メイヒは自分自身を恐れていた。追い詰められたパンダは突然誰彼構わず牙を剥いてしまうのではないか……ソ・シハンやロ・メイタクには自分が何しているかぐらいは分かると言ったが、そんなのはちょっとしたごまかしでしかない。

ロ・メイヒが目を閉じると、道中で溜まった疲れが一気に解放される。降下する振動の中、彼はひとときの眠りにつくことができた。

東京南部、神奈川県、横浜市郊外。

辺り一面荒涼とした無人の海岸線である。第二次世界大戦前は人の絶えない漁船だったが、漁師たちが都市に移り住んで誇り高き横浜市民となった今、捨てられた漁船の繋がれた港だけが残されて海水に打たれ続けている。

車のヘッドライトが夜幕を切り裂き、黒いハマーが道路から路肩に乗り上げると、塩沼を横断して目的地まで駆け抜ける。源稚生が運転席でハンドルを握り、桜は助手席でGPSをチェックしている。

「こんな薄気味悪い場所に空港があるのか?」源稚生が尋ねた。

「空港はあるはずです。何年も廃墟だった上に、滑走路は非常に短いですが。でもスレイプニルのパイロットの腕なら安全に着地できるはずです」桜は言った。彼女は黒のスーツに細身のズボンを着て、髪は高いポニーテールに纏め、黒い平眼鏡をかけていた。源稚生の後ろに立てば簡単に見失いそうな姿だ。もっともこれこそが忍者の本分である。常に闇と影に隠れ、必要な時は致命的な刀となり、身を犠牲にして盾にもなる。

源稚生の側近はカラス、夜叉、桜の三人だ。夜叉は突撃する戦闘隊長、カラスは戦術を束ねる軍師、桜は傍に仕える「小姓」。戦国時代の小姓といえば大名が見繕う少年だったが、桜は本物の女性である。もっとも血統の差は歴然で、戦闘に関して源稚生の能力に比べれば夜叉など足元にも及ばないのは自明の通り、指揮に関してもカラスに出来るのは無能なヤクザを煽り立てるくらいしかない。必要不可欠と言える存在は桜だけである。桜がいなければ稚生はことごとくの些事に一々対応しなければいけないし、夜叉やカラスに対するツッコミもつまらないものになってしまう。

「そこです。前方に滑走路が」桜が言った。

なんたる不可思議か。無人の塩沼の中に滑走路のようなものが現れ、その半分だけが顔を出し、もう半分は海に沈んでいた。

「この滑走路は1941年に建設されたそうです。当時は地球温暖化の影響も少なく、海面もそれほど高くありませんでしたから……」桜は言った。

源稚生は滑走路の端に車を止め、ヘッドライトを滑走路に向けた。光源が全くないこの滑走路では、パイロットは照明に頼るほかない。

「まだ三分あります。アンジェ校長の特別便ですから、時間はピッタリでしょうね」桜は言った。

「とりあえず準備しよう、歓迎式みたいな感じで。政宗氏も虐待するなと言っていたんだ、上手く『お持て成し』しなければ」稚生はハマーのバンパーに座った。

桜はエンジンルームカバーの上に真っ白なテーブルクロスを広げ、チューリップグラスを三つ置くと、シャンパンを開けてグラス一つ一つ一杯まで注ぎ、その横にチューリップの花束を並べると、スライスしたライムをグラス口に差し、三枚の小さな日本国旗をそれぞれに立てた。恐らく日本支部史上で最もまともな歓迎式だ。勝利と完全を象徴する黄色い花束とシャンパンに、出迎えの車まであるのだ。あと必要なものと言えば暖かいハグだけだが、源稚生には心の準備ができていなかった。第一に人との肉体的接触が嫌いだったし、第二にこの客人の内訳は御曹司・暴力狂人・無能な負け犬という稚生が嫌いな三大人種で構成されていたからだ。今の日本支部ではみな、未経験の子供ばかりの派遣チームを「幼稚園」、接待工作を「育児」と呼んでいる。稚生は当初「育児」をする気になれず、カラスと夜叉に出迎えの仕事を任せたかったが、考えれば考える程安心できなくなってしまった。この筋金入りのサイコキラー二人に未熟でウブな男児を任せては……ホテルに着くころにはバラバラになっているかもしれない。結局稚生は桜を伴って自ら飛行機を出迎えることにしたのだが、それは本部のエースチームへ敬意を表す必要もあったからだ……少なくとも表面的には。

海の方角から咆哮のような音が鳴り響き始めた。伸ばした手の先の五本の指すら見えない程濃い霧の中、風雷を伴って空を飛ぶ獣が近づいてきているようだった。

「時間通りだ」源稚生は蓄光時計を一瞥した。

海水に触れた瞬間、スレイプニルは突然全ての照明灯を点けた。水幕の中に躍り出た黒いガルフストリームはまるで夜幕に現れた悪魔のようだ。海水に浸かっていない滑走路を巧みに滑り、タイヤは滑走路に押し付けられて眩いばかりの火花を散らす。稚生は日本産煙草「マイルドセブン」を手に、湾岸のガルフストリームが全力でブレーキを掛けているのを見守っていた。……ガルフストリームは超音速飛行を終えたばかり、滑走路が短すぎる! 残り50メートルというところでガルフストリームは突然火柱を噴き出し、エンジンの逆推力が全開になる。数百度の高温気流がハンドブレーキのかかったハマーを揺らがせたが、稚生はハマーのバンパーに座ったまま、避ける素振りなど全く見せない。

ガルフストリームはハマーの直前でピタリと停止した。狂牛病の雄牛がマタドールに向かって突撃したその一瞬に尾を引っ張られたかのように。ほんのわずか数メートルでもオーバーしていれば、稚生の命はなかったはずだ。

「ファック!」パイロットは稚生に向かって中指を立てた。

パイロットの操縦技術にわずかな緩みでもあったか、あるいはガルフストリームのジェットエンジンが逆転できなければ、何もかもが終わっていた。稚生はスレイプニルの着地に先駆けてスリリングな賭けをした――スレイプニルのパイロットの腕に自分の命を賭けたのだ。他の支部の人間であればすぐに降り立ったパイロットに殴られるかもしれないが、日本支部の者となれば狂人を刺激するだけやもしれず、中指を立てられる程度に留まった。パイロットも日本支部の人間が極道に通じていることは知っていたから、その気質も理解している。すなわち、死の覚悟を崇高な勇気と見なす極道の文化だ。目の前で山が崩れようとも顔色を変えぬ男だけが千軍万馬を導く。名将とは雁のように豪胆になりうる者のこと。日本人が古来より実践してきた美学だ。日本支部の美学に則ればアンジェは当然勇敢な英雄だが、副校長は汚い役人、臆病なドラ犬ばかりの装備部は存在価値無しということになる。

パイロットは源稚生が座っていることには気付いたが、その後ろに花束を持った女性がいることには気付かなかったようだ。日本支部の態度はその狂気からというよりも、乗客に対する軽蔑からから来るものだった。

源稚生の立場ともなれば当然、自分で自分の命をどうこうできるものでもないし、ストリートギャングのように自分の命で遊ぶべきでもない。だが彼はアンジェの専属パイロットが誰であり、彼の操縦技術がどの程度であるかを知っていたし、何より桜の事を信じていた。桜がこの滑走路を選んだということは、あのパイロットならこの短距離で安全に着陸できると桜が考えたという事だし、桜もまた稚生が自分を疑わないことを信じていた。

ハッチが開いていく。稚生はすぐにでも駆け寄って熱烈な歓迎をすべきなのだろうが、座ったまま動かなかった。「本部の人間はライターを持っているだろうか。火が欲しい」

稚生は刀のように澄んだ光を目に浮かべながらハッチを見つめている。政宗老がかつて、人に畏敬させる邪眼だとか、臆病者を刺すサソリのようだなどと表現した目だ。これまで稚生は他人に不快な思いをさせないよう、人を直視することを避けてきた。しかし今日となれば、彼はこの目で本部の人間に日本支部のルールを叩きこんでやるつもりだった。本部で得た「優秀」の評価など、ここでは何の意味もない。家族も血統評価も役に立たない。自分の力で乗り切る強さもないのなら、尻尾を巻いて正直に敬い、崇拝し、あるいは誠意を以て先輩に素直に従うべきであり、まずは敬意を以て煙草に火をつけるべきなのだ。

稚生はスレイプニルの急速着地と急停止を思い出した。機内も目まぐるしかったはずだが、中には嘔吐袋で吐いている人間もいるのではないだろうか?

舷梯が下がり、心地よく響く下駄の足音とともにハッチから三本の紙傘が現れた。三人は花柄が刺繍された同じ生地の着物に身を包み、足には白い足袋と木下駄を履いている。三本の傘のうち一本は白い鶴と菊花、もう一つは噴火する富士山が描かれているが、最も強烈なのは一番前の傘だ。絵画らしきものは一切描かれず、代わりに激しい墨字で「天下一番」とだけ書かれている。三人のうち一人は腰に黒い鞘に収まった長刀を携えており、源稚生は何か気圧されるものを感じた。本部が派遣したチームは……剣客集団だとでも?「ねぇ、ここって成田空港なの? 一面真っ暗で何も見えないんだけど?」白鶴と菊花が言った。

「寒すぎる。日本支部の奴らは何してるんだ?」天下一番が文句を言った。

「なんでこんな格好しなきゃいけないの?」白鶴と菊花がまた言った。

「校長からのプレゼントだと言っただろ。日本旅行の順風満帆を祈る、とな。一体何がおかしいんだ」天下一番は肩を竦めた。

「ねえボス、日本支部は迎えにでっかいリムジンとか寄こしてくれるかな? すごい飛行機で来たんだから、迎えの車はもっとすごいよね?」白鶴と菊花はそれを楽しみにしているらしい。

「ありえる。日本人はメンツの民族だからな。フラワーガールが歓迎に来るかもしれないぞ」天下一番は一団の中でも日本通であることを自負しているようだ。

稚生は少し戸惑ってしまった。話している内容は剣客集団などというより、まるで日本旅行ツアー客ではないか。滑走路に迎えに来たリムジンの中で、腿を曝け出した少女たちに左右囲まれたいなど言いそうだ。このままどこかの居酒屋に直行して真夜中までお祭り騒ぎし、そのためにわざわざ着替えまで済ませて、女を抱いて酒瓶を吹きたいなどと思っているのか! ボンクラ集団だと分かってはいたが……仕事のプロと見せかけようともしないのか? 稚生の心の中で怒りが湧いてきた。彼が怒りを抱くものなど殆ど無いが、能無しや自堕落な人間に対する耐性は無かった。

煮え滾る怒りの中、彼の目は更に冷たくなった……だがその時、首をかしげた「富士山大噴火」の目を見て、稚生の背筋は凍り付いた。

ソ・シハンは稚生の視線を快く思わなかったが、ハッキリと彼の姿を見返したわけではない。いつもは何かにつけても機械のような正確さを持つソ・シハンだったが、緊急任務に際してコンタクトレンズを左右逆につけてしまうというミスを犯し、違和感に堪えられなくなった彼は飛行機を降りる際にコンタクトレンズを両方外していたのだ。そして今、彼の双眸、永遠のゴールデンアイが露わになっている。狂乱せる龍の示威に目を貫かれ脳を揺さぶられ、稚生はたまらず身を縮めてしまった。その目力、まさしく厳かな古龍の如し! 龍の前に邪眼破れたり!

僅か半時間も経たないうちに源稚生は二度の衝撃を受け、威喝の手段は全て使われる前に失敗してしまった。この後の接待はすこぶる大変になりそうだった……。

旅行ツアー団体一行は彼が執行局局長だという事にも気付かず、喋りながら傍を通り過ぎ、勝手にハマーの中に荷物を放り込み始めた。

「この車近くに止めすぎだよね。ぶつかりそうじゃん」白鶴と菊花が文句を垂れた。「バカなのかな」

源稚生は黙っていた。こいつらは根本的に危機感が無いというのか? 飛行機が数メートル先まで滑り過ぎていたらスレイプニル全体が一瞬で火の玉になっていたとは考えないのだろうか?

ロ・メイヒがプライベートジェットに乗ったのはこれが初めてだったから、着陸の為に滑走路がどれだけ必要なのかもわからず、危険性などまるっきり理解していなかった。大した振動を感じたわけでもなし、小喧嘩の後はロ・メイヒだけでなくソ・シハンやシーザーも寝てしまっていた。道中ずっと心を張り詰めていた結果、目的地に着くころには疲れ切ってしまっていたのだ。ただ多少飛行機が揺れながら着陸したのを感じただけであり、明かりが点けばそれぞれの荷物を取りに立ち上がり、校長から手向けとして贈られた和服に着替えた。

かつてない敵が来たものだ、と稚生は感じた……たいてい、最も恐れるべき敵というのは、底の知れない敵の事である。こういったあり得ない振る舞いをする男どもに比べれば、桜井明のような獣の方が遥かに論理的だとすら言える。

記憶の中にある三人の情報を慌てて思い出す……「天下一番」はシーザー・ガットゥーゾ、理事長の跡取りにして学生自治会会長、ドラ息子中のドラ息子。「白鶴と菊花」はロ・メイヒ、今回唯一の「S」級学生、成績は残念極まりないが、校長が自分の懐刀よりも大切にしているという。「富士山大噴火」はソ・シハン、獅子心会会長、学校で最も凶悪な暴力分子、その血統は理事会の調査でも計り知れないらしい。稚生はもう、彼ら三人をボンクラ集団と見下す気にはなれなかった。

シーザーは荷物を車に積み込むと踵を返し、源稚生の手の中のマイルドセブンを抜き取って海風の向こうに投げ捨てたかと思うと、真新しい葉巻のアルミ缶が代わりにねじ込まれた。「そんな女々しいシガーなんか吸うな。これをやれ」

シーザーのアクアブルーの瞳はプレイボーイの活力とビッグブラザーの胆力を映している。彼はポンポンと稚生の肩を大袈裟に叩き、さっさと歩きだしてしまった。稚生は事態がますます自分の手から外れていくのを痛感した。桜もまた呆然としつつ、稚生を助ける手立ても思いつかなかった。しかしあの狂人三人衆は桜に対してはすこぶる優しく、稚生が貰ったプレゼントが小さな葉巻缶だったのに対し、桜がシーザーに貰ったのは黒曜石のアテナ像、高価らしい宝石が首飾りとして埋め込まれていた。シーザーは当然のようにイケメン男と美人の扱いに差をつける男だった。ロ・メイヒが桜から花束を受け取りながら「ありがたございまし」と恭しくお辞儀すると、ソ・シハンも小さくお辞儀をした。

「白鶴と菊花」のロ・メイヒは車の中から顔を出し、眠そうな目をしながら、アニメで覚えた日本語を脈略無く喚いている。「わたせわ……えと……ろ・めいひ……デス……」

ロ・メイヒは一枚のホテル案内カードを振っていた。そこで源稚生が理解したのは、この三人衆は自分をツアーガイドか何かだと思っている、ということだった。

稚生は怒りを抑えるために一度深呼吸した後、深くお辞儀した「私は源稚生。カッセル学院の2003年卒業生です。日本へようこそ」流暢な中国語だ。

ロ・メイヒは驚いた。目の前のツアーガイドが先輩だと知っていたら、もう少し振る舞いも考えたのに。慌てて親指を立てて「中国語……上手いっすね!」。

稚生の顔が少しひきつった。

ソ・シハンは長刀を腕に抱えて眠りに落ちていた。カラーコンタクトを付けずには目を開けていられなかったし、休めるうちに休むに越したことはない。

「シーザー・ガットゥーゾ? あなたが今回のチームのリーダーですか?」稚生が今まともに物を訊けるのはシーザーだけだ。せせこましいバカや顔面麻痺のキラーに比べれば、シーザーはいくらかマシだ。「私が運転します」

シーザーは答える代わりに手を振った。勝手に車の中に乗り込んでおいて、運転手に対する礼節もないとは、まったく訳が分からない。だがシーザーにとっても決して稚生を蔑視しているわけではなかった。ガットゥーゾ家の御曹司が誰かを特別に蔑視することなどない。全ての人間を下に見るからだ。

稚生は再び深呼吸をして怒りを鎮め、シーザーに一枚の文書を手渡した。「どうぞリーダー、署名を」

文書は全て日本語で書かれており、シーザーが軽く目を通しても一切理解できなかった。このチームの中で多少なりとも日本語を知っているのはロ・メイヒだが、彼にしても『旅行实用日本语100句』なる本を使った意思疎通が精々だ。

「これは……ホテルの請求書か? クレジットカードが要るのか?」シーザーは尋ねた。

「いいえ、これは貴方の遺体処理案です。今回の任務の危険係数は非常に高い。任務中死亡した場合には遺体を実家へ空輸します」源稚生は無表情に答えた。

彼はシーザーの目を見据え、その中の恐怖を感じ取ろうとした。思い上がった少年達に思い知らせたかったのだ。これはひと時の旅行ではなく、ひとつの任務であるという事、「SS」級の任務だという事を。任務中のミスたった一つで、物言わぬ死体となって帰ることになってしまうのだ。

「ああ、気が利くな。日本で葬式を挙げたくはない」シーザーはすらすらと綺麗な署名を記した。「俺の国籍も分かってるよな? ちゃんとポルトフィーノまで送ってくれよ」

「僕は先輩の分も一緒に書くよ」ロ・メイヒはソ・シハンを指差して言った。「同じ中国人だし、家も近いし、ハイスクールも同じだったんだ。一緒に運べば手間もかからないでしょ、へへ」

稚生はクスリともせずに書類を回収した。

「日本支部は案外手際が良いな」シーザーが呟いた。「少なくとも、君の仕事は行き届いている」

稚生はどういう表情を返せばいいのか分からなかった。感謝を込めて微笑めばいいのか、あるいは「辺境役人扱いするな!」とでも怒鳴ればいいのか。

「君にあげたコイーバはやってみたか? キューバ産の純正品だぞ。もし気に入ったら箱ごと持っていってくれても構わない」シーザーはまた稚生の肩を叩いた。この香水芳しい金髪のイタリア男は、着陸から五分も経たないうちに二度も稚生に触れた。この自惚れたイケメンの顔を一発殴ってやりたいとも思ったが、こんなバカみたいに爛々とした笑顔を見せられては、言いがかりをつけて怒ることもできなかった。

「というわけで、これから数日間よろしく頼む」シーザーが言った。

「そういえばさ、日本人って今でも男女一緒にお風呂入るの?」眠そうだったロ・メイヒが突然思い出したかのように、再び車から頭を突き出して言った。

こんなだったら、夜叉とカラスに飛行機を迎えに行かせて、三人をセメントの杭にして塩干潟にでもぶち込ませれば良かった……今からでも出来ないことではないが……。源稚生は黙って考えた。

「そこの黒いハマー! こちらは神奈川県警です! 暴力犯罪の疑いで職務質問だ! 武器を捨てて両手をバンザイしろ!」拡声器を通した声が強風のように塩田を駆け抜ける。そう遠くない高速道路の方でパトカーのライトが帯状に点滅し、けたたましいサイレンが耳を震わせる。さっきまで静かだったはずの高速道路がいつの間にパトカーで一杯になったのかはわからない。重武装警官がドアを盾にして銃を向ける。ライトが高速道路に沿って隙間なく伸び、四方八方から稚生たちを取り囲んでいる。

「なんなの?」ロ・メイヒは驚いた。「着いたばかりなのに、なんで税関も通ってないのに警察が?」

「ここは成田空港ではありません。税関なんてまさか」稚生は言った。「見ればわかるでしょう」

ロ・メイヒは辺りを見回し、驚きでひっくり返りそうになった。「なんだここ、地獄か? それとも墓場?」

荒れ果てた無人の塩田の中にある飛行場、当然管制塔や進入灯などない。滑走路のそこらには煤けた痕がこびりつき、周囲の暗闇の中には航空機の残骸らしきものが散らばっている。

「そうですね。墓場……飛行機の墓場です」源稚生は言った。「かつて、神風特攻隊の飛行場だった所です。爆薬を満載した零戦がここから飛び立ち、米国空母に突撃していったそうです。爆薬満載の零戦の航続距離は限られますから、米国空母をその範囲に収めるため、海に面した空港を作ったのです。戦後は放棄され、廃棄された航空機は放置されたまま潮風で腐食しています」

「つまり、俺たちは密航してきたとういうわけか?」ソ・シハンは目を開けた。

「学院としては、全てが内密に行われるべきとの判断でしょう。検問だと記録が残りますからね。当分は密航者となりますが心配は要りません。我々日本支部が保証します」

「降りた瞬間こんなたくさんの銃を向けられてどこが安全なの!? 幽霊になれば絶対安全とか言わないでよ!?」ロ・メイヒは言った。「ただの密入国取り締まりじゃないよね!? こんな数の銃持って来るのおかしいでしょ!?」

「そうだな。ただの不法入国の獲り物じゃなさそうだ」シーザーがバックパックから双眼鏡を取り出して覗いた。「日本国警察通常装備の最高火力、レミントン700スナイパーライフルを持ち出してきている。揚陸艦相手でもなければこんなものは使わん」

「聞こえているのか! 十秒間待ってやる、その内に車から降りろ! さもなければ射撃する!」拡声器の声が更に強くなった。

「好漢眼前の虧に吃せず、強龍地の蛇を圧さずって言うでしょ!? こんな数に狙われたら勝ち目なんかないよ! 早く言う通りにしようよ!」ロ・メイヒは両手を高く挙げた。「ニッポンさん! 撃たないでくれ、僕は善良な一般市民だ! こいつらヤクザとは何の関係もないんだ!」

「奴らの目的は貴方ではありません。私を追ってきたのでしょう」源稚生はきりりと眉を上げた。「櫻、昨晩夜叉とカラスがこの車でどこに行ったか分かるか?」

「昨晩は午前二時に出発し、午前四時に戻りました。横浜でロシア人経営のストリップナイトクラブに立ち寄ったそうです。その経営者は毎月数十人のロシア人女性を日本に入国させ、名目上は労働者として働かせていますが、その実際は売春婦です。僅かな賃金を不法入国料として取り上げ、従わない者は虐待、あるいは殺されます。付近の別のナイトクラブがファミリーに直訴したものの、ロシア人はファミリーの調査を拒絶。そこで本家が「教訓」として夜叉を派遣したのです。私とカラスはその手伝いを」桜は言った。「夜叉のやり方はご想像の通り。さっさと頭を潰した後、その店も焼き払いました」

彼女の口調の軽さは、夜叉とカラスが焼き払ったナイトクラブがダンボールハウスか何かとも思えてくる。ロ・メイヒは何となく怖くてたまらなかった。この優美な女性のどこかミステリアスな言葉に則れば、日本支部は友人の愚痴一つでナイトクラブを焼き払ってしまうようなセンチメンタリストばかりとすらも思える。日本支部近辺のファミリーが特殊な接待を伴うナイトクラブと懇意にしているのだろうが、ロシアの鉄拳が競合し始めるだけで本家の人員を送るなど、まさか、とも思う。

「それで、すぐに片付いたのか?」源稚生は無表情だった。

そんな簡単に助け舟を出していいものなのか? まるでギャング映画そのものじゃないか。「カラス」だとか「夜叉」みたいなカッコいい名前もそのまんまだ! 燃えるナイトクラブ、炎の中で愛するロシア少女とキスをする場面、力強いロックミュージックと字幕まで目に浮かんでくる! ロ・メイヒは心の中ではしゃいだ。

「事が大きくなりすぎました。当の建物というのが築百二十年の特別指定歴史文化財でして、それで警視庁が放火魔の逮捕に躍起になっているんです。まあ、ナイトクラブの利益改善に比べれば些細なものですが」桜は言った。

「バカが。文化財なんて焼いたらマスコミを通じて協会からクレームが来る。家の名に傷をつけることになるんだぞ! あいつはそんなことも考えなかったのか!?」稚生は遂に怒りを抑えきれなくなった。

「夜叉も故意ではないんです。高校に行ったこともないあの二人に、歴史の価値なんて分かりませんよ。向こうのシマを潰したついでにガソリンをかけてライターを投げる、それがいつものことですから」

こんなのが「いつものこと」だって? 一体今までどれだけの店を焼いてきたのだろう? タバコに火をつけ、そのままライターを後ろに投げ、空に登る火柱を振り返る事なく悠然と歩いていったり? 『クールガイは振り向かない』[1]にハマってるのか? ロ・メイヒはたまらず唾を吐いた。

[原注1]『クールガイは振り向かない(Cool Guys Don’t Look At Explosions)』は、アメリカのアンディ・サムバーグ、ウィル・フェレル及びJ.J.エイブラムスによるコメディソング。ミュージックビデオでは爆発シーンで絶対に振り返らない様々なクールガイの挙動をアクション映画のクリップと共に面白可笑しく皮肉る。

「まあ、燃えたなら燃えたで良いでしょう」源稚生は首を振った。「やりようは別にあったでしょうけど」

おいおい、「燃えたなら燃えた」の一体何が良いんだ? まるでアパレルショップで服を買いすぎた妻に呆れる夫みたいじゃないか! 「彼女が好きなら買えばいい、精々損はしないから」ってか!

「ロシア人がファミリーに強気に出たのは地元の警察署長の後ろ盾があったからです。だから夜叉とカラスは……」

「バカな、まさか警察署長を……?」源稚生はまた静かな怒りを漏らした。

「そこは大丈夫です。あの二人は変態であっても殺人鬼ではありませんから」桜はぎこちなく笑った。

「はぁ、じゃあ一体何をしたんだ。指かタマでもケジメしたのか、それともまた生コンで化粧したのか?」どうやら稚生は安堵しているらしい。

おいおいおい!「そんな些事ならどうでもいい」みたいな表情する所じゃないだろ!?

「先輩絶対そんなの些事でも何でもないですよ!」ロ・メイヒは言った。「ホントに極道そのまんまなんですね! その人たちの上司だか先輩だかしらないけど、稚生さんにも責任あるでしょ!」

源稚生は驚いた表情を見せた。

「ありません」桜はきっぱりと言った。「警察署長は違法事業とのパイプ役を兼ねた愛人を囲っています。夜叉とカラスがその愛人のアパートに突入してベッドから彼女を引きずり出し、ラップでグルグル巻きにした裸体にサシミとスシを乗せ、女体盛りにして警察署長室に置いた、それだけです。今叫んでいるのがその警察署長です。ナンバープレートを外しておくべきでしたね」

「まったく……奴らは本当に変態だな」源稚生はハンドルを叩いた。「そんなバカなことをしても相手を怒らせるだけだ。やるのはともかく、ナンバープレートぐらい隠せなかったのか?」

ロ・メイヒはもう何も言えなかった。一部の危険分子が極道と結託しているわけではなかった。日本支部は上から下までみんな極道そのものだったのだ!

「なるほど、無能な部下を持つとボスは大変だな? そんな部下、学生自治会なら一週間もいられないだろうな」シーザーは言った。

日本支部が普通でないことがわかっても、シーザーは性格からしてどっしりと構えている。貴族とはそういうものである。パーティーの途中で市民革命の炎が足元まで迫っても、淡々と次の曲をリクエストして客人を和ませつつ、裏でこっそり書斎に入り、懐柔するかのか武力制圧するのか、王に判を仰ぐ手紙を綴るような人種なのだ。些事であればなおさら事憂げに、「飲むも食うも、女もやった、この世界の何もかも楽しみ尽くしてしまった、もう生きるのは疲れた、死ぬのを待つだけだ」などとペシミズムに浸るのだ。

「俺の記憶が確かなら、フィンゲルは確か学生自治会に所属していたはずだが」ソ・シハンが呟いた。

シーザーはその憎たらしい横槍に舌打ちした。ソ・シハンの言葉数は少なかったが、その指摘は確実にシーザーの痛いところを突いていた。

「聞こえているのか! 最後通牒だ! カウントダウンしちゃうぞ!」警察署長が叫ぶ。

「あれ? なんであいつらカウントダウンまで二分も待ったの?」ロ・メイヒはさっき警察署長が十秒と言っていたのを思い出した。

「一介の警察署長に射撃命令の権限はありませんから。上司と連絡していたのでしょう。もっとも、今は許可されたようですが」源稚生は言った。

「じゃあもうつべこべ言わずにさっさと投降しようよ! 僕はナイトクラブなんて燃やしてないし、愛人のハダカだって見てないし、仕事の為に密入国しただけだって言えばいいんだからね」

シーザーは手を伸ばし、三列目の座席の防雨布を開けた。「そんな言い訳、警察は信じないだろうな」

防雨布の下にあったものを見て、ロ・メイヒはすっかり憔悴してしまった。対歩兵ミサイルに軍用ショットガン二挺、ピストルが二挺。完全武装した軍用車にも劣らない装備だ。こんな武器など持っているだけで重罪である。善良市民と言い張れるはずなどない。

「そろそろ、スレイプニルが離陸する頃だな」ソ・シハンが言った。

「退かせるべきですね。サイドワインダーを二発装備したミサイルハンガーを内蔵している」稚生は言った。「捕まれば日本領空の武力侵犯で訴えられるでしょうね」

「じゃあ……先に共犯者を自白したら罪も軽くなるかな?」ロ・メイヒは尋ねた。

「お前、共犯者って俺達のことか?」シーザーは言った。「その質問は俺達にするもんじゃないだろ」

スレイプニルが鼻先を回すと腹部の下の隠し扉が開き、真っ赤なサイドワインダーを装備したミサイルハンガーが伸びる。それと同時に黒い戦闘機の影が海面スレスレから近づいてきた。日本国自衛隊のエースパイロットが操縦するF-16D戦闘機、当然実弾装備だ。スレイプニルは反撃しようとしているのだろうか……。

反撃? 何の知識もないロ・メイヒにだってわかる。ビジネスジェットと戦闘機では勝負にすらならない。パンツァー戦車にBMWで挑むようなものではないか。

「どうやら、自衛隊のレーダーにも引っかかっていたようですね。困りました」稚生はトランシーバーを手に取った。「コール・スレイプニル、コール・スレイプニル! ミサイルを収めろ! 日本の領空で人を殺す気か!?」

稚生の心配は校長お気に入りのガルフストリームが蜂の巣になることではない。むしろ、BMWが戦車をぺしゃんこにしてしまうのではないかとか、そういう恐れである。

『安心しな、空中炸裂弾でちょっとビビらせるだけだ。あばよ』パイロットは通信を切った。

「10、9、8、7、……」警察署長がカウントダウンを始めた。

スレイプニルのジェットエンジンが凄まじい気流を噴き出し始め、ほんのわずかな距離の加速の後に鼻先を上げ、F-16へ鷹のように突っ込んでいった。F-16のパイロットが回避するか指示を乞うか判断するより前に、火の点ったサイドワインダーミサイルが発射された。二機のF-16は空中緊急旋回を余儀なくされ、その隙にスレイプニルは眩いばかりの炎の尾を曳きつつ超音速まで加速、雲の中へと消えて行った。日本領空への侵入から戦闘機攪乱までやってのけ、煙と共に颯爽と去っていくまで、ガルフストリームには一寸の隙の類も無かった。自衛隊のエースパイロットは、残された煙道を呆然と見つめることしかできなかった。

「向こうもエースパイロットでしょ? なんであんな簡単に撒けたんだ……」ロ・メイヒは唖然としていた。

「エースといっても色んな奴がいるからな」シーザーは言った。「スレイプニルのパイロットは元アメリカ空軍テストパイロットのエースだ。F-22のファーストプロトタイプを飛ばしたらしい」

「なんでそんな人がうちの学院に?」

「乱暴な操縦で12億米ドル相当のプロトタイプをダメにしたらしくてな、空軍に除隊されたらしい。そこでアンジェがスカウトした」

「えぇ!? なんで校長はそんな無茶苦茶なパイロットを? スレイプニルまでぶっ壊されちゃうんじゃないの?」

「あぁ、もちろん校長も抜かりないさ」シーザーは肩を上下させて笑った。「確かにテストパイロットの仕事は危険だが、パラシュートがあるだろ? 校長のスレイプニルにパラシュートなんてステキ装備は無いんだ」

「人でなしかよ……」ロ・メイヒは呟いた。

スレイプニルが火を噴いている隙に源稚生がアクセルペダルを踏み込むと、黒いハマーは巨大な獣のように吠えた。不規則に高速で走り回るハマーを前に警察の狙撃手は狙いも付けられない。ハマーが塩沼の起伏を跳ね上がると、後部座席の三人は屋根に頭をぶつけそうになった。しかし警察もさるもの、高速道路から追い縋りつつ撃ちかけてくる。曳光弾を使っているらしく、ロ・メイヒは車体の前後左右で網のように絡み合う弾道の光を見た。

「ちょっと刺激的すぎじゃないこれ!?」ロ・メイヒは驚き叫ぶ。

「まさに刺激的ですね」源稚生が顔をしかめる。「この車が防弾でないと言ったら、さらに刺激的になるでしょうね」

ハマーが塩沼を抜け、路肩を回り、道路へ戻る。ようやく起伏は収まったが、パトカーは狼の群れのように追いすがり、徐々に近づいて来る。パトカーは塩沼に入れないらしく、ハマーが塩沼を飛び跳ねている間は専ら少し離れた高速道路から撃ちかけていたのだが、高速道路となれば高馬力を誇る日本警察パトカーの狩猟場である。特殊改造されたパトカーはポルシェにも劣らない加速力を持ち、逃走するスーパーカーすら当然のように捕捉できる。ましてやハマーのような重オフロード車など比にもならない。稚生は左右に車体を振り、その重量を活かしてパトカーを振り払おうとした。ロ・メイヒの耳に金属が摩擦する激しい音が響き、ハマーの大きなソファシートの上をボールのように転げ回る。シーザーとソ・シハンが左右から抑えてくれなければ頭を打っていたかもしれない。

「全く! お前の部下は愛人の女体盛りどころか、本妻まで孕ませたんじゃないのか!?」シーザーは吼えた。「こいつら本気だぞ!」

「知りませんよそんなこと。夜叉とカラスが本当にそんなことしていたら確かに桜にも言わないでしょうが、奴らはロリコンなんです、人妻など見向きもしない!」稚生が全力でブレーキを踏みしだくと、背後のパトカーがハマーのリアバンパーに激突した。

追突したパトカーが制御不能となり、その後ろのパトカーを阻む。しかし更に多くのパトカーが左右から障害を避け、ハマーを包囲しようと迫る。抑止射撃を続ける狙撃手はハマーの車体に一つずつ穴を開け、バックミラーは既に弾け飛んでおり、運転席に近い側面ガラスは割れていた。稚生がS字に回避運動を取っていなければ、タイヤまであっという間に爆発していただろう。閃光が車の屋根の上を通り過ぎ前方十メートル程で爆発すると、フロントガラスが一面炎に包まれ、ボンネットに無数の破片が突き刺さった。

「ロケットランチャー、しかも軍用ときたか。ついに自衛隊まで加勢したらしいな」シーザーが破片を一目見て言った。

「ひどすぎない? 投降するチャンスもないってこと……」ロ・メイヒは眩暈を覚えた。

「F-16がロックオンされたのですから、空中爆発弾にしても自衛隊の上層部が反応するには十分です。しかしこれで更に面倒なことになりました。今捕まったら、警察の拘置所ではなく自衛隊の刑務所に直接送られるでしょう。弁護士を雇う機会もないまま、拷問官に囲まれる」源稚生は言った。

「悪いが、このミサイルを使わせてもらおう。まずはバズーカで車列を粉砕する」シーザーが着物の袖を捲り始める。

「やめろ!」ソ・シシハンが言った。彼が幾分か冷静で、警察に武力攻撃しないだけの理性が残っていることにロ・メイヒは感謝した。

「使うならショットガンだ。ミサイルじゃ攻撃範囲が広すぎる、人が死ぬぞ」ソ・シハンが弾倉を込めた。

「いやダメでしょ! ミサイルもショットガンも絶対警察に使っていいやつじゃないよ! 一回使ったら完全に暴力犯罪だよ! 言い逃れできないよ!」ロ・メイヒにはまだ法律遵守の常識が残っている。

「心配いりません。日本支部が守ると言ったら、貴方がたは何としても守りきります」源稚生は淡々と言った。「ここは日本、我々の大地です。我々には我々のやり方がある」

「だいぶ大きく出たな」シーザーは挑発的に眉を上げた。「その日本支部のやり方というのを見せてもらおうか」

源稚生は笑った。飛行機が着陸してから此の方、本部から来た狂人と中二病集団に圧され続け、彼の平時のペースはいつになく乱されている。一方が凝神静思に宝刀を抜き「正眼」の構えに端を発し、武士の真剣勝負を望んでいるのに、他方が小扇片手に舞い歌い衆勢に向かって四肢を振っている。閉口するのは当然、武士道を奉ずる側だ。それでも状況が逼迫する中で稚生は主導権を握った。この最悪な状況はむしろ願ったり叶ったりだ。少なくとも、話の通じないピエロを相手にしているよりはずっと良い。

「輝夜姫の情報です。現在高速道路全体が封鎖され、増援のパトカー部隊がおよそ三百。包囲網を狭めてます」桜が言った。

「カグヤヒメとは?」シーザーが聞いた。

「岩流研究所の独立クラウド演算システムです。性能は本部のEVAと同等ですが、別個に運用されています」稚生が言った。

「つまり、日本はEVAの監視外だと?」シーザーは少し驚いた。EVAの情報監視は全世界に及び、フィジーのような島国でも監視下にあると思っていたが、日本列島は監視外らしい。

「輝夜姫とEVAは直結していますから、EVAも日本領を監視できます」稚生は言った。「単に輝夜姫が、日本支部で独自に開発した人工知能システムだというだけです」

パトカーがハマーの側面と後部へ密着する。こうなると、稚生がS字走行するのも難しい。これが最後の警告という事だ。ここで稚生が降伏しなければ、ハマーは警察に容赦なく高架下に向けて叩き落され爆発四散してしまうだろう。

「武器を使う」ソ・シハンは散弾銃をリロードして言った。「このハマーではこれ以上速くはならん」

「なら、賭けますか?」源稚生が微笑む。「60秒下さい。銃など使わず、警察を撒いてご覧に入れよう」

「面白い、賭けるぞ!」シーザーは興奮した。「60秒で警察をやれなければ、俺にハンドルを寄越せ」

「残り52秒。対価は何にしましょう?」

シーザーは少し考えて、言った。「負けたら、都内最高のホストクラブを貸し切ってパーティーを開く」

「なんでホストクラブ? ボスみたいなのがホストに会って何するのさ?」ロ・メイヒは言った。

「日本文化だ」シーザーは肩を竦めた。「普通のクラブに行く意味などないだろう。日本に来たからには、日本独自の文化を試したい」

「34秒。それで決まりですか?」稚生がシーザーに振り返る。

負けるはずが無い、という目だった。ロ・メイヒとソ・シハンの視界には真っ暗な空の下へ真っ直ぐに延びる高速道路と、何も無い塩沼しかない。天国へ続く道があるわけでもないし、このハマーが007に出てくるようなスペシャルカーな訳でもない。それでも源稚生は銃など使わないという。残された時間はあと半分。

「賭けよう、ホストクラブのカーニバルパーティーだ!敗者はホストの衣裳で酒を注げ!」シーザーが前席に向けて手を伸ばす。

「28秒」源稚生はその手を叩いた。

「櫻、やってくれるな?」稚生が呟く。

「オールクリア」桜が突然助手席を飛び越え車の後部へ移動する。普通の日本人女性に比べれば背が高く足の長い彼女だが、目を疑うような器用さで狭い車内を進む。ロ・メイヒの目の前で横ばいになり、彼に少女の寒空の下の梅のような香りを匂わせながら、這ったままスーツとズボンを脱ぎ、金属刃がびっしりと納まった身体の下の黒いボディスーツを露わにした。シーザーは口笛を吹き、ロ・メイヒは急いで目を覆った。刃がカッコ良すぎたのではなく、桜の全身が露わになってしまったからだ。

「ニンジャ」 ソ・シハンは理解した。

ハマーの後部扉が開くと、桜は重力など無視したかのように軽々と屋根に上り、黒蜘蛛のように張り付いた。ソ・シハンとシーザーが桜の動向を見ようと、同時に車の両側面から顔を出す。桜が直立し、足を開き、暗闇の中に腕を振り続けている。シーザーはとソ・シハンは何かを投げているということしかわからず、言霊で増幅されたシーザーの聴覚を以てしても何かが風を切る音しか聞こえない。しかしその瞬間、警察車用のフロントタイヤが次々と爆発した。桜が投げた小さく鋭利な武器がタイヤの表面に食い込み、ホイールが回転するごとに金属の刃がタイヤにめり込んでいく。

「あぁ! 美しい! スマイルも頂けるか!?」シーザーが携帯電話を取り出して向けた。「もっと見せてくれ! 君の最高にシャープな姿を!」

賭けに負けそうだというのにシーザーは落ち込まないどころか、金属刃に覆われた桜の姿に興奮しっぱなしだ。狙撃兵のように隠れることもなく致命的金属刃を射ち込む桜には、エイミングもなければ躊躇もない。教祖のごとく巍然と立ち、両手で身体の様々な箇所から隠し金属刃を抜けば、弘法大師が墨画を描くように振るう。彼女を中心に無数の銀色の光が蝶のようにまたたき、美しい弧を残して金属刃の嵐を織り込む。シーザーはかつて暗闇の中で戦ったスタイルの良い女忍者の姿を思い出したが、桜の胡蝶のような小太刀の舞はそれよりもさらにビビッドだった。

桜が頭を伏せると長い髪が暗闇の中で激しく踊る。ロケット弾が車の屋根スレスレを通り過ぎ、爆発の紅が桜の姿を映すと、シーザーの携帯電話がすかさずフラッシュを焚く。

「ブラボー!」シーザーの拍手喝采。

タイヤが爆発した7、8台のパトカーが折り重なり、後続の流れを完全にせき止めると、次々と鋼鉄のスクラップが積み上がっていく。あるパトカーは道路の路肩に押し出され、また別のパトカーは道路脇の保護フェンスに突っ込んでいく。警察はただハマーが去っていくのを見ているだけだった。車を片付けて交通が回復するまでには数時間かかるだろう。稚生が捨てた煙草の吸殻が暗闇の中で飛び跳ね、神奈川県警の人々に哀悼と嘲笑の意を示す。

桜は車にスムーズに滑り込んで助手席に座り、頭を向けて言った。「ありがとう、私の服を」

ロ・メイヒは急いで服を渡した。その十秒後、桜はスーツとズボン、長いポニーテールと黒い平眼鏡を身に着けた地味な女性秘書に戻った。

「紹介しましょう。矢吹桜、私の側近の一人です」稚生が言った。「彼女の言霊は風を操る『陰流』。攻撃的な嵐を起こす『風王の瞳』とは違い、風の流れを細かくコントロールする能力です。直径20メートル内の空間で風に乗った金属刃を自在に使えます。桜の領域ではどんな重装甲も役に立ちません。ほんのわずかでも間隙があれば、桜の刃はそこを突く」

「会えてうれしいよ、矢吹桜さん。時間があれば東京でディナーでもいかが」シーザーは手を伸ばして言った。「私の言霊は『鎌鼬』、君の言霊と同じ系列だ。これは運命だよ」

稚生は驚いた。「本部の人間が簡単に自分の言霊を明かしていいんですか?」

「好みの女の子がいたら親父の愛人の名前だって言っちゃうもんね、ボスは」ロ・メイヒは言った。

「そりゃ無理だ」シーザーは肩を竦めた。「多すぎて俺にも分らんからな」

「では、賭けは私の勝ちという事で良いでしょうか?」源稚生が言った。

「当然だ。勝利とは素晴らしいな」シーザーは煙草を振った。「そんな優秀な部下がいれば、何があっても勝ち組だな。新宿の最高級ホストクラブを予約しておいた。日本支部の先輩方をお迎えしたい。もちろん全額俺の奢りでな」

稚生はぎょっとした。「いつ予約したんです?」

「飛行機の中で、Mintクラブを通じてな。最高級クラブには事前予約が必須だろう? Mintクラブを使ったって同じだ。夜になってから予約しても遅い」

「つまり、最初から準備しておいたと?」

「そうだ。日本のホストクラブは世界一と聞いてな。男に興味はないが、最高と言われるものを試さない理由はない」

「ミスター・ミナモト、君はまだシーザーの事は良く知らないだろう。ホストクラブでカーニバルパーティーを開くのは、こういう人種にとって普通の娯楽なんだ。問題なのはシャンパンが足りるかどうか、それだけだ」ソ・シハンが言った。「賭けがどうにせよ、コイツは君をホストクラブに連れて行って一緒に酒を飲みたいと思っている」

源稚生は黙っていた。どうあがいてもこの狂人チームのペースを撥ね付けることはできないらしい。稚生は刀を握って目を光らせているのに、小扇を持った三人の狂人がその周りで踊り歌っている。賭けに勝って主導権を取り戻したはずなのに、結果として狂人と一緒に踊り歌うことになってしまった……。この間抜け集団がこの地に降り立った瞬間から、日本の武士道、春山の優美、夏月の浪漫、秋風の哀愁や冬雪の瀟殺は何の意味もなくなってしまった。あまりにも強烈なバカの嵐が高邁な精神世界まで浸食し始めて来ている。シーザーは携帯電話で桜の写真の明るさとコントラストを調整し、桜に満足できるかどうか見せている……全員がバカになり、間抜けと一緒に踊り歌っている。

「輝夜姫からの情報です。東京警視庁が一分前、本部から来た三人の指名手配を発表したそうです。幸いにも写真はぼやけていますが」桜が言った。

「俺達三人だけか? 屋根の上に立っていた君が何故写真を撮られてないんだ?」シーザーは尋ねた。

「わざと髪を広げたでしょう? 顔を覆ったんですよ」桜は言った。

「まったくクレバーだな!」シーザーは賞賛の意として頷いた。

「ボス、論点絶対おかしいよ!? 問題は僕達三人が指名手配ってことだよ!? なにもしてないのに!」

「大したことではありません。日本支部の半数以上が指名手配ですから」源稚生は淡々と言った。「日本支部がどういう組織か、本部から出発前にレクチャーされなかったのですか?」

「どういう組織なの?」

「EVAに聞いてください。私よりも上手く説明してくれるでしょう」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?