『龍族Ⅲ 黒月の刻』「前編 氷海の玉座」第二章:ラストエンペラー

空虚な世界。彼の目の前には、古代神の如き氷の中の巨獣。二つの視線が、静かに交わされた。

氷櫃に秘められしは淡青の骨骸。古き佇まいのその威厳と荘厳さは、形容しえるものではない。我々の言葉にできるのは、それを「龍」と呼ぶことだけだ。

午前三時。ブラックスワン港はすっかり寝静まっていた。

サーチライトのビームが黒雲を円形に切り取り、どこか児戯的な模様を映し出すその下で、ひとつレーニンの銅像が立っている。その前には同じように立っている一人の男がいて、絶え間なく吹き付ける狂風は彼の毛皮のコートをうちそよがせている。

ボンダレフ少佐は暖かい客室で休むことはなく、むしろ指先も見えないほどの真夜中に風と雪に身を晒すことにいたく関心を示していた。このレーニン像は全高十メートルほど、元々は黒い大理石の土台の上に立っていて、前へと伸ばされたその腕は革命の道へ人々を導くかのようだ。しかし雪の厚さが二メートルを越えてしまえば大理石の土台は見えなくなり、その地を踏みしめる足までを雪が覆っている。

この銅像が置かれた場所はすこし奇妙である。ブラックスワン港の中心でも入口でもなく、港の奥まった場所にあるのだ。レーニン像は研究所から大学までいたるところで見られる置物だが、こんな奇妙な場所に背の高い銅像を建ててしまえば、かえってよく目立っているように見える。

「貴方はかつて、過去は忘れたと言った……それは裏切りだったんだ。今、貴方が作った国でさえも過去のものになる。将来、貴方の像を見る私のような人がいるかどうか……私には分からない……」ボンダレフはレーニンを見た。「だから、今はなくなってしまった方が良い」

起爆装置を押すと、短く鈍い爆発の後、雪の中の大理石の土台が吹き飛ばされ、レーニンの銅像は雪の中に斜めに沈んだ。残響は乏しく、歩む間もないうちに風に吹き飛ばされた。

ブラックスワン港の警戒は特段緩いわけではないが、問題となるのはこの極寒である。夜間に十分ほどでも出歩けば、すぐさま激しい凍傷に見舞われる。荒れ狂う吹雪で視界は五メートルにも満たない。兵士たちは敢えてそんな外へ出ようとは思わなかったから、ボンダレフの寒さに対する並外れた耐性を見逃しても無理はなかった。

ボンダレフは爆風の後、黒い鋳鉄の土台を一瞥してから、雪の穴を覗き込んだ。何百トンもの鋳鉄がレーニン像の土台として地中に埋められている。ボンダレフは雪の穴に飛び込んで、軍用の懐中電灯を付けると、鋳鉄製の土台の上に埋め込まれたようにぴったりと合った鉄扉を見つけた。赤い星と部隊番号が端に銘されている。ボンダレフは特殊部隊用のバックパックを下ろし、鉄扉の上下に変圧器の極を差し込んでみたが、計測器はぴくりとも動かない。鉄の扉は完全に電気を通している……つまり、扉の裏には電線や電子機器がまったくないということだ。

「やはり機械鍵か。面妖だな」ボンダレフは呟いた。

電子機器が無いことは、すなわち扉が安全ということではなく、より危険な罠が待ち構えていることを意味していた。おそらく使用されているのは古典的なもの、キーとダイヤル合わせを必要とするシリンダーロックだ。警報が鳴るわけではないが、その代わりに爆弾が仕込まれている。扉の中にはおそらく、何百年も劣化することがない精製火薬が数百キロほど詰まっている。この種の扉は皇帝陵墓にも使われているもので、準備と覚悟を怠った盗掘者を、墓と共に吹き飛ばすことができるようになっている。

ボンダレフはあらかじめ用意した複製鍵を取り出すと、深呼吸して手首を動かした。もしこの複製鍵が多少なりとも元鍵と違っていれば、レーニンの像と共に空へ飛んでいくことになるだろう。彼は扉のコードダイヤルを正確に回しながら、鍵を挿入した。この一連の動きは何千回も練習したのだ。夢の中では満点を付けられた動きだ。鍵が回り、コードダイヤルに「手ごたえ」があるように見えると、ボンダレフは鉄の扉を強く蹴り押した。扉は開かなかったが、ボンダレフも吹き飛ぶことはなかった。ただ、さびた扉の鉄枠がギシギシと音を立てるだけだ。

ボンダレフは驚きと同時に頭を掻き、マイクロトーチを取り出すと、扉の取手を炎で炙り始めた。数百キロの火薬が詰まった扉に火を向けるなど、油井の縁に座って葉巻を吸うよりも危険な行為だが、ボンダレフは無意識のうちに歌を口ずさんでいた。鍵穴からわずかな時計仕掛けのような音が鳴り、複雑な機械構造が回転し始め、十二本のボルトがゆっくりと沈んでいき、鉄の扉はガコンという音を立てて細隙をあらわにした。

ボンダレフは思い通りに事が進んだことで微笑んだ。解除手順は正しかったが、問題は潤滑剤の解凍だった。この伝統的な機械鍵の潤滑剤は牛の油だ。牛の油は歩哨が使う灯油と同じくらい凍りやすいのだ。

扉の隙間を冷たい空気が吹き抜けて出てきて、笛のような大きな音が立ちのぼった。ボンダレフが手でその温度を確かめてみると、否応なく肩がぶるりと震えてしまった。

「この風は地獄の底から吹いているとでも?……まさかな」彼はマカロフ拳銃を構えると、鉄の門の下の暗黒の空間に飛び込んでいった。

鉄の門の奥には真っ暗なトンネルが続き、四方全ての壁は堅固な凍土で形作られている。ボンダレフが銃底で叩いてみれば、火花が散るほどだ。ブラックスワン港は、何百万年ものあいだ決して溶けたことのない永久凍土層の上に存在しており、その土壌はコンクリートよりも硬い。ここにトンネルを掘るなど、たやすいことではなかっただろう。しかしトンネルは永久凍土層の奥深くまで続いており、懐中電灯を灯して見えるものは、一本の簡素な鉄のはしごだけが下へと延びているのみだ。

ボンダレフは上の壁に彫られた碑文を見つけた。

[1923年6月12日、到達]

彼がトンネルに沿って百メートル足らず進むと、

[1936年6月30日、到達]

と記された、新しい碑文を見つけた。

このトンネルの掘削の歴史は1923年にまで遡ることが出来るということだ。当時の技術力では、掘削機を百メートル進めるのに13年もかかったのだ。

ボンダレフは探索を続けた。トンネルはいかにも曲がりくねっており、無数に枝分かれしていた。しかしボンダレフの手には一枚の作業地図があり、それによって正しい道を選ぶことが出来た。ある分岐点は二股のつるのように入り組んでおり、二つの道をあわせれば驚くべき長さになる。東に数十メートル掘った後間違いに気づき、途中から戻って別の方向に掘ったようだ。時々岩盤に突き当たればバイパスを作らなければならず、そのためにまた数年を必要とする。当時は重機などなく、掘る人の道具はつるはしと鉄ノミ、あとは根気だった。こんな原始的道具に頼りながら彼らは年ごとに少しずつ進んでいき、そして凍った土壌の中に命を埋めていく。何を探して?

トンネルの壁が次第に滑らかになってきた。明らかに掘削方法が更新されている、つまり電動ダイヤモンドドリルに進化したのだ。ボンダレフは新しい碑文を見つけた。

[1951年9月19日、到達。第13警備隊歩兵師団、工兵隊]

第13警備隊歩兵師団とはモスクワ駐屯軍のエリートであり、その工兵隊も当然エリートだ。そんなエース部隊がモスクワからこんな人気のない場所に送られ、何十年も続く発掘計画に参加したというのか。

[1956年4月27日、到達。ヴィーフリ副司令官が犠牲に。第13警備隊歩兵師団、技術連隊]

この文の横には、ヴィーフリ副司令官の赤い五つ星の帽子とバッヂがあった。

[1956年5月9日、到達。この道は一体どこへいくのだろう。墓だろうか、地獄だろうか。ともかく、良いところでないことだけは確かだ]

[1961年4月13日、到達。神はわれわれを祝福してくださる、その扉が開かれないように。それは呪われているに違いないのだから]

技術者たちは明らかな危機が迫っているのを身に感じ、神を求めたのだろう。当時にこんな考えを持ったと党幹事長に知られれば、恐らく永遠に「汚点」として記録され、自己批判させられることになっただろう。

ボンダレフは、技術者たちの怖れを理解した。というのは、トンネルの壁の模様を見たからだった。何か規則性があるわけでもない、ヘビ、トカゲ、ネコ、アシカ、シロクマといった動物の骨の切断面が、凍った土壌にコントラストを植え付ける。今ではこんな寒い場所では見ることもない動物たちだ。こういった骨と永久凍土層はダイヤモンドドリルによって切り離され、技術者たちの目に映った。乾いた骨ではあったが、動物の生き生きとした息遣いを垣間見ることが出来る代物だった。大きな災害が突然起こったのだ。動物たちは逃げる場所もなく、痛みに泣き叫びながら、救いを求めて互いに牙を立て合ったのだろう。次第に骨の密度は高くなり、互いに入り交じりはじめていく。やがてボンダレフは、蛇の骨が熊の骨に巻き付いているのを見かけた。蛇の全長はおよそ二十メートルあり、その骨は琥珀のような鈍い黄金に輝いている。それが巻き付いている熊の骨はさらに恐ろしいもので、腰椎から二股に分かれている、双頭の獣だった。

技術者が戦慄に震えあがったのも無理はない。彼らはある「扉」へと続く不可思議な道を掘っていた。扉の向こうにはとんでもないものがあることを知っていてなお、組織的な力に圧されて道を拓かなければならなかったのだ。扉はまさにパンドラの箱のようだ。固く閉ざされているだろうが、もし世人の手に落ちるようなことがあれば、誰がそれを開ける好奇心を耐え忍ぶことが出来るだろうか?

ボンダレフは冷静だった。凍土の中の骨はすべてマイクロカメラで撮影していった。まるで、全て予想通りであるかのうようだ。

やがて彼は、作業地図に記されている「扉」にたどり着いた。

ボンダレフはバックパックから鉄箱を取り出した。中にはレーザー感知式の地雷がずらりと並んでいた。この諜報員用の地雷は太いペンのような形で、土に差し込むと肉眼では見えないレーザーを放射する。誰かがその光線を遮れば、すぐさま爆発する仕組みだ。ボンダレフはトンネルの壁の掘削跡に地雷を差し込んだ。単なる保険のつもりだった。

[1963年11月21日、我々は扉を開けた。ここで見たすべてを忘れ、すぐにモスクワに戻るべきだ。モスクワに戻れば、すべて元通りだ。書記同志は、この場所は再び閉鎖されると言っている。そうだ、もはやこの世は、神と悪魔の時代ではない。ソビエトの鉄の拳はそれら全てを粉砕するのだ!]

目の前の壁は凍土層ではなく、硬い花崗岩の岩盤である。この文言はその岩盤に刻まれており、その横には何百もの名前と軍事階級が記されている。記された若い兵士たちはみな、ここで冷たくなっていったに違いない。何十年もの月日をかけて、何百人もの犠牲をシベリアの氷と雪の中に積み重ねて、この困難な発掘作業は完遂された。にもかかわらずその到達点にあったものは、ただ黙って去り、全てを忘れてしまいたいようなものだったというのか。ボンダレフは碑文の横に立ち、手でVの字を作って自撮りを収めた。

扉は彼のすぐ近くにあった。厳密に言えば、扉というよりは「封印」のようだった。もともとは岩盤の亀裂だったが、誰かが大量の溶鉄で再び固めたのだろう。溶けた鉄の中には人の骨が見えていた。この亀裂を封じる時に溶鉄の中で犠牲になったのだろう。必死に溶鉄から逃げようとしているが、露出できたのは頭蓋骨の上半分だけだ。そしてその白い頭蓋骨の上に、誰かが聖なる言葉を書いた跡がある……。

[今日、私はここで神のしもべとして封印された。悪が正義を覆すことはない。この扉は、さばきの日まで開かれることはない]

そして署名が続いた。

[グリゴリー・エフィモヴィチ・ラスプーチン。魔法の杖はここにあった……]

ボンダレフは頭蓋骨を撫でた。

ロシア史上最も有名な聖人、異端者にして淫蕩な神秘主義者として知られているラスプーチン。ソビエト時代にはこの種の人はあまり公に言及されることはなかったから、一世紀も経てば人々には忘れられていく。

一般的なロシア農民として生まれ、驚くべき予言能力と神秘的な催眠術を示したラスプーチンは、その無教養にも関わらず人々から聖人との銘を受けた。その後、彼はロマノフ王朝一家の睦まじき友となった。予言の力によって皇太子の命を救っただけでなく、彼自身の死をも正確に言い当てた。1916年の終わりには、「1917年を待つことなく私は殺される」という突然の手紙を皇帝に出した。そして、自分が人民の手に掛かって死ねば皇帝の数年の命が約束され、貴族の手に掛かって死ねば王朝全体が二年も持たないだろう、とも記した。

実際には1916年12月29日にユスポフ王子がラスプーチンを殺害し、彼の予言は証明された。ユスポフ王子は彼を宴会に招き、劇毒青酸カリを混ぜたケーキ八切れと、同じく劇物入りマデイラワイン一本を仕込んだ。毒の量からすれば五人は殺せる量だったが、ラスプーチンは何の反応も示さなかった。やがてユスポフ王子は泥酔した彼の肺と心臓を拳銃で撃ち抜いたが、短い昏睡の後、ラスプーチンは再び目を醒ましてユスポフ王子に反撃し、園庭へと逃げ延び、そこで側近らの撃った弾の一発が頭を貫いた。死体として家に引きずり込まれた後も、彼は再び目を醒ました。ユスポフ王子が鉄槌で何度も頭を打ってようやく沈黙し、最終的にはモイカ川の氷の中に沈められたが、翌日の法医学解剖の結果、ラスプーチンは氷の下で八分間は生きていたことが分かった。ラスプーチンが貴族の手に掛かって死んだ後、皇帝一家は二年を経たずに赤軍の銃弾によって処刑された。

彼は空前絶後の淫蕩者として、全てのロシア貴族の少女と寝たともいわれている。その蒼い目で見られた少女たちは無意識のうちに服を脱ぐというし、関係したのが処女であればその体毛を集めていたらしく、1977年にレニングラード市の住居を解体したときには庭から無数の体毛が入った箱が見つかっている。結局この淫蕩さは彼の命も奪った……というのも、ユスポフ王子の宴会に行ったのも美しい王子夫人の尻を求めてのことだったというのだから。

……ソビエト技術者はラスプーチンの封印した「扉」を開けずに、岩壁に新しい扉をこしらえたようだ。ボンダレフはそちら側の扉らしい扉を開くために、あらかじめ準備しておいた更なる複製鍵を取り出した。レーニン像の下の扉と同じく、爆薬で満たされた扉に機械式の合わせ鍵が使われている。

……扉の体をしてはいるが、再び開かれることはあまり想定されていなかったようだ。扉の向こう側に現れた鉄製の階段は錆び切っていた。階段は岩盤の割れ目を通り抜け、古めかしい工業用エレベーターにつながっていた。

全てはボンダレフの手にある作業地図と一致していたが、そこまでだった。地図に記された最奥点はこの工業用エレベーターであり、後の通路は消えゆく点線で示されている。この地図を描いた者は、何がその下にあるのか知っていたのか。宝の洞窟か、それとも地獄の黄泉か?

もはや、賭けにも等しかった。ボンダレフがエレベーターに乗り込み電気ブレーキを引くとモーターが鳴り始め、エレベーターはゆっくりと降りていく。古めかしいが、壊れてはいない。スチールケーブルがシャフトを擦り、厭らしい音を立てた。

ボンダレフは懐中電灯を消し、赤外線暗視ゴーグルを着けた。KGBの訓練から、懐中電灯を持つ人間は簡単に射撃の的になることを彼は知っていた。

ようやくエレベーターが真っ暗闇の中で止まり、巨大な空間にエレベーターの折畳み扉の音が響いた。ボンダレフは驚愕し、巨大な洞窟の中に送られたことに気付いた。まさか永久凍土の下にこんな広大な空間があるとは……。ボンダレフはしかし深く考えず、暗闇から攻撃されることを避けるためにエレベーターからすぐに離れた。

その瞬間、ボンダレフは滑り転んだ。立ち上がろうとしても難しかった。滑らかな地面は鏡のような氷だったのだ。この巨大な地下空間はまるでアイススケートリンクのようだ。

「いやはや、ようこそ。もうすぐ新しいお客さんが来ると思っていた頃だ。今日という日を心待ちにしていたよ」

ボンダレフはその冷たい口調に眉をひそめた。KGBで学んだ戦闘技術は何の意味も持たなかった。すでに、誰かの銃口がボンダレフに向けられていた。相手はボンダレフがエレベーターから出た時に氷に足を滑らせると予期し、十メートルほど離れたところで伏し待っていたのだ。

「ずいぶん夜更かしですね、ヘルツォーク博士」とボンダレフは言った。

ほのかなワインとレッドカードのウォッカの匂いから、相手が誰かはすぐに分かった。

「お酒を好む人に悪い人はいないと思っている。だから私は君がとても好きだ。ウォッカのすばらしさを知っているからね」ヘルツォーク博士はマルコフ拳銃を下ろし、氷で出来たワイングラスをボンダレフに渡した。

淡い光が落ち始め、博士とボンダレフを覆った。氷のグラスは高級な水晶硝子のように透き通っていて、固い氷には泡が一つも見られない。外側には矢車菊の模様が彫られている。二つのグラスが軽くチリンという音を立てると、ワインは一口に飲み干された。

ボンダレフは氷の彫刻グラスを手で弄んだ。「これはすばらしい。氷に包まれた酒とは。氷河に抱かれた美しい女性のようだ。……ただ、手が凍ってくっついてしまうのが難だが」「たいていの人は、その氷のグラスで飲む時には皮の手袋をつけるものだよ。少佐のような寒さに強い人はまれだ。……氷はマイナス三十度で形成され、その温度に保たれる。これは世界一温かいワインに合うように作られた、世界一冷たいワイングラスだよ」博士は言った。とはいえ、彼もまたグラスを素手で持っており、細い手はこの極寒の中でも震えが見られなかった。

博士は瀟洒な黒の礼服に赤薔薇の蝶ネクタイをつけ、白衣を着ていた。その手のマルコフ拳銃は、ボンダレフに向けられている。

「殺意を持っているようには見えませんが、また銃を向けるのはなぜですか?」ボンダレフは言った。

「どうかな。君がどこから来たかによって、私の態度は変わる。今日の客人はホストかもしれないから礼装をしてきたが、なろうと思えば死刑執行人にもなれる」博士はボンダレフをじっと見た。「君は誰だ、どこから来た?」

「モスクワのボンダレフ、KGB少佐、これは真実です。貴方に言っていないのは、私の曾祖母の名前です。――アナスタシア・ニコラエフ・ロマノワ」ブードゥー魔術師が禁忌の呪いを口にするかのように、ボンダレフはゆっくりと、引き延ばしながら、その名前を言った。

博士は驚いた。「ロマノフ王朝、最後の王女か?」

まさしく、アナスタシアはロマノフ王朝最後の王女だ。ロマノフ王朝は1917年の十月革命によって打倒されるまで、ロシアを統治する最後の王朝だった。1918年、最後の皇帝ニコラス2世とその家族全員が赤軍によってひそかに処刑された。アナスタシアはニコラス2世の末娘だ。若かったものの、「大公公爵」という称号を持ち、当時のヨーロッパの他の王室の王女よりも名誉を持っていた。王女がお辞儀をすれば、誰もが「王女殿下」と称してお辞儀を返さなければならない。噂によれば、彼女だけが赤軍の処刑を免れたという。彼女の名前アナスタシアは「復活」の意味を持っている。

「皇帝の子孫が生きている。そうなれば、アナスタシアが『最後の』王女とはいえないでしょう」ボンダレフは微笑んだ。

「それを、どうやって証明するのだ?」と博士は尋ねた。

「トンネルの最奥でラスプーチンの署名を見た。奉献されていた異端者がここにいるのは、彼がこの洞窟の発見者だったということだ」

「そうだ」博士は言った。「この洞窟は彼の遺産だ」

「そして、ラスプーチンが王室の賓客で、アナスタシア王女の顔見知りであることはご存じですね?私はラスプーチンの秘密を知っています。これがロマノフ王朝最後の子孫としての私の証拠です」ボンダレフは誇らしげに頭を上げた。

「それで、ラスプーチンが王女に明らかにした秘密とは?」

ボンダレフは静かに微笑んだ。「貴方は私が知っていることを知らないでしょう。そしてもちろん、私の知らないことを貴方は知っている。お互いに情報を交換し合いましょう。そうすれば私たちは協力的に対話できる」

「ならば、君からだ」医者は銃口を上げた。

「話は私の曾祖母の脱出劇から始めましょう。赤軍の銃弾は心臓を貫き、死体は廃坑のシャフトに投げ込まれましたが、彼女は三日後に目覚めたのです。傷が魔法のように癒えていたのを見た時、彼女はかつてラスプーチンに言われたことを思い出したのです。神に選ばれし者には、世界の秘密を共有しなければならない、と。アナスタシアはラスプーチンと同じように、超常の力を持っていたのです。ラスプーチンは地獄へ行きましたが、彼女は後に赤軍の将校と結婚しました。時代を考えれば、もっとも確実で安全な生き方だったでしょう。私の曽祖父はのちに軍のトップの一人になり、曾祖母をその正体ごと守り通しました。それでも曾祖母は何度も夢の中で『赤い軍隊が銃をもって迫ってくる!』と叫んだそうです」

「感動的な愛だね」博士は軽薄に言った。

「曾祖母は過去のアイデンティティを全て放棄することを決めたので、ロマノフ王朝のことは殆ど話しませんでした。しかし曽祖父にはあることを伝えたそうです。聖ラスプーチンが言うには、シベリアの北に神の遺物があると。それを基に曽祖父は、氷の海のほとりに神が命を与えた『奇蹟』の洞窟を見つけたが、世に示すことはなかった。神の奇跡は悪魔の揺篭に堕ちていて、封じられた堕天使は神の奇跡ごと溶鉄で塞がれていた。我々の家系はその洞窟が再び開けられることがないよう、注意を払ってきました。もしそれが開かれれば世界は終わりだとも、私まで代々言い伝えられてきた」

「君たちは、我々が『奇蹟』を適切に保存しているかどうかを確認しに来たのかね?」

「いいえ。私の祖父母は敬虔な正教徒ですが、私自身は違います。私はただ好奇心を満たしたい、それだけです。この秘密を聞いた時から、私は『奇蹟』を見つけたいと思ってきました。貴方が『奇蹟』を見つけたのなら、私にも是非見せてほしいものです。……少し前に古いアーカイブから作業地図を見つけました」ボンダレフは巻かれた地図を取り出し、博士に向かって氷の上を滑らせた。「永久凍土層の奥へ続くエレベーターを示しています」

医者は地図を一瞥した。「これはオリジナルではないね。誰かが記憶を頼りに描いたものだ」

「それは狂人が描いたものです。彼はかつて警備隊歩兵第13師団の技術大隊に所属しており、発掘作業に参加するよう命じられていました。しかしその後彼は薬物で洗脳され、精神病院に通うようになりました。彼が覚えているのは、シベリアの北海岸で大規模なプロジェクトに従事していたことで、それはトンネルを掘ることでした。私は秘密解明への突破口を見つけたとも思いましたが、関して調査を進めるにつれ、ますます不思議は深まるばかり。確かに何年か前に軍はシベリア北部におり、辛うじて船で移動できる場所に港が建設されていました。詳細は全くなく、座標も消されている。しかし港の地下で技術者たちが固く凍った地面を掘り、長い洞窟を開通させたということは確か。私は結局、自身のこの目で見ることにしたのです。KGBの役員としてこの不可思議な港を調査する要件を取り付け、『欽差大臣』としての役割を得ました。案の定、トンネルの最奥にはラスプーチンがいました。子供の頃から見る夢のような場所です」ボンダレフは辺りを見回した。「もっとも、子供ほど無邪気で居て良い場所ではなさそうですが」

「君は気付いたかね?ラスプーチンが署名した扉に近づくほど、永久凍土の中の骨が密度を増していくのを。ラスプーチンは、この洞窟は悪魔を繁殖させると言ったらしいが、おそらくそれがここの全てだ。しかし今は洞窟の不思議な力は消え、眠りについている……」

「まさか。貴方は無価値な場所で何年も労せる人じゃあない」

「この洞窟に本当に価値があるなら、私は今すぐ君を撃ち殺さなければならない。ラスプーチンの秘密と共に」

「まぁ、待ってくださいよ、博士。このプレゼントを見ずに私を撃てば、貴方は一生後悔する」ボンダレフは服から封筒を取り出し、氷に滑らせて博士へ届けた。反抗する気は全くない、と付け加えて。

博士が封を開けると、スイス国立銀行発行の二億ドルの小切手が現れた。

「これは、なんとも大胆な額だね。これで私から何を買いたいのかね?」博士は尋ねた。

「代金ではありません……プレゼントと言った通りです」ボンダレフは微笑んだ。「このプレゼントは貴方の役に立つでしょう。研究を何十年も続けるのにあたって、貴方は今までも巨額の国家資金を消費してきた。研究が日の目を見ることもなく、ソビエト連邦の崩壊に巻き込まれるようでは貴方も不服でしょう。研究を続けるための資金源がなくなれば、もはや誰も貴方の助けにはならない」

「私の研究継続には、思ったよりも弊害があるようだね」博士は言った。

「そこで我が一族と手を組まないか、という提案なのです。我々は貴方の疎い政治・技術・戦争を知っています。この洞窟の秘密が利益をもたらす限り、その秘匿に投資し続ける用意が我々にはあります。貴方のプロジェクトは引き続きサポートされ、利益を喪うこともない。……これが私の知る事、私の望む事の全てです。これ以上聞きたいのなら、私の死体に聞くといいでしょう」

「君はとても良い同志だ。この二億ドルの小切手越しに君を撃つとは考えないかね?」

「二億ドルを拒否できる人間は、そうそういないでしょう」ボンダレフは笑った。「それに、私を殺すのは最善ではありません。私が無事にモスクワに戻らなければ、一族はブラックスワン港の今知り得ている情報すべてを公開する用意があります」

「十枚だ」博士はボンダレフに小切手を返した。

ボンダレフは呆気にとられた。「……何?」

「君の一族が払うべき金額は、この十倍だ。プロジェクトの完遂には、あと三年の時間と二十億ドルの現金が必要だ。それだけ払われれば、我々は世界の全てを手に入れることが出来る」

「流石に、そんな額は……。普通に生活することも難しくなってしまいます」

博士は表情をピクリとも変えず、冷淡に微笑んだ。「君は本当にこの洞窟の秘密を知らないようだね。二十億ドルですら微塵にも満たない、値もつかない価値がここにはあるのだよ。その二十億ドルの出費は、必ず君の一族の誇りになる」

「この時代、武器、情報、愛、身体、そして魂さえ値段で量れるというのは、貴方も承知のはず。それ以上のものとは?」

「ならば――神に値段は付けられるのかね?」博士は不敵に言った。

その時である。頭上の何百ものスポットライトが同時に照らされ、結晶のステージのように氷の表面を照らした。ボンダレフは突然の眩しさに刺され、目を開くことができなかった。

「目を開けなさい」博士の声は、青銅の鐘のように鳴り響いた。「この洞窟の秘密、堕天使、そして神々の真実は……君の足元にある!」

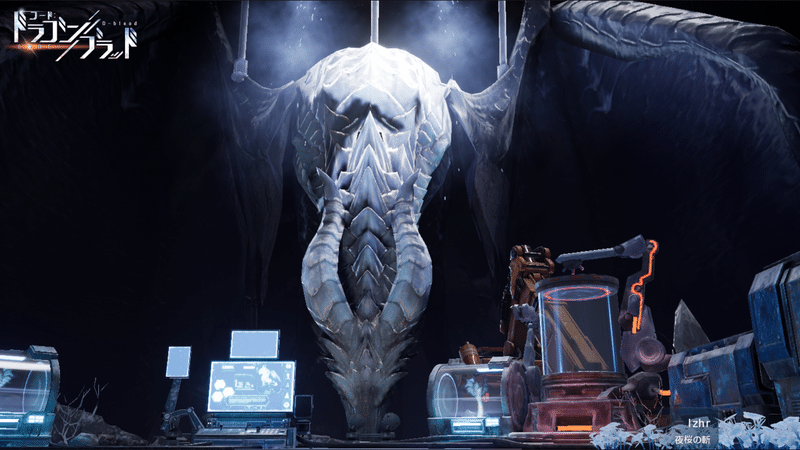

ボンダレフはゆっくりと頭を下げた。足元の巨大な氷は透明に澄んでいて、洞窟の底まで直接見通すことが出来た。まるで宙空に立っているような感触すら覚える。空虚な世界。彼の目の前には、古代神の如き氷の中の巨獣。二つの視線が、静かに交わされた。

ボンダレフは震えた。「――神だと!?」

氷櫃に秘められしは淡青の骨骸。古き佇まいのその威厳と荘厳さは、形容しえるものではない。人の言葉にできるのは、それを「龍」と呼ぶことだけだった。

文明の神話には、龍の影がある。神話はこの謎の生物を説明しようとあらゆる言葉を尽くすが、正確な描写は定まっていない。巨大な爬虫類として描かれることもあれば、翼を持った雄牛、手足の生えた大蛇ともされる。そういったイメージ通りではなくとも、ボンダレフはそれが龍……本物の龍であると確信できた。剛健さと嘆美さを兼ね備えた、神が細部にまで手を凝らしたとも思える姿。

骨の長さはおよそ六十メートル、細長い尾の骨を除いても三十メートルは超えるだろう。長い尾と後背部は骨が露出し腐敗しているが、頭部を含めた前部は生きていた頃のままのようだった。がっしりとした全身を覆う鱗片、背中に沿って生えた褐色の棘、顔には鋭い骨が無数に突き出ている。淡い色を湛えた目は見開かれ、眼球の表面には白い大理石のような光沢が映っている。ボンダレフは龍にじっと見つめられているような錯覚を覚えた。

確かに、死んでいる。にもかかわらず、小さな人類の前ではまさしく皇帝のような威厳を保ったままだった。

「美しいだろう」博士はそっと言った。

ボンダレフはひとつ深呼吸をして答えた。「ええ。あまりにも」

「技術者たちがラスプーチンの封じた洞窟を開いた時に見たのは、堕天使ではなく、この偉大な生物とその真実だ。神話の時代、彼らは人間と共存していた……その時人間は神と呼ばれ、時に悪魔と呼ばれた」博士は言った。「堕天使とは、ラスプーチンが龍を示唆する時に使う隠語なのだ。聖書でいわれる堕天使とは、まさしく龍のことを表している。ヨハネ黙示録によれば、堕天使ルシファーは天国から飛び立つと、天の星の三分の一を掃き寄せて、赤い龍の軍団……堕天使の軍団に変えて地上に投げつけた。天地の境界を超えて地上へ墜ちるまで、七日と七晩かかった」

「ラスプーチンの目には、確かにこれが堕天使に映ったのでしょう。彼は聖職者で、曲がりなりにも教義を信じている」

「しかし、龍と神にはなんの関係もないのだ。龍は古代の知的生命体であり、人間よりも先に世界を支配していた」

「人間は地上で唯一の知的生命体ではないのですか?」

「そう、そうなのだ。現在の生物学では、世界中の全ての種は同じ先祖から進化してきたと考えられている。大きな木が無数の枝を生み出したようにね。これを生物科学として表した系統樹には三つの主要な『ドメイン』がある。つまり、細菌、古細菌、真核生物。既知のすべての種はこの三つのドメインのいずれかに属している。ただ、龍だけが違う。この三つのドメインを超越しているのだ」

「つまり、進化の系統樹には四つ目のドメインがあると」ボンダレフは尋ねた。

「そうだ。地球の歴史には、不可思議な進化を遂げたものがいる。第四のドメインに連なった生物は、最高の知的種族に育ちあがったのだ。人類を超え、かつて世界を支配した種に」

「なるほど、このプロジェクトが『δ』と言われていた理由が分かりましたよ。δはギリシャ文字の四番目、つまり第四のドメインのことを暗示している」

「察しがいいな。第四のドメイン――龍族だ。このドメインの生物は絶滅してはいない。まだ世界のどこかに、生きている龍がいるに違いない」

「どうしてそう思うのですか」ボンダレフは驚いてみせた。「まだ世界に生きた龍がいるとするなら、何故人間が何千年もの間生きた龍を見たことが無いのですか?これ以外には化石すら見つかっていないというのに」

「化石?いいや、ラスプーチンがここにたどり着いた時、それはまだ生きていたのだ!」博士は龍の背中に当たる厚い氷層を指差した。「背骨の中心、黒い物を見たまえ」

ボンダレフは博士の言うとおりにした。よくよく見なければ判らなかったが、黒い棒のようなものが龍の背骨の棘に混じって刺さっている。ボンダレフはしばらくして、それが昔の軍隊で使われていた銃剣であることに気が付いた。開発されて間もない初期のライフルは発射速度が遅く近接武器で補う必要があった為、銃に短剣が柄ごと取り付けられており、必要に応じて外して扱うことが出来た。

「英国製のリー長銃に使われた銃剣か?それにしては珍しい作りだ。隕石で出来てきているのか」

「リー長銃はわずか百年前のものだが、それに殺されているとなれば、この龍が百年以上前に死んだとは考えにくいだろう?まあ、それ以上に正確な情報もあるのだがね……。ここは元々、移動民族ツィガーン人の集団が発見したものなのだ。1909年、北極海で悪魔を見たと、モスクワの大家長[1]に報告がされたそうだ」博士は説明を続けた。「1908年の冬、ロマノフ王朝はロシア全体を統治していた。君の曾祖母は、ヨーロッパ全体で称えられる皇女殿下でもあったね。その栄華の裏側で、ツィガーン人たちは厳しい冬の中、原始的な方法で釣りをしていたのだ。氷に穴をあけ、魚が空気を吸おうとやってくると、木の樽を使って掬い上げる。氷海では有用なやり方だったが、ある日から魚がぱったりといなくなってしまった。ツィガーン人の老人たちによればただ魚が消えただけではなく、その原因である巨大な捕食者が海域を彷徨い、氷を噴き上げながら人を襲ってくるという。それでもツィガーン人たちにとっては魚釣りは食い扶持だったから、海を離れようとはしなかった。……しばらくして、太陽が沈んだ時、氷壁が崩れ、海水がそこここから吹き出始めると、巨大な頭が氷の奥から現れた。耳が潰れるような轟音の中で、人々は無力だった。近くにいた者は神経をやられ、生き残った者も廃人と化した。離れていて助かった人に説明によれば、それは太い首と巨大な頭、顔は鉄でおおわれているように鈍く、まさしく悪魔の風貌だったそうだ。まばゆい黄金の炎が、その目の奥で燃え盛っていたともいっている」

[原注1]ロシアにおける最大の宗教勢力は東方正教会であり、これはカトリック、プロテスタントに続く今日のキリスト教の三大教派の一つである。正教会は「家父長制」構造を伝統的に受け継いでおり、世界中で説教している教会は「牧会」と呼ばれ、家父長は司牧区の長である。いわばカトリックにおける大司教のようなものである。

ボンダレフは龍の顔をしげしげと見つめた。その凹凸のある顔は鉄の如き黒色で、本当に鉄で出来ているようにも見える。

「ツィガーン人たちは混乱のさなか、神に祈った。巨大生物はすぐに姿を消した。悪は去り、気配だけを残響させた空気だけが漂っていた。信心深い祈りの力によって悪魔は退けられたのだと人々は信じた。しかし彼らが氷の上を歩けば、巨大な影が足元を泳いているのを見て取ることができた。異常に熱い赤い血が沸き上がり、固い氷層をも融解させていた……龍は、彼らが見たときには既に致命傷を負っていたのだ。氷の断裂から滲み出るその血に触れてみた者もいた……彼らの身体は後に奇異な運命をたどることになる。頭蓋骨が変形したり、皮膚が鱗片のように硬化したり……ある男は、肩から第二の頭が生え始めた」

ボンダレフは、あのトンネルの壁の中で見た双頭の熊を思い出した。

「ツィガーン人たちは、あれが悪魔なのだという確信を得た。悪魔の血が人間を変えてしまったのだと。やがて家父長に報告に報告し神の力の助けを得るため、一人の若者がモスクワに旅立った。だが、同族以外の証人がいないことを理由に、家父長はそれが悪魔であるとは認めなかった。……その時、ツィガーン人たちに手を伸ばしたのがラスプーチンだ。まあ、慈善行為や宗教的要請ではなく、ただ名をあげようとしただけのようだがね。ラスプーチンはやがて北シベリアで悪魔を屈服させたと称し、己こそ神が人類に遣わした救世主であり予言者であることを実際に示した、と触れ回ったのだ。もちろん、誰もが懐疑的だった。どうせ珍しいクジラか何かだろうとね」

「まさか、単なる宗教儀式ではないでしょう」

「もちろんそうだ、クジラでは説明できないことがある。すなわち、血にさらされた人々が変異しているということだ。次の夏、ラスプーチンは『悪魔』に対処するための数人の司祭と実験に使う複数の動物を連れ、犬ぞりでここにやってきた。彼らが見たのは岸壁にぽっかりとあいた巨大な穴だ。ほとんどは海面の下に隠され、干潮時にのみわずかに顔を出していただけだったが、永久凍土層を貫く穴のその大きさを見れば、一目でクジラ以上の何かが開けたのだろうと分かるものだったそうだ。一団はたいそう驚いたが、手際は早かった。数か月もすれば冬が来て、氷海がその穴の全てを白銀の中に永久に消し去ってしまうからね。そうなるまえに、ラスプーチンはとにかく策を尽くしてその洞窟へ潜り込むことにした。猟犬を使って大まかな位置を探り、洞窟を開けた時に入ったであろう地上に入ったひび割れを通じ、岩壁の下、さらに下まで潜り込んで、ついに彼は龍の傍までたどり着いた。龍は岩層内部の窪みを巣として使っていた。潜り込んだ後、自ら水路は塞いだが、ラスプーチンが突入したような小さな岩壁の亀裂には注意を払わなかったのだろう。……これぞ、人類と龍の歴史的邂逅のひとつだ。ラスプーチン達は龍族と世界の真実を知ったのだ。衝撃を受けた一団は誰もがその洞窟を閉じて去ることを望んだが、ラスプーチンだけは違った。これは人類史上最大の謎を解き明かす、神の与えた機会なのだと、これぞ奇蹟なのだと叫んだ。神の被造物たる堕天使は調べ尽くして家父長に報告せねばならないし、科学者のために古代種の貴重な研究報告を残さなければならない、と皆を奮い立たせた」

「素晴らしい熱意だ。淫蕩者とは思えない」ボンダレフは言った。

「つまるところ、歴史的名誉の見込みの下で、悪魔審問は龍のフィールドワークになったのだ。龍への恐怖は神への献身と科学者的忍耐によって抑え込まれたが、それでも鱗や骨を収集するだけの勇気は彼らにはなかった。当時は背骨の――どうやらそれもまた超常の力を宿していたらしい――銃剣を境界として、上半分はそのまま、下半分は骨を残して腐り落ちていた。だが、ラスプーチンは死体の一部を集めて満足する男ではなかった。実験として、龍の血を動物に注入したのだ。彼には錬金術の多少の知識があって、龍の血こそが言い伝えの『賢者の石』だと踏んだのだ。『賢者の石』によって、人間は悪魔になったり、不老不死になったりもする――」

「つまり、私が見た変異生物の痕は動物実験の産物だと?」

「そういうことだ。彼の科学的精神は災厄を生み出したのだ。生物変異は彼の想像以上に深刻だった。ホッキョクグマの背骨は二股に裂けて双頭になり、より強靭な、巨大な身体に変化した。猫は豹のような牙を生やし、肋骨が異常生長して胸から突き出した。さらに気味が悪いのは、異種交配だ。ヘビとホッキョクグマのセックスを見たことはあるかね?」

「訳が分からない。気味が悪い。考えたくもない」ボンダレフは吐き捨てた。

「だが、現実には向き合わなければならない」博士は一枚の紙をボンダレフに手渡した。「ラスプーチン派遣団の画伯に感謝したまえ」

ボンダレフは嫌な予感を覚えながらちらりと見て、一瞬にして吐き気を催した。恐らくラスプーチンの一団の誰かが観察記録として書いたのだろうスケッチの横に、簡単な説明が記されていた。描かれているのはクマと交尾する巨大なヘビだった。スケッチではあるが、筆遣いは匠の品というにふさわしく、激しい臨場感と共に血まみれの状況を再現している。痛みにもがく双頭のホッキョクグマ、それに巻き付く巨大なヘビ。ホッキョクグマの腹に尾を深々と突き刺したヘビは、同時に巨大な口でクマの片頭を丸のみにしようとしている。同時に熊はもう一つの頭でヘビを噛みちぎろうと食いついている。

「オスのヘビは交尾する為に、メスのクマの子宮を直接引き裂いたのさ」博士は言った。

「吐きたくなるほどおぞましい。こんなことが現実にあるとは」ボンダレフは顔を歪めながら言った。

「派遣隊は実験を終わらせようとしたが、遅すぎた。変異生物は種差などお構いなしに交尾を繰り返し、凄まじい数の子孫を生み出した。やがて洞窟は、より強くより活発な子孫に埋め尽くされた、エイリアンの繁殖場と化してしまった。ラスプーチンはそこでようやく、洞窟を閉じることに決めたのだ。そうしなければ生物災害……バイオハザードが起こるのは時間の問題だろうと考え、岩壁の隙間を溶鉄で埋めようとしたのだ。……しかし、変異生物たちもだまって封じられるわけではなかった。絶滅の危機を自覚した彼らは、知能を発達させはじめていたのだ。百数匹の変異生物が龍の巣から脱走し、ラスプーチンは遂に、退去を待たずして巣を封じることにした。中の『悪魔』を諫めるための司祭たちは、生贄として溶鉄の中に混ぜられた。他の仲間たちには偽の地上までの地図を配り、彼だけが本物の地図を抱えて静かに洞窟を去った。やがて海水で洞窟は満たされ、間もなくやってきた冬のうちに氷結し、崩壊した。ラスプーチンだけが、龍の巣からモスクワに還ってきた。その後半世紀もこの秘密を隠し通したと考えると、彼は本当に君の曾祖母を『神に選ばれた者』だと信じていたようだね」

「奴が曾祖母をどう思っていたかは、私にとってはどうでもいい。手出ししていたというなら別だが」ボンダレフは呆れて言った。

「それから数十年の間、この神話的生物は北シベリアの永久凍土の中で凍り付いていた。赤軍のゴリツィン将軍が偶然にもラスプーチンの記録を手に入れるまで、誰もその遺産を探すことはなかった。ラスプーチンの使ったルートは崩壊していたから、ゴリツィンは人の手で龍の巣まで掘り進むことになった。数十年かけて、彼らはまず変異生物の骨を見つけ、ラスプーチンが封じた岩壁を見つけ、そして龍を見つけたのだ」

「ゴリツィン家……それが貴方のバックボーンですか。なるほど、高級技術士官を多く輩出し赤軍の兵器開発を一手に担う一族……。貴方を支えるための国家資金を確保するのも簡単だったでしょう」ボンダレフは言った。

「ああ、ゴリツィン提督は去年の初めに亡くなったそうだ。それ以来私の支持者はいない……ソビエト連邦が崩壊しなくとも、私が金銭的支援を受け続けられるかどうかは分からなかったよ」

「どうやら私はちょうどいいタイミングで来たようですね。我々には舞台裏で支持者を失った貴方を助ける用意がある」

「ゴリツィン提督が生きていれば、こうも君を深入りさせる必要もなかった。私はずっと前に引鉄を引いていたよ。……もっとも、そうしなかった理由は他にもある。昼間の会話で、君はとても良いことを言った」

「え?」

「価値ある人間はいつの時代も尊敬される」博士はゆっくりと言った。「これこそ真実だ。臆病者は……時代に縛られる。ひと握りの天才だけが、時代を造ることが出来るのだ」

ボンダレフは手に持っていた氷のグラスを掲げた。「真実に乾杯。……この龍は、死んでいるのですか?」

「残念ながら、我々が見つけていた時には既に死んでいた。変異生物たちに噛みちぎられてね。……ラスプーチンが龍の巣を封じた後、のこった変異生物は互いを食らい合った。龍の血が、彼らの自己保存の生物的本能に火を付けたのだ。狂い果て、目に映るものすべてを攻撃し、ついには眠り続ける龍をも標的となった。変異生物たちは龍の骨にこびりついた肉片を喰らって生き永らえようとした」

「美味しいとは思えませんが」ボンダレフは言った。

「食べてみなければそれは分からない……だが、龍の筋組織は毒素に満ちている。腐った龍の肉を喰らった変異生物は、一匹残らず毒死したようだ。我々がここに足を踏み入れて最初に見たのは、それらの死体だったのだ。変異生物たちは龍の心臓までを喰らい、手の届かない上半身だけが残された」

「龍が目覚めることはなかったのですか?」

「それだけ傷が深かったのだろう。結局、二度と目覚めることもなく死んだ」

「……では、貴方の研究について話しましょう。素晴らしき古代種は見つかった、しかしこれでどうやって稼ぐのですか?論文数本を出したところで、二十億ドルが取り返せるとは思えません」ボンダレフは言った。

「KGBには、私の正しい人事記録はなかったようだね」博士は笑った。「私の研究の方向性が分かっていない」

「そうですね。KGBの担当者もこれ以上の事は知らないでしょう」ボンダレフは自身の下手を認めた。

「まあ無理はない話だ。私はソビエト連邦で数少ない、『管理』の行き届いていない科学者だからね。戦争犯罪者として法廷に送られるはずが、遺伝子工学を研究させられた。そう、私はナチで世界最大の遺伝子データバンクを構築した。ヒトラーの民族主義の影響から、ドイツの学会全体がアーリア人こそ世界最高の人種だと証明するのに躍起になっていた時にね。アーリア人の子供はより速く、より高く、より賢く跳べるのだと。だが真実は違った。盟国たる日本から送られた様々な遺伝子サンプルからも、アーリア人の遺伝子が大して優れていることなどは認められなかった。……だが、そんなどうでもいいことよりも、私はもっとすばらしいことが分かったのだ――人間にはごくまれに、神秘的な『完全遺伝子』の『断片』を持っている者がいる!この遺伝子は『人間』の遺伝子としての役割は持たないが、個人差に応じて、すばらしい身体能力に代表される数々の超常能力を人間に与えてくれる。君の偉大な祖父母が死から蘇ったように。私が『完全遺伝子』の『断片』、と言ったのは、この遺伝子が『完全生物』に由来するからだ」

「――龍族」

「そうだ。『完全な生物』が龍族のことだと私が知ったのは、世界大戦後にゴリツィン家が私をブラックスワン港の主任研究員に選んでからだ。この巨大な骨格を見た時、私は自分自身の生涯の意味、そして人生の究極の目的を悟ったのだ。この『完全生物』は、人類すべての運命を変えることが出来る!その遺伝子とクローン技術を合わせれば、我々は新しい人類を――時代を造り出せるのだ!」

「この骸から『完全遺伝子』が採取できたと?」

「残念なことに、龍の骨からは生きた遺伝子を採取することはできなかった。第四のドメインの生物の死は、人間のそれと全く異なっていた。龍が死ぬとき、遺伝情報を保持する全ての細胞が死滅するのだ。生命は尽き果て、脳から末端神経までが完全に死んでいる。だが……『完全遺伝子』が『完全生物』から採取されなければならない、という道理もないのだよ!――さあ連れて来たまえ。アンドン!」

博士が黒い拍子木を取り出して叩くと、暗黒の岩陰から扉が開かれ、無表情な一人の軍人が車椅子を押して現れた。車椅子に座らされているのは、一人の無表情な少年。ボンダレフは彼を中庭で見かけたのを思い出した。ブロンドの髪、ほっそりとした身体、そして大きな瞳孔が特徴的だった。少年は車椅子にぐったりともたれかかり、緩慢な表情をたたえていた。ボンダレフは彼が生死の境界を股にかけているように感じ取れて、思わず後ずさった。

「龍以外に完全遺伝子が最も豊富な存在――それは人体なのだ」博士は囁くように言った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?