『龍族Ⅲ 黒月の刻』「前編 氷海の玉座」第五章:灼熱のクリスマス・イブ

拘束着で育った少年が社交ダンスの達人などとは誰も思わない。しかし彼はジターバグ、ワルツ、タンゴまで、あらゆるダンスを完璧にこなした。レナータはダンスを習ったことがなかったけれども、零号の目を見て、彼の腕の導きに従ってステップを踏む事ができた。零号ははまるで魔術師のようで、レナータは魔術師と踊る白鳥だった。

クリスマスの日が近づき、雪は建物の扉も開けない程に厚く積もっていたが、ブラックスワン港はどんどん暖かくなっていて、室温は異例の28℃に達していた。クリスマスが近づくのに伴って博士がボイラー室に2トンの燃料を追加したのは、部屋で女の子たちがきれいなドレスを着て踊れるようにするためだ。

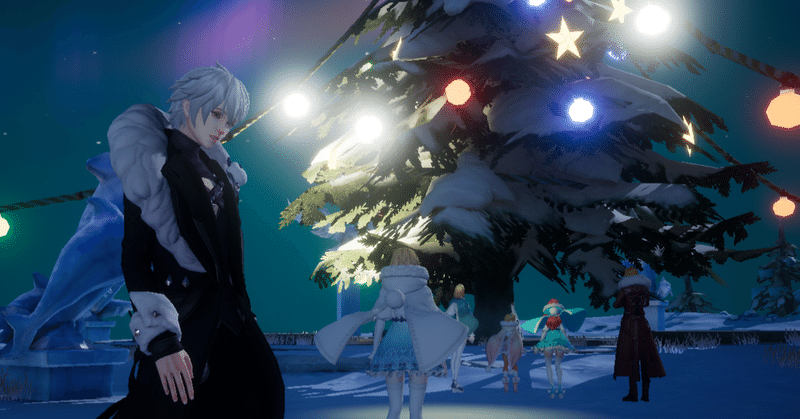

ブラックスワン港では党員を除けば全員が正教派のキリスト教徒で、毎年クリスマスには男女が歌ったり踊ったりするにぎやかなパーティが開かれる。博士が子供達にプレゼントでいっぱいのクリスマスツリーを披露すると、子供達は真新しい服に身を包む。ブラックスワン港の子供達はクリスマスの頃にだけ、お祝いの服と耳当て付き革帽子を着てポップコーンやアイスクリームを食べる、本の中の幸福なモスクワ市民のようになることができる。

博士は放送をつなぎ、モスクワから来たボンダレフ氏がブラックスワン港の冬の物資を手配してくれたことを発表した。物資不足の心配がなくなれば節約する必要もなくなり、博士は酒と煙草を兵士達へ、香水とストッキングを看護師へ配り、牛肉はジャガイモと一緒にローストして毎日惜しみなく夕食に振る舞った。看護師たちは色紙を花の形に切って廊下の壁に貼り、巨大なクリスマスツリーを色付きの電灯でライトアップしてレーニン肖像画のある金色のホールに飾った。木の頂点と屋根はぴったり丁度いい高さに収まり、子供達は這って木の下に隠れたりもした。

「ボンダレフ少佐が俺たちをモスクワのハイスクールに入れてくれるって、聞いてない?」セルゲイは食事中に小声で訊いた。

「そんなのどこで聞いたの?」ヤコフはスプーンを運ぶ手を止めた。

「主任看護師のオバ……が、ハイスクールの教育課程が教えられる教師はここにはいないって看護師に言ってたのを聞いたんだ。俺たちはモスクワのハイスクールに行くんだよ」

「僕の質問わかってる?」

「本当だよ、オバさんが言ってたんだ。ハイスクールに行ける年齢の子供は俺とお前、コルキナとアンドンだって、はっきり言ったんだ」セルゲイは言った。「つまり、最初の上京メンバーは四人なんだ」

「四人全員同じ学校だったらいいんだけどな」ヤコフは遠くに座っているコルキナをこっそり見た。「偉大なモスクワのハイスクールだなんて夢みたいなんだけど、離れ離れになるのは……」

「要するに、コルキナと一緒の学校に通えたらサイコーってことだろ?お前にとってはさ」セルゲイはニタつきながら言った。

「そんなこと言ってないよ。それはセルゲイが思ってることだろ……僕たちはただの親友で、一緒に学校に通えるならいいなって思っただけで……」ヤコフの顔は少し赤らんだ。

「まあ、それはそれとして、俺はお前とコルキナを取り合うつもりはないから安心しな。俺じゃコルキナに背丈でも勝てないからな~」セルゲイはつぶやいた。「まあ、モスクワのハイスクールには他にもいっぱい可愛い女子がいるからな? 俺はいろんな女の子と恋をするさ。そうそう、色んな女の子がいるってことは、色んな男の子もいるってことだよ。いったいどれだけの男の子が、そう、君よりカッコいい男の子が何人コルキナを追っかけるだろうねぇ、ヤコフくん!」

「僕はコルキナがどうとかなんて言ってないよ!僕たちはみんな親友だって言っただけじゃないか!」ヤコフか口調を荒げて言ったが、その言葉を真に受け止める人はだれもいなかった。

「俺は……モスクワに行きたくねぇ。俺の家族はモスクワ市民じゃないんだ。もっと遠いところなんだ」アンドンはうつむいて言った。

「馬鹿言うなよ。学校、しかも偉大なモスクワに行ける機会なんだぞ?」セルゲイは言った。「モスクワには世界のどんなところよりもたくさんの食べ物があるっていうんだぞ。外国のおもちゃだって買えるんだ」

「ここだって別に悪いところじゃないだろ……」アンドンは牛肉の汁を口元から拭き取ると、テーブルの端にぽつんと座る薄白い姿を見た。そのプラチナブロンドの髪は長く伸び、頬の半分を覆いながら垂れ下がっていた。

レナータは最後のジャガイモを食べ終わると、立ち上がってステンレスのお盆を手に取り、サイドボードまで歩いて行った。アンドンとセルゲイはその背中を視線で追った。

「アンドン、まさか紙人形が好きか?」セルゲイはニッコリ笑った。

そうは言ったものの、細く白い身体付きを後ろから眺めると、セルゲイの心も少し動揺するのがわかった。まだコルキナ程とは思えないものの、このド地味な紙人形は最近になって突然可愛らしくなり、淡かった肌は潤い始め、死んでいた目が生き生きとしていた。依然として痩せっぽちではあるが、スカートの下の細いふくらはぎから太い足首までの筋を見れば、芽吹き始めの柳の木のように抱きしめたくもなってしまう。

「女子は育つからな。レナータはいずれコルキナを超えると思う」アンドンはささやいた。

その時、コルキナが突然立ち上がってアンドンをちらりと見て、夕食の皿を片付けに行った。

「あはは……コルキナの地獄耳は相変わらずだぜ。お前、あとで弁明しとけよ」セルゲイは笑った。

レナータは洗った皿を食器棚に戻すと、その下にある小さなレンチをカバーから外して、袖の裏に隠した。

吹雪が外で鳴っている。レナータはゾロを抱きしめながら、換気ダクトを静かに這い上がっていく。レナータの未発達な細い身体だからこそ、この直径40cmもないダクトの中を這うことができた。小さな下着しか着ていないレナータが汚れても、雪で身体を拭けば看護師に気付かれない。ダクトの中は冷たい風ではなく、暖かい風が流れている。

「このダクトはいろんなところの暖房につながってるんだ。立入禁止区域に行くなら、それが一番楽だ」零号の指示はとても細かかった。零号はレナータの為に、雪の上にダクトの配線図を描いた。「ここから出るために必要なのは、食料と輸送手段、武器……重火器がいいな」……

レナータは58番目の通気口の前で止まり、夕食時に盗んだ小さなレンチでネジを緩めると、フィルターを慎重に取り外してから、持ってきたパッドの切れ端を投げ込んだ。

「通気口58番が出口だ。そこにはパイプがたくさんあるから、それを足場にして下へ降りられる。でも上側のパイプは熱いから、断熱材を持っていってパッドにするんだ」……零号が指示したことだった。

レナータは床に降りると瓦礫の山に駆け寄り、大きな段ボール箱をひっくりかえして被った。数分後、レナータは重い軍靴の足音を聞いた。ペーペーシャ短機関銃を持った警備員が倉庫の扉を開けて懐中電灯で辺りを照らした。、怪しいものを見つけることもなく、警備員たちは扉を閉めて立ち去った。

「倉庫には15分おきに、三人一組の見回りが来る。適当に目視するだけだから、君の体躯なら大きな段ボール箱でも被れば安全だ。いっぱいあるから探すのには困らないはず」……

レナータは段ボールの外に出ると、食べ物を漁る野良猫のように箱の合間を縫って「エサ」を探した。緊張はしなかった。換気ダクトを通って「任務」をこなすのは初めてではないし、自分なりのやりかたすらわきまえている。確かに最初は怖かったけれども、次第に「ゲーム」のルールに慣れていった。簡単なゲームだった。零号の言うゲームのルールに従えば絶対に安全だった。ベッドの備え付けの小さな蛍光目覚まし時計で辺りを照らしたレナータは、倉庫の一番奥の所に埋もれた0番の木箱を見つけた。少し腐食した、レナータと同じくらいの大きさの木箱。レナータがレンチでネジを回すと、板が擦れるような音を立てた。

扉の外の軍靴の音が突然止まり、レナータは戦慄して縮こまった。

「はっ、どうせネズミだろ……」警備員は吐き捨てた。そしてマッチを擦る音が聞こえたかと思うと煙草に火を付け、見回りを続けに去っていった。

レナータはまさしくネズミのように粛々と働いた。ネジが全て取り外されると、木箱の中には1938年モデルのDShK対空重機関銃が収められていた。12.7mmの大口径が放つ威容は、さながら小さな大砲といったところだ。2メートル近く伸びる砲身の上部には大きな放熱板が備え付けられ、この砲身がもたらすエネルギーのパワーを物語っている。

「DShK1938の最大射程距離は5.4km、発射速度は毎分125発。これが俺たちの使える最強の武器だ。数十年前の代物だけど、オイルシールは完璧だし、問題はないはずだ。ここの奴らはこんな年代物の事なんか覚えちゃいないから、持ち出したって誰も気にしない。弾薬箱も一緒に持ってくるのを忘れるなよ」……

レナータは重さ180kgの鉄の荷物を押して、誰もいない倉庫を歩いた。銃荷の車輪に潤滑油が残っていたのは幸いだった。そうでなければ、1㎝も動かすことは叶わなかっただろう。貨物の立ち並ぶ長い通路を歩いていくと、零号が犬小屋の近くにあると言っていた小さな部屋を見つけた。そこにDShK1938を押し込んで扉を閉めたレナータは、通路の端にある小さな扉の向こう側をつま先立ちで覗いて、つぶやいた。「あら、こんばんは」

警備代わりのそり犬が、吠えずに低く唸っていた。レナータがそり犬のケージに手を伸ばすと、番犬は恭しくレナータの手を舐めた。そり犬たちとレナータは数日前に友達になった。零号の言うとおりに、無色透明の液体を染み込ませた肉を犬たちにあげたのだ。

「それはまあ、幻覚剤なんだけど。犬にも効くはずさ。なにも毒殺するわけじゃない。ちょっといい思いをさせてやれば、君が最高の親友だって思ってくれる。飼い主よりも尽くしてくれるようになるさ。……犬ぞりはここで使える唯一の移動手段だから、ちゃんと確保しなきゃ」……

警備員が倉庫に戻ってくる前に、レナータは換気ダクトにいそいそ戻った。今日も一仕事をすっかり終えた気分になり、レナータはあくびをしながら帰り道を進んだ。今夜はぐっすり眠れそうだった。

「大儀であった、小さなお姫様」0号室の鋳鉄製の椅子の上で、拘束着に身を包んだ少年が目を開けた。「さて、人民ども、その骨で飾りを作って俺を迎えてくれ」

……

1991年のクリスマス・イブは、予報通り吹雪に包まれた。空に光は泣く、旋風が雪塵を白い竜巻に変えて舞い上げている。ブラックスワン港は正面玄関を固く閉ざし、吹雪がクリスマスパーティーの熱気を冷まさないように、あらゆる扉と窓は木の板で覆われていた。

廊下では女の子たちが追いかけ合って遊んだり、男の子が建物の外に向かって自分の名前を叫んだりしているほか、レナータは時折、胸元までを覆うドレスを着た半裸の女の子が廊下を駆けていくのを見た。その肌はミルクのように白く、瑞々しい体躯は目を見張るものがあった。女の子たちが着替えと化粧をするために、男の子たちは着替え終わってから順にフロアから追い立てられた。博士は看護師長に倉庫から引っ張り出したスーツケースを開けさせて、きれいな服を選ばせてやった。レナータが見たこともない服もいくつかあった。黒いイブニングドレス、花のようにきらめくサンドレス、白いレースのフリルの付いた半透明のスカート、知性を伺わせるハイヒールとストッキングもあった。博士は微笑み、女の子もいずれ大人になるのだからハイヒールに慣れた方が良い、と言うのだった。

「コルキナの心を奪うのは誰かしら? ヤコフ? それともセルゲイ?」コルキナの向こう側でズロワが叫んだ。「あなたのような身体が欲しかった!」

「なに? 下着に厚いパッドを入れたの? パーマのかけ方も習ったのね? ズロワ、あんた本当に可愛い!」コルキナは腹を抱えて笑った。

彼女達はランジェリーとストッキングしか身に着けず、ヒールの付いた靴にも慣れていなかったので、立つだけでも左右にゆらゆらとぎこちなかった。男の子たちは階下で女の子たちの声を聞いて口笛を吹くのだった。

一方、レナータは一人でゾロを抱きしめていた。新しい服はベッドにかけられている。零号が指示したことはすべてやりとげた。今夜こそが、レナータがブラックスワン港から旅立つはずの日、クリスマス・イブだった。レナータが欲しいと思った服はたった二つだけ。コルキナやズロワのような大柄な女の子ではないレナータに似合う服はあまりなかった。新しいドレスは刺繍のレースが付いた白いシャツと、毛皮のトリムが付いたベージュのウールスカート。そして革製のロシア帽子に、毛皮のブーツ。ズロワやコルキナのドレスほどきらびやかではないものの、これまでのレナータの人生の中で最もきれいな服装だった。この素敵なドレスを着て両親に会いに行くとレナータは決めていた。何年もあっていなかった娘が突然美しい姿で現れたら、きっと嬉しいに違いない。

「英雄ゾロは勇敢であれ。今夜私は、パパとママを見つけるの」レナータはクマの頭に強くキスをした。

「子供たち!すぐに服を着てドアを開けなさい!パーティの前にひとつ伝えることがある……ああ、急がなくていいから!」扉の向こう、看護師が大声で叫んだ。

建物の前には多くの将校や看護師たちが集まっていた。将校たちはウールの制服を着て、看護師たちもウールの膝丈スカートやハイヒールを履き、軽い化粧をしていた。

レナータは着替えて外に出ると、廊下の向こう側へと目を向けた。0号室はいつものように固く閉ざされ、物音ひとつしなかった。

「人間とは、物質主義的な快楽に何と弱いことか」ボンダレフは暖炉のそばに座って、鋼鉄の弾丸を弾倉に詰めていた。「灯油を提供して暖かくしてやり、男には煙草とアルコールを、女にはシルクのストッキングと香水を、子供たちには新しい服を着せてやれば、誰もが警戒心を解いていく。おのれの身の危険など知る由もない」

「ああ、人間とはそういうものだ。愚蠢で脆弱な生き物だ。ちょっとした快楽で簡単に満足してしまう。男どもは女とクリスマス・イブのダンスを踊り、その後で相手をベッドに押し倒すことばかり考えている。男の子たちは少し純粋だ。女の子に告白することで頭がいっぱいだ。だが……そういった目先の事柄ばかり欲する弱き者達が住む場所など、この世界にはないのだよ」博士は鏡の前に立って、シャツの襟を正し、鎌と鎚の彫られたボタンを留めた。「龍族の遺伝子が人間を進歩させる。強者となった新人類は、劣等種全てを一掃するのだ!」

「真空爆弾は午前0時きっかりに爆発します。衝撃波の影響を受けないように、ブラックスワン港を少なくとも10kmは離れる必要がありますから、23時までにはここを出ましょう」ボンダレフは時計を見た。「今は19時50分。クリスマスパーティーが10分後に始まります。準備はできています」

「レーニンの方もできているのか?」博士は時計の確認を終え、制服を着た。

「問題ありません。原子炉とガスタービンは出力臨界とのこと、船に乗れればすぐに出航できます。しかし吹雪は予想よりも激しく、視界は50mも届かないでしょう。そり犬がレーニンを見つけられるかどうか」

「犬の嗅覚を信じたまえ。彼らは北極の精霊だよ」博士は胸にレーニン、赤旗、十月革命の三つのメダルを下げた。「21時から、換気ダクトから各所に送られる温風に幻覚剤が混合される。我々が去ったところで誰も気にも留めず、誰もがクリスマス・イブの喜びに熱狂し続けるのさ」

「この世界に神がいれば、我々は地獄へ行きますかね?」ボンダレフは呟いた。

「神が悪行を罰する者だというなら、私が生きていることそのものが反証になる」博士は断言した。

博士が振り向いて扉を開けると、暖かい風が音楽の熱狂を纏って顔を覆った。金箔の破片は空中へ舞い上がり、金色のホールライトが輝いている。兵士たちはアコーディオンで弾き語り、女達が歌って踊る。子供たちは巨大なクリスマスツリーの周りで願い事に精を尽くし、プレゼントに手を伸ばそうとしていた。牛肉のスープ、焼き立ての甘いケーキの香りと、女性たちのつけた香水の匂いが空気の隅々まで染み込んでいる。

「親愛なる友たちよ、今日はクリスマス・イブ、ブラックスワン港にとって大切な日だ。私達の同志、モスクワのボンダレフ少佐は、私達の研究が上層部から高く評価されていることを教えてくれた。皆、家に帰って家族の顔を見たくはないか? ここにいる全員にボーナスが入り、軍の勲章が与えられる。私は休暇を取ってカスピ海にでも行こうかと思っている。そう、皆は我が国の英雄だ!この美しい夜に、歌と踊りを捧げようではないか!」

レナータはクリスマスツリーの裏から顔を出し、皆が歓声を上げるのを見ていた。兵士たちや看護師たちは興奮して抱き合って、キスをしている者までいる。家に帰って家族に会えるなんて、確かに皆からすれば夢のようなことだったから、博士の言葉に沸き立つのも分かる。しかし、レナータは博士の言葉を信じることができなかった。博士の今日の言葉はどこか、まるで毒蛇が舌なめずりをしているような感じがしたのだった。

博士は皆と共にグラスを傾けた後、残りの仕事を片付けるためにオフィスに戻った。金色輝く黄金のホールはどんどん活気を増し、部屋の熱気も相応に高まっていく。若い兵士たちが制服を脱いで脇に放り投げ、ジターバグを踊ると、女の看護師たちはコートを脱ぎ、ベストの下にランジェリーの白いレースを露わにした。誰もがワインを飲み浸っていて、赤みがかった目をぎらぎらさせ、獣の息が香水の匂いをかき分けて、あらゆる刺激が肌と頬を紅色に彩っていた。踊りつつ、抱き合いつつ、兵士は看護師の服の下に手を滑り込ませて、恋人のように、血に飢えた獣のように、互いの唇を噛み合った。

子供たちも同じように、興奮して、寄り添って、大人たちと同じように顔を近づけて踊った。レナータは子供たちの中でも最年少で、他の子供たちはみんな年上だった。アンドンとコルキナは15歳、ヤコフは16歳。痩せ細った体のレナータとははるかに違って見える。男子の唇の周りにはうっすらと口ひげが生えているし、女子の胸は膨らみかけていて、腰を軽く左右に振るようにして歩いているような子たちはシルクのドレスを着て、スカートを膝丈よりも短く捲って、細身でまっすぐなふくらはぎを露わにする。男子は大人の兵士と同じような、肩に黄色いリボンと幅広の牛革ベルトの付いた軍用礼服を身にまとい、腰を張っている。

音楽が穏やかなアダージョになると、男女は互いに抱き合ってゆっくりと揺れるようになり、頬を互いにこすりつけ合い、顔は血が噴き出そうなほどに紅潮していた。レナータはクリスマスツリーの後ろに隠れ、ハンサムなヤコフと踊る背の高いコルキナを見た。コルキナは赤い半透明のスカートを着ていて、背中にV字型に入った露出部は腰まで届いて、中の小さな白いランジェリーが見えていた。長い金髪は大きなアップポニーテールになっていて、光が差せばまばゆく輝く。レナータは自分が恥ずかしくなるほど綺麗だと思っていたし、どの男子もコルキナと一緒に踊りたいと思っていたから、コルキナは曲が変わるごとにパートナーを変えていた。その中でも彼女のお気に入りだったのは、全身に明らかな筋肉を備え、大人と変わらないような姿形をしたヤコフだ。

実際、レナータもダンスを学んでみたいとは思っていた。音楽を聴くと、自然と足がステップを踏んでしまう。それでも、レナータは零号の言いつけを思い出した。誰にも注意をひかれないように、10時ごろに黄金のホールを静かに抜け出さなければならない。レナータが壁に掛かった時計を見ると、残り5分だった。ヤコフとコルキナの舞踏を見る時間はまだあった。今夜の若者のカップルはまるでダンスパーティの王子と王女のようだ。本当に羨ましかった。

跳びに跳ぶうち、ヤコフの手はコルキナの腰から下に動き、コルキナのスカートの中にあからさまに突っ込まれた。ヤコフはスカートをまくり上げ、コルキナの美しく引き締まった太腿を撫でる。ストッキングの縁がレナータにも見えた。レナータは驚いた。普通なら、男子と女子が手をつなぐだけでも看護師に叱られるというのに。他の人が気付かないにしても、コルキナは断り方を知らなかったというのか?

コルキナは無意識のうちにヤコフに身体を預けているようで、白い柔らかな身体はまるで白い蛇のようだった。

レナータは別の恐ろしいことにはっと気が付いて、恐怖を心の中で爆発させた。壁掛け時計が止まっているのだった。10時の5分前だとは思っていたけれども、この5分があまりにも長すぎる。すでに三つ目のダンスミュージックがかかっていた。壁時計をよくよく見てみると、秒針が止まっている。機械式の壁掛け時計は毎日誰かがゼンマイを巻くことになっていて、皆の時計はこれに合わせている。けれども、それが止まってしまった。黄金のホールの時間は21時55分で永久に止まってしまった。ホールで踊っている人たちは時間が経つのが早いとすら思っていて、楽しい時間は永遠に続くかのようだった。

辺りを見回してみると、ほとんどの人がヤコフやコルキナと同じように抱き合ったり踊ったりしていた。兵士たちは未成熟なヤコフよりも遥かに手馴れていて、看護婦の身体を腕で乱暴に抱き寄せて、情熱的に唇を噛んだりする。レナータは震えながら隅っこに戻った。この場所も、この人たちも、正気じゃない。一人残らず、明日世界が終わるかのような退廃的カーニバルに明け暮れている。誰もがいつもの様子を失って、心を欲望に支配され、恥もかなぐり捨てて、獣のようにふるまっている。

すぐに脱出しなければいけないと思った。零号が待っている。レナータは慎重に壁を伝って扉の方へ向かった。

黄金のホールの扉はロックされていた。マホガニー材と鉄芯で出来た扉は3つの機械式の組み合わせ錠が埋め込まれ、そのすべての鍵穴がロジンで埋められていた。レナータの心は恐怖に貫かれた。誰かが意図的に黄金のホールに皆を閉じ込めたのは明らかだった。何かが起きても、ホールの人々が逃げられないように。この強固な門戸は皆が束になっても破れるものではない。レナータは扉を叩いて叫んだが、その声はダンスミュージックにかき消された。アコーディオンの奏者が踊りの中に飛び込んでけたたましく演奏すれば、男女が手を繋いでその周りを跳び回り、踵のビートが地面を揺らす。ベートーヴェンの「喜びの歌」が子犬の鳴き声をかき消すかのように、レナータの絶望は喜びに圧し潰されていった。

レナータはもう、叫ぶこともできなかった。決して開かない扉にもたれかかって、死神の掌の上で喜びに浸る愚者たちを見ていた。レナータは異邦人だった。いつもの時だってそうだった。ブラックスワン港にレナータを閉じ込めたのは鉄の門でも錠前でもなく、ここで生きている他人たちだ。コンクリートと鋼鉄と他者で作られた檻の中で、毛の抜けた熊のぬいぐるみにしがみついて生きてきたのだ。

怖れに泣きたくても、できなかった。

「レナータ、踊らないのかい」後ろから優しい声がした。

レナータが恐る恐る振り返ると、顔を紅潮させたアンドンが扉にもたれかかっていた。14号室のアンドンはレナータより一歳年上で、痩せていて顔色は悪く、細い顔には小さなそばかすが沢山あって、口元には黄色がかった毛がうっすら生えていた。アンドンの黄褐色の目はレナータをまっすぐに射すくめていて、乾いた唇が舌で舐められるとうっすら酒気がただよった。

「暑そうだね」アンドンは素っ頓狂な声で言った。

レナータは後ずさり、肩を竦めて頭を激しく左右に振った。

「汗をかいてるじゃないか」アンドンは近づいた。

「別に……暑くない……から……」レナータは、自分の声が自分のものでないかのように思った。

「暑いなら踊ろう、さあ踊ろう!」アンドンがレナータの両肩に手をかけ、一息にショールを引き剥がすと、痩せ細った肩が露わになって、白いレースの飾りのついた短いスカートだけが残された。

レナータが叫び声を上げると、アンドンは両手でレナータの腰を抱いて頭の上に持ち上げ、ダンスフロアの中心に連れて行くと、歓声の中でレナータの帽子をはぎ取った。つややかな長い金髪が、黄金のシルクのように垂れ下がった。踊っていた男女たちはアンドンの「勇敢さ」に拍手を送り、口々に叫んだ。「キース!」「キース!」「キース!」

アンドンはレナータを地面に下ろすと、その周りで踊り始めた。取り付かれたかのように手足を振り回しているものの、規則性はまったくなく、視線はレナータに絡みついたままだった。周囲の人たちが次々にレナータを取り囲み始めると、レナータは丸裸にされたかのような感触を覚えた。アンドンはレナータの露出した肌を思うままに愛撫し続け、コルキナとヤコフはその近くでキスをしたり、歓声や奇声を上げたりしていた。レナータはその欲望に燃える目を見たとき、彼ら全員の意図を理解した――彼らはただ、獣なのだと。今夜は全てがカーニバル、規則無用のカーニバル、何をしても許され、誰にも何も咎められない。今夜は皆の夢が叶う祭りの日、そのためには犠牲が必要だった。人類がいまだ蒙昧だった時代のように、すばらしき祭日に神々へ処女を生贄として捧げ、その周りで歌って踊らなければならないのだ。

レナータという異邦人は、生贄に捧げる絶好の存在だった。

レナータはスカートの中に手を伸ばし、隠していた小さなスクレーパーを取り出した。倉庫の古い工具箱から拝借したものだ。自衛の為に一応用意しておいた武器だったが、今となってはこのスクレーパーを心臓に突き刺してしまいたかった。家に帰りたいのは山々だけれども、死んでしまうのならそれでいい。

レナータには夢があった。将来、成長してきれいな大人になった時、優しい誰かと一緒に優雅に踊って、月明かりの下で優しく手の甲にキスをしてもらう。そうして愛する彼と恋に落ちる。彼のためならどんなことでもできる。……獣のエサのようにアンドンに扱われるなんて許せない。レナータは、そうなるくらいなら死を選ぶ心構えだった。

だがそのとき、看護師長が人垣をかき分けて突然飛び出してきて、その手でスクレーパーを奪い取って「紙人形はまた悪い子だ!」と鼻を鳴らして叫んだ。

「おいたをしたなら、お仕置きしなきゃ!」看護婦長はレナータをカーペットの上に押し倒した。

「レナータがちゃんと成長しているか確かめなきゃ!」ヤコフは大声で叫び、コルキナを抱きしめてキスをした。

「そうですねぇ!」看護婦長が叫んだ。

音楽が陽気なワルツになると、全員が興奮してレナータに迫り、無数の手がレナータの体に伸びた。肩のストラップは引き下げられ、髪の毛は引っ張られ、肌はねじられつままれた。氷か雪か、あるいは塩のように白いレナータの胴や腕があらわになると、誰かがその上にワインをぶちまけ、ライターで火を付けようとした。そのライターを蹴飛ばした看護婦長は、火を付けようとした男をカーペットに押し倒した。

天井のクリスタルランプをぼんやり見つめていたレナータは、次第に世界が暗くなっていくように感じていた。体はもはや自分のものではなく、暴力と屈辱はテレビドラマを見ているように他人事に思えた。心に悲しみはなかったが、静かに涙だけが流れた。

アントニーが人衆の下からぬっと顔を出して、レナータの唇にキスをするために身を乗り出した。その唇は死人のように冷たく青白いのを見て、アントニーは一瞬驚いて熱狂を忘れた。

BEEP……BEEP……BEEP……

扉の機械鍵が順序正しく外れていった。きしみながら開いていく扉の音はそれほど大きくはなかったが、黄金のホールの喧騒を一瞬で制圧するだけの異常さがあった。全員の動きが凍り付き、無意識のうちに扉の方に顔を向けた。そこには見知らぬ少年が腕を組んで、マホガニー材の扉に寄りかかっていた。レナータはこれほどまばゆい零号の姿を見たことはなかった。きれいな熊革の帽子、エレガントなネイビーブルーのウールトレンチコートに身を包み、首輪には銀色の小さな天使のバッヂがついている。まるで、狩猟から帰ってついホールに足を踏み入れてしまった貴族の少年のようだった。零号は振り返って扉を再度閉めると、ホールの中央まで歩いていった。ゆくところすべて、人々が自然に道を譲った。

零号はレナータとアンドンの間に体をねじ込み、手を伸ばしてレナータを引き上げ、手際よくスカートを整えて、引き伸ばされたショルダーストラップを元に戻し、ボタンを締めて、立つのを手で支えた。レナータの髪をとかし、ハンカチでワインを拭き取ると、最後にレナータの全身を値定めするかのように見回した。「こんな俎板みたいなスラヴ人、狂って跳びつくほどのものか?」零号は軽蔑するような表情を浮かべた。

「おい、お前……俺の女に手を出すのか?」

アンドンは怯えた犬のように目を回していた。

「なんで俺の女に手を出すのか、聞いてるんだよ」突然、零号はアンドンの顔に強烈な平手打ちを放った。

アンドンは歯をむき出しにし、目の中に怒りを灯した。

「なんで俺の女に手を出すんだ?」再び零号が叩きながら言うと、アンドンは反対方向に大きくよろめいた。

「なんで?」三度目の平手打ち。

アンドンが反応する前に、四度目の平手打ちが続いた。「教えろよ」

終始、零号の軽蔑する表情は変わらず、暴力的な目もなく、厳つい声音もなく、ただ少し焦るような気配だけがあった。それが当たり前であるかのように、彼女に言い寄る他の男に、少し教育をつけてやろうとするかのように。

「十時前に外に来いと言っただろう。遅刻しないようにって」零号はレナータの手を取って群衆の外へ引き出した。

後ろから風のような音がした瞬間、レナータは反応する前に零号に脇に突き飛ばされた。アンドンが雄牛のように零号にとびかかったのだ。目を紅潮させ、顔の皮を真紅に染めている。子牛をくみしだいていたアンドンは、好きな女子を連れ去られるのに耐えられえなかったのだろう。

零号は一息深呼吸をすると、突然動き始め、アンドンへと向かった……足を踏ん張り、腰を捻り、拳を振りかぶって、アンドンの下腹部を強烈なアッパーカットで突き上げた。痛みに腰を引いたアンドンは胸を突き出す形になり、そこに零号の拳が機会とばかりに襲った。さらに下顎に暴力的な打撃が見舞われ、アンドンは血の付いた歯を吐き出しながら、体全体が宙に浮く! 攻撃はまだ終わらなかった。零号は振り向きざまに脇腹に肘打ちを入れ、360度回転しながら飛び上がって空中のアンドンに追撃を掛ける。さらにもう一回転し、腕を高々と上げたアッパーカットを空中で打ち込んで止めとした。ボクシング王者ですらできると思えない、人並み外れたパンチだった。

零号は笑いながら言った。「昇竜拳~!」

優雅に着地する零号の横で、アンドンが血を吐き出しながら地面に転がった。

零号はレナータのスカートを整えた。「悪かったね、本意ではなかったんだ。最後のはちょっとミスったから、笑われちゃうな」

レナータは、図書館で見たテレビゲームに関する日本の雑誌を思い出した。その時は理解できなかったもの、日本の武士が敵を空中に打ち上げて攻撃している映像が載っていた。零号が放った拳技はまさしくそのゲーム雑誌を写しとったかのような動きだった……彼の知識が全て本から来ているとすれば不思議ではないが、空想上の拳技を実際にやってしまうだなんて!

アンドンはよろめきながら起き上がった。主任看護師が騒ぎの中心が零号だと理解して、零号に向かって激しく吠えたてた。零号はただ振り向いて、瞳に燃える黄金の光を宿して、周囲の全員を見回した。

レナータを含んだ誰もが射すくめられ、零号の熱の無い声を聞いた。「何見てんだよ。女を守る男の戦いがそんなに珍しいか?」

その瞬間、ダンスホールに秩序が取り戻された。中断されていたダンスが再び始まり、男女は強いアルコールに溺れながら歌って踊り続け、アンドンもその輪の中に加わった。多少のトラブルは起こったが、もはや過ぎ去ったことに意味はなかった。誰もが素晴らしい夜を楽しみ続けていた。

「誕生日おめでとう」零号はレナータの涙を袖で拭いた。

レナータはなにも言わなかった。零号はレナータが泣き続けるのをじっとみていた。レナータはただ、心に刻み込まれた恐怖を感じていた。零号が来なかったらどうなっていたか、アンドンは本気で自分を犯すつもりだったのか。今や悲しみだけが残されていて、誰もいないどこかの隅に縮こまって大声で泣きたい気分だった。

「おいおい!」零号は低い声を上げた。「今泣いてる場合じゃないだろ、俺達はまだやることがあんだからさ!」

レナータはまだ泣き続けていた。

「おい!もう連れて行かないぞ!わざわざ助けに来てやったってのに!どっかもがれたわけでもないし、まだ処女だし、胸もない、ろくに発達もしてないのに、服を脱がされたところで見られるものなんかないだろうが!」零号は焦りを隠さずに言った。

それでもレナータは泣き続けていた……零号は大きなため息をついた。

「ヴォ!ヴォッ!」零号は突然顔を歪め、目を閉じた小さなアザラシの真似をしてレナータに吠えた。

レナータはそんな零号を呆然と見つめて、口角は歪んだままだけれども、だんだんと歪んだ泣き顔が直っていき、ついにはちょっとした笑顔になった。零号はまるで小悪魔のようだった。どんな時でも人を慰めて泣き止ませる方法を持っている、人の心を操れる小悪魔。

「さあ来い、跳んで舞え!……とにかくこっちに来い!」零号はレナータの手を握った。

拘束着で育った少年が社交ダンスの達人などとは誰も思わない。しかし彼はジターバグ、ワルツ、タンゴまで、あらゆるダンスを完璧にこなした。レナータはダンスを習ったことがなかったけれども、零号の目を見て、彼の腕の導きに従ってステップを踏む事ができた。零号ははまるで魔術師のようで、レナータは魔術師と踊る白鳥だった。

「こんなダンス誰に教わったの?」レナータは聞いた。

「こんなの、本を読めば誰だって踊れる」

「どうやってここに入ったの?」

「誰かがブラックスワン港を爆破しようとしているとわかって、急いでやってきた。換気ダクトを通じて幻覚剤を撒いているから、お前がみんな狂ってると思うのも正しい。幻覚剤なんてつまるところ覚醒剤みたいなものさ。吸いすぎれば心と道徳、いずれは人間らしさの全てを失って、ワインとノリの良い曲とセックスだけを欲しがるようになる。唯一正気なのは、俺とお前だけ」零号はレナータの頭をポンポンと叩いた。「お前の血統が良かったから、幻覚剤の中でも正気を保てたんだろう。低俗な奴らがお前を傷つけるのはちょっと許せなかった」

「これからどうしたらいいの?」レナータは尋ねた。

「換気ダクトの地図を覚えてるか?」零号は言った。

「換気ダクトを通って居住棟に戻れ。0号室で落ち合おう、早く!0時になる前に安全なところまで離れなきゃいけない、余裕があれば犬がうまく走れることを願っておいてくれ」

零号はレナータの目をじっと見据えて言った。「俺の言うとおりにすればお前は自由だ。さあ行け!走れ!走れ!」零号の唇にはわずかな笑みが浮かんでいた。「俺の小さな王女様!」

……

ボイラー室当直の中尉はレッドカードウォッカのボトルを手に持ったまま机に突っ伏した。中尉の背後に立っていたボンダレフがマルコフ拳銃を手に、鋼鉄の弾丸で心臓を撃ち抜いたのだ。博士はマッチを一本擦ると、燃料でいっぱいのタンクに投げ込んだ。目まぐるしい炎が一秒もなく冷蔵室へ殺到し、親指サイズの胚が眠る氷を跡形もなく焼き溶かしていった。

「このすべての胚に、龍族の遺伝子が交配されていると?」ボンダレフは尋ねた。

「未熟な技術で作った不完全品だ。制御できる可能性が低すぎる」博士は手から燃料を拭き取った。「これを育ててしまったら、我々にとっても脅威になってしまう」

「龍族になるのですか?」ボンダレフは尋ねた。

「私には分からない。だが、二代目の完成品はちゃんと制御できる強力なものになっている。さて、次はアーカイブだな。いらないもの全てを焼いてしまわねば。……ソ連赤軍がベルリンへ侵攻した時を思い出すよ。当局のあらゆる機関が大小さまざまな書類を巻き込んで燃え上がっていた……」

「11時20分前です。黄金のホールの若者たちはお楽しみですかね?」ボンダレフは大きな燃料の缶を肩に抱え、博士に続いて、ねばついた血だまりを踏みながらボイラー室を出た。

「人生最後の瞬間をセックスしながら迎えるなど、こんなに楽しいことはないだろうね」博士は冷徹に言った。

その背後では燃料タンクの口が開けられ、大量の燃料が地面に注がれた。ボイラー室にまき散らされた燃料は、暖房だけでなく、ボイラー室そのものを火の中へ葬り去った。二人が数百メートルほど離れると、雷鳴のような轟音と共に炎が低温貯蔵庫を包み込み、燃料に引火した。二階層の建物が、胚と共に跡形もなく灰となった。

桟橋の端で博士とボンダレフは振り返り、炎に包まれたブラックスワン港を見た。あらゆる窓から炎が覗き、爆発は連鎖し続けていた。黄金のホールに閉じ込められた人たちは気楽なアコーディオンとクリスマスソングに包まれたまま、モスクワに戻って歌い踊っているかのような幻覚の中で陶酔している。

「ベルホヤンスクはこの炎に気付くでしょうか?」ボンダレフは尋ねた。

「まさか、観測できるはずがない。この吹雪で視認は不可能だろう。……だが、低軌道衛星は赤外線をキャッチするかもしれないな」博士は言った。「空軍中隊がSu-27戦闘機を偵察に出すだろうが、エースパイロットが乗っていても視認は無理だろう。スクランブルするにしても、ここに来るのは23:45頃だ。その時まで空中にいるのなら、真空爆弾によって『事故』が起こるだろうな」

「まったく。あなたは人類史上最悪の悪役かもしれませんね」ボンダレフは言った。

「龍族の世界に善悪などない。強いか、弱いか、それだけだ」博士は言った。

凍った海面には二台の犬ぞりが止まっていた。一台は寝ている四人の子供を乗せ、もう一台は金属製の断熱キャビンを載せていた。断熱キャビンを開いて中を確認すると、1歳にも満たない二人の乳児がいて、栄養液の入ったチューブの付いた酸素マスクを着けていた。この乳児はブラックスワン港で生まれ、太陽すら見たことがない。

「第二世代の作品は完璧だ。世界に変革をもたらす力を持っている……」博士は乳児の顔を見つめた。「完成品が増えれば、人類の歴史を書き換えることができる。世界はもはや手の内にある!」

「となれば、あれが、あなたが夢を叶えた場所ということになりますか」凡らレフは燃え盛る炎に包まれた建物を見た。

「皇帝殿下、あなたの同情はまさしく偽善的だね。だが同情心が無いのは、良い指導者であるということだ」博士は言った。「例の龍骨を持っていけないことだけが残念だ。あれを我々はまだ調べ尽くしていない」

「あれは大きすぎますから、岩の中から出すのは難しいでしょう。掘り出す時間もありません。ただ、真空爆弾の破壊力は地上に集中しますから、あれに影響が及ぶことはないでしょう。むしろ再び地中に埋まってしまえば、誰も掘る事ができなくなって好都合だ。あなたが全世界を支配した後に凍土から掘り出して、博物館で毎日眺めればいい」

「それはいい考えだ」博士は頷いた。

二人はそれぞれそりに乗り込み、手綱を振った。そり犬たちは大きく吠えたが、動かなかった。鋭い爪で氷を削り、何か耐えられないものがあるかのように、燃えるブラックスワン港に向かって叫んだ。

「しまった、母犬を連れてくるのを忘れた!」博士は眉をひそめた。「ブラックスワン港のそり犬はみな、二匹の雌犬、ミアとアガタの子供だ。ミアは連れ出したが、アガタはまだ犬小屋に居る。そのソリを引いているのは全部アガタの子孫だ。忘れろ、諦めろ。アガサの子供が逃げなければミアの子供も逃げない。我々が乗る分には一台のソリで十分だ。荷物を私の方へ持ってきてくれ」

その瞬間、博士は背後で風の音が変わるのを聞いたかと思うと、サーチライトのビームが博士を照らした。振り向いた博士は巨大な黒い影が空中に浮かび、回転する翼が空の雪をかき立てているのを見た。この悪天候の中、ブラックスワン港に向かってきたレーニンの重ヘリコプター「ハロー」だった。

「ハロー!? こんな吹雪の中は飛べないのではなかったか!?」博士は驚いた。

その時、博士の心臓を何かが貫いた。ボンダレフのマカロフ拳銃だった。鋼鉄の弾丸は博士の胸部を撃ち抜き、老化しつつあった心臓を無数の断片に引き裂いた。同時に肺も粉砕され、博士はその断片が混じった血を吐き出した。博士は顔を上げ、驚きで見開かれた目でボンダレフを見た。

「私無しで……研究を完遂するなど……できない……」博士はヒューヒューと空気を吐きながら言った。

「我々はあなたに研究を完遂させるつもりはない」ボンダレフの双眸は華美な金色に輝いた。

「お前は……誰だ……?」

ボンダレフは博士を支え、空気注射針で博士にアドレナリンを打った。「逝くにはまだ早い。最高の瞬間を見せてあげますよ」

ブラックスワン港が突然大きく揺れ始め、地の底から次々と爆発の音が広がっていく。真空爆弾が前倒しで爆発したのではない。もしそうなら、周囲一平方キロメートル以内は途端に焦土と化しているはずだ。その代わりに一筋の光が昇り、無数の凍土の破片が氷結した海に飛び散った。

「ダイナマイトか……?」博士は叫び声を上げた。

「新型のダイナマイトですよ。発破をかける穴を上手く掘れば、たとえ万年前の凍土層でも破壊できる。今、あなたの知らない深さ180メートルの大穴の下で、私の部下がレーザーで氷を切っています。あなたの宝物を奪うためにね」ボンダレフは言った。「あなたは象牙の塔に籠りすぎた。科学技術は日進月歩、宝のありかが分かりさえすれば、永久凍土など歯牙にもかからない」

「そうか……あの龍を持っていくというのか!」博士は理解した。

「そうですよ」ボンダレフは弾倉を付け替えてソリまで歩くと、四人の子供の胸に四つの弾丸を撃ち込んだ。

子供たちは強力な催眠術で仮死状態になっていて、抵抗することもなかった。あまりにも純粋な虐殺だった。

「我々は大義を成し遂げるために他者の命を喰らう。あなたもまた、例外ではないということですよ。喰らわれる側の存在としてね」ボンダレフは殺したばかりの子供たちを悼むために、敬虔な仕草で胸に手を当てた。

ボンダレフはアイスピックを取り出し、氷に穴をあけた。「あなたの墓穴です。真空爆弾が肉体を消し飛ばすことはないでしょうが、死因は特定できなくなるでしょう。そしてモスクワの調査班は、残った骨をもとにあなたが死んだと推測する。これが私の計画した『生存者ゼロ』のシナリオです。私はブラックスワン港の一員ではありませんから、いてもいなくても誰も気にしない」

博士は目を大きく見開きながら、氷の中へ滑り込んでいった。永い間氷の融けることのない極寒地帯では、死んだ人間はすぐに冷えて固まる。そり犬の一団は燃え続けるブラックスワン港に向かって走り出した。母犬を探しに行ったのだろう。

……

レナータは零号に連れられ、蜘蛛の巣のような廊下を走り回っていた。ゾロを背中に縛り付け、手に持った小包にはレナータの荷物のすべて、下着が数着と小さなナイトガウン、唯一着ることを許された可愛いドレスが入っていた。

廊下の天井が燃え始め、壁の破片は一枚残らず剥がれ落ち、地面にはひびが入っている。通風管の亀裂からは熱く白い蒸気が噴き出て、赤熱を帯びた鋼の管はひしゃげ曲がり、様々な音が瀕死の黒い白鳥の歌声を奏でている。窓の外の塔では、荒れ地を見下ろす無力な一つ目巨人のように、巨大なサーチライトが孤独に照っている。

爆発の波は次々に押し寄せ、熱風と塵煙がレナータを窒息へと誘う。呼吸すらままならなくなっていく。それでもレナータは、決して止まれないこと、止まることはすなわち命が止まることだということを理解していた。そして今、レナータには零号の計画に従うことしか道はなかった。レナータが零号を見つけた時、彼は拘束着を纏って椅子に縛り付けられていた。彼の目は濁り、生気がなかった。それを見てレナータはようやく、なぜ0号室に行かなければならなかったのかを理解した。他の子供たちと同じように特殊な脳梁離断術を受けた零号は、拍子木の音によってあらゆる自我を制御されていたのだ。

レナータは零号が言ったことに従って、椅子の下にテープで留められたハサミを探し出し、すぐにベルトを切って零号を椅子から解放した。零号は従順にもレナータの後を追って歩き始めたが、自身の拘束服に躓いて転んだ。腕の中に枯れた花が入った白いブリキ箱を抱きしめ、走った。レナータが幻の中で手渡したプレゼントは、実際に受け取られていたのだ。

四面八方の蒸気と炎の中、レナータは方向も分からず走り回った。ブラックスワン港がこんなにも大きいなどと、レナータはこれまで知らなかった。石英ガラスの窓の向こうに見えるのは機械室で燃え盛る火、まばゆいばかりにスパークを散らすワイヤー、金属実験室のるつぼの中でゆっくり泡立つ鋼の泥漿、水槽実験室のひびわれた水槽の中では、沸騰した水の中で転げまわる体長15フィートのホオジロチョウザメ……すべてが死に絶え、生きているのは二人だけだった。

零号が扉を横切るときにその枠につまずき、鋭い金属枠によって拘束着ごと膝を切った。零号は痛みを感じていないようで、無表情なままだったが、走る速さは明らかに遅くなっていた。零号の手を放してしまえば、レナータはもっとはやく走って脱出する事ができるかもしれない。それでも零号は人混みの中の子供が母親にするように手をしっかりと握っていた。レナータが手を離すことはできなかった。

レナータが犬笛を勢い良く吹けば、人間には聞こえない超音波が発して味方になるそり犬がやってきてくれる。これは零号が教えてくれたことでもある。だが、どうやって施錠された犬小屋を出てくるのだろう? 絶望が少しずつレナータの心を蝕み、この脱出計画は「想定外」な火事で失敗してしまうのではないか、二人一緒にここで死んでしまうのではないか、そういったことばかりが頭に浮かんでくる。

レナータはもう走れなかった。零号を壁によりかからせ、その隣に座る。火から溢れでる熱気は勢いを増し続けていたが、座ってしまえば、呼吸が少し楽になり、熱さも感じなくなってくる。悲しくはなかったが、後悔はあった。あの満月の夜、レナータは叫んでブラックスワン港を飛び回ったが、道を覚えていなかった。レナータは突然黒蛇のことを思い出したものの、どこにいるのかもわからない。あの黒蛇なら、飼い主が火の中に閉じ込められていると分かればすぐさま来てくれるだろう。でも、考えてみればそれはただの願望、飼い主の零号は夢や幻覚の中で万能なだけであって、現実では一人で引きずり回されている無力な子供でしかない。それなのに黒蛇に何ができるとでも?

空気中の酸素が足りなくなってきて、頭がどんどん重くなっていく。レナータは零号をしっかりと抱き締めていた……実際、レナータは恐怖心から抱き締めていたのだが、零号よりは融通の利く体なのだから、もう少し堪えねばならないとも思ってもいた。

沈雄な唸り声がレナータの頭の近くで震えた。レナータはハッと顔を上げたが、それが錯覚かどうかは分からなかった。黒蛇の鳴き声を聞いたことはなかったが、無意識のうちにそれが黒蛇の鳴き声だとわかった。鳴き声はそう遠くなく、心配そうに主人を呼んでいる。

レナータは体を自分でほとんど支えられず、熱い壁にもたれかかるようにしてその鳴き声を聞いていたが、その壁がだんだん震え始めた。それは沈雄な唸り声と同じ震えだった。レナータはふと満月の夜思い出した。黒蛇が鉄の鱗で音楽を鳴らしたとき、ブラックスワン港は震え、崩れ始めていた。黒蛇が近くに居るに違いない。建物を轟音と共に破壊したあの黒蛇が。勇気を取り戻したレナータは、割れた壁に穴をあけようとして激しく蹴り込んだ。レナータは今まで誰も信用してこなかった。だが今は、零号とそのペットである黒蛇を信用している。黒蛇が尻尾で鉄扉を打ち壊したあの満月の夜のように、今日も黒蛇はレナータを助けに来てくれる。レナータはかすかに犬の鳴き声を聞いた! そり犬だ! 北極の妖精! 犬たちは怖れを知らなかった。レナータの匂いを燃える塵芥から嗅ぎ分け、壁の向こう側のレナータに追いすがろうとしている!

この世界にはまだ、私を救ってくれる人がいる。まだ私の声を聞いてくれる人がいる。レナータはまだ世界にとって、孤独者でも異邦人でもなかった!

壁が崩れた。レナータが蹴ったからではなく、奇妙な振動によって破壊されたのだ。吹雪がレナータの顔に吹き付けて来たかと思うと、毛むくじゃらの体がレナータに飛び掛かってきて、頬をぺろぺろと舐めはじめた。子供たちと一緒にレナータを助けに来た母犬アガタだった。アガタはレナータの周りで楽しそうに跳ねまわりながら、吠えに吠えてレナータの脱出を促していた。レナータはアガタの首にしがみつき、長い毛に覆われたその体に涙をこぼした。

そうだ!あとは黒蛇、黒蛇を連れてここから出なければ!レナータは零号を壁の隙間から引きずり出して、辺りを見回した。ブラックスワン港の半分は燃え尽き、赤い鉄骨が露出していた。数十メートルの長さの火柱が暖房パイプから噴出し、天は血のように赤く染まっていた。血に染まりきった天幕の下で、重ヘリコプターがケーブルを垂らして飛んでいる。ぶら下がっているのは黒い骸骨。前半分は鉄のような鱗で覆われているが、後ろ半分は朽ち果てた骨がむき出しになり、巨大な翼の骨格は力なく地面に向かって垂れ下がっている。死を迎えた龍だった。レナータが夢の中で何度も逢い、親友と共に背に乗ったそれは、巨大な黒い蛇などではなく、かつて世界の「王」であった龍だったのだ。あの長い夜、屋根の上を這っていた彼に、レナータは抱きしめたいというジェスチャーとして両手を掲げた。大きな友人ができると信じて。その時は父兄のように冷たい目線であしらわれ、レナータの思いに応えてくれることはなかった。

だが別れの時、それは耳の奥底まで響く咆哮を死の世界から送り、レナータの脱出路を打ち開いたのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?