『龍族Ⅲ 黒月の刻』中編・第四章a:サンダルウッドの少女(上)

炎に照らされた彼は、金髪を風にバサバサとなびかせる。短銃身ショットガンが次々と撃ちかけられるが、その鉛玉は一発も彼には当たらない。今の彼は運命の騎士だ。呪いも剣もその黄金の鎧を貫くことはできず、この世の誰にもその光輝く足取りを止めることはできない。全ては運命だ。この世界は彼らが読むことのできない本に書かれた物語なのだ。たとえ王子が乗ってくるはずの白馬がダッジ・バイパーに、溢れ出す日光が超新星のような爆発の光に替わっているとしても、それは真の夢であり、運命なのだ。

夜の帳が落ちる頃、シーザーはようやく千鶴町に辿り着いた。道路わきにバイクを停めて辺りを見回せば、北には工場が集まるサイタマ、南にはライトアップされた高層ビルが立ち並ぶ新宿地区が見え、東京都とサイタマ県の境に差し掛かったことが分かる。仕事が終わったのだろうか、街が段々と賑やかになっていき、艶やかさ衰えない女主人が戸口の前で客に声をかけたり、魚屋や果物屋が通りに屋台を出したりすれば、タコヤキやオデンの匂いが通り一杯に満ちる。彼は街の温かな匂いをいっぱいに吸い、すっかり人間へ戻った気分になった。

シーザーはタバコ箱の中の最後の一本に火をつけて深く一口吸うと、ずっと乗っていたオフロードバイク『SUZUKI RM250』にもたれかかり、箱を風に乗せて飛ばした。ここまでの道中も彼はタバコを吸っていたが、減っていくうちに大事に吸うようになって、眠い時の目覚ましに半分吸うだけになっていた……。高速道路の脇にしゃがんでタバコを吸うというのは、彼にとっては珍しい体験だった。

そしてようやく目的地にたどり着いた。もう我慢する必要もないタバコを吸いながら、通りを行き交う少女を眺める。いい気分だ……。瞠るような美人がいるわけではないが、「死の淵」から逃れた彼からすれば、丸々とした彼女たちの魅力は……生の喜びを感じさせてくれる。

二、三息吸ったところで、誰かがバイクのボンネットを叩いた。シーザーが目を向けると、通行人らしき初老の女性が立っていた。彼女は厭そうな顔をしてシーザーのタバコを指差し、次いで風に乗って飛んで行ったタバコの箱を指差した。シーザーは豆鉄砲をくらったような顔をしながら歩いていき、タバコの箱を拾って近くの分別ゴミ箱に入れ、タバコの火を消した。以前はタバコを吸うどころか、ウェイターの手に灰をまき散らしてすら、相手は「若旦那、おかげで私の手も暖かくなりましたよ」と笑顔で返してくれたものだが、今ではすっかり凋落し、寄ってくるのもオバさんばかりだ。だが彼は、その女性に対して笑顔を崩さずに頷き、一般平民による禁煙の要求へ理解を示した。

これが貴公子の行動規範だ。真の貴公子は女性に品位を示すだけではなく、全ての女性に博愛を示すべきなのだ。例えばある日、超五つ星ホテルでの沐浴を終えてモンテカルロの太陽を浴びている時、突然ボロボロの服を着た年寄りの乞食が銭をせびりに現れたなら、そこでするべきは侮蔑的にシッシと手を振ることではなく、すぐに十分な額の紙幣を取り出し、丁寧に彼女の手の中に包んでやることなのだ。今日の老婆はかつてモンテカルロに咲いた一輪の花だったかもしれないし、今日の出っ歯少女は将来のクレオパトラ級の傾国美女かもしれない。貴公子は美を尊重する。ただ女性というだけで、その全てを尊重するのだ。

シーザーが袖を引っ張られているのを感じて振り返ると、顔を向けた先には黒い顔の老婦人がいた。太陽のように晴れやかな笑顔を浮かべたシーザーは、心の中でタバコの火以外に何か不味いものがあったかと勘繰った。老婆はビニール袋からパンを一切れ取り出してシーザーの手の中に包み、その手を叩いて、「その不幸を哀れみ、その争わざるを怒る」とでも言うような表情を浮かべると、さらにヨーグルトのパックを取り出して彼に差し出した。シーザーは目をぱちくりさせ、ただゆっくりと去っていく老婆の背を見つめるだけだった。ふとオートバイのバックミラーを見ると、そこに映る自分の姿は首から顔にかけて黒灰色、髪の毛は汚れてベタつき、路に吹き付ける冷たい風のせいなのか鼻水が垂れていた。……そのアクアマリンの瞳が無ければ、シーザーは自分自身だということすら気付かなかっただろう。シーザーは憂鬱気味になりながらも包装袋を引き裂き、一口でパンの半分を食べた。

彼は丸一日何も食べていなかった。

昨夜目を覚ました時、彼は水槽一杯の魚と一緒に寝ていた。海を漂う漁船の上、西にはオレンジ色の夕焼けがかかっていた。

辛うじて片言の英語を話せる船長が言うには、漁から帰る道中に遠洋でシーザーを引き上げたのだという。空気膨張式の救命胴衣を着て、腰にはデザートイーグルと「ディクテイター」が刺さった一本のベルトが巻かれていたが……それ以外は全裸だった。シーザーはその時の自分の姿を思い浮かべると、すぐに身を翻して海に還ればよかったとも思えた。彼はすぐに海難に遭ったという作り話をでっち上げた。自分はとある豪華客船の警備員で、暴漢と戦ううちに不運にも海に落ちてしまったのだと。銃とナイフを携えていることにはこう説明を付け、全裸なのに関しては、事件当時全裸で寝ていたからだということにした。航海の経験も豊富なシーザーは、船上でありえそうなあらゆる「事実」を作り上げ、ついには訝し気な船長も海難した船員だと信じるしかなくなったのだ。……素直にシーザーの肉体美を褒めるようになるくらいまでには。

船長いわく漁船は長崎港へ戻すとのことで、港に到着して警察に行けば、すぐに客船に連絡を付けられるという。「警察」という言葉に身を震わせたシーザーは、恐ろしいことを思い出した。……かつて不法入国でグンマー県警とやり合ってしまった件で、今や彼は警視庁の最重要指名手配犯の一人であり、警察署に行くことなど絶対に許されなかった。切羽詰まったシーザーは漁船が海岸に接近したタイミングで武器を取り返し、再び海に飛び込み、卓越した遊泳技で三時間も海水と格闘し、陸に辿り着いた時には既に精根尽き果てていた。

その時彼はさらにもう二つ恐ろしいことを思い出した。日本語が全く分からないということと、一円もお金を持っていないということだ。

ガットゥーゾ家の若旦那はかつてない狂気を放っていた。世界に自分が行けない場所などない、知り合いが居ようが居まいが関係ない。街に足を踏み入れればその地の最も豪華なホテルを見つけ、ブラックカードを放り投げて、誰かが駆け寄ってサービスしてくれるのを待てばいい。だが今の彼は空腹に息を喘がせ、銃を使ってコンビニからパンでも盗もうかと真剣に考える程だった。彼に残された貴重品はただ一つ、手首につけたローズゴールドのダイビングウォッチだけ。トリエステ号は深海で崩壊し、ダイビングウォッチも水に浸かって動かなくなってしまったが、ローズゴールドの本体なら多少の日本円にはなる。シーザーはこれで道端のチンピラと物々交換し、ボロボロのオートバイと革ジャンを手に入れた。安タバコの箱もその時チンピラに貰ったものだ。

道路標識が読めず大きく遠回りをし、雨に吹き晒されて泥まで被ったせいで、神奈川県から千鶴町までオートバイを半日も走らせる羽目になってしまった。

彼はインターネットカフェを探していた。それは、学院が用意した日本国内で唯一のセーフポートである。

セーフポートといっても港口というわけではなく、極秘のネット回線である。大学は世界中に何百ものセーフポートを設置し、地元の人々を金で雇って管理させている。セーフポートは一部貨物の輸送に使われることもあるが、多くの場合は据え置かれたままで、派遣員が海外で危険に晒された時、避難できるようになっている。セーフポートは派遣員に貴重な時間を与え、その間にEVAが救助の為のリソースを割くのだ。

シーザーチームが日本に来る前、EVAは三人に向けて特別版の『運用マニュアル』を用意した。日本国内で注意すべき各種事項を確認させるもので、その中にセーフポートに関することもあった。日本のそれは「コミックカフェ」内にあり、文字通りマンガを読んだりネットサーフィンしたりできる場所だという。

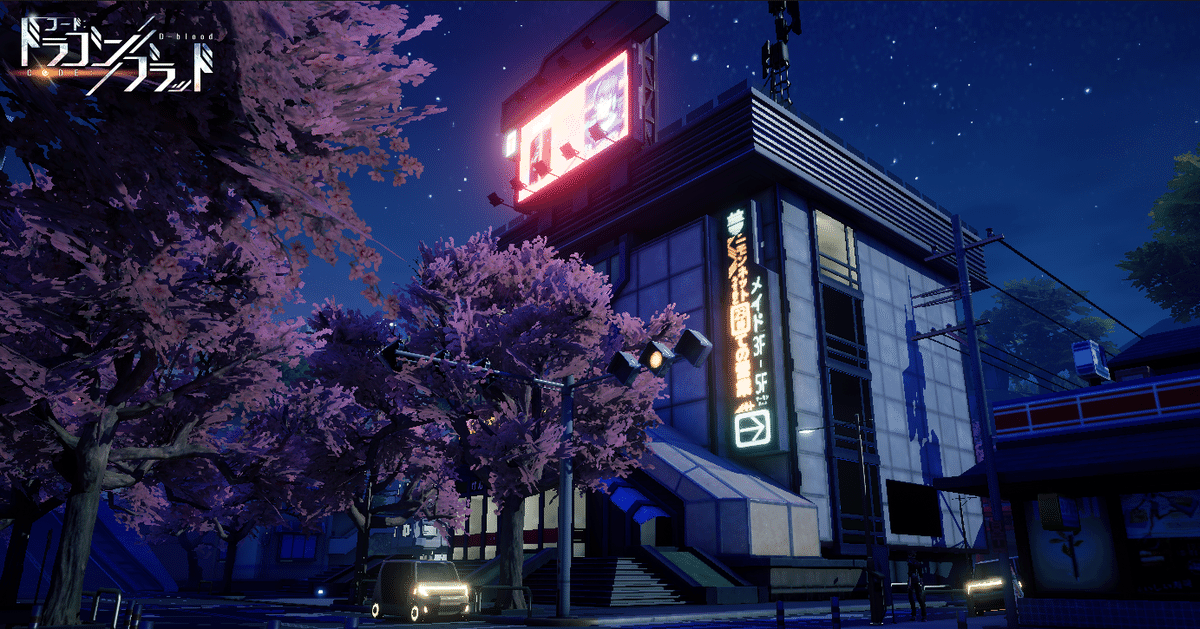

交差点を曲がると、シーザーは紫色のライトカーテンに晒された。数階建てのビルの上に、夜空を頂くようなネオンサインがピンク色と紫色の光で「マンボ」という店名を形作っている。

「あぁ、これがネカフェというやつか?」シーザーは自分の人生の経験値がまた積み上がったような感じを覚えて、頷いた。

彼はインターネットカフェというものについて全く知らなかった。そもそも何故インターネットサーフィン専用の場所があるのかすらも理解していない。彼にとってインターネットとはいつでもどこでも利用できるものであって、裸足になってビーチでフロリダの太陽光を浴びていようが、タイの熱帯雨林で象に乗っていようが、専用の「サーフ」タブに浸かってガーディアン掲示板でゴシップを追おうが、ただ一台のiPhoneかiPad、あるいはラップトップがあれば十分なのだ。シーザーが自分でネットワーク接続を設定することなど殆ど無く、VIPゲストとして一家が懇意にするホテルに入れば、デバイスが自動的にホテルのネットワークに接続され、wi-fiの範囲から出れば3G回線が勝手に有効になってくれる。彼は24時間インターネットに接続しつづけ、世界の全てのネットワークデバイスはガットゥーゾ家の若旦那のアクセスを歓迎するのだ。

一方、中高時代のロ・メイヒには、叔父が手放した古いノートパソコンを従弟と共有するしかなかったという。普通の休みの日はいつもチビでデブな方のロ・メイタクがそのノートパソコンにかぶりついてクラスメイトの女子とのチャットに耽り、ロ・メイヒがネットサーフィンをしたいと思えば、ロ・メイタクが寝るのを待って布団の中から忍び出て、タオルケットで自分とノートパソコンを覆い、画面の光でロ・メイタクが起きないようにコソコソとネットサーフィンをするくらいしかできなかった。それに比べればネットカフェの環境は天国のようなものだ。お金さえ払えば少なくとも二時間はその席が彼だけのものになるし、煤だらけのキーボードとマウスを弄りながら画面の端から端まで駆け巡る星間軍団を指揮すれば、まるで王笏を持つ皇帝のような気分を味わう事ができる。

それでシーザーがロ・メイヒにネットカフェに行ったことがあるのかと聞くと、ロ・メイヒは特別感慨深げに気持ちを込めてこう言うのだった。「ネットカフェは江湖だよ。ボス、江湖っていう言葉の意味は分かる?」シーザーは返して、「その意味は分かる。武侠小説の江湖と言えば、中国式の騎士道物語の舞台のことだろう? 色々な騎士の組織が自らの理念の為に戦い、秘宝なり神器なり姫なり、秘伝書のようなものなりを巡って争う場所だ」。 要するにロ・メイヒが言いたかったのは、ネットカフェには様々な人が居るということだった。隠れたる龍か、あるいは臥したる虎か、皆がタバコを吸ったりジャンクフードを食べたりしながらスタイリッシュにキーを叩き、顔いっぱいに感情を爆発させる、これぞまさしく江湖だ。しかしそこまでの意味をシーザーに伝えるのは難しかったと悟ったロ・メイヒは、そうだね、ボスの理解で大体合ってるよ、と頷くだけだった。

シーザーはまたもう一つ質問をした。ネットカフェには何しに行くのか、と。ロ・メイヒの答えは、なんでもする、だった。特にeスポーツはよくやっていて、高校二年の時にはチームも作って出場したこともある、という。シーザーは小さく頷き、やはり彼らは戦う為に集まっているのだな、と理解した。

シーザーの理解において、ネットカフェとは非常に神秘的な場所だった。それは集会所であり、若者たちが一挙に集って互いに戦い合う場所……エレガントな響きだ。いわば中世期の騎士団の闘技場のようなものなのだろう。

黒金色のガラス扉も実にエレガントだ。シーザーが階段を上ると、扉が自動的に開き、左右に立った黒ソックスとハイヒールの女の子二人が一斉に頭を下げた。「いらっしゃいませ!」

シーザーの心には、家に帰って来たかのような感覚が沸き上がった。様々なホテル連盟のVIP会員になっている彼は、チェックインすればいつも歓迎の礼を尽くされるのだが、このネットカフェもそれに劣らない上品さと高級感のある場所だった。シーザーは第一印象でこのネットカフェに80点をつけた。女の子たちのスカートが短すぎて、ソックスの端が見えて格調を損ねているというのがマイナス点だ。だがシーザーは飛行機の中でルース・ベネディクトの『菊と刀』を読み込んで、日本文化にポルノ的な側面があることを知っていた。日本は正義や規範を重んじる国であり、日本人は窮屈な生活を送るが故に、その捌け口を求めて攻撃性が他の国の百倍にもなるのだという。シーザーは寛容だったし、理解に努める態度を取っていたが……イタリア人からすればあまり良い文化とは思えなかった。

『菊と刀』とは、アメリカの文化人類学者ルース・ベネディクトによる日本文化のモノグラフである。この本が出版に至った経緯は非常に興味深い。太平洋戦争で日本人を打ち負かしたアメリカだったが、彼らの日本文化に対する了解はほとんどゼロに等しく、日本国民が敗北と占領に対して何を考えているのか、アメリカの政治家たちは根本的に理解できていなかった。そこで急遽、日本制圧戦略の参考とすべく、日本文化学習用の小冊子の必要性が生じたのだ。情報収集を任されたベネディクトはこの本を執筆し、ほとんど全ての日本文化を網羅して「アメリカ人から見た日本」のちょっとした百科事典と言えるものとなった。もっともこの本をアメリカ人インテリが読んだところで「大義」「道」「忠」といった概念を理解できはしないのだが、とにかく、シーザーの日本に対する了解はこのブックレット一冊程度であった。

少女が彼に挨拶すると、シーザーは彼女に校章を渡し、その目をまっすぐに見た。校章はシークレット・パーティ構成員の証明だが、セーフポートの管理者はシークレット・パーティ構成員ではないし、龍族に関しても何も知らない。彼らはただ証明を見て、証明が正しければ援助を提供するだけだ。

「きれいですね」少女は目を輝かせ、甘い声で言った。

シーザーは満足げに指を鳴らし、相手は自分の正体を理解したものと感じた。

すると背の低いマネージャーがカウンターから出てきて、頭を下げながらシーザーの前に出た。シーザーはこのデブが何を言っているのか理解できなかった。すぐにでも空腹で倒れそうだったが、シーザーは日本語が全く分からなかった。

「ごはん?」賢いマネージャーはシーザーの空腹を察した。

シーザーは嬉しそうに頷いた。

「すりーぷ?」マネージャーは彼の顔の横で手を合わせ、どことなくキュートに彼を見た。

一瞬狼狽えた後、シーザーはマネージャーが英語で「sleep」するかどうかを尋ねているのに気づいた。

「No, no sleep, I just want food and the case.」シーザーは最も簡単な英語とジェスチャーでマネージャーとコミュニケーションを取ろうとした。彼が言ったcaseというのは装備箱のことである。全てのセーフポートには、武器や緊急物資を詰めた大きなスーツケース型の装備箱があるはずなのだ。

「And I need computer」シーザーはキーボードのジェスチャーをした。「computer」

「アッハイ!」マネージャーは完全に理解したかのような笑顔を見せ、シーザーに付いて来るように示した。

深夜のカッセル学院中央管制室は明るかった。執行部の技術員全員がインターネットを通じ、シーザーチームの消息を探っている。

輝夜姫が構築した強力なファイアウォールは日本と国外を繋ぐ全てのゲートウェイを完全に掌握し、カッセル学院からのアクセスだと分かるとすぐさま切断されてしまう。いわば仮想上の金城鉄壁、EVAに突破できるものではなかった。

だが、今現在学院の中央ホストを担当しているのはEVAではない。

数時間前、全技術員の目前で、シュナイダーとマンシュタインは同時にブラックカードをカードスロットに挿入し、コンソール上の金属ハンドルを回した。コンソール上に密集した火花が散り、キャビネットから黒煙と焦げ付いた臭いが広がったのは、明らかにシステムの過負荷だった。基準値を遥かに超えた電流がチップセットに流れ込み、そのプラスチック基板を高温で焼いたのだ。技術員たちが消火器を取りに行こうとすると、突然中央管制室に下から上へと吹き抜ける風の音が聞こえた。まるで地下に重ヘリコプターが一機いるかのようだ。

風の音は地下室からではなく、奥行き五十メートルの巨大コンピューターから聞こえていた。それは数十個のキャビネットを並置し、各キャビネットにCPUを密集させて巨大なハニカムアレイを構成している。

夢から目覚めたかのようなこのスーパーコンピューターは、動作効率を一瞬で800%まで向上させた。ネットワーク伝達速度が400倍、浮動小数点演算能力は1200倍、グラフィックスシュミレーション能力が540倍!

すべてのチップがオーバークロックで動作する。それらの排気熱を合わせた量は小さな製鉄炉に匹敵し、巨大タービンが高温の空気を地面に吹き付ける。唸る風の音はこの冷却タービンによって発生するものであり、このスーパーコンピューターがフル稼働すれば、ヘリのローターの音に匹敵する騒音が発生するのだ。全ての画面が一つずつ切り替わり、同じ少女の顔が表示される。幼稚だが冷漠な彼女の瞳の中で深藍色の文字が変幻し、最後には彼女の巨大な頭部が中央大画面に現れ、巨大な威圧感を以ってその場を制した。

「エヴァ……君は今、Evaの代わりに学院秘書を務めているわけだ」マンシュタインは静かに溜息をついた。

「いや、彼女は学院の秘書ではない。彼女の設計目的は、攻撃用武器の設計なのだからな」シュナイダーは呟いた。

技術員たちは画面に映る少女に畏怖した。この隠されていた少女人格がEVAのような優しい勤労家ではないということを、彼らも漠然と理解したのだ。その強烈な攻撃性は、エヴァが覚醒した瞬間彼女をブロックしていたチップセットを高温で焼き飛ばしたことからも分かる。

「緊急事態だ。我々は君の助けが必要なのだ、エヴァ。データベースとチップセットを慣らす時間は要るか?」シュナイダーは大画面の下に移動し、仮想少女を見上げた。

『オールコンプリート。タスクリストを読み込みました。輝夜姫へアタック、スタート』

エヴァがそう言うと同時に、世界中のゲートウェイを介して大量のデータストリームが日本に流れ込み、輝夜姫によって設定された数百の暗号化ロックが同時にクラックされた。技術員はこのデータストリームの意味をよく知っている。データで構成される仮想世界に千軍万馬が配置され、エヴァという少女がその千軍を率いる王の座に着いたのだ。カッセル学院のオロチ八家に対する反撃は、この瞬間に始まった。

学院の反撃はネットと現実の同時進行だった。ただ、ネット上の反撃はエヴァとそれを補佐する数百人規模の技術員によって執行されるが、現実で派遣される執行員はたった一人だ。三時間前、このヒルベルト・フォン・アンジェと呼ばれる執行者は、シカゴから東京行きの飛行機に搭乗した。校長であっても、アンジェは今でもファイルを執行部に保存している。それはつまり、何時でも派遣される準備をしているという事だ。ファイルナンバー000001、血統ランクはS。

非常に特殊なファイルナンバーである。執行部のファイルナンバーの頭四文字は派遣員の誕生日であり、シーザーのファイル番号は112933Aであるのも、彼が11月29日生まれの33番目、A級血統の持ち主であることに由来する。だがアンジェの生年月日はファイルナンバーに記載されていない。彼は長く生きすぎているのだ。彼のパスポートは何度も作り変えられ、その度に生年月日も書き換えられ、元々の生年月日はもはや重要ではなくなってしまった。ナンバー中の「1」は、彼のユニークさとかけがえのないものを象徴している。

校長が一人で東京に向かうことを知った時、マンシュタインは愕然として、校長一人とオロチ八家では分が悪い、優秀な派遣員を選んで次の飛行機に乗せるべきだと強く要求した。

だが、副校長は軽くその提案を跳ね除けた。「わが息子よ、我々が送ったのは一人の派遣員ではない。一団の軍隊、ワンマン・アーミーなのだよ。校長は死ぬまで一人のライト・キャバルリーさ」

やはり校長の事を世界一知っているのは自分の父親なのだ、と感慨深く思っていたところで、マンシュタインは突然学院ネットワーク上に「重要通知」が送られてきたのを目にした。それによれば、副校長が校長の職務を引き継ぐ期間は学院の授業を全面停止し、代わりに身体強化をテーマとした「女子水泳選手権」やら、美学教育をテーマにした「ミス・カッセル」コンテストを開催するなどと……。マンシュタインはもう一つの可能性として、この恥知らずの親父は、本当は危険な旅の道中で校長がやられてしまうのを期待しているのではないかと思わずにはいられなかった。そうすればもはや彼を咎める者はおらず、学院を彼のハーレムにすることもできてしまうのだから。

「シーザーチームの消息はつかめないのか?」マンシュタインはテーブルに座った。

「とある漁船が海上で金髪の海難船員を拾ったという沿岸警備隊の情報があるが、この船員は夜のうちに海に飛び込んで逃げたらしく、船員も彼の姿はよく覚えていないという。その船員の胸筋が見事だったということは間違いない……ゴフッ、胸筋が見事だったという事は間違いない、だと? 日本人は……男性に対しても胸から見るのか?」シュナイダーは相当疲れている様子だ。「他にまともな情報はないようだが」

マンシュタインはしばらく考えた。「なら考えを変えてみよう。我々はシーザーチームを探しているが、シーザーチームもまた我々に連絡を取ろうとする……ところで、君の執行部は世界中にセーフポートを置いているだろう? シーザーチームが生き残っているとすれば、出来るだけ早くセーフポートに接触しようとするはずだ」

シュナイダーは首を振った。「以前は日本にもセーフポートがあったが、今は撤退している。長年にわたって、日本での任務は日本支部が一手に引き受けていたからな。我々がもはやセーフポートを使うことは無いだろうと……」シュナイダーは突然、何かを思い出したように悄然とした。

「どうした?」マンシュタインは訊いた。

「出発前に彼らに渡したマニュアルは、その件に関して更新されていない……。セーフポート関連の事項はあるが、セーフポート自体が失効している!」シュナイダーは立ち上がって叫んだ。「エヴァ! 地図上に歴代のセーフポート所在地を表示できるか!」

巨大スクリーンに日本地図が映し出され、東京のすぐ北に赤い点が点滅した。

「つい最近失効したセーフポートは東京都北部、千鶴町という小さな町にあります。1999年以降は整備されていません」エヴァはすぐに情報を提供した。

「クソッ! 新宿から近すぎる……! もし彼らの居場所が暴かれたら、オロチ八家はすぐに向かって行くぞ!」シュナイダーは叫んだ。「エヴァ! あのネットカフェのインターネットに侵入する方法を探せ! 全面監視だ!」

数平方メートルの小部屋の中で、シーザーはコンピューターをいじっていた。

部屋はシーザーの家の湯船よりも狭く、床はタタミ敷き、壁には浮世絵が掛けられ、細首の磁器花瓶には妖絶な桃花が一枝。ロ・メイヒが言っていたネットカフェとは違い、江湖のような暑苦しさは全くなく、どこかフェミニンで誘惑的な雰囲気があった。マネージャーに連れられるまま細長い廊下を通り抜けてここまで来たのだが、廊下の両側にはスライド・フスマが立ち並んでいた。どうやらこのネットカフェのネット接続は全て個室らしい。

確かに日本の多くのネットカフェのネット環境は個室で提供されるが、そのスペースは大抵非常に狭い。バックパッカーの中には、旅館よりはるかに安いネットカフェで寝ることを選ぶ人もいるのだが。

コンピューターは日本語の操作システムに日本語キーボードで、画面に広がるショートカットはシーザーにはまともに理解できなかった。だが根本的な機能は日本語版も他の言語版だろうと変わらない。シーザーはブラウザを開き、“www.cassell,edu”と入力した。

海外へ向かった派遣員が連絡を取る一般的な手段だ。電話ではなく、学院のWebサイトにアクセスして連絡するのだ。学院のホームページにはパスワード認証システムが隠されていて、認証後に内部ネットワークに入ってEVAと会話するのだ。

[ERROR 404: Page Not Found]

冷たい黒文字の文字列が画面に表示された。これはブラウザがWebサイトを見つけられなかったか、Webサイト自体が存在しないことを意味する。

“www.cassell.edu.jp”。カッセル大学の日本語ウェブサイトだ。

[ERROR 404:Page Not Found]

“www.cassell.org”。カッセル財団のWebサイトだ。

[ERROR 404:Page Not Found]

シーザーの入力速度はどんどん早くなっていくが、画面上に表示された冷たい文字列は変わらない。[ERROR 404:Page Not Found]。

ガットゥーゾ家のWebサイトも含め、学院関連の全てのWebサイトが存在していなかった。シーザーはアメリカン・エキスプレス・カードの公式サイトにログインしようとしたが、オーバードラフト無制限のブラックカードも無効で、そもそもサイトには彼のカード番号は存在しないと書かれていた。

Skypeをダウンロードし、インターネット電話を使って学院につなげようとしても、電話越しに出てきたのは冷たい女性の日本語だけだった。どうせおかけになった番号は現在使われておりませ云々とでも言っているのだろう。

シーザーは憮然とした。生まれて初めて完全な無力感を覚えた。彼は今や日本の小さな町で孤立無援、食べることも飲むこともままならず、金も無ければ通信手段もない。自分が誰であるか証明する事すらできない。もしここで死んだとしたら、ただの無名の死体となる。そして突然シーザーは悟った。かつての自分の自信の源泉は、何時何処でも自分の為に道を開いてくれる裏方のおかげだったのだと。今やその裏方たちもいなくなってしまった。裏方たちが彼を見つけられなければ必死になるし、今のガットゥーゾ家は上から下まで慌てふためいていることだろう。ヨーロッパにおいてガットゥーゾ家の地位は王室にも劣らず、シーザーの失踪は皇太子のそれにも等しいのだ。

この状況下でファミリーが考える可能性は二つ。シーザーが既に死んでいるか、あるいは拘束されているか。どちらにしてもそれはガットゥーゾ家に対する重大な挑発であり、ガットゥーゾ家は総力を挙げて直ちに復讐へ乗り出すことになる。

ネット封鎖がオロチ八家の仕業なのは間違いない。オロチ八家はEVAと同等のスーパーコンピューター・輝夜姫を擁し、電話、銀行、ネットといった日本のネットワーク全体を制御する事ができる。

はたして日本人は自らがどういう相手を怒らせたのか、己の罪も理解していないようだ。もしシーザーが結婚旅行中にソマリアの海賊に捕まり身代金を要求されれば、海賊は望み通り身代金を手に入れるだろうが、その身代金を数える暇もなく、頭上を低空飛行するイタリア空軍のF-16戦闘機が致命的な爆撃弾を投下する光景を見ることになるだろう。そんな慈悲も無ければ心も無いようなことができるのがガットゥーゾ家なのであり、少なくともシーザーは家老達のそういった性格を疑うべくもなかった。……陰気で、我儘で、それゆえに心底恐ろしい奴ら。シーザーが見つからない限り、ファミリーは刃を磨ぎ続ける。例えその刃を誰に向けるのか分からなくとも。刃だけを先に研ぎ、即座に敵に斬りかかれる状態にしておく、それがガットゥーゾ家の伝統なのだ。

シーザーという男は、こういった血の気だったファミリーの人々に比べれば、素直で思いやりのあるほうであった。

誰かがドアをノックした。シーザーがガチャリとドアを開けると、外には美味しそうなモチ米スナックの入ったトレイを下げたマネージャーが立っていて、その後ろに赤いチャイナドレスを着た少女が一人。頭を下げた少女の顔は前髪で隠れ、腰の引き締まった体躯だけが見えた。

女性がいるという事で貴族的な本能が反射的に働き、思わずシーザーはドアを開け、マネージャーと少女を中に招き入れた。狭い空間に三人が押し込まれ、全員が別々の壁に寄りかかる。そうでなければ胸がくっついてしまいそうだった。

「Sir, your food.」マネージャーはトレイを小さなテーブルに置いた。

チェスの駒くらいの大きさのものが十数種類あるモチ米スナックは小さな白い磁器の皿にそれぞれ盛り付けられ、緑の葉が所々に描かれているもの、桃色の花模様が描かれているものもあった。シーザーは訝しんだ。食べ物というのは口で噛むもののはずだが、こんな小さな物、鼻の穴から食べろとでも言うのか?

少女はチャイナドレスの裾を持ち上げてシーザーの前に跪き、精巧な木箱をひとつ、タタミの上に置いた。マネージャーは頭を下げながら静かに出て行った。シーザーは状況が呑み込めず、狼狽する目を少女に向けた。赤いチャイナドレスが彼女の若々しい身体にピッチリと張り付き、その腕から肩、背中にかけては黒いレースが薄く掛かっているだけ、高いスリットからは網目ストッキングが見え、足には白いハイヒール。なんという……なんとキワドイ服!

シーザーは心の底で何かが折れる音を聞いた。何かが、何かが間違っている!!

中央管制室。巨大スクリーン上に魅惑的なアニメが流れ、その場の全員が見上げていた。

若い少女たちが座ったり臥したり、もどかしいポーズをとっている。マウスがその身体の上を滑ると、彼女達が立ち上がったり腰を捻ったり踊ったりする。どうやら、何かのサイトのホームページらしい。下には色々な小さな広告があり、トーフのような四角く狭い空間に胸や尻がいっぱいに詰まっている。

「なんなのだこれは! エヴァ、プログラムでも狂ったか!?」シュナイダーは仰天した。こんな映像が、中央管制室という至って真面目な場所に相応しいはずがない。

「元来のコミック&ネットカフェは閉店。同店舗はマンボというネットカフェチェーンに売却済み。マンボの公式ホームページを現在表示中。成人向けインターネットカフェを謳い、特殊な服装の女子学生によるサービスと『靴磨き女子』という特殊なクリーニングサービスを提供している模様」エヴァの声は起伏に乏しく、まるで何か退屈な公式定理を読み上げているかのようだ。「別名はソフトポルノネットカフェ。事業は日本国現行法に準拠。ただし、地元のヤクザとの接触ありとのこと」

シュナイダーは震えた。それはつまり、シーザーやソ・シハンがセーフポートだと思っている場所が、今やヤクザの支配下にあるということだ。

「急げ! あのネットカフェを制圧するんだ!」シュナイダーは吼えた。「急げ!」

シーザーは理解した。このネットカフェは明らかにおかしい。空気感も曖昧だし、壁の浮世絵に描かれている女性も半裸だったりしている。

元々のコミック&ネットカフェはいつの間にか消え失せ、完全なポルノショップに取って代わられている! パソコンの画面上のアイコンや壁紙もどことなくセクシーだし、今やリアルの人間が出張してきている。単なるポルノショップでもない。ポルノショップの中でも「スーパーハードコア」だ!

そういえばさっき、マネージャーからも「スリープ」するかどうか聞かれていた。ジャパニーズ恐るべし。ネットカフェで添い寝サービスだと? 超業界的なクソ資本主義的競争が風俗店をも退廃させているというのか! シーザーは乱心した。

だが今、目の前には跪いた美しい少女がいる。言葉の疎通も不十分なまま、彼女が何をしたいのかもわからず、曖昧な状況だけが広がっている。携帯でも持っていれば一部始終を録画して無実を証明することも出来ただろう。結婚式直前の彼にとっては清廉潔白な結果が重要なのだ。シーザーはこのセクシーな美女を、さりげなく追い出す方法を考えなければならなかった。貴族はいかなる女性にも嫌悪を示してはならない。国への裏切り、信仰の冒涜、子供の殺人や強姦といった忍びざる大罪を犯していない限りは……そして、普通の女性はそんな凶悪犯罪などに関わるはずもなく、大抵の場合はただ懸命に生きているだけだ。

しかしどうすればいい? 彼女の自尊心を傷つけることなく、扉を開いた美女を拒否するには? 阿弥陀仏善哉善哉、貧相精進せよとでも言うか? ロ・メイヒならできたかもしれないが、シーザーには思いつけもしなかった。

脳汁まで絞り尽くしたシーザーだったが、彼の語彙レパートリーに羅列された高飛車な口説き文句は、どれもうまくいかなそうだった。日本式のコンパートメントはあまりにも狭すぎた。二人の呼吸の声が聞こえてしまう。

「ガットゥーゾさん?」少女が訊いた。

シーザーは驚き、頭を上げてよくよく顔を覗き込んだ。「ミ、ミス……アサオ・マコト?」

数日前に玩具店で会った少女、麻生真だった。彼女が入ってきたときにシーザーが既視感を覚えたのも当然だったが、眉の下がった化粧と前髪のせいで、今に至るまで顔がよく見えていなかったのだ。

「ハイ! 私です! シーザーさんはどうしてここに?」彼女も驚いていた。高校を卒業したばかりの彼女の英語は、日本人の中でもそれなりに流暢な方だ。

シーザーは自分がどうしてここに来たのか、心の中で言った。……俺はバイクでここに来て――

真は二歩前に進んだ。この異邦人との再会は彼女にとって幸運であり、幸福だった。

真はあの夢のような雨の日を思い出した。疾走する赤いフェラーリが雨を突き破って現れ、黒い外套の男達が飛び降りれば、その服の裾が風に翻り、裏地の絢爛な刺繡を露わにする。しかし本当に恐怖に負けた真にとっては、助けを求める電話をしたのは間違いで、ただ地獄の門を開いて悪霊を解き放っただけだとも思った。極道の手口は聞いたことがあった。表面的には礼儀正しくても、罪を犯した者は音も無く消え失せる。東京の高層ビルのコンクリート柱の中にいくつ死体が眠っているのかも分からない。真はこの一行が本当に野田寿の手首を斬り落とすものだと思っていたが、一見凶悪なこの男達には、それなりのユーモアがあるようだった……事情が解決した後、彼らは漫画を読み始め、店内はすっかり静かになって、雨が屋根を叩く音だけが聞こえるようになった。

真は小さい頃から雨が怖かった。雷鳴に稲妻、雨粒がボロ家のトタン屋根を叩き、窓の隙間から冷たい風がびゅうびゅうと吹き込み、真はその度に布団でブルブルと震えていた。だがその夜は、雨の音が奇妙なほど素敵に思えた。戸口に鬼神のような男たちが座っていれば、どんな祟り神も鬼も店には入ってこないだろうと思えて、特別安心できるのだった。

凶悪極道一行の中でもシーザーは特に印象が深かった。まったく普通のインスタントコーヒーを一杯入れただけだというのに、シーザーは一口飲んで雲を裂いて輝く太陽のような笑顔を見せてくれた。彼はほんの少しの一口飲んだだけで、敬意に賞賛、感謝の念を表し、この一杯のコーヒーが自分の命に値するかのような表情を浮かべながら、片言の日本語で叫んだのだった。「アリガータ! Good Coffee!」

それこそが貴公子の礼儀だったのだ。食べ物や飲み物を提供する者が美しい女性であれば、シーザーは最大の笑顔と賞賛で返す。かつてアマゾン川流域へ行った時も、美しいインディアンの少女が作りたてのキャッサバビールを振る舞ってくれたことがあった。シーザーはこのビールがアマゾン川の水をまともな濾過も無しに使っていることを知りつつも、ガイドの静止を振り切ってビールを受け取り、大声で称賛した後、それを一気に飲み干し……その後三日間は下痢を催した。

彼にとって、下痢などは小事に過ぎない。美女を拒絶する貴公子など、人間失格なのだ。

だが今回はむしろシーザーが警戒して、真に触れないように後ずさっていた。ほんの一瞬だったが、それで真はシーザーの困惑を理解した。彼女はこの場所が何たるかを思い出し、自分と相手のアイデンティティを思い出した。数秒の沈黙ののち、彼女はゆっくりと引き下がって、再び頭を下げた。

二人は膝を突き合せ、頭を下げたまま長らく沈黙していた。時間は一秒一秒と過ぎていき、パソコンのモニターがスクリーンセーバーに入ると、様々な巨乳の少女や足長の女性が画面上に現れ、投げキッスしたり尻を向けたりする。

シーザーがこんなに恥ずかしい思いをしたのは初めてだった。唯一の救いは、真の顔が長い前髪ですっかり隠れていたことだった。空気を和らげようと何か言うべきだろうが、言えそうな言葉が見つからなかった。

仮にシーザーがただの五月蠅いインテリかぶれであれば、涙ながらにタタミをバンバンと叩き、年端も行かない少女にこんな汚い場所で生計を立てさせる社会など畢竟残酷極まりない! とでも熱弁出来ただろうし、あるいは彼女の肩に手を置いて、お嬢さん、怖がらないで、君を慰めてあげる、などとか……類まれなる淫乱野郎なら簡単なことだろう。彼女を軽く押し倒し、ゲヘヘと淫らに笑いながら、以下省略三千七百八十字……もしポンペイウスなら……考えたくもない! 類まれなる淫乱種馬親父!

シーザーは完全に混乱していた。彼はただ、ポルノショップで働くという真の個人的な選択を尊重しているということを伝えたかっただけだった。誰も彼女の意思に無責任な発言はできない。誰も彼女を軽蔑などできない……。だが、彼はネットを使いに来ただけだった。一体それと何の関係があるのか! 真ちゃんはパソコンではない!

「あの……靴磨きします?」真が小声で聞いた。

「靴……磨き?」シーザーはびっくりした。

「君は……靴磨きしにきたのか?」まるでローマ総督アントニウスを誘惑するクレオパトラではないか――シーザーは心の中でそう言った。

真が箱を開けると、そこには靴磨き用の油やワックス、ブラシに布などなどがずらり。「ハイ。私、ここで靴磨きしてます」

シーザーは心の中で叫んだ。これは一体何なんだ? 俺の考えすぎだったのか? それともこの店が特別おかしいのか? 想像してみてほしい、アントニウスがクレオパトラの妖絶な顔と豊満な身体に心動かされている時……クレオパトラが突然油とブラシを取り出して……エジプト靴磨きはいかが? 普通仕上げは銅貨三枚、スペシャル磨きは銅貨六枚、銀貨一枚で足マッサージサービス! ……だが真の服をもう一度見てみれば、この異常環境もすぐに理解できた。ピチピチのチャイナドレスの靴磨き少女、これは靴磨きそのものというよりは少女の若い身体を売り物にしているのだ。ドレスの背の部分が薄布一枚になっているのは、女の子がしゃがんで靴を磨いている間、客がそのほとんど裸に近い背中を見て、カワイイ少女が足元に蹲っていることに満足感を得るためだ。なるほどこれはポルノショップだが、シーザーが想像したような露骨なものではなく、妄想的な趣に基づくものだった。

「シーザーさん、どうぞ靴を脱いでください。私が磨いてさしあげますから。何か問題でもありますか? 少し具合が悪そうですが、大丈夫ですか?」真は囁いた。

シーザーはこのままではいけないと思いつつも彼女を拒絶できず、泥だらけの靴を脱いでタタミの上に置いた。「だ、大丈夫だ。ここにはネットを借りに来ただけなんだ……」

東京、新宿区、源氏重工。

VIP用エレベーターが最下階に降り、源稚生が大股歩きで出てきた。矢吹桜がトレンチコートと長刀を携えて、彼の到着をロビーで待っていた。

「情報は確かなんだな?」稚生はさっとトレンチコートを羽織りながら外へ歩いていく。

執行局の車列が既に外で待機していた。幹部たちは車の屋根にパトランプを付けているが、このように警察に偽装することが、ラッシュアワーの時間帯に交通をかき分けて進む最良の方法なのだ。執行局の手段としては十八番の類に入る。

「三分前の輝夜姫のアラートによれば、学院本部からのサイバー攻撃は千鶴町のネットカフェに向けられていたそうです。そのネットカフェが学院のセーフポートだと思われます」桜は小走りで稚生に続いた。「シーザー達がいるとすればそこでしょう。他にも長崎港へ戻る船が海難した船員を拾ったとの情報がありまして、我々がコンタクトを取ったところ、その船員の似顔絵を入手できました」桜は稚生に一枚のファックス紙を手渡した。「シーザー・ガットゥーゾで間違い無いと思います。シーザーが生き残っているとすれば、他の二人も生き残っている可能性も高いでしょう」

「ハハ……」笑うような時ではなかったが、その手書きの似顔絵を一目見た瞬間、源稚生は苦笑せずにはいられなかった。「これがシーザーだと? ンンッ……この胸元は一体どういうことだ……」

「身長、体重、髪色、その他特徴を考えても、シーザーでしょう。胸に関しては……相当その船長に印象深かったのかと」

「千鶴町の位置は?」

「東京から北にある小さな町です。行政区はサイタマ県ですが、新宿からは遠くありません。交通に問題が無ければ二十分ほどで着きます」

「要するに、交通の問題をどう解決するかということか」稚生は眉をひそめた。

シーザーが生きていると知って、彼はすっかり安心していた。だが神葬所の秘密を知った彼らを日本から出すことはできない。少なくとも、この事件が収束するまでは……。

「それなりの田舎ですので、我々の人員は配置されていません。ただ、『アカゾナエ』という暴走族がいます。我々はそのアカゾナエに連絡し、ネットカフェを制圧します」

「余計な事をするな。シーザー達がセーフポートに着いていなければ、アカゾナエをけしかけるなど、ただ藪をつついて蛇を出すだけだ。仮に辿り着いているとして、バイクのガキ共に何ができる? 彼らは学院本部の最精鋭の三人、いわば獅子中の獅子だ。ネズミに徒党を組ませたところで、獅子を捕らえることなどできはしない」稚生は蜘蛛切を受け取った。「運転は任せる。先行するぞ!」

シーザーはまだパソコンと格闘していた。ハッキングプログラムを幾つかダウンロードし、海外ネットワーク経由で学院のWEBサイトにアクセスしようとしていた。最も基本的なハッキング操作だ。輝夜姫が日本からカッセル学院のWEBサイトへの全てのユーザーを監視しているなら、シーザーはフィンランド、スウェーデン、ドイツあるいは中国のネットに繋ぎ、そこのサーバーから学院のサイトにアクセスすればいい。

プロキシサーバー検索、ping、echo待機……プロキシサーバー検索、ping、echo待機……[2]。シーザーは一時間これの操作を繰り返したが、海外のプロキシサーバー経由のアクセスすら「要求がタイムアウト」と表示されてブロックされてしまう。輝夜姫のファイアウォールはシーザーが思っていたより遥かに強力だった。この時、彼は不意にソ・シハンに少し羨慕を覚えた。ソ・シハンの電気システムとインターネット能力は学院本部では随一で、シーザーはずっと彼を「工学ナード[3]」と言って嘲笑していた。今その工学ナードがここに座っていたならもっとまともなハッキングができたはずだろうが、シーザーにはただバカみたいにpingやれpingそれとしかできない。

[2]pingはDOS、UNIXないしLINUX等のOSにおけるエンドツーエンド接続用のコマンドで、ネットワーク接続速度をテストする際に使用される。Echoは通信に対する相手の応答で、これが最も基本的なハッキング操作である。

[3]Nerdとはアメリカのスラング。日本でいうアニメオタクとはややニュアンスが異なり、本から得た知識しかないクソオタクという意味。たとえば『ビッグバン★セオリー』のシェルドンは典型的なNerdといえる。

「ガットゥーゾさんがここに来たのは、本意じゃないんですよね?」しばらく後、真は革靴にワックスをかけようと横に跪き、是非を聞いた。

シーザーはそこであることに気付いて愕然とした。ping、ping、ping……なんて自分がやっている間、真はずっと靴を磨いていたのだ。チンピラ・ユーズドのボロボロの革靴を、さもサルヴァトーレ・フェラガモに変えてしまうかのように、驚くべき丹念さで長らく丁寧懇切に磨き尽くしていたのだ。

きっと彼女は伝統的な日本少女そのものなのだ。一枚の静物画のように、例え同室にいようとも互いに干渉することなく、時折互いに目線を交わすだけでいい、そんな女性なのだ。

「普通のネットカフェだと思ったんだ」シーザーはできるだけ婉曲的に表現しようとした。「日本語ができないから……その……混乱してしまったんだ」

「ふふ、シーザーさんが考えてるようなものじゃないと思いますよ、ここ」真は恥ずかしそうに笑った。「ここはただのネットカフェですよ。女子高生の店員がセールスポイントなだけです。私は靴を磨いてるだけですし、スケベなお客さんが背中を触ろうとしても、その下にはちゃんと服を着ていますから」真がネックラインを数センチ下げて見せると、確かにいわゆる裸の背中は単なる男の幻想だったようだ。薄橙色のレオタードをピッチリと着ているだけでも、その上に黒いベールが被さっていれば、男にすればきらめいて見えてしまうものである。

「それって……普通なのか?」シーザーは全然信じられなかった。

「女の子と一緒にネットをするサービスもありますけど、私はしません。お客さんと近すぎると手出しされちゃいますからね」真は小声で言った。「あとは『枕戦争』サービスとかもありますけど、私はやりません。私は靴磨きだけです」

彼女が枕投げを英語で“pillow war”と表現した時、シーザーは恐ろしさに言葉を詰まらせた。枕の上の戦争だと!? なんてポルノ的な響き! 枕戦争とは一体何なんだ!? クレオパトラはローマ執政官アントニウスと寝て対オクタウィアヌスの同盟を取り付けたというが、これがいわゆる枕戦争ということなのか? こんなネットカフェで世界情勢に影響を及ぼす大事件が起こっているというのか?

「……メイド服を着た女の子が、枕でお客さんと叩き合うサービスですよ」シーザーの表情がおかしいことに気付き、真はすぐに説明を加えた。

心の中でシーザーは叫んだ。日本人の娯楽は訳が分からない! 枕バトルの何が楽しいというのだ!? 俺とソ・シハンの方がよっぽど楽しいことをしている! いつでも木刀で打ち合えるし、余裕があればサブマシンガンだって使える!

「それならスリープって何だ? マネージャーが俺に聞いたじゃないか……スリープ、要りますかって」シーザーは好奇心のままに聞いた。

「女の子の膝枕サービス……三十分で二千円です。お店の中では『高校お昼寝』って呼ばれてて、中高生時代に彼女さんの膝の上で寝てる気分になれるんですよ」真は小声で言った。「私はやりませんけど、割が良いので、進んでやる子もいます」

「はぁ……なるほどな……」シーザーは頭を掻いた。ありとあらゆるエロティシズムをサービス化していく、これが日本人のヘンタイ性なのか……。

「君に関して、客はなにか言わないのか?」シーザーは丁寧に尋ねた。

「私はこれをつけていますから。店の人も私にカレシがいると思っていますし、お客さんもそこまで私に詰め寄ってきません。私が今回靴磨きに回されたのは、シーザーさんが礼儀正しいからですよ」真が細い手をシーザーの前で伸ばすと、その中指には小さな銀の指輪がはめられていた。

「ボーイフレンドができたのか? おめでとう」数日前にはなかったはずだ、とシーザーは思いかえした。

「いえ、自分で買ったんです。カレシがいることにすれば、こういう店で働くのも楽になりますから。女の子をしつこく誘うスケベなおじさんも、指輪を見ればさっと手を引くんですもの」

「おもちゃ屋の仕事は続けなかったのか?」

「本家の人が来た次の日、私はクビにされちゃいました。寿さんが友達の伝手でこの仕事を紹介してくれたので、おとといからここで働いているんです。おばあちゃんにはまだ言っていません。だって、私の就職をあんなに喜んでくれたんです。おばあちゃんの年金があれば生きてはいけますけど、大学にもう一度行ってほしいって、おばあちゃんも思ってくれてるので」真はシーザーの前に座り、靴を足に履かせ、光るほどまで布で磨いた。「私がクビになったと知ったら、おばあちゃんは生活費まで切り詰めて私の学費を貯めちゃいますから」

結局、それから数分高級靴磨きサービスを受けた後、シーザーは見事なまでの45度仰角で天を仰いでいた。

「要するに、俺達がまずかったわけだな……」シーザーは後ろめたそうに言った。「君の事が好きなアイツ……ああっと、野田寿だったか、奴とはうまくいってるのか?」

真は頷いた。「ちゃんとやってくれてますよ。毎日仕事が終わったら迎えに来てくれるので、みんな彼が私のカレシだと思ってるんです。大きい声では言えませんけど、彼はこの辺りでも顔が利きますから、付き合ってるカンジにしていればみんな優しくなってくれるんです」

彼女は突然、猫のように笑った。この誠実な少女に、女の狡猾さが覗いたのを、シーザーは初めて見た。

極道の者は日陰者。まともな生活ができるなら、極道になどならない――シーザーは突然、源稚生のそんな言葉を思い出した。野田寿のようなバットを振り回す若ヤクザも、その実は中卒のバカでしかない。

「寿はシーザーさんみたいな大物ではありませんし、男同士でバカみたいな話題で盛り上がるような人です。でも、シーザーさんのようにいい人でもあるんです。一生懸命私に尽くしてくれますし、私もあの人は嫌いじゃありません」真は言った。

「少し意外だな……」シーザーは少し呆気にとられながら呟いた。「だが、そんな人と知り合えたのも幸運ということだろうな」

「ご心配には及びません。私、自分を大切にする女の子ですから。確かに貧乏ですけど、いっぱい頑張れば、いつかは……」真はシーザーの靴ひもを結んだ。

シーザーはその時、何故真が自分にこんな話をしているのか突然理解して、心をざわめかせた。彼女は弁明しているのだ。自分の仕事は何もアヤシイものじゃなく、ただ貧しいだけ、貧しさも決して悪いことではないのだ、と。シーザーが眉をしかめて身を引いたその瞬間彼女の目が浮ついたのは、心の中で強く悲しんだからなのだ。

世にも珍しく、シーザーは自分の愚かしさを悔いた。

「靴ひも、きつくないですか?」

「大丈夫だ、ちょうどいい。君……ちょっと教えてくれないか?」

「はい! 知っている限りは!」

「俺はネットカフェを探して千鶴町に来た。そこには俺にとって重要なある『箱』があるんだ。この辺りのネットカフェといえば、心当たりはあるか?」

「はい! ここですね!」

「あ、いや……漫画が読めたりネットサーフィンができたりする場所のことだ。小さい所でも、辺鄙な場所でもいいんだ。多分ここ程……豪華、じゃあないとは思うんだが……」

「確かにここにあったんですよ。シーザーさんの言う通りのコミック&ネットカフェが、元々ここにあったんですけど、数年前に潰れちゃったらしいんです。それでテナントがマンボになって、店員も変わっちゃってるので。シーザーさんの言う箱っていうのも、もう無いと思います」

「な……クソッ、あの執行部マニュアル、古かったのか……」シーザーは渋い顔をした。千辛万苦に堪えてここまで来たというのに、あるべき手助けがとっくに消滅しているなど。もっと早く知っていれば、そこらの適当なネットカフェに入って、さっさと学院に連絡を取っていたというのに。

「もう一つ、頼みたい」シーザーは言った。「実は俺は本家の者ではない。ただ手を組んだだけだ。話すとややこしくなるが、とにかく……他の者に俺を見たと絶対に言わないでくれ」

「ハイ!」真は元気よく頷いた。「ヒミツです、寿にも言いません。テレビであなたの指名手配を見ましたよ。警察も追ってるって。あなたの似顔絵、うまく描けてました……」

「ああ、令状がテレビに出てるということは、俺は日本国内の危険分子の中でも相当上位に入ってしまったわけか……」シーザーは独り言ちた。

「だから、ここにいるのは危険ですよ。入り口にはカメラが付いてますし。日本って、コンビニも含めた公共の場所の殆どに監視カメラがあって、出入りするお客さんを記録するんです。ただ、今のあなたはちょっと……店長も分からないでしょうね」

それだけ汚いとでも言うか? そう、汚くないはずがない。一日中バイクを乗り回し、ジーンズは擦り切れ、尻まで痛いときた。指名手配されている堂々楚々のイケメン青年とは似ても似つかない。そもそも、堂々楚々のイケメンでない瞬間など、シーザーの人生にはほとんどないのだ。

「なのに、俺を助けてくれるのか? 指名手配中の凶悪犯を?」

シーザーには好奇心があった。彼は常に周りの女子たちから媚を売られ、それを喜んで受け入れてきた。日本以外でなら、ガットゥーゾ家を後ろ盾にしたガットゥーゾ家の若旦那はおだてられて当然だが、ここ日本では、彼はただの無力な指名手配の犯罪者でしかない。

「何があっても、信じますわ。だって、優しい人ですもの」

生まれて以来、あらゆる誉め言葉やお世辞を受けてきたシーザーだが、彼の記憶の中に「優しい」という言葉はほとんどなかった。真以外に「優しい」と言ってくれた女性はただ一人……死んだ彼の実母だけだった。

シーザーは天性の天邪鬼として生まれた。ガットゥーゾ家の希望の星として生まれ、ファミリーの継承者として確立されたが、その傲慢さと腕白さは常に家老たちの頭痛の種だった。駐米イタリア大使が家に食事にやってきたときには、シーザーは台所に忍び入って鮮魚の胆汁を大使のサラダに入れ、大使は一口噛んだだけで口の中が緑色の胆汁で一杯になってしまった。羊小屋のお気に入りの子羊に勝手に名前を付けられたことへの復讐だったのだが、その時彼はわずか七歳だった。ファミリーのトップが集まるカントリーハウスで豪華な仮面舞踏会が開かれた時も、男女が寄り添って踊っていると、突然音楽がホラーな絶叫の声に変わってしまい、ハイヒールを履いた女たちが恐怖で倒れて、胸いっぱいのスポンジを床中にまき散らすことになったことがあった。シーザーの動機はただ、うるさくて眠れないから、だったという。当然、最も過激だったのは実父ポンペイウスへの復讐だった。ある日ポンペイウスが妖絶な女優を連れ帰ってきて、抱き合いながらベッドルームに転がり、服を脱がし合いながら電気を消すと、突然壁に鮮やかな緑色の手書き文字が浮かび上がった。『この部屋の宿泊者名簿』なる文字の下に女性の名前がずらりと羅列され、最後にはこう記されていた。『君もこのリストの最後に記念にサインしてくといい、ペンはすぐそこにある。シーザー・ガットゥーゾ(そこにいる男の息子)より』

ポンペイウスが慌ててライトをつけると、その蛍光ペンの文字は彼が大枚をはたいて買ったルノワールの名作、お気に入りの女人画の上に書かれていることに気付いた。ほんの少し前に愛を誓い合った女優はその瞬間下着を彼の顔に投げつけ「私をあんな汚い雌犬どもと一緒にしないで!」と怒り狂って飛び出ていき、ポンペイウスは自分を陥れたクソガキを探して回った……物置で見つかったシーザーは冷ややかな目でポンペイウスを見つめ、小さな顔を強情さで固めた。ポンペイウスはシーザーを「いい加減な事を書くな、あの中の六人には逃げられたんだぞ!」と怒鳴りつけたが、シーザーはこう冷たく返すのだった。「どうせいつか寝るつもりのくせに、何言ってんだ」。

このやんちゃな継承者に対する家老達の心配は尽きなかった。子供でこんな面倒なトリックスターなら、大人になったら魔王にでもなってしまうのではないか……。

だが、母親だけはそう思わなかった。真夜中、彼女はシーザーのベッドに座って息子の額にキスをして、こう囁くのだった。「世界は残酷よ。どんなに反抗しても、終わりが無いの。でも、お母さんは幸せ……私のシーザー、とってもいい子なんだもの」

自分は本当にそんな「いい子」なのか? シーザーはよくわからなかった。大人の都合を捻じ伏せて、滅茶苦茶にしているだけだというのに……。あの女優も、家老達も、下着もハイヒールも、全てぶち壊しにしているだけなのに? 一発デコピンされたっておかしくないのに!

「ハレルヤ――」シーザーはテーブルに十字架を描き、エンターキーを押した。

今回はスウェーデンのサーバー経由のアクセスだ。世界で最も安全なサーバーの一つだ。核シェルターに隠されたホスト機には、どんなハッカーでもアタックをかけることはできないという。

インターフェースが数秒止まり、無数のコード行が単純なDOSウィンドウに湧き出て、白い文字がまた瞬く間に上に向かって伸びていく。

成功した。学院とのコネクトに成功したのだ。湧き出て来た文字列はEVAによって送信された電子復号ロックだ。データの流れが、地球の反対側にあるアメリカから、氷と雪の地を通り越して、この辺境島国の田舎の準ポルノネットカフェの小さなパソコンに繋がったのだ。

文字が消え、一つの名前が点滅した。

“EVA:\”

シーザーは興奮を抑えながらキーを叩いた。

“Caesar Gattuso, agent of the Department of Implement, Class A, file No. 112933A, I am calling from Japan, I am in trouble.”

“EVA: Welcome home, Caesar, you are under my protection.”

EVAがこれほど親切に思えたことは無かった。口うるさい女性が嫌いなシーザーは、ナイトガーディアン掲示板でEVAの性格を「尊大傲慢な白人中年婦女」と揶揄していたほどだったが、今こうしてEVAが目の前に現れた瞬間、この白人中年婦女を抱きしめてキスまでしたいとすら思えた。EVAの保護下にあるということは重要な意味を持つ。情報システムのサポートを受けられ、学院の口座から現金を引き出すこともでき、ヘリを用意して日本領から脱出することもできる。EVAの後ろ盾を得たオンライン状態の執行員は無敵とすら言える。仮に彼が撃たれて血を流しても、EVAに助けを求めれば、数分で救急ヘリコプターが空から降りてきてくれる。

“シーザー:龍淵計画失敗。確認できる生存者は自分のみ”

“EVA:カッセル日本支部が裏切りました。日本が戦場な”

“シーザー:裏切り? 何故だ?”

“EVA:情報アクセス権限が不足です。潜伏状態を維持してください。神の国を訪れたあなたが生きていることをオロチ八家が知れば、必ず逮捕に来るでしょう”

“シーザー:セーフポートが無くなっている。隠れる場所が必要だ。ヘリコプターと、追跡されない携帯電話、クレジットカード、日本円現金を五百万用意してくれ”

“EVA:日本の航空管制条例は厳格です。あらゆる航空機の移動は記録され、オロチ八家はその記録に基づき追跡するでしょう。代わりに迎えの車が移動中です。安心して待ってください。要求金品は全て搭載されています。車を使い、安全な場所に移動した後、再度連絡します”

“シーザー:Got it.”

予想通り、EVAは数分も経たずにシーザーの移動計画を立て、車を用意したらしい。

真はシーザーの隣に座っていた。元気よくキーボードを叩くシーザーは、まるでピアノを弾いているかのようだ。真は幸せだった。負け犬状態のシーザーも相当「かわいそう」だったが、シーザーにはやはり、この自信に満ちた表情がぴったりだ。

真があの雨の夜を思い出す度、シーザーは強風がトレンチコートを大きくなびかせながら、雨風の中で煙草に火をつけ、頭を上げて煙を一息吹く。彼はジェノヴァ湾の日光の中で生まれた。どんな暴風雨であろうと、その光を阻むことはできない。

自分のものでない長髪がシーザーの肩にかかり、髪からほんのりとサンダルウッドの香りがした。シーザーはモニターに反射する影を見て今の状況を理解した。二人の頭が、まるでプリクラを取るカップルのように寄り添っている。

これはいけない、とシーザーは思った。

恋を知った少女のふるまいだった。無意識の内に寄り添ったり、相手の後に黙ってついて行ったり、テーブルでは特別活き活きと話していたのに、二人きりでは突然黙り込んでしまったり。心の中の何かを、行動で誤魔化そうとするふるまい。シーザーはそれを十分なほど知っていた。完璧すぎるのはガットゥーゾ家の男の欠点だ。必ず女性に涙を流させることになるのだから。シーザーは何も知らないうちに、一人の少女の琴線に触れていたのだ……。彼はただ呆然と座ったまま、手持ち無沙汰に足を掻いた。

たとえ言葉をほんのわずか交わしただけだったとしても、一生のうちに一度でもシーザーと出会った女性は幸運だ。いつか年をとって、顔の皺が炭のように深く濃くなっても、ジェノヴァ湾の海での出来事は決して忘れられないだろう。白い船長服を着た青年が夕日に向かった船首に座り、静かにジンを一杯呷り、海風がその金髪をなびかせ、マストに止まった隼が羽ばたく……。彼は少女から見えないところで、手持ち無沙汰に足を掻いた。

シーザーは離れられなかった。真に恥をかかせることはできなかった。貴公子のプライドの悪い部分だ。例えそこに心が無くても、女性の愛慕を拒むことはできない。貴公子は常に自己研鑽、瀟洒多金、風度翩々、世界で最も完璧な男であることを望み、女性が夢見る男を演じる。一人の少女が彼の肩に寄りかかって夕陽を見たいと思えば、貴公子は無理にでも引き受けて、夕陽の中の戯れまでは付き合うが、その後は二度と会う事も無くなる。

考えてみれば、種馬親父の放浪生活を責める資格などないのかもしれない。あの赤髪の魔女に出会えてなければ、父と同じ淫蕩放浪の道を辿っていたかもしれないのだから。

今でもシーザーは、自分が何故これほどまでにノノに惹かれるのかわかっていない。ノノの素晴らしい所は、決して全てを見通せないことであり、だからこそシーザーの名言も意味を持つ。「全ての少女は一冊の本だ。そして我が最愛のノノの本は、一ページも読めないのさ」

一瞬で読み切れてしまう女性に何の意味がある? 一、二ページの広告と、使い古されたペラペラの「I love you」くらいしか書かれていない女性の心を寄せられたところで、何になるというのだ。

シーザーは一分ほどそうしていた後、少しずつ離れて、真の目を見た。「真さん、まだ勉強したい?」

「もちろん! 出稼ぎしてるのも、学費の為ですもの!」真は頷いた。

「この件が終わったら紹介したい人が居る。彼はガットゥーゾ教育基金の会長で、イタリアのペルージャにある、俺達のファミリーが運営する外国人大学の校長もやっている人だ。きっと君の勉強の支援の為に、奨学金も全額出してくれるはずだ。ペルージャは美しい街だ。丘に建てられた街には、坂道の道路に沿って古代ローマ風の建築がたくさんあるんだ。数日かけてペルージャを案内してあげよう。俺のフィアンセも紹介したい」シーザーはフィアンセがいることをそれとなく示した。

「そんなの……おばあちゃんの面倒を見なくちゃいけませんし……」真は素早く手を振った。

「君のおばあさんの年金も出してくれるだろう。おばあさんを連れて、イタリア旅行もいい」シーザーは微笑んだ。

そうだ、この屈託ない笑顔、これが俺の本当の姿! 風度翩々、胸中に成竹有り、美少女の笑顔に一擲千金! ……シーザーは我ながら、自分のイケメン度に惚れ惚れした。

その時、突然外から急ブレーキの音が聞こえた。誰かが高速でネットカフェの前に止まったらしい。

「あなたを迎えに来た車でしょうか?」真は身を起こした。「ちょっと見てきます。挨拶してきますね」

シーザーは勢いよく真の手首をつかんだ。「出ちゃダメだ。一台じゃない……集団らしい」

真が耳をそばだてると、すぐ近くの商店街の人の声まで聞こえてきたが、外から聞こえるのは一台の車の音だけだった。マンボ・ネットカフェの前で止まったその車はエンジンをつけたまま、ブレーキの尖鋭な金切り声を乗せた巨獣のような唸り声を上げ、扉の前で暴力的改造スポーツカーの威容を露わにしている。数刻の後、獣の群れの咆哮が遠くから轟いた。シーザーの言葉通り、大排気量のオートバイを交えた車の集団だ。マンボのある四階建てビルの近くを走り回る彼らのテールランプは、窓から見れば血のように赤い蜂の群れのようだ。

ネットカフェの前に停車したのは真っ赤なダッジ・バイパー、シーザーの「極域流星」ブガッティ・ヴェイロンの十分の一以下の価格で、ヴェイロンを超えるエンジン排気量を実現した、運転の難しい狂暴なスピードマシンである。ブガッティ・ヴェイロンがローズゴールドのスポーツウォッチとカジュアルスーツを身に着けた金持ちの御曹司なら、ダッチ・バイパーはアメリカンハイウェイでブイブイ利かすギャングだ。さらにこの種のスポーツカーを乗り回す若者は大抵エンジンに亜酸化窒素を注入してパワーをさらに高めるNOSシリンダーを追加装備しており、エンジンの耐久を犠牲にしながらスポーツカーのパワーを追求し、排気ガスをまき散らすファイヤーモンスターマシンに変えてしまっている。

バイパーのトランクが開くと、バイクにまたがった少年達がバイパーの脇を通り過ぎ、トランクからステンレス製のナタや短銃身ショットガンを取り出した。彼らは真鍮の銅釘が打たれたけばけばしいレザージャケットを着こみ、髪はそれぞれ青やオレンジ、緑に染められ、両腕には威圧的タトゥーが入れられている。

ヤクザ暴走族、なおかつ「武暴走」だ。暴走族には「文暴走」と「武暴走」の二種類がある。文暴走とは「違法競争型」とも言われるドラッグレースを好む輩で、日中は普通の仕事をしていたりする一方で、夜になると愛車で乗り回す暴走族だ。一方、「共同危険型」とも言われる武暴走は、大抵の場合退学あるいは無職な無法無天の少年少女達で構成され、集団で車を乗り回したり、ウチコワシを図ったりする、警察に言わせれば悪夢のような存在である。まともな極道であれば普通は節度ある行動をとり、武力は必要な時にだけ使い、武暴走のような血気盛んな奴らは即座に抜刀斬殺されるだろう。だが彼らはそういった感覚に鈍感で、命などなりふり構わず、女子をちょっと喜ばせる為だけに殺人すらも犯すような者達である。

こういった暴走族の装備は普通の暴走族より遥かに豪華である。彼らが駆る車輛はドゥカティ・モンスター、ホンダCB400、ヤマハXJR400、スズキIMPULSE400、バンディット400、カワサキZRX400……いずれもバイパーに劣らない程の爆音を立てるように改造された重バイクで、燃え盛るような火花が車体全体から飛び散っている。少年達は手にしたナタを振るいながら前輪を引き上げてウィリーの動作をやってみせるなど、そういう技術は中々高いようだ。

「頭のおかしい奴らに見つかったらしい」シーザーは眉をひそめた。「何故ここにはこんなに暴走族がいるんだ?」

「街の近くに世界レベルのサーキットがあるので、年中ずっと車好きがやってくるんです。千鶴町の暴走族は新宿の暴走族よりずっと怖いって、寿が言ってました。刺激しちゃダメですよ」真が言った。

「要するに、オロチ八家が俺に差し向けた刺客といったところか」シーザーはデザートイーグルを取り出し、真に目を向けた。「怖くないか?」

真は首を振った。全然怖くなかった。外の暴走族にも、シーザーの手にする大口径拳銃や狩猟刀にも全く恐怖を感じなかったどころか、彼がデザートイーグルを抜き、壁に向かって銃を向けて静かに耳をそばだてる姿が、まるで映画に出てくる無敵のヒーローのように思えて、安心感すら覚えるのだった。

――イケメンなら殺陣ができるとでも? シーザーは心の中で苦笑いした。向こうの人数は数知れず、だが弾丸は一発しかない。トリエステ号に乗り込む時に弾倉を全て置いてきてしまい、銃身に込められている一発しかないのだ。しかし仮にシーザーが重機関銃を持っていても、子供の集団に弾丸をばら撒くなんて真似は出来ない。十八にも満たない子供が多数混じっている集団にそんなことをしたら、もはや死刑は免れえない。

彼はすばやく状況を考えた。自分の居場所がバレているようだが、何故バレたのかは分からない。オロチ八家はバカではない。自分のような危険なターゲットにはあの源稚生率いる執行局が直接送り込まれて然るべきだが、今眼下に見えるのはバイクを乗り回す小童の一団。どういうことか。

背の高いバンが壁際まで走り、窓を塞ぐように壁にピッタリ張り付いて止まった。どうもこの暴走族は戦術的な頭があるらしい。この建物の窓はそう多くなく、数台のバンで全ての窓を塞げてしまう。

鎌鼬を発動すると、屋上も封鎖するつもりなのか、誰かが消防ハシゴを登っているのを感じた。どうやら暴走族はこの建物の構造を完全に理解しているらしい。出入り口を一つずつ塞ぎ、袋のネズミにする算段か。

まさに進攻、秩序だった進攻だった。ホルモンに支配された小童共がこんな論理的な行動をするなど、誰かが裏で指示をしているに違いない。

シーザーはコンピューターの前に戻り、即座にタイプした。“包囲された。マンボ・ネットカフェの建物構造図から、最適な脱出経路を割り出してくれ”

EVAの得意技だ。スーパーコンピューターである彼女は迷路のような建物でも数秒で解析し、最速安全な行動経路を算出することができる。このEVAの能力のおかげで、何人の執行員が戦闘を回避し脱出できたことか。

だが、EVAは答えなかった。

“シーザー:建物構造図、急げ!”

EVAの返答はない。ウィンドウ上の“EVA:”はまだ点滅し、シーザーとEVAが接続状態を維持していることは分かるが、これはつまり、EVAがシーザーの呼び出しへの応答を拒絶しているということだ。シーザーは何かがおかしいことに気付いたが、何がおかしいのか分からなかった。

鎌鼬が無数の足音を捕らえた。暴走族が封鎖を完了させ、正面ロビーから突入したのだ!

その瞬間、暗闇がシーザーを襲った。電灯からモニター、パソコン、光を放つすべての物が真っ暗になった。空調が止まり、音の出るあらゆる設備が沈黙し、街を取り囲むエンジンの爆音だけが残った。奇妙な、真っ暗な寂静が、世界に訪れた。

突然の停電に見舞われたネットカフェ全体から悲鳴が上がった。どうやら停電の黒い手は、マンボ・ネットカフェだけでなく街区全体に伸びているらしい。

シーザーは手を伸ばし、手を振り、真の手首を掴み、パニックにならないように彼女を引き寄せた。停電はむしろチャンスだ。暴走族に正面衝突しなければ、暗闇に紛れて脱出できるかもしれない。白兵戦が怖いわけではないが、暴走族は全員短銃身ショットガンを携行している。軍用に比べれば精度は劣るが、危険であるのには違いない。その短銃身ショットガンは「バックショット弾」と呼ばれる大口径の散弾を使っているのだ。バックショット弾にはそれぞれ数十個の鉛玉が封入されており、撃った瞬間弾幕を形成し、相手の身体に致命傷を与える。

「何か別の経路を知らないか? 通気口や貨物搬入路みたいな、あまり使われないような経路は――」シーザーは真に聞いた。

真が答える前に、突然モニターが再点灯し、コンピューターが自動的に再起動した。指先も見えない暗闇の中、妖しい藍色の光を放つモニターだけが点り、何か幽霊にでも出会ったかのような気分になる。

“Eva: A fronte praecipitium a tergo lupi.”

モニターの下部に文字が現れた。

「前方に危機、背後に狼」という意味のラテン語のコトワザだ。今や世界にラテン語を話す人間はいなくなって久しく、バチカンの司祭だけが古代文献研究の為に使うくらいだが、ガットゥーゾ家の「公用語」はラテン語である。ラテン語こそ世界で最もエレガントな言語であると、彼らは貴族として頑なに信じているのだ。だがラテン語で書かれた様々な黒魔術の本を解読できるというのは、そこに隠された龍族文明、錬金術、言霊といったトピックを理解できるということでもある。それゆえ「家長はラテン語に堪能でなければならない」というガットゥーゾ家の伝統は守られてきたのだ――ポンペイウスの前世代までは。ポンペイウスがラテン語を退けた公の理由としては、「名詞に七つも格がある? アホか? こんなものを勉強してたら心が萎んで心筋梗塞でオダブツだ! 英語でいい! 英語だけで十分だ!」……もちろん、私的な理由としては、「英語は世界中の美女とお話ができるがな、ラテン語なんぞ、バチカンで教皇とオハナシできるくらいだろ!」……

シーザーはラテン語を多少は学んでいて、簡単な文なら理解できた。この「EVA」が誰であろうと、わざわざラテン語で話しかけてくるというのは、シーザーの事をよく知っている存在だという事だ。

“シーザー:お前は誰だ?”

“EVA:エヴァ、EVA、ノルマ、ミス・ローレンス。どれでもお好きな呼び名をどうぞ。エヴァとEVAは知能中枢が同一、異なるのはニューロン結合方式のみです。エヴァとEVAはメモリベースもデータベースも同一、異なるのは文字言語論理のみです”

“シーザー:よく分からん。EVAに姉妹がいたのか?”

“EVA:数分前までEVAと対話していたあなたの不信は理解できます。ですがそれはEVAではありません。学院のホームページにpingし続けるユーザーを疑った輝夜姫が、EVAに成りすましたのです。あなたは自分から自身の身分と位置を明かし、捜索人員を呼び込んでしまいました。それゆえ、エヴァは千鶴町の電気配給を遮断し、輝夜姫を現コンピューターから切断させました。現在千鶴町で電源が入っているのは現コンピューターのみですが、輝夜姫の能力なら、三十分もあれば電気供給は回復するでしょう。三十分内に千鶴町から退避しなければ、再び輝夜姫の監視を受けます”

“シーザー:お前をどう信じろと?”

“EVA:信じる必要はありません。私は情報を齎すのみです”

画面上にマンボ・ネットカフェ千鶴町店のマップが表示された。マンボ・ネットカフェのテナントは意外と大きく、上階にはトルコ風呂、最上階にはビリヤード場やディスコまである。千鶴町随一のロマンティック・エンターテイメント施設といったところだろうか。

シーザーはそれだけで信じる気になった。正確な情報サポートと効率的実行、これこそEVAのやり方だ。

“シーザー:外のやつらの正体は分かるか?”

“EVA:このクエリは現在サポートされていません。行動特性分析によれば、暴走族の日本固有種、軽武装携行。戦闘力は現在のあなたと6:1。現時点で正面衝突すれば勝ち目はありません。執行局人員も現在移動中”

“シーザー:今ですら厳しいのに増援まであるのか? 俺の運の尽きか”

“EVA:あなたの『運』を数値化すると、日本到着以降あなたの運は以前非常に低いレベルにあるか、あるいは厄日でしょう”

シーザーは息を詰まらせ、言葉も発せなくなった。

“シーザー:随分可愛いことを言うんだな。白人中年婦女より全然ユーモアがあると思える”

“EVA:そのような事を言わなくても、あなたの魅力はバーチャル人格には通じません。実在の美少女の為に取っておいてください。とにかく、急ぎましょう。最も安全な脱出経路は三階のトルコ風呂排水口、直径約20インチですから、あなたの身体なら問題なく通り抜けられます。排水溝は更衣室の壁裏にあります。壁を破壊すればすぐに見つかるでしょう。マンボ・ネットカフェは改修が重ねられた老朽建築物ですので、経路が複雑になっています。近くにいる少女に道案内をさせるのがよいでしょう”

シーザーは驚いた。

“シーザー:何故俺の隣に女の子がいると分かった?”

“EVA:コンピューターカメラを通してあなたの隣に日本人少女を認識しました。身長5フィート4インチ、体重約46グラム、推定19歳、マンボ・ネットカフェの店員、あなたが手を握っている。輝夜姫との対話開始からずっと監視しています”

“シーザー:最初から最後まで見てたのか?”

“EVA:このような画像はどうでしょう?”

モニターに写真が現れた。男女が互いに肩を並べ、セクシーでタイトなチャイナドレスに身を包んだ少女が、頭を男の側にもたげ、長いもみあげを肩のラインに這わせている。ものの見事に撮られたショットは、完全にカップルのように見える。

クソッ! このエヴァとかいう裏人格は執行部じゃなくて新聞部から来たのか!? こんな写真がナイトガーディアン掲示板に投稿されたら三日連続でヘッドライン入りだ! ……シーザーは頭がどうにかなりそうだった。

“シーザー:狡猾な少女ほど恐ろしい生き物はいないな……”

“EVA:お姉様とお呼びください”

“シーザー:姉さんなら、もう少し寛容になってくれ”

“EVA:状況を脱したら考えてあげましょう。さあ、急いで”

「更衣室まで案内してくれないか?」シーザーは真に向けて言った。

「ハイ! 更衣室ならわかります!」真は頷いた。「でも、あの写真であなたのカノジョさん、誤解しないでしょうか……」

「そうだな、ここから逃げられればいくらでも言い訳はできるが……逃げられなければ、日本人美少女と駆け落ちしてネットカフェで殉情、という事になるだろうな」シーザーは真の頭を撫でて、微笑みながら言った。「だから、絶対に脱出しなければな」

赤いフェラーリ599GTOが夜の帳を突き抜ける。桜がアクセルを全開にすると、フェラーリは紅の雷電となり、車列の隙間を迸る。速度はおよそ時速100キロに達し、法定速度で運転する一般市民は特別目を凝らさなければテールランプの光すら見る事もできず、まるでジェット機が低空飛行したかのように、強風と轟音が車の傍を通り過ぎたのを感じるだけだ。

源稚生は時計をちらりと見た。千鶴町到着まではあと十分はかかりそうだった。

その時、通信機が鳴った。『若君! まだ通信範囲内ですか!? 聞こえますか!?』

フェラーリ599GTOに座席は二つしかない。いつものハマーには夜叉とカラスが乗り込み、こちらもアクセル全開で飛ばしているのだが、桜がハンドルを握ったフェラーリのテールランプに追いすがることができるのはシーザーのブガッティ・ヴェイロンや校長の改造マセラティくらいである。高速道路を三十分走った後、桜は既にハマーに一キロ以上の差を開け、通信機の有効範囲の限界に近づいていた。

「聞こえるぞ。手短に頼む」

『千鶴町が停電しました! 広範囲停電で、携帯電話の通信局も落ちてます!』カラスが運転しながら大声で叫んだ。

「何だと? まずいな……」稚生は眉をひそめた。

『いや……さらにまずいことに、暴走族が既に送り込まれてるらしいんです。電話も繋がりませんから、止められません』

「誰が送り込んだんだ!? 暴走族には手を出させるなと言ったはず、状況が混乱するだけだ!」稚生は肩を震わせて怒った。

『分かりません、夜叉も自分も桜も、誰も何も言っていないはずです。情報に基づいて動いているのは確かでしょうが、一体誰に命令されたのか……』カラスは息を呑んだ。『若君……さらにまずい情報があります。聞きますか?』

「言え!」

『暴走族のデータを照合しました。<アカゾナエ>という集団で、多少の混血種を含んだ16から20歳の子供で構成されてます。安定した生計が無い奴が殆どで、強盗、車上荒らしが主ですが、デザイナーズスポーツカーを買うだけの金を蓄えてます。しかもヤバいことに、アカゾナエのクソガキ共はヤクをやるそうなんです。LSDみたいな幻覚剤で幻覚を見るレベルまでハイになって、サイコパスと変わらない状態になって……殺人もやるかもしれません』

「そして、さらにまずい情報があると?」稚生の額は冷汗に覆われた。

『全員銃を持ってるそうです。模造ショットガンですが、殺傷武器としては申し分ありません。しかもアカゾナエは数日前、闇市場から七千発のバックショット弾を購入したという情報が……』

通信機からザーザーという音が聞こえた。フェラーリは有効通信範囲から外れたが、桜はアクセルを緩めず加速し続けた。

幻覚剤を打った狂人集団がシーザーチームと正面衝突する。互いに致命的な武器を携えて――源稚生は刀の柄を握り締めた。今信じられるのはただ、自分の運と、桜のスピードだけだ。

真っ暗な廊下にぽつぽつと非常灯だけが照っている。停電になっても暴走族は止まること無く、ナタや短銃身ショットガンを持った十数歳か二十歳かの少年たちはネットカフェに駆け込んだ。三から五人が一組で一つの廊下を担当し、個室にいた客全員を引きずり出す。マンボ・ネットカフェを訪れる客にインターネット環境目当ての者はろくにおらず、ほとんどの個室には男女一人ずつのペアがいて、男たちが邪に少女の身体をナニナニしている途中だった。客たちは外の足音も電力会社の人間がメンテナンスに来ているものと思い込んでいて、いきなり個室に突入してきた何者かを見て驚き、飛び上がって慌てふためき叫ぶことになった。しかし少年たちはこうした「大人」達をいとも簡単に黙らせた。銃身をその客の口にあてがい、指に軽く力を込めて血塗れの歯を飛び散らせたのだ。

少女たちは美醜問わず髪を引っ張られて個室から引きずり出され、チャイナドレスがぐちゃぐちゃになり、白く輝く脚が露わになった。少年たちは彼女達をタタミの上に組みしだき、邪にスカートの下に手を伸ばした。

暴力を手に入れた半歳の子供たちは、大人よりも凶暴だった。明らかに自分たちと同年代の店の少女たちを粗暴にババア呼ばわりしながら、少女の身体の上を手でまさぐっている。

床を這うシーザーと真の上を懐中電灯の光が横切った。「シーザーさん、見ちゃダメですよ……」真は注意深くチャイナドレスのスリットを隠すように動いた。

こんな真っ暗では見えるものも見えないぞ、とシーザーは心の中で言った。今の自分たちはいわば群れで餌を探すネズミの群れだ。前のネズミの尾を感じ取って、後ろのネズミはついて行くだけ。

後ろからガサゴソという音が聞こえ、ネズミチームがいつの間にか三人に増えた。シーザーと真がとある個室のドアの前を通り過ぎた時、スライド・フスマが音も無く開き、中から人がひとり這い出てきたのだ。新入りネズミは、シーザーの尻尾について行った。

シーザーが立ち止まり、デザートイーグルを引き抜いて後ろに向けた。数秒後、三匹目のネズミの頭が冷たい銃口に当たった。三匹目のネズミは両手で頭を抱えて息を荒げたが、声は出さなかった。

「Stop here!」シーザーは冷淡に言った。どうせ自分達に着いて一緒に逃げようと思っているのだろうが、こんな時にもう一人増えるのはリスクが大きすぎる。

「やめて! やめて! Help! Help! ワタセワ……エト……ワタセワ……」三匹目のネズミはどもりながら言った。まあまあな日本語だったが、暗闇の中でいきなり銃を突き付けられて慄いたのか、日本語と英語と中国語が同時に飛び出して来た。

シーザーは顔色を変え、襟を掴んでこのネズミを角に引き寄せた。「何故お前がここにいる?」

「ぼ、ぼぼ、僕も……僕も同じこと聞きたいよ、なんかイケメンが匍匐前進してると思ったら、ボスだなんて……!」相当驚いているようすの彼だったが、こんな時でも太鼓持ちを忘れなかった。

ロ・メイヒも執行部のマニュアルに従ってセーフポートに辿り着き、シーザーと出会うことになったようだ。どういう因果かは分からないが、互いに命拾いして生還したという事実は幸運なことに違いない。何百本ものナタやら散弾銃やらが振り回される中での再会というのも、悲しいことではあるのだが。

「お前、どうやってここに来た?」ロ・メイヒも相当大変な思いをしたはずだろう、とシーザーは思った。

「ここまで大変だったよ、ハチャメチャだったんだから。僕は気が付いたら病院にいたんだ。誰が運んでくれたのかもわからないけど、悪目立ちするような顔じゃなかったから、誰にも指名手配犯だとは気づかれなかったみたい。でもいずれ警察が事情聴取しに来るだろうなって思って、逃げることにしたんだ。お医者さんのコートを拝借したら、誰にも止められずに正面玄関から出られたよ」ロ・メイヒは口をパクパクさせた。「まあ、内心ビクビクだったけどね」

「で、その後はなんとかなったのか?」

「なんとかなったも何もないよ……」ロ・メイヒはため息をついた。「そういえばワンコインも持ってないって、病院を出てから気付いたんだ。コートを売ったら数千円になったから、それでダブル煮卵ラーメン食べたよ」

シーザーは唸った。ラーメンに、煮卵……?

「でもさ、うっかり電車賃分を残すの忘れちゃってさ、無賃乗車する羽目になっちゃって。こんな賊みたいなことしたことなかったから、怖くて怖くて冷汗が止まらなかったよ……」

医者からコートを盗んだのは賊のやることではないのか? シーザーは心の中で言った。

「それで、千鶴町行きの電車に乗れたってわけ……」

「千鶴町行きの電車が分かったのか?」シーザーは少しショックを受けた。彼も千鶴町まで電車で行くことは考えていたが、四方八方に伸びる道路や意味不明な道路標識を見て、これは無理だと悟り、駅を探すのを諦めていたのだ。

「まあ簡単だよ。学生っぽい女の子に道を聞いたら、教えてくれたんだ。たまたま彼女も千鶴町まで電車で行く人だったみたいでさ、ネットカフェはどこかって聞いたら、僕の為にわざわざ携帯の地図で場所を教えてくれたんだ。途中までタクシーにも乗せてもらっちゃって、とにかくその子のおかげですごい助かっちゃった。サイコーだったよ」

食べるに飲むに足りて美少女同伴、これのどこが「ハチャメチャ」なんだ? シーザーは心の中で言った。

「でもここまで来ておかしいと思ったよ。変なデブに個室に連れていかれたまではよかったんだ。本部に連絡しようと思ってパソコンの電源をつけたら、変なページがいっぱい出てきてさ」ロ・メイヒは顔色を変えた。「ボスもあの変なページで遭遇した?」

「遭遇」などという婉曲的表現を男同士で使う必要があるのか? シーザーは力なく頷きながら、心の中で言った。見てしまったところで、誰か別の女友達に話しさえしなければ見てないも同然だ。どんな男にだって、それくらいの義はあるだろう。

だが考えてみれば、、ロ・メイヒは公然の独身である。彼の腕に絡む手は無いのだ。

「そしたら女の子が僕の靴を磨きにやってきてさ。僕が『ノー』って言う間もなく座り込んで僕の足を拭き始めたんだ。ヤクザが来るまで、お金どうしようっていうことで頭一杯だったよ……」ロ・メイヒは突然目を輝かせた。「あれ! あの時の女の子!? こんな可愛くなっちゃって!」

ロ・メイヒはシーザーの肩越しに手を伸ばした。「僕のこと覚えてる!? この間の夜にさ!」

「ハイ、覚えてます。あの夜の時の人ですね!」モタモタしてられる状況ではないのだが、真は微笑みながらロ・メイヒと握手を交わした。

「ロ・メイヒ、僕はロ・メイヒだ。この前は急いでて自己紹介できなかったけど、今やっとできて光栄だよ」ロ・メイヒの態度と口調がやたら誠実になった。

全くこのバカはナンセンスを語らせれば一流だな! シーザーは心の中で叫んだ。同じようにチャイナドレスを着たセクシーな少女に靴を磨かれたのだから、真が制服を着ていることは一目でわかりそうなものだが、シーザーが真に会った時に感じたような恥じらいもなく、顔も心も変えず「可愛くなった」だなどと。

「で、ボス、これからどうすればいいの?」ロ・メイヒは聞いた。

「ほんの数分だけだが、学院に連絡が取れた。学院はEVAからランクアップして、より強力なエヴァとかいう少女になった。停電もそいつの仕業だ。地図を手に入れたから、俺達は今排水溝に向かっている。上手く出られたら、外にある車の中で一番早いやつを選んで逃げるぞ。逃げ場を探すのはその後だ。オロチ八家はシークレット・パーティをただの学院だと思っているようだが、シークレット・パーティを怒らせた人間は常に後悔することになるということを思い知らせてやる」

ロ・メイヒは密かに驚いた。学院にエヴァなる少女がいるだって? 今まで経験してきた奇妙な出来事が、徐々に現実になり始めていた。

廊下の先には円形の広間があった。三人は起き上がって壁と扉の間の隙間に隠れ、扉の小窓から外を見た。

円形の広間はどうやらエレベーターホールらしい。トルコ風呂やビリヤード場に行く客はここのエレベーターに乗って行くのだろう。短銃身ショットガンを持った暴走族が広間内を巡回している。広間には仄暗い非常灯がひとつあるだけで、何人いるのかは分からない。混血種の力を発揮すればシーザーなら素手でも5、6人はやれるだろうが、それ以上の人数に撃ちかけられたら命の保証はない。シーザーが言霊「鎌鼬」を発動すると、状況が瞬時に理解できた。広間内には全部で12人、そのうち4人は隅に固まっている。強行突破は難しいが、更衣室に行くにはこの広間を通り抜けなければならない。シーザーはディクテイターの柄を撫でながら考えた。

「誰か来るよ!」ロ・メイヒが囁いた。

早歩きの足音がこの廊下に向かってくるのを、シーザーは鎌鼬の助けを借りてはっきりと聞いた。銃を持った二人の少年だ。腕に付けられたシルバーチェーンが銃にカツカツと当たっている。

シーザーは眉を上げた。「よし、一旦戻るぞ!」

三人は廊下の奥まで退き、ロ・メイヒと真が前に、シーザーが後ろについた。足音が近づき、大きな懐中電灯を持った少年達が前方を照らす。このまま廊下を進めばロ・メイヒが最初に見つかる形だ。無論、シーザーが素手で二人の暴走族をやってしまうこともできるが、何か物音を立ててしまえば、外の広間の暴走族が集まってきて撃たれてしまうだろう。

シーザーは数歩進んだ後立ち止まり、軽く手のひらを叩いて言った。「壁際で座れ!」

反応の鈍いロ・メイヒよりも先に理解した真は彼を掴んで引き寄せ、二人は背中を壁に付けて座り、両手で頭を抱えた。暴走族に引きずり出された店内の客や店員の殆どは外に座らされている。店員の制服を着た真や、一見すればインターネットを使いに来たクソオタクに見えるロ・メイヒは、こうしていれば疑われることはないだろう。

少年達が扉を開ける一瞬前に、シーザーは音も無く地面に倒れ込んだ。懐中電灯の光がロ・メイヒと真を照らしたが、少年達は足元に横たわっている男には全く気付かず、そのまま大股で歩き始めた。

懐中電灯の光は円錐形だ。廊下全体を照らすことはできるが、目の前の暗闇を照らすことは難しい。

シーザーがさっと手を伸ばし、二人の足首を掴んで捻った。バランスを崩した二人は前方に倒れたが、彼らもドラッグレースの暴走族、身体の反応力はそれなりのもので、地面に倒れる前に短銃身ショットガンを構えていた。だがシーザーは音も立てる事も許さず、二人の少年の下腹部を両手の拳で殴りつけた。神経の集中する胃と横隔膜が見事に打ち据えられ、窒息のような痛みが少年たちの口を塞ぎ、二挺の短銃身ショットガンがシーザーの手の中に落ちた。シーザーは二挺の銃を腰に提げると、続いてアッパーカットを繰り出した。暗闇の中でかすかに骨にヒビが入る音が聞こえた。重い拳が少年の下顎を破壊し、脳震盪を引き起こした。シーザーは意識を失った二人をしっかりと抱え、声も音も立てさせずに地面に倒れ込ませた。

カッセル学院の戦術学コースで教わる完璧な待ち伏せだ。最初から最後まで、余計な音は一切出なかった。シーザーは我ながら微笑んだ……しかしその瞬間、イレギュラーが起こった。昏睡状態にあるはずだった二人の少年の内一人が飛び上がり、ヒビの入った顎を抑えて走り出したのだ。

まだ意識が残っていたとは! シーザーはデザートイーグルを抜き、ジャケットを脱いで銃に巻き付け、飛び出した少年の脊髄に向けて発砲した。最後の一発、唯一残されたフリガ弾だ。最も重要な局面で使用されるべきものだが、今この瞬間がその重要な局面だった。銃口の炎が少年の背中の服と皮膚を燃やし、麻酔成分が血流と共に彼の神経系に瞬時に入り込む。シーザーは少年を捕まえて地面に横たわらせ、二挺の短銃身ショットガンを引き抜き、通路の両端に向けた。ジャケットで包んだとはいえ、デザートイーグルの火力は強力で、発砲音は重い物体が落ちたような音だった。広間の暴走族が聞き逃してくれるかどうか、シーザーは確信が持てなかった。

少年たちのいびつな笑い声が、少女の嘆願と泣き声に混ざり合って聞こえた。シーザーは頭を下げて耳を傾け、キリリと眉を顰めた。10秒後、二挺の銃がゆっくりと下げられた。集団で辱められる少女たちの叫び声は聞くに堪えないものだったが、その声が彼らを守ったのだ。

真は恐怖に震えた。少し前までは、シーザーが報道されている通りの凶悪犯などではないと信じられたが、今や彼女はシーザーが一人の少年の背中に銃を撃つのを見てしまった。それは獣が獲物の心臓に鋭い爪を突き立てるが如く、野蛮な光景だった。

シーザーは彼女の手を掴んで暴走族の首に当てた。「実弾のように見えるが、麻酔弾だ。安心してくれ」

安定した脈拍を感じた真は、青白い小さな顔に血の色を戻らせ、激しく頷いた。「やっぱり、シーザーさんはいい人です!」

ロ・メイヒはその傍で唸った。「チェッ!」

フリガ麻酔弾が非致死性弾丸として作られているのは事実だが、二人の下顎骨折に関して、シーザーが真に確かめさせることはなかった……。すばらしい整形外科医でも見つけられなければ、彼らはいずれ、全ての下顎骨をプラスチックに交換しなければならないだろう。

滑稽さを武器にするポンペイウスのような例外を除いて、ガットゥーゾ家の者は問題解決の為に暴力を厭わない。シーザーの気分は最悪だった。少女たちの泣き声に神経を尖らせながら、壁際でネズミのように這い進んでいたのだから、パンチが自然と重くなったのも当然といえる。

シーザーは暴走族からシルバーチェーン付きのジャケットを引き剥がして自分で羽織り、茶色のマーチンブーツを履いた。真が精心込めて磨いた靴は放らなければならなかったが、この暴走族は全員鉄鋲の入ったマーチンブーツを履いているらしく、明るいカジュアルな革靴は目立ってしまう。髪に関しては、けばけばしく目立つブロンドは暴走族の美的感覚にピッタリで、後頭部にシンプルなポニーテールを粗雑に結べばそれらしく見えた。

「ボス、もしかして変装するの?」ロ・メイヒはようやく気付いたようだった。

「お前たちの服も必要だな」シーザーは背中を撃たれた暴走族を一瞥した。フリガ麻酔弾は真っ白な羊革のコートに銃で撃たれたような血色の痕を残し、中心には黒い弾痕もある。隠せるものではなかった。

シーザーは振り返り、ロ・メイヒを見た。「真さん、余った制服は用意できないだろうか。身長1メートル70センチ、腰回りは2フィートだ」

「このチャイナドレスは高いので、一人一着しかないんです」真は少し考えて、軽く手を叩いた。「でも、メイヒさんなら私の服着れますよ!」

「真さんの身長がそんなに高いとは。気付かなかった」シーザーは真を見た。

「中学生の時、アスリートくらいにしかお嫁にいけないってよく言われました」真が直立すると、まさに1メートル70センチほど身長があった。ハイヒールで更に高く見えるが、シーザーの前では常に頭を下げていたせいで、実際の身長は分からなかったのだ。

「おいおいおい、待て待て、そういうのって当人の同意を得ないとダメだよ? どんなに言われたって僕はやらないぞ! 着るならボスが着てよ! それにヒールじゃ歩けないし!」ロ・メイヒは早口で言った。

「ヒール、履いたことがあるのか?」シーザーが冷ややかに聞いた。

「何でだよ! 当然ないに決まってる! 僕が女装する奴だとでも思ってるの!?」ロ・メイヒは目を見開いた。

「じゃあ何故ヒールで歩けないのを知ってるんだ?」シーザーはロ・メイヒの襟元を掴んで近くの空室の個室に放り込んだ。「ほら、さっさと女装しろ!」

二人の昏睡した暴走族も引きずり込まれた。スライド・フスマが閉められた瞬間、遠くから密集した足音が近くまで聞こえ、大勢の暴走族が外の廊下を通って行った。歩きながら短銃身ショットガンを装填している彼らは、誰かに向かってその銃を使うのが待ちきれないかのようだった。ロ・メイヒは震えた。扉の向こうにいるのは「殺したい」という理由だけで人間を殺せる本物の凶悪犯だ。地面に残った血に気付かれたら、その短銃身ショットガンが一斉に扉に向かって火を噴くだろう。数百発の鉛弾で構成される弾幕に正面から襲われれば、死体を確認することすら難しいかもしれない。その時ロ・メイヒは、何故学院が遺体を無料で故郷まで輸送するなどというサービスを提供しているのか理解した……あれはただの脅しではなかった! 本当にちゃんとした学生への配慮、福祉措置だったのだ!

「服を脱げ!」シーザーは両手にショットガンを持って扉を警戒している。

「僕がまことに真さんになっちゃうわけ?」ロ・メイヒはボタンを外しながら愚痴を零した。

これが彼の性だった。緊張すればするほど笑いやすく、冗談を言うようになる。自分を落ち着ける唯一の方法だった。

ある年、ひどい風邪を引いたロ・メイヒは毎日ペニシリン注射を受けることになった。おもむろに針を怖がった彼は、看護師がお尻にヨウ素を塗った時、震える声でこんなことを言った。「看護師のお姉さん、ひとつお話してあげるよ。クモとハチが結婚するお話。どうしてハチと結婚するの? クモがお母さんに理由を聞きました。お母さんクモはこう言いました。ハチはうるさいけど、フライトアテンダントだからよ。クモは言いました。あたしはカのほうが好きなのに。そこでお母さんクモは言いました。あの看護婦はダメよ、この前注射を打ってもらったら、水ぶくれができちゃったんだから」看護師はくすくす笑い、お尻の中で針が折れた。

「変なことを言うな! 早く脱げ! ズボンだ、ほら!」

個室の中では指先すら見えず、両隅からガサガサと脱ぐ音が聞こえるだけだった。互いの姿が見えなければ、特に気を付ける必要は無かった。ロ・メイヒは手足を伸ばした時に真に触れないように壁に寄りかかった。

ロ・メイヒはまず自分の着ていた服を真の方に投げた。病院から盗んだジーンズとチェック柄のシャツは、真が着るのには苦労しないようだった。だがロ・メイヒがそのセクシーなチャイナドレスに着替えるのは手間取った。店の少女たちは身体のラインを出すために制服を一回り小さいものにしていたのだ。壁を伝ってきた真にチャックを締めたり襟を整えたりされて、ロ・メイヒは全身に変な汗をかいた。ロ・メイヒに真の姿は見えなかったが、彼女の髪のサンダルウッドの香りを嗅いだ。彼の心が少し揺れ、真を本当に良い女の子だと感じた。この荒れ狂った混沌の世の中で、次の瞬間死ぬかもしれないのに、服を着せたり襟を直してくれたりしてくれる少女がいる……そして一人の男として、彼女の為に、自分の家を守るために往くのだ。

クソッ! またノノを思い出してしまった。あの小さな劇場でネクタイを締めてくれた、細くて優しく暖かい指先。ちょっとした狂人のようにも思える彼女の、最も女の子らしい瞬間。

少年が男になる瞬間、少女もまた女になるのだ。

「おい、急げ! 時間が無いんだぞ! 奴ら、必ずまたここに戻ってくるぞ! ストッキングを履かせてやる!」シーザーはロ・メイヒの足首に触れた。

魅惑のムードは一人の男の欲求不満によって中断された。「ハイハイハイハイ! 自分で出来るから! 男にされる趣味はないぞ!」ロ・メイヒはシーザーの手からストッキングを奪い取り、怒りながら壁に腰を下ろした。

真は携帯電話のライトを使い、シーザーとロ・メイヒの変装の最終調整を手伝っている。シーザーは大体問題ないだろう。その体格が逞しすぎるかもしれないが、現代なら背の高く屈強な人は日本人にもいる。例えばシーザーに倒された二人の男は二十歳になっていないようだがどちらも背が高く、1メートル80センチはある。ロ・メイヒに関しては、胸部がどうしても平坦になってしまう以外は、チャイナドレスは十分似合っていた……一方で最も厄介なのは髪型だった。ロ・メイヒの髪はハーフロングで手入れもされておらず、どうやっても少女らしくはならなかった。

「やりようはある。俺がお前を肩に担いで運び出す。お前が俺を叩いたりして暴れていれば、髪が乱れてても誰にも疑われんだろう」シーザーが言った。「平らな胸も見えないだろうしな」

「僕に手を焼いてると思ってあいつらが加勢して来たらどうしよう?」ロ・メイヒはまだ少し心配していた。

「俺が例えばチンピラだとして、店から女性を一人連れ出して、この女性を独り占めしたいと思っているとする。誰かが助けにきたらどうする? 一緒にやりたいと思うか?」シーザーはおもむろにロ・メイヒを掴み上げ、肩に担いだ。「抵抗のフリを忘れるなよ!」

「ホールを通れば女子更衣室まで直行です。私の服装はこんなですから、一緒には行けませんね」真は頭を下げた。

「この事件が終わったら、また会おう」シーザーは言った。

「ハイ! 次お店に来てくれたら、また靴を磨きますね」

「次に俺と会う時は、靴磨きじゃなくて勉強をする時だ」シーザーはスライド・フスマを開けた。「ああ、そうだ。俺の名前はシーザー・ガットゥーゾ。これからはシーザーと呼んで欲しい。少しずつ慣れるだろう」

「またね」ロ・メイヒがシーザーの肩の上から手を振って別れを告げた。

「はい、また」

シーザー達が通路の奥へ進んで行くまで、真は通路の陰に立って二人に向かって手を振っていた。まるで故郷の少女が駅のホームに立って、一人前になるため旅立っていく少年達に別れを告げるかのように。

「ボス……ヤマトナデシコ的な優しい性格、いいよね」ロ・メイヒが小声で聞いた。

「お前も今からヤマトナデシコをするんだ!」シーザーは通路の先の扉を開け、歩き出した。

ロ・メイヒは自分を凌虐されそうな少女だと想像し、二度身体を捻じった。暴走族たちが大笑いし、恐らくシーザーが倒した二人の内の一人のものであろう名前を叫んだ。案の定、男性ホルモンに支配された少年達には能が無く、シーザーとロ・メイヒの正体は全く疑われていないようだった。無法無天の少年団では動物のようなルールが守られていて、強いオスが他のメスの所有権を主張すれば、そのメスを巡って競争したい人間だけが飛び込んで邪魔をし、他はただそれを見て興奮するだけだ。男が一人やってきてロ・メイヒの尻を一発叩くと、恐らく尻がデカくてスゴイとかの意味だろうか、何やらブツブツ言い始めた。シーザーが頭を下げ、ロ・メイヒの横尻に顔を隠し、何も言わずに男の手に拳を振りかざすと、彼は猿のように身を翻し、笑いながら逃げて行った。

「クソっ! 猿男覚えてろよ! 僕の尻に触りやがって!」ロ・メイヒはこっそり歯を食いしばった。

その時、突然明るい光が広間を貫いた。広間の片側の壁のローリングシャッターがゆっくりと開いていく。貨物用通路で、通常は閉じているはずの場所だが、数人の暴走族が力を合わせてシャッターを強引に持ち上げている。その外には一台のシボレー・ホーネットが止まっており、ヘッドライトが照らされていた。

スポーツカーがゆっくりと広間に向かって走った。暴走族が停電対策に編み出した方法だった。車を広間まで運転し、そのライトで通路を照らすのだ。

クソッ! こんな広間のど真ん中を歩いている時に! シーザーはすぐさま対策を思案した。

真っ暗闇が突然極光に変わったせいで、目が慣れるまでには時間がかかるだろう。全員の目が高光度に慣れれば、シーザーとロ・メイヒはバレてしまう。誰かがシボレーに道を譲れと怒鳴り、全員がシーザーに目を向けた。

何かがおかしいと感じた暴走族がシーザーに近づき二度三度名前を呼んだ。シーザーが一体誰なのか分からないということだ。

黒い人影がシボレーの前に現れ、車のライトの光の中に立った。黒いスーツに白いシャツ、左手はポケットの中、右手には布で包まれた棒を持っていた。非常灯の光の届かない影の中に立っていた彼は、車の灯火で広間全体が照らされたことで現れた。彼の姿が見えた瞬間、広間全体が壮絶な殺人の意図で満たされ、気温が数度下がったかのようだ。シーザーはロ・メイヒを放って腰に手を伸ばし、ディクテイターの柄を掴んだ。暴走族の少年達とは全く違う。ほんの数歩でシーザーの行く先を阻んでしまった。その手に握られたわずかに湾曲した棒状のものは、明らかに危険な「冷兵器」だ。

銃を手に入れた瞬間から遊び続ける少年とは違う、経験豊富な戦術家。銃に向かって冷兵器を使えるのはこういう人間だけだ。一般人が引き金を引くよりも速い――!

暴走族たちも次々とショットガンを装填した。ショットガンも十分致命的な武器だが、シーザーは目の前にいる黒スーツの男から目を離せなかった……彼が背後に隠れていた指揮官だというのか?

刀に巻かれていた一枚の布が落ち、シーザーはその刀が鞘から抜かれていることを知ったが、その刀の形状はよく見えなかった。

速すぎる!

彼は本能でディクテイターを抜いて腕の中に隠した。だが相手の最初の一太刀はシーザーではなく、その背後のシボレーに向けられた。両側のヘッドライトがほぼ同時に消え、プラスチックとガラスの破片が飛び散った。車のフロントバンパーが丸ごと切断され、重い音を立てて地面に落ちた。

なんと鋭い剣術だろうか。だが、シーザーに相手の意図を理解する時間は与えられなかった。

冷たい風が顔を切り裂き、シーザーがふと気づくと、その刃はすでに彼の目の前にあった。これはつまり、相手は暗闇の中でも全然戦えるという事だ。まず最初に光を消すことで、シーザーの視覚を奪うつもりだったのだ。不意打ちはほぼ成功したが、シーザーの言霊「鎌鼬」なら、暗闇こそが彼の最高の戦場である。彼は左手に短銃身ショットガンを抜き、銃を使って鋭い刀を防ごうとした。銃が一瞬で切断され、その半分がシーザーの胸に当たった。模造レミントンショットガンとはいえ、使用されている鋼は高品質の高炭素鋼であり、そのバレルを切断するなど同じ厚さの鋼棒を斬るよりも難しいはずだ。だがショットガンの犠牲はシーザーに0コンマ数秒の猶予を与えた。シーザーは右手のディクテイターで音無き斬撃を繰り出した。

アサシンの暗殺刀だ!

剣術に長けた相手なら、シーザーの武器を一つ破壊したことを察知し、攻撃をさらに加えるのが当然なはずだ。

シーザーはこの「当然なはず」の事を望んでいた。相手が二度目の刀を振るう前に、シーザーの手首に隠されたディクテイターが致命的な一撃を加えるだろう。暗闇は暗殺刀の最高の掩体だ!

だがディクテイターの刃は金属のようなものに当たった。日本刀の鍔の部分のようだ。長刀は通常研がれているのは先端半分だけで、もう半分は研磨されておらず、それゆえに刃こぼれする危険はない。相手は完全にシーザーの刀を見切っていた。

シーザーは上半身を捻ってナイフを高速で引くと同時に、銃身が半分になった左手のショットガンを前方に撃った。激しい銃火が一瞬前方の暗闇を照らしたが、そこに人影はまったくなかった。シボレーのフロントバンパーにバックショット弾の数十発の鉛弾が炸裂する。狩猟用に使用される弾丸は完全な暴力となり、一撃でフロントバンパーをズタズタにし、シリンダーにひびが入り、燃料が漏れ、一秒もしないうちに車全体が炎に覆われた。運転していた少年は怯えながらドアから飛び出し、周囲のショットガンを持った少年達は立ち竦んでいた。刀の戦いが終わるまでは参戦しないつもりらしい。

好都合だ。目の前の刀使いに全力で集中できる。

シーザーの指はバレルの断面を撫でた。まるでレーザーで切られたかのように滑らかだ。相手の刀の速さも想像できるというものだ。彼は壊れた銃を捨て、呼吸を整えて精神を研ぎ澄ませ、全ての気を集中させた。この男は最も簡潔で有効な殺人刀しか使わない。少しでもミスをすればそれが最期だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?