セリエA 第36節 ジェノア vs ユベントス 〜自由と規律

ジェノアとのアウェーゲームは土壇場で逆転されて1-2で敗戦。コッパイタリア決勝に向けて不安が残る部分もあります。しかし、クアドラードとデシーリオが復帰し、デリフトやモラタ、ザカリア、ダニーロといったところに休養を与えることができたこと、そしてミレッティやアケに出場機会が与えられたことはプラスかもしれません。この試合を見て考えたことを記しておきます。

調整するユベントスと必死のジェノア

ユベントス

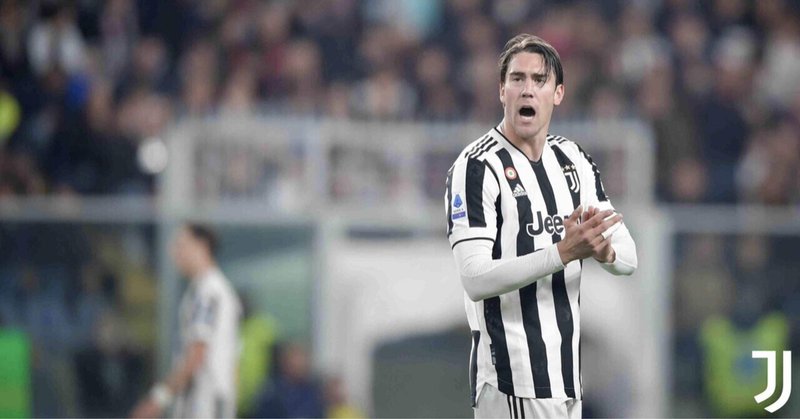

ユベントスのスタメンは、シュチェスニー、クアドラード、ルガーニ、ボヌッチ、デシーリオ、アルトゥール、ミレッティ、ラビオ、ディバラ、ケーン、ブラホビッチ。2試合連続でミレッティが先発。中盤の人数不足もあるだろうが、4位以内も確定して期待の若手にチャンスを与えたのだろう。また、怪我明けのクアドラードとデシーリオ、アルトゥールも先発して試運転をして、60分を目安に交替。ブラホビッチも70分で交替させた。コッパイタリア決勝に向けたコンディション調整をしていたのかもしれない。守備時にミレッティとアルトゥールが中盤の真ん中を担当する上、ケーンとディバラも同時起用してくるあたり、かなりチャレンジングな布陣を敷いているなと感じた。

さらに、ボヌッチを左に、ルガーニを右に配置してきた。ケーンが左に開いてプレーする機会も多く、デシーリオを残した3バックによるビルドアップも考えていたのかもしれない。ただ、シーズン序盤には左に置かれたボヌッチが守備とビルドアップで苦労するシーンが見られた。前日会見では最善の結果を得るためにベストを尽くすと言っておきながら、むしろ挑戦的な布陣を敷いてくるとは、アッレグリらしいといえばアッレグリらしいとも思った。

それでも前線のタレントの力とフレアによって決定機を何度も創出していたのは流石としか言いようがない。CBを中心に後方から前線にボールを届けて近くの選手がサポートに入ってコンビネーションや突破でシュートまで持っていく。中盤を省略して前線にボールを届けることを第一に考え、ボールを受けた選手を孤立させないようにサポートに入る。サポートに入るためのポジションをとる時間を作るためにボールを保持する。現在のスカッドでできる最大限のチャンスメイクを組み上げてきている。ケーンが4度あった決定機のうち一つでも決めていれば勝っていたと思う。

ジェノア〜降格圏にいるチームの悲哀

一方のジェノア。降格が目の前に迫り尻に火がついたというか、集中力や運動量が段違いだった。コッパイタリアに向けて調整の意味合いが濃い試合をしていたユベントスに対して、最後の最後で勝ち越したのはある意味で当然だったかもしれない。降格寸前のチームに対して毎回思うことだが、この時期のパフォーマンスをシーズン当初から見せていれば…。しかし、そううまくいかないのがフットボールであり、チームであり、人間というものなのだろう。プレミア昇格を果たしたフラムには、シーズン開始から気合を入れてプレーして、来季こそ残留を果たしてもらいたい。そして、パーカー監督率いるボーンマスも。

なお、ジェノアの得点についてだが、ジェノアが左サイドをうまく使って崩したことには変わりない。しかし、ユベントスの自滅という側面が強いだろう。中盤の選手たちがまるで守備に戻ってこない上、危険なスペースを埋めることができなかった。クアドラードや発展途上のミレッティを含めた4-3の守備ブロックで必死に攻撃に出てくるジェノアを止めることは難しかった。1点目はGKからの球出しが起点となっている。中盤の選手たちは守備に戻るだけの時間はあったはずだが、誰も守備に戻ってこない。ギリギリラビオが追いかけてはいたが、後ろから追う形になっており、ルガーニとデシーリオは前を向いてボールを持ったジェノアの選手を含めて2対2の状況を作られてしまっていた。ルガーニは相手の利き足(右足)をケアして守備をしていた。その判断は間違っていないと思う。しかし、右足アウトサイドでルガーニとデシーリオの間を通されてしまった。強いて言うなら、デシーリオがあと2、3歩内側に絞ってボールを外へ誘導できればよかったかもしれない。2点目に関しても、ルガーニがシュートコースを塞いでいたのだからデシーリオは無理をしなくてもよかったように思う。ただ、1点目の自分のポジショニングのことも考えれば、必死に止めに行ったのもわかるような気がする。とにかく、中盤が守備をしないとディフェンスラインが苦労するのは自明の理だ。ミレッティやアケには素晴らしい経験と教訓になったはずだ。

自由と規律

この試合を見ていてふと思ったことがある。調べたわけではないので、あくまで印象に過ぎないのだが、今季のユベントスが同じメンバー、同じ配置で戦った試合はほとんどないのではないだろうか。常にケガ人を抱え(この点についてはアッレグリや首脳陣のマネジメントについて議論すべきかもしれない)、メンバーのやりくりが難しかったこともある。さらにディバラは自由に動き回り、右サイドを中心にピッチの至る所に顔を出す。

今季のユベントスはパスミスによってボールを相手に渡してしまうシーンが多く見られた。こちらも印象論になってしまうが、その他のビッグクラブと比較してもパスミスの回数は多かったのではないかと感じている。技術的な部分もあるだろうが、攻撃のフェーズにおける配置の整理もしくはタスクの割り振りが明確にできていないからではないかと思った。例えば、今季のユベントスでは左サイドの幅を取る選手が決まらなかった。ペッレグリーニが出ていれば左サイドで高い位置をとって幅をとってくれる。中盤でボールを受けた選手も、左サイドにペッレグリーニがいる前提でプレー選択ができる。何ならペッレグリーニが左サイドにいることを視認せずに左サイドへパスを出してもペッレグリーニに通るだろう。選手の配置を徹底して叩き込み、オートマティックに動けるようになれば、選手の認知→判断→実行のプロセスを短くすることができる。そのことがプレースピードを速くすることにつながり、相手のプレスを空転させ、守備組織の破壊、得点につながる。この路線を徹底的に突き詰めようとしているのがグアルディオラのマンCだと思う。シティの試合を見ていると、特にビルドアップの段階ではボールを受けてからパスを出すまでにルックアップする時間が極端に短い。もちろん、事前の首振り・視認によって認知の段階を飛ばすもしくは早くする努力をしていることは言うまでもないだろう。その上で、事前のトレーニングでポジショニングを徹底しておけば、脳内で「ここに味方がいる」という補完ができる。そうすれば、認知→判断のプロセスを格段に早めることができるだろう。時間を奪うことを企図した猛烈なハイプレスにも対抗できるようになる。

シティは、ベストメンバーを組めればハイプレスを受けてもボールを保持して剥がしてしまう。ワンタッチのプレーでフリーな選手を作るのが上手い。また、デブライネやフォーデン、ベルナルド・シルバあたりはボールを受けてから次のパスまでがとんでもなく早い。グアルディオラがビルドアップの仕組みや配置をトレーニングで叩き込んでいるのだろう。

そして、バルサ時代のメッシ以来、グアルディオラのチームにはいわゆるファンタジスタがいない。チームの戦術、決まり事に縛られないファンタジスタは味方を困らせることになる。ユベントスのディバラのように。ボローニャ戦を見ていると、ディバラのポジショニングに味方が困惑している様子が窺えた。主に右サイドを中心にフリーで動き回るディバラをボールを受けてからルックアップして視認して、パスを出すためにどうしてもボローニャのプレスに捕まりやすくなっていた。また、左サイドの幅をとる選手が決まっていなかったため、(おそらくケーンだったのだろうと思うが)左サイドではボールの動きが遅く、やはりボローニャのプレスに捕まってしまっていた。フリーに動き回るディバラや、左サイドにいないケーンなど、規律に縛られない選手の存在は、用意してきた戦術を自ら破壊するリスクを内包している。一方で、ディバラやケーンの不規則な動きは相手からしても読みづらく、攻撃の突破口になる可能性も秘めている。今季のユベントスがディバラを活かしきれなかったのは、ディバラ自身に怪我が多く、周りとのコンビネーションを深める時間がなかったからだと思う。ディバラがシーズンを通して出場してきた15-16シーズンや16-17シーズンにはディバラも活躍し、得点も伸ばしていた。イグアインやピアニッチなどディバラの動きに合わせてパスを出してくれる選手がいたからだ。

固定化された戦術やポジショニングによる攻撃は、相手にとっても読みやすいだろうと思う。その点、規律に縛られない選手の動きは読みづらく、なぜかフリーになって決定機を作り出してしまうことがある。要はバランスだと思うが、アッレグリが才能のある選手を重要視するのはその点だろう。アッレグリ自身が類稀なる戦術家であり、守備によって試合をコントロールすることを得意とするタイプの監督であることも拍車をかけているのかもしれない。戦術の限界をよく知っているのだろう。

コッパイタリアに向けて

いずれにせよ、負けは負けだ。ボローニャの残留への執念を甘く見すぎたかもしれない。ただ、主力を休ませたり、ケガから復帰した選手の試運転することはできた。今季、中盤の王として君臨するまでに成長したロカテッリを欠いたまま決勝に臨むのは厳しいところだが、致し方ない。今いる選手で最大の努力をするしかない。

降格圏に沈むジェノア相手でも4-3の守備ブロックでは守りきれなかった。流石にインテル相手にそんなリスクは負ってこないはずだ。予想スタメンは、ペリン、ダニーロ、ボヌッチ、デリフト、サンドロ、アルトゥール、ザカリア、ラビオ、クアドラード、モラタ、ブラホビッチ。4-4-2と5-3-2の可変守備でインテルの攻撃を受け止め、ここ数試合で見せてきたダイレクトな攻撃で素早く少ない手数でゴールを目指すだろう。

4月のセリエAで当たった時のようにボールを保持して押し込むプランもある。ロカテッリがいないとはいえ、アルトゥールとボヌッチがいるのならばボール保持はできるはずだ。インテルは5-3-2で来る可能性が高い。ダニーロ、ボヌッチ、デリフトが3バックを組んでビルドアップをしようとすれば、インテルの2トップに対して数的優位を作ることができる。そこにアルトゥールも絡めば後方でボールを保持することは十分可能だ。さらにダニーロとデリフトがインテルの2トップ脇を使ってフリーになれるなら、鋭い楔の縦パスを出すこともできる。ブラホビッチやモラタに縦パスをつけてラビオやザカリア、クアドラードが素早くサポートに入ることができれば落としのボールを受けて前を向いて攻撃を仕掛けることができる。キーになるのはその時に裏を狙う選手がいるかどうかだ。ディフェンスラインの前でミドルシュートも悪くはないが、ハンダノビッチを破るのはシュートコース、スピードともに完璧なものが求められる。できれば裏を狙ってペナルティエリア内でシュートを撃ちたい。また、サンドロが起用されるなら左サイドは死んでいる前提で右サイド偏重の攻撃で崩し切る覚悟を決めなければならない。もしくはモラタに左サイドを任せるかだが、それならばモラタには右からのクロスをファーで合わせてもらう方がよっぽどいいだろう。デシーリオを使う手もあるが、ジェノア戦でフル出場させたということはおそらくサンドロを先発させるつもりなのだと思う。最近のサンドロは守備固めのために出てきているはずだが、サンドロが出てきてから失点している。それでもコッパイタリア決勝にはスタートから出てきそうなのだから、タイトルの行方を握っているのはサンドロなのかもしれない。当日は調子がいいことを願うしかない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?