旧日光街道ウォーク⑱ 宇都宮宿→徳次郎宿

こんにちは、ばーどです。

終着の日光まで、あと4宿。

2024年4月6日(土)~7日(日)の旅。スタートは宇都宮から。

1.鍵の手

前回の中断地点、日光街道と奥州街道の追分までは、バス移動。

この日の朝はあいにくの曇り空で、予報では午後から雨。道中の桜を楽しみながら、日光を目指します。

街道ウォーク、スタートです。

「鍵の手」「枡形」「曲尺手(かねんて)」など、名称ごとの厳密な違いはありますが、城下や宿場の出入口で曲がるようにすることで、城や町を防御する役割があります。

その痕跡との出会いは、街道ウォークの楽しみの一つですが、市街の拡大や道路拡張で、消えつつあるのも事実。

この枡形も、いずれ消える運命のよう。

そもそも、枡形の類は、道を意図的に曲げて人流を止めるもの。

現代の道路整備は、人や車の流れが止まらないよう直線化するもの。

相反する二つの考え方は、交わることはないのは明白です。

歴史的遺産として桝形を残してほしいものの、クランク状の道路が渋滞を引き起こす一因にもなっているのも事実。悩ましいですが、やっぱり桝形は残してほしいのが、街道ウォーカーの本音です。

みや汁とは、宇都宮のそば業界の有志が、餃子以外に宇都宮の名物を作ろうと立ち上げたのが始まり。ねぎが入っているのがポイントだそうです。

そういえば、「宇都宮」のことを指す「宮(みや)●●」という表現が、いくつか目にしました。

宇都宮駅から乗った路線バスの広告の「ミヤキョー」が、宇都宮南自動車教習所だったりとか。

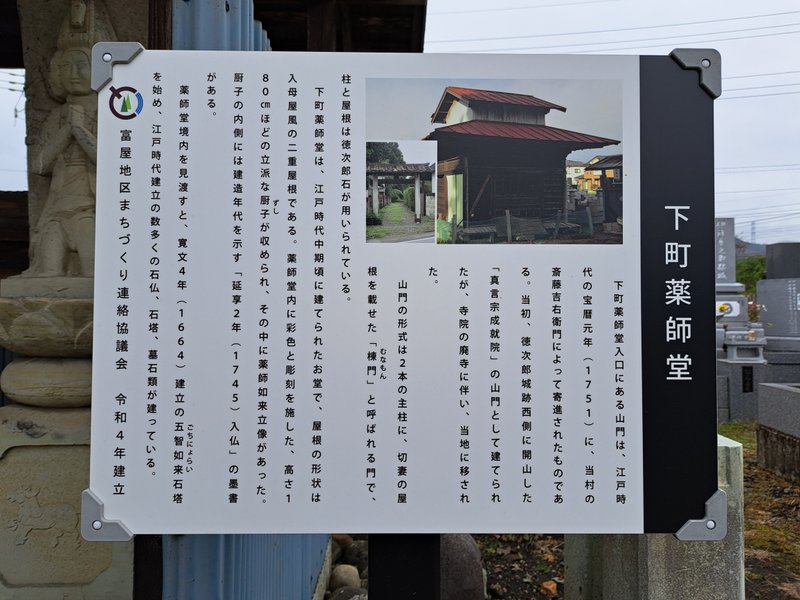

2.薬師堂

空模様が曇りなのが残念。青空を背景にしたら、最高だったろうな~。

宇都宮環状道路が、市街地と郊外の境界線になっているようです。

3.桜並木

日光に向かう街道は、杉並木があまりにも有名ですが、このあたりは桜並木が続く区間。

時期的には最高なはずですが、あいにく雨が降ってきて、少し残念な花見です。

満開になると、もっと美しい桜並木になることでしょう。ワクワクしますね。

大学のHPを見ると、2日前に入学式でした。桜の花が祝福する入学式だったようです。

何気なく調べてみたら、とんでもなくスゴイ会社でした。

和菓子職人だった創業者が、苦労の末に包あん機(自動で饅頭を作る)を考案し、世界的に拡大した企業。

饅頭、中華まん、クロワッサンと、この会社の機械が作り上げた食品の領域はかなり広いはずです。

糖分補給とこの先のルート確認をしていたら、雨が強くなってきました。

4.接合井

さっきは「日光 20km」で、今度は「日光の社寺 30km」。

前者が日光市役所までの距離で、世界遺産の社寺はさらに進んだ先にあるので、このような"逆転現象”というわけ。

東北道の先にある、煉瓦造りの構造物。

大正4年に造られた、第六接合井。

日光から宇都宮までの水路の水圧を下げるために、6ヵ所に接合井が設けられた。昭和24年の地震で5つの接合井が倒壊して、この第六が唯一の現存施設でした。浄水施設の整備で役目を終えた今は、史跡として広く知られているものです。

宇都宮駅からの路線バスも、この団地で折り返す便が多くなります。

ここから先、田園風景度が高まりそう。

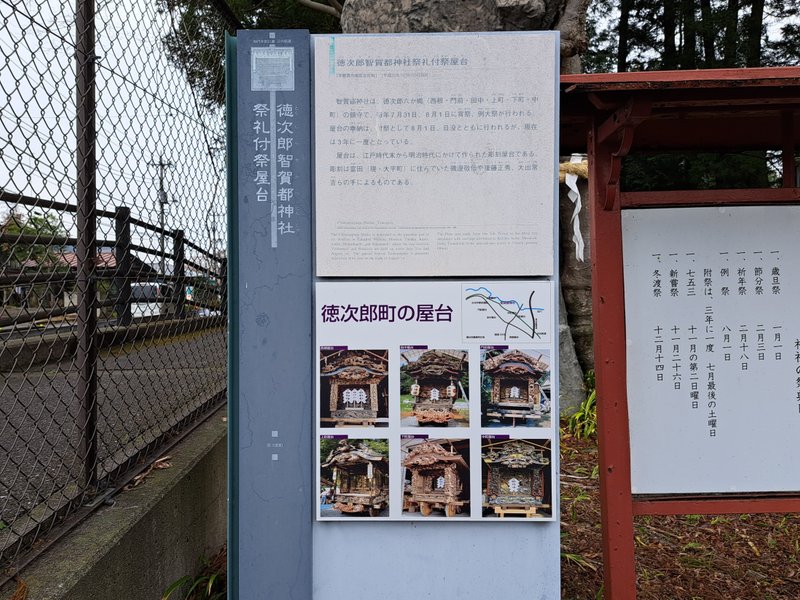

5.<第十八番> (1)下徳次郎宿

徳次郎宿は、上中下の3つに分かれ、宿場町としての役割も月旬ごと分担でした。人馬継立は、上旬=中徳次郎、中旬=上徳次郎、下旬=下徳次郎というように。

ちなみに地名の読みは「とくじら」で、日光の久次良(くじら)氏の領地の外なので、そとくじら→とくじら、となったとか(ただし諸説あり)。戦後に宇都宮市に合併した際には「とくじろう」となったが、2021年に「とくじら」に改称されています。

以前にバスツアーで日光に行ったときのガイドさんが、「とくじろうインターで降ります」と言ってたのを思い出しましたが、間違いではなかったみたいですね。

ここに徳次郎宿の江戸口がありました。

中には立派な厨子が納められてました。

6.<第十八番> (2)中徳次郎宿

自転車通学用か、左右のスロープが長い

7.<第十八番> (3)上徳次郎宿

宇都宮から今市にかけての地域は、二宮尊徳にゆかりの地。

相模国の小田原に生まれたが、小田原藩の分家の知行地である下野国(栃木県)に長く暮らし、人々の生活を助けながら今市で没したという。

徳次郎宿の北には、尊徳が設計した堰が「二宮堰」として今も残っています。

小雨は降ったりやんだり。標高が高いからか、霧が深くなってきました。

宇都宮宿→徳次郎宿

距離 10.5km

所要 3時間20分(休憩除く)

次の大沢宿、更に今日のゴールの今市宿をめざし、歩きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?