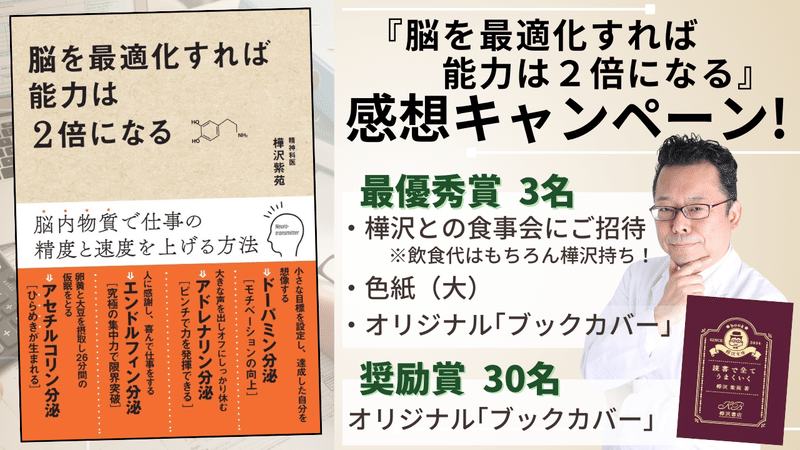

人生まで変える7つの脳内物質!樺沢紫苑著『脳を最適化すれば能力が2倍になる』

🍀著者主催「感想キャンペーン」応募記事です

🍀以下「応募記事」です

100以上存在する「脳内物質」の中から「7つの脳内物質」を当書では取り上げています。

なぜなら、この「7つの脳内物質」こそが、モチベーションや働き方を変え、人生まで変えてくれる「奇跡の脳内物質」だからだそうです。

一目で理解しやすい「脳内物質の概略図」が、掲載されているので、まず目を通しました。

その内容から第一印象で、ときめいたのは(セロトニン・メラトニン・アセチルコリン・エンドルフィン)で、この4つを分泌する生活習慣で良いと感じてしまいます。

この感じ方こそが、最大の間違いだと気づきを得たことが、当書を読んだ最大の利点でした。

どれか一つの「脳内物質」を分泌するだけでなく、バランスよく実践することが何よりも大切で、脳と身体が健康になり、潜在能力が100%それ以上引き出されるそうです。

最近の私は、自宅で作業することが多く、セロトニン活性化のために、樺沢先生の著書や動画、そして当書でも推奨されている「朝散歩」によく出掛けます。

朝散歩を終え、幸福感に包まれ意欲もみなぎり「朝のゴールデンタイム」を活かすべく、活動を開始しようとするのですが、なぜか手が進まず、時間だけが過ぎていきます。

叶えたい「目標」はあるはずなのに、なぜだろう。当書を読み気づきました。

目標が、遠い未来ばかりに向いており「短期間で実現可能な目標」を定めていなかったことで、モチベーションをアップする「ドーパミン」の分泌が少なくなっていたようです。

「ドーパミン」は概略図で、ときめかないと感じた物質だけに、正しい使い方を理解していませんでした。

早速、「小さな目標」を設定し実行したところ「朝のゴールデンタイム」が飛躍的に活かせるようになります。とは言え「小さな目標」は、すぐに達成してしまいます。

そんな時は「すぐに新しい目標」を、設定することが「自己成長」の過程そのものだそうです。

一方で、お昼も近づいてくると、集中力も途切れてきます。そのまま自宅で昼食をとることが多かったのですが、気分転換を実現する「7つの仕事術」のひとつ「外食ランチ」を、取り入れてみることにしました。

私の場合は、「外食」ではなく「買いだし」ですが、スーパーまで歩くウオーキングで、気分転換になり、再び活力がみなぎってくるのを実感します。

「セロトニン活性化」の観点では、理解していた行動ですが、当書で「アセチルコリン」の分泌も活力がみなぎる要因だと知りました。

馴染みのない「脳内物質」でしたが、「アセチルコリン」を上手く分泌させることで「シータ派」という脳波がでて「記憶力・発想力」がアップするそうです。

シータ派の詳細は、よく分かりませんが、読んでいて純粋にすごいと感じました。では、どうすればシータ派は出るのか、それは「好奇心を刺激・外に出る」ことだそうです。

私自身も買い出しで外に出て街を歩く、お店を見ていることで、好奇心が刺激されることは多いです。

その好奇心がかき立てられる自分の行動で「アセチルコリン」の分泌を活発になることを当書で学び「アセチルコリン」の虜となるとともに、昼に外に出ることも習慣化してきています。

午後の眠気も、「アセチルコリン」の活性が高まって、シータ派が出やすい状況だそうです。

当書で言われる午前中は「論理作業・午後は創造的作業」に行動を変化させたことで、私の生活は更にパフォーマンスが上がりました。

「アセチルコリン」とは対照的に「ノルアドレナリン」は概略図で、ときめきを感じなかった「脳内物質」の1つですが、図らずも当書の感想を書いている「今」が、必然的に「ノルアドレナリン」が分泌され集中力が高まっています。

なぜなら、この感想を、著者キャンペーンに応募するのですが、締め切りが迫っているからです。「ノルアドレナリン」は「短期集中」の効果があり、締め切りを設定することで、効率が大きくアップするそうです。

300ページ以上に及ぶ充実した本だけに、余裕がある時期は、どこが自分の一番伝えたいことなのか、考えがまとまらず集中力が途切れがちで時間ばかりが過ぎていきました。

「ノルアドレナリン」が出ている「今」は、猛烈に集中して次から次へと伝えたいことが出てきています。

私が当書で得たものは、それぞれの「脳内物質」の特性や活用法それに分泌方法を理解できたことであり、ときめかなかった「脳内物質」も、パフォーマンスや習慣改善に大きく役に立つ、脳内物質は「バランス」が重要だということです。

当書で興味津々の脳内物質「アセチルコリン」に、バランスの重心が偏りそうですが、それぞれの「脳内物質」の特性を活かし、バランスを大切に「自己成長」していきたいと感じています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?