読み返す本

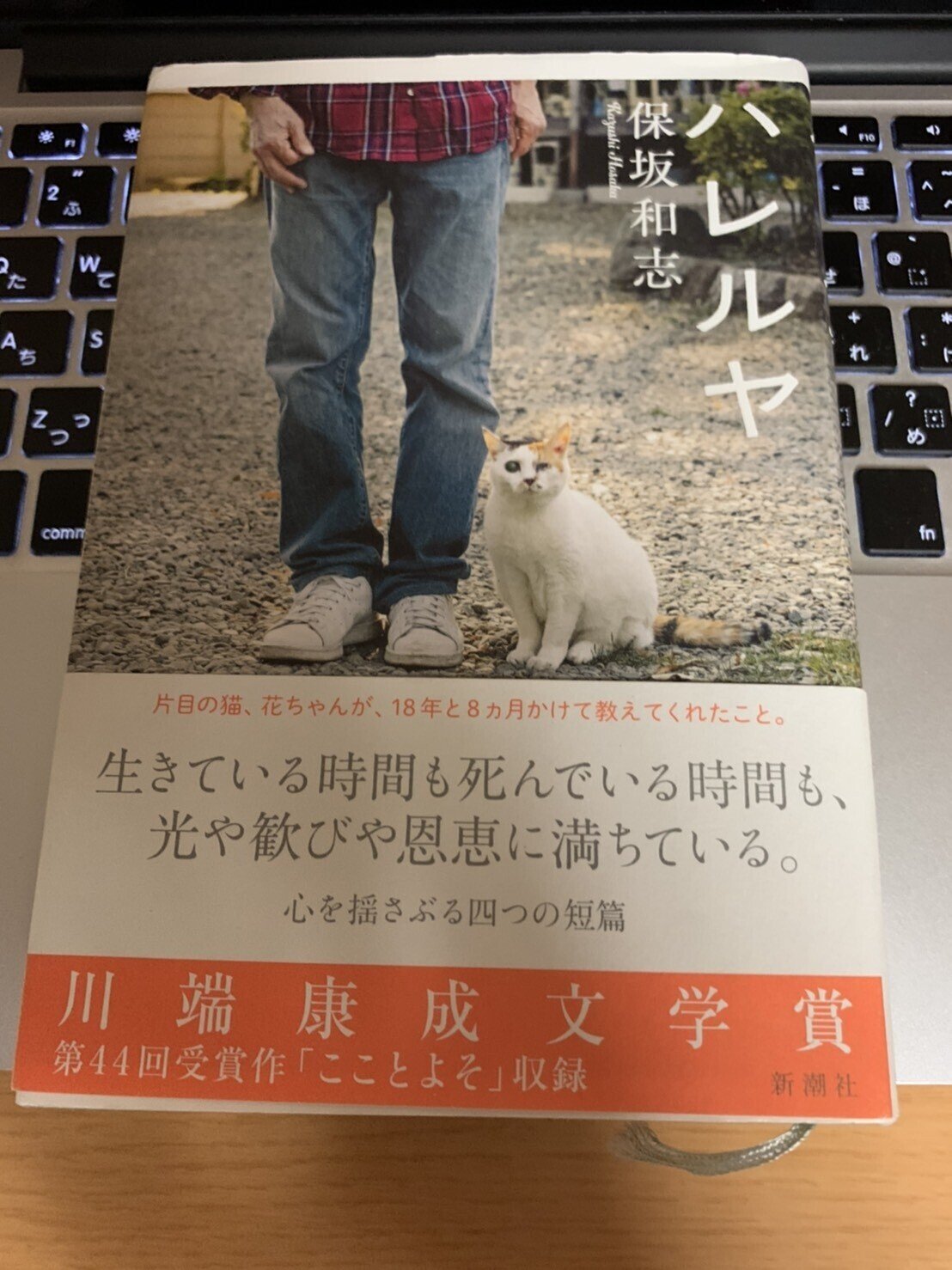

『ハレルヤ』

『十三夜のコインランドリー』

『こことよそ』

『生きる歓び』

あとがき

全部通して読んだことは、なかったように思う。この表紙の写真をいつも目に留めて、そして手に取り、パラパラと数行読んでみる。

猫は嫌いでも好きでもない。猫好きな人が読んだらどうであろう。この夫婦には子供がいないのかな。どうでもいいやんという事柄が並ぶ。猫の健康をほんと、心配している。家族なのだろう。生き物だし。

僕も金魚が死んだ時は大泣きしたし。

犬とか猫を飼えない人は、死んだ時に辛くて、あんな思いをしたくないと、これ以上、猫犬を飼わない。

70歳以上の人が犬を買いに行ったら、断られた。先にあなたが犬よりも早く死ぬかもしれないから、と。

生き死に、なんだろう。

自分を愛すること。そばにいる人たち、生き物を愛すること。他人は他人でしかない。保証人にはなってくれない。

『生きる歓び』

1

昨年は一月二月三月に雪がドカドカたくさん降って、家の北側の屋根に積った雪が隣りの庭に落ちて、南天や紫陽花(あじさ衣)の枝を折ったり曲げたりして謝りつづけていたが、今年は雪が降らず余計な気づかいをしないですんだが四月には雨が多くて、洗濯をしたり布団を干したりするタイミングに心をわずらわされて、そういうわずらわされている自分をバカみたいだとは思うけれど、それは私の生活の中での主夫の部分だからしょうがなくて、子どもがいる専業主婦はそれなりに楽しみも多いのだろうが、そういうつまらないことでわずらわされることも多いのかと思いつつも、そういうことでいちいち「わずらわされる」と感じるのは、私が主婦の部分を仕事と位置づけていないからなのかもしれないなどとも思いつつ、四月も終わって、五月一日の土曜日、世間ではゴールデンウィークの真最中だったが、家(うち)では三月に「彼女」から「妻」になった妻というか彼女が前日の四月三十日は仕事だったし、五月一日も朝から昼すぎまで仕事があったので、まともなゴールデンウィークに便乗したい気分はあるもので、彼女の仕事が終わったらこっちに連絡をもらって、日暮里駅で待ち合わせて、谷中(やなか)の墓地に彼女のお母さんのお墓参りに行って、その帰りに「笹乃雪(ささのゆき)」という豆腐料理専門の店で夕食を食べようということになった。

『こことよそ』

年末に中央公論新社から刊行中の谷崎潤一郎全集の月報にエッセイを書いてほしいという依頼があり、エッセイの趣旨は作品論的なものでなく個人的な思い出のようなものということだったから『細雪』のことを書こうかと思った。

『十三夜のコインランドリー』

深夜、チャンネルを換えるとキャロル・キングが歌っていた、野外でハイドパークのコンサートだった、季節は夏のようだ、まだ陽が高いようだ、客席側が映ると客は当然中高年だらけであちこちでスマホを頭の上にかざして録画している。

『ハレルヤ』

かぐや姫は地上の人間がどれだけ手を尽くしても月に帰るのを止めることができない。かぐや姫、竹取物語がただの民話を離れて文学であるわけは、かぐや姫を地上においておくことができないというこの世の掟が書かれているからだというようなことを大学の文化人類学の授業で聞いたとだいぶ前に妻から聞いた。

森博嗣

Gシリーズ

小説部門で、単発(単独)の作品もあるが、シリーズものもいくつか森博嗣にはある。

2021年6月現在二つのシリーズが継続中。

そのうちの一つ、Gシリーズ、2004年から、あと1冊で、12冊をもってシリーズ完結。

シリーズなので、それぞれの本は関連するが、誰一人として、シリーズ通して毎回出る人はいない。他のシリーズの登場人物も出てくる、リンクしている、キーワードは真賀田四季。スター揃い。いつもの人々。西之園萌絵。加部谷惠美。反町愛。海月(くらげ)及介。国枝桃子。犀川創平。瀬在丸紅子。同一人物でいくつも名前のある人。島田文子(あやこ)。あいつは西之園萌絵の両親を殺したあの事件のテロリストの息子だったのか。僕に近づかない方がいい。

Thinking Everyday series 森の日々シリーズ

横書きです。

この最初の日記をいつもよく読む。少し本が汚れてきました。本冥利に尽きるのでしょうか。

多分、カナダか北欧の寒いところに奥さんと長女と住んでいて、作家の仕事はこの頃から一日一時間もせず、好きなことをして、いわゆる遊んで楽しく暮らしている。一日一食で昼食で家族に会うくらい。一つの理想の生活ではある。印税とか試験問題とかに使われて収入があるのでありがたいと。ほんとに好きなことは実は日記には書かれていない。ほんとに好きなこと、一番のことは公にしない方針だそうだ。何かのメンバーに加わって研究か何かしていると思われる。

2017年7月7日金曜日

森博嗣堂浮遊書店が開店しました

から

2017年12月31日日曜日

わかってもらいたいと思っていない

まで。

そうそう、この本、不思議なことに表紙や裏表紙をいじると音がするんですが、その音が僕にはとても心地よい音で、ギシギシという音の高感度の良い方の?音のようです。僕は好きです。

7月7日の日記。

じぶん書店について。

何がメリットかというと、ここで本を買うと、森博嗣にポイントが還元される、という点だけです。つまり、森博嗣にお布施を渡したい、という人だけにはてきしています。そういう殊勝(しゅしょう)な方は全国に何人くらいいらっしゃるのか知りませんが(ゼロではないと思います)。

推しのバンドがベストアルバムを二年に一度くらい頻繁にリリースするので、もはやお布施だなと知り合いを揶揄したこともあるけど、応援するって、お金を払って本や音楽CDやら、購入してあげることなのかしら。推しは背骨という人もいるけどね。自分の人生が楽しけりゃいいじゃん。

7月8日

それから、小説はほとんど読まないので、文芸作品が入ることはないと思います。あと、僕は人からすすめられて本を読む習慣がありませんから、すすめないでください。

こういうスタンスがブログ日記での肝だと思うので、僕も心したい。

この新しいブログで何を書くか、ですが、そうですね、主な仕事を記録程度に記すつもりです。あとは、思ったこと、考えたこと、などです。出かけたりはあまりしないので、そういったトピックスはありません。時事ネタもできれば避けたいと思います。

この日記を読んでいると、いかに、森博嗣が粛々と作家的な仕事を余裕を持って焦ることなくこなしているかと感嘆する。素晴らしい。才能だわ。

ほとんどの問題は、相手の身になって考えることで、多少は穏(おだ)やかな解決に至るものです。

「間に合うかな?」と心配すること自体が既に、悪い状況といえます。

待ち時間というものが、そもそも嫌いです。待たない工夫をします。

「頑張り」の価値は自身のものです。人に評価されるためのものではありません。

みんながクリエータになるような社会が、未来像の一つといえます。

本当の「学ぶ」「知る」とは、検索では見つからない情報を得ることです。

森博嗣には日記シリーズはいくつかある。仕事でやっていると公言している、遊びではない。

一冊に半年分。

2017年7月から2019年12月まで。

2020年の日記、や、2021年の日記、どこかで書いてないだろうか。企画で、day to day、一日だけ日記が公表された。

あとは、年末に出版されるエッセイシリーズが2021年にも予定されているので、楽しみ。これは例年、その年の6月に書かれている。

ツベルクリン ムーチョ

The cream of the notes 9

2020年12月に講談社文庫より発行され、現在第1刷です。 解説:清涼院流水 文庫最新刊

シリーズ9作めです。今年前半、遊び呆けて仕事をしなかったので、いつもより執筆が遅くなり、結果としてウィルス騒動について書くことができました。このまま、新しい生活様式が定着することを密かに期待しています。そのほかには、いつもどおりではないかな、と思います。

2020年4月8日

4/8 静かな緊急事態生活

世界中大騒ぎになっているようだけれど、僕はもともと人と会わない生活をしているため、変化は皆無(かいむ)。マスクも必要ない。毎日犬と遊んで、模型飛行機や庭園鉄道で遊んでいる。15年ほどまえから完全にテレワークだし、1年間にせいぜい10人程度しか他者と会わない。電車やバスには一切乗らない。人と食事をすることもなく、家族とも食事は別の場合がほとんど。買いものにも出かけない。さすがに2月くらいから、通販で届いた段ボール箱を2日ほど放置するか、消毒してから開けるようにしている。

それでも、読書をやめない理由 単行本 – 2012/2/1

デヴィッド・L. ユーリン (著), David L. Ulin (原著), 井上 里 (翻訳)

The Lost Art of Reading

why Books Matter in a Distracted Time

by David L.Ulin

2010

一年のあいだ、すべての詩人が沈黙するとしたら---よろめきながらの絶えざる前進を中断できるとしたら---わたしたちはみな、善き人間になれはしないだろうか。たぶんなれる---とわたしは思う。詩の欠如、詩の不在、新たな詩を求めないこと。それこそ、わたしたちの芸術に起こり得る最良のものではないだろうか。まる一年、詩作を断つこと。いや、できればまる二年。

ニコルソン・ベーカー『アンソロジスト』より

プロローグ 「文学は死んだ」?

最近、十五歳の息子のノアにこんなことをいわれた---文学はもう死んでるね。わたちたちは夕食をとりながら『グレート・ギャッビー』の話をしていた。ノアは中学三年生。文学のクラスでこの作品を読んでいるのだが、授業ではいろんな注釈が出てきて、ノアはこれが大嫌いらしい。数行おきに読むのを中断してメモを取ったり、引用文の出典を確認したりして、丹念に読まなくてはならないという。「好きに読ませてくれれば楽しいのに」と、ノアはこぼした。わたしは息子の話を聞いているうちに、自分が受けた授業を思い出した。面倒くさい詩の韻(いん)の分析、内容の図解、比喩や決まり文句の洗い出し。わたしは中学のときに『蝿の王』を読んだことを思い出した。ノアはこの小説をサマーキャンプで読み(そして気に入って)、フェイスブックで感想を送ってきた---『めちゃくちゃヤバい』。中学生のとき、わたしはこんなふうに考えていた。先生は作品の象徴的な意味をこまかく説明し、文字通り一行一行に隠された意味を解読するけど、先生のいっていることなんか信じない。わたしが興味を引かれたのは、どうしてウィルアム・ゴールディングは、これほど意識的にさまざまな仕掛けをしながら、物語をつむぐことができたのだろうということだった。どうやって作品の道すじを終わりまで見通せたのだろう? そのときすでに、わたしは作家志望で、本や物語がどんなふうにできるのかを考えながら読むようになっていた。そして、あきらめた。そこまで意識的でなくてはならないのなら、自分にはとても小説なんて書けないと思ったからだ。

今では、学校の文学の授業は謝った理論にもとづいていると気づいている。作品のどんな小さな部分にも意味がある。さあ、張りめぐらされている伏線を探し、全体の構造とどうつながっているのか示せ。文学とは---少なくとも、わたしが惹かれる文学とは---そんなことで味わえるものではない。文学はたしかに意識的に作られる。だがそこには、読者ひとりひとりが異なる宝物を見出す余地も十分に残されている。作品は、職人技と特異な才能との微妙なバランスの上に成り立っている。作家が創作について質問されてしばしば答えにつまるのはそのせいだ。物語のつながりや、よどみない流れは、作家本人にとってさえよくわからない。「正直いうと、ひとりでにできたんだ。計画なんて立ててなかったんだから」。フィリップ・ロスは、2006年に出版した『エヴリマン』のある場面について、そう語っている。意外かもしれないし、作品という魔法を生む仕組みやからくりをのぞきみたい読者には不満かもしれないが、作家にはそうとしか答えようがない。作家は、もともと図式化しにくい動機によって書いている。つまり、感情的であいまいで、明確に定義し難い動機だ。少なくとも、その作品に何らかの優れた点がある場合はそうだ。だが、そういった作品の面白さは教えるのが難しい。生徒は、韻の分析や注釈、うるさい論争や雑音のような解釈を押しつけられる。しかし、そんなことを考えていると作品の生命力はかすんでしまう。

ただし、ノアにとってこんなことはどうでもいいらしい。わたしのように、文学についてあれこれ考えたりしない。さっさと宿題を終わらせて、好きなことに取りかかりたいだけだ。本人も認めているが、ノアは読書家ではない。つまり、わたしのような読書家ではないし、本を通じて世界を構築するわけでもない。面白いと思ったものは読むが、それもめったにない。息子の友人たちもたいていは似たようなものだ。ノアの精神活動はおもに、パソコンの回路や通信速度や低い作動音の中で行われている。わたしが『グレート・ギャッビー』はとにかくすばらしいと語っても、ノアはまったく心を動かされない。『わかってるってば、わかってる』。ノアはろくにわたしの方をみもせずにこういっているかのようだ。『父さんはいつもそういってるよね』。わたしがフィッツジェラルドの作品がいかに現代的かをそれとなくつぶやいても、ノアは興味を示さない。わたしの考えとはこうだ。二十一世紀の今、この小説を読むと、心の弦(げん)のネジを巻かれるように感じる。それはひとつには、1925年の出版当初とは違って、現代の人間がこれを読むときには必ず二つのヴィジョンを同時にみるからだ。つまり、世の中はどれほど変わったのか、そしてまた、どれほど変わっていないのか。この小説を読み終えると、このふたつのことを考えさせられてしまう。ノアは、わたしのこんな意見にも心を動かされない。『グレートギャッビー』は、いずれにせよ今も昔も通俗小説であり、その書かれた時代の本質を明らかにしている。これは今日の小説には真似できない。

2666 単行本 – 2012/9/26

ロベルト ボラーニョ (著), 野谷 文昭 (翻訳), 内田 兆史 (翻訳), 久野 量一 (翻訳)

値段も高いが、内容、グレイトです。是非。おすすめ。

何の取り決めかは、自分でもわからないが、一読して、まだまだわからないくせに”読み切った”と思い、一度、売っている。そして、しばらくして買いなおしている。

二段組。p855。しかし、ぐいぐい惹きつけられ、読む者をこの本から離しはしない。

架空の、実在する、偉大な作家。ベンノ・フォン・アルチンボルディ。その研究者の女性一人と男性三人だか(記憶が定かではないので・・)恋愛模様から始まる。繰り返し新聞記事の列挙が異常な連続殺人者。などなど。amazon.co.jpの紹介では。

文学の新たな地平を切り拓く、遺作にして最高傑作──

二〇〇三年、チリ出身の作家ロベルト・ボラーニョは、世界的に名声が高まるなか、五十歳の若さで死去した。遺作となった本書は、作家の文学的遺書ともいえる傑出した作品である。

全五部からなる本書は、謎のドイツ人作家アルチンボルディの作品に魅せられた四人の研究者の物語から始まる。彼らはある目撃情報を頼りに作家の足跡を辿り、メキシコ北部の街サンタテレサに向かうが、そこでチリ人哲学教授アマルフィターノに出会う。数年後、ボクシングの試合を取材するためこの地を訪れたアフリカ系アメリカ人記者フェイトは、国境地帯で頻発する女性連続殺人事件のことを偶然耳にする。一九九三年から続くとされる事件の多くは迷宮入りとなっていた。そして最後に、作家の知られざる人生と、彼がメキシコに赴いた理由が、想像を絶するスケールで明かされる……。

あたかもアルチンボルドのだまし絵のように、大小さまざまな物語がちりばめられながら最後に驚くべき全体像が浮かび上がる仕掛け、第二次世界大戦を含むおよそ一世紀にわたる悪と暴力の歴史を織り込みながら、今なお続くメキシコ北部での女性連続殺人事件というアクチュアルな問題をあぶり出す本書は、まさにボラーニョ文学の集大成である。本書によって世界文学の地図は大きく塗りかえられるに違いない。

読んでみてください、何度でも、としか言えない。

2666 目次

1 批評家たちの部 11

2 アマルフィターノの部 163

3 フェイトの部 231

4 犯罪の部 347

5 アルチンボルディの部 615

びっくりしまっせ。

しつこい、引用。

博士の愛した数式 (新潮文庫) 文庫 – 2005/11/26

小川 洋子 (著)

1

彼のことを、私と息子は博士と呼んだ。そして博士は息子を、ルートと呼んだ。息子の頭のてっぺんが、ルート記号のように平らだったからだ。

「おお、なかなかこれは、賢い心が詰まっていそうだ」

センセイの鞄 (文春文庫) 文庫 – 2004/9/3

川上 弘美 (著)

遠いようなできごとだ。センセイと過ごした日々は、あわあわと、そして色濃く、流れた。センセイと再会してから、二年。センセイ言うところの「正式はおつきあい」を始めてからは、三年。それだけの時間を、共に過ごした。

あのころから、まだ少ししかたってないのに。

センセイの鞄を、わたしは貰った。先生が書き残しておいてくれたのである。

息子さんという人はセンセイとはあまり似ていなかった。無言でわたしに向かって頭を下げた。そのときの体の角度が、センセイをちょっと思い出させた。

「父春綱が生前にお世話になったそうで」と、息子さんはふかぶかと頭を下げたのだ。

春綱というセンセイの名を聞いて、わたしは涙があふれそうになった。それまでほとんど泣かなかったのに。松本春綱という人が見知らぬ人みたいで、わたしは泣けたのだ。センセイにすっかり馴染む前に、センセイがどこかに行ってしまったことを思い知って、泣けたのだ。

センセイの鞄は、鏡台の横に置いてある。サトルさんの店にはときどき行く。前ほど頻繁ではない。サトルさんは何も言わない。いつも忙しそうに動きまわっている。店の中は暖かいので、わたしはときどき居眠りをしてしまう。お店でそんなお行儀の悪いことをしてはいけません、とセンセイならば言うことだろう。

旅路はるけくさまよへば

破(や)れし衣の寒けきに

こよひ朗(ほが)らのそらにして

いとどし心痛むかな

センセイに、いつか教わった伊良子清白(いらこせいはく)である。教わった詩とは違う詩を、わたしは声を出して部屋でひとり読んでみる。センセイがいなくなってから少し勉強しましたよ。そんなふうにつぶやいてみる。

センセイ、と呼びかけると、天井のあたりからときおり、ツキコさん、という声が聞こえてくることがある。湯豆腐には、センセイの影響を受けて、鱈と春菊を入れるようになりました。センセイ、またいつか会いましょう。わたしが言うと、天井のセンセイも、いつかきっと会いましょう、と答える。

そんな夜には、センセイの鞄を開けて、中を覗いてみる。鞄の中には、からっぽの、何もない空間が、広がっている。ただ儚々(ぼうぼう)とした空間ばかりが、広がっているのである。

ストーナー 単行本 – 2014/9/28

ジョン・ウィリアムズ (著), 東江 一紀 (翻訳)

奥さんとのすれ違いが悲しい。

何度も読み返す。一度ではまだわからないことがある。あれ、こんなこと書かれてあったっけ。今の常識では想像できない世界が広がる。僕とはレベルの違う世界。

ヘンリヒ・シュティリング自伝: 真実の物語 (ルリユール叢書) 単行本 – 2021/5/26

ユング゠シュティリング (著), 牧原豊樹 (翻訳)

著者について

ユング゠シュティリング(Jung-Stilling 1740–1817)

ドイツの小説家。本名ヨーハン・ハインリヒ・ユング。現在のノルトライン゠ヴェストファーレン州の村グルントに、学校教員で仕立て職人の息子として生まれる。強い敬虔主義的環境に育ち、学校教員と仕立て職人の職を転々としながら、20代後半に医学の道を志す。シュトラースブルク大学医学部で学び、ゲーテ、ヘルダー、レンツなど当代ドイツ文学の俊英らと知り合う。1777年、ゲーテが手を入れて出版した『ヘンリヒ・シュティリングの少年時代』によって一躍有名になり、その後、医者、さらに大学教授等をしながら、キリスト教の民衆宣教文学を執筆。その文学的名声はロシアから中東、米国まで文字通り世界中に渡った。

読んでいて、ショック。キリスト教はよくわからない。この考え方。何なのだろう。感動。それしかない。

p017

「それじゃなにかい、ヴィルヘルムがあの娘を嫁にもらっても、お前さんは構わないって言うのかい」

「もし息子がそうしたいなら、心から歓迎だよ。体が健康ならなにかしら稼げる者だし、施しは持てるものの務めだしな」

「だけど、お前さん、さっき言っていたじゃないか。まだ自分は何にも知らないって。婚約してないことは確かだって」

「それはそうだ。息子はきっと事前に俺に聞いてくるからな」

「なんだって。ヴィルヘルムがお前さんに事前に聞くだって? おやまあ、そいつは気の長い話になるぞ」

「シュテーラー、俺は自分の息子のことはよく分かっている。俺は子どもたちにはいつも言ってきた。誰と結婚してもいい。貧しい相手でも、金持ちの相手でも。ただ、常に勤勉でありなさい、敬虔でありなさい。マルグレーテには何の持参金もなかった。俺自身にはこの土地と、多額の借金しかなかった。それでも俺たちは結婚した。神は祝福をしてくださった。俺は子どもたち一人ひとりに百グルデンずつ持参金をやれるだけになったんだから」

「俺はそんなことはできない男さ。俺ができることはたかが知れてる。だから、俺の子どもたちには、俺の眼鏡にかなった相手と結婚してもらわなきゃ」

「人それぞれ、自分の靴型に合わせて靴をつくらにゃならんってことさ」シュティリングは言った。いつのまにか自分の家の戸口の前に着いていた。

p098

この本の読者がフローレンブルグへ行くことがあったら、教会の敷地の一番高い所、ちょうど教会の入口の扉に向かいあった位置に、老シュティリングが眠っているから確かめてみてほしい。そのお墓は立派な墓石は何もない。しかし、春になると数羽の鳩が飛んできて、くっくと喉を鳴らし、老シュティリングの遺体の上から萌えでた草花の間で、愛撫(あい部)しあっている姿が見られるだろう。

敬虔、がとても大切だと思った。

p132

「お母さんは天国にいる。この苦しい現生で、この人に当座の間、僕とお父さんの近くでお母さんの代わりをやってもらおう。いつか僕もこの人のもとを去る。そして天国でお母さんを探す。お父さん、でかしたよ。僕はこの人を好きになろう。そして、この人の望ことならできる限りなんだってやろう。そうすれば、この人も僕を愛してくれるだろうし、僕もきっと嬉しいだろう」

p181

ゴルドマンは頭を振って答えた。「おいおいおい、君がそのために生まれてきた職業っていったい何だね。思うに、君は小説の読みすぎで、あり得ない妄想を頭にため込みすぎたんだな。詩人たちが想像力で作り上げた英雄たちの虚構の世界の幸運な数々が頭と心にこびりついて離れなくなってしまったんだ。それで君は、同じような起死回生の奇跡的幸運を渇望する気持ちを起こしているんだ」

黒の過程 単行本 – 2008/12/16

マルグリット・ユルスナール (著), 岩崎 力 (翻訳)

16世紀フランドル、ルネサンスの陰で宗教改革と弾圧の嵐が吹き荒れる時代。あらゆる知を追究した錬金術師ゼノンと彼をめぐる人々が織りなす、精緻きわまりない一大歴史物語。

自分がいかに卑小な者だと自覚できる。

p17

次の四辻で二人は別れた。アンリ=マクシミリアンは大街道を選び、ゼノンは細い道をとった。突然、二人のうち若いほうが取って返し、仲間に追いついた。巡礼の肩に手をかけて、

----ねえ、と彼は言った。ウィウィーヌのことを覚えているかい? ぼくら悪童どもが学校の出口で尻をつねったりしていると、君がよくかばってやったあの青白い小娘さ。彼女は君を愛しているよ。誓いを立てて君と絆を結んだと言い張るんだ。このあいだなんか、町の助役から求婚されたのに断っちまってね。叔母が平手打ちをくわせて、パンと水しかやらなかったんだが、彼女はがんばってるんだ。必要とあれば世の終わりまで君を待つと言っているよ。

ゼノンは足を止めた。なにやらはっきりしないものが彼の眼差しのなかを通り、やがて消えた。焚き火にまじった湯気のしめりのように。

----どうしようもないな、と彼は言った。このぼくと平手打ちをくらったその小娘とのあいだに共通するものといって、いったいなにがあるというのだ。別の人が余所でぼくを待っている。ぼくはそっちのほうへ行く。

そして彼はまた歩きはじめた。

----誰が? 仰天してアンリ=マクシミリアンが尋ねた。歯の抜けたレオンの院長さまかい?

ゼノンが振り返った。

----Hic Zenoと彼は言った。このぼく自身さ。

是非に及ばず