花譜「怪歌」感想と廻花について

はじめに

ここでは、2024/1/14に行われた花譜ワンマンライブ「怪歌」について、一観測者の立場から、前半は視聴中の自分の考えを振り返る形で、そして後半は自分の廻花の受け止め方を考える形で、思うことを書いていこうと思う。

重要な前置きをしておくと、これを書いている今、私は廻花がどのような存在でそれをどのように受容していくべきか、その答えを持ち合わせていないし、拙速に答えを出そうという気にもなっていない。そもそもまだライブパンフレットを手に入れていない。

ただ、この文章を書くことを通して、少しでもその考えを深めていきたいと思う。

ライブ前半感想

さて、ライブは『夜行バスにて』のアレンジをバックに流すPVから始まった。これが「安心のない新天地へと向かう」ことを表していると考えるツイートを見たが、なるほどたしかに腑に落ちる解釈だと思う。

そしてライブ本編。その冒頭の3曲が

『青春の温度』

『人を気取る』

『未観測』

である。初っ端から火力が高すぎる。この3曲はどれも過去のライブにおいてトリに近い立場で発表された曲で、まさか冒頭に3曲も連続でぶっ放してくるとは思わなかった。クライマックスかと錯覚するわ。

私は事前に勝手にセトリ予想をして遊んでいたのだが、その時は『雛鳥』『過去を喰らう』あたりの初期曲を最初に持ってくるかな~と予想(期待)していたので、「外れたか~、『過去を喰らう』は新曲ラッシュの直前辺りに来るかな?」などと思っていた。

そして『世惑い子』『それを世界と言うんだね』と続いて『邂逅』を歌い、ゲストパートに繋がっていくわけだが(カリオペ、最高)、このあたりで私は「これは「不可解」シリーズから飛び出すことを伴う「カンザキイオリ」からの卒業を意味するライブになり得るのではないか?」と感じた。真に至ってもこれは間違っていなかったと思う。

ゲストパートの続き、そして花譜パートのラストに歌われた新曲群は、PIEDPIPERのnoteによれば、「歌承曲」というらしい。「承」の字が示す通り「歌を継承する」という意味があると語られている。

うろ覚えの記憶で申し訳ないが、「不可解参(想)」では花譜自身が、「花譜としての表現が、その実カンザキイオリの言葉によって紡がれている」ことへの不安のようなものが語られていたと記憶している。

つまり、この「怪歌」というライブは、花譜の「脱カンザキイオリ」、これまでカンザキイオリに依拠してきた「花譜」という存在を、カンザキイオリなしでやっていくための第一歩となる一種の儀式だったのではないか。そう思っていた。そのときまでは。

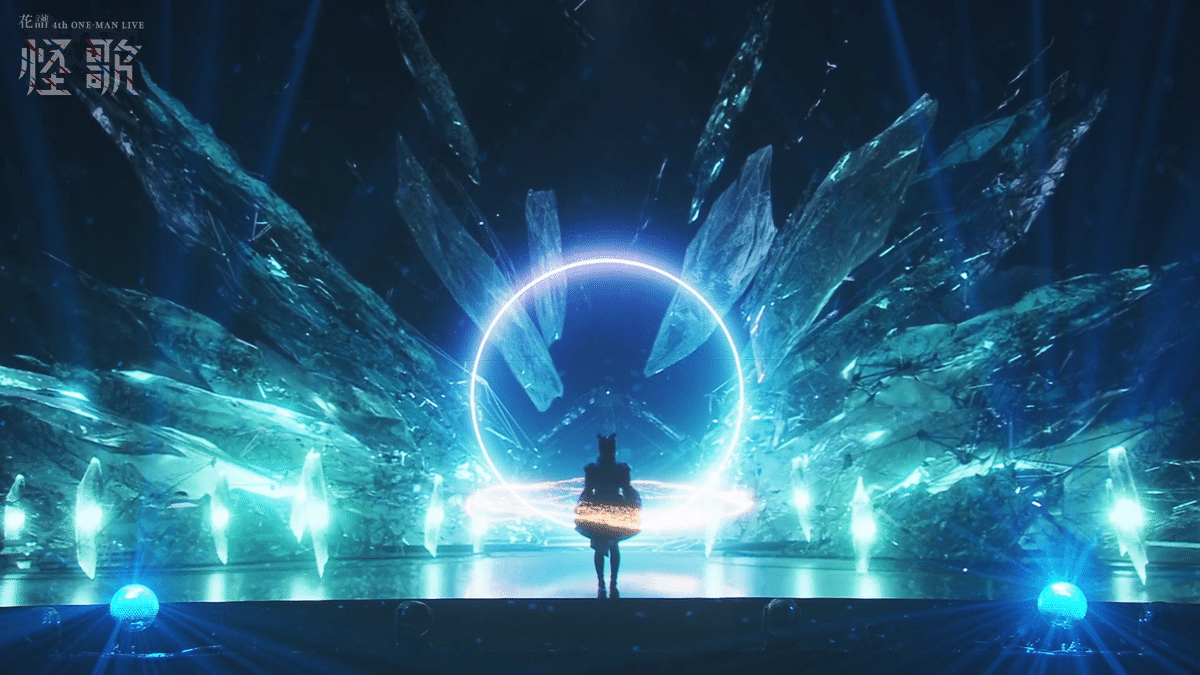

花譜が光の塊となって空に飛び上がり、小鳥の形を成して東京の街を飛んでいく。再び映像が代々木第一体育館へと戻った時、そこには……

「廻花」

冒頭に書いたことをあらためて書くが、ここですぐに私の「廻花」に対する解釈を定めようなどとは思っていない。故にここでは、私の中に去来する考えをただ書き留めることを目的とする。

いくつもの疑問点を解決せずに置いていくことになると思うので、是非皆さんの考えをコメントしてくれると嬉しい。

また、以下「彼女」と書いた時には「花譜」「廻花」の大本にに存在する現実の人間(つまり、「オリジン」)を指すものとする。

まず、「深化」について検討しよう。

深化Alternative1: ライブを通して歌唱用形態を獲得すること

深化Alternative2: 音楽的同位体シリーズへの分岐

深化Alternative3: 物語世界のもう一人の「自分」との邂逅

深化Alternative4: バーチャルアバターを複数持ち、ひとつだけの外見から自由になること

深化Alternative5: 現実の身体に、バーチャルインターフェイスを実装し、リアルとバーチャルの関係性を反転させた「あらたな存在」へと分岐すること

これはライブ中映像からの引用だが、前掲したPIEDPIPERのnoteではもう少し簡潔にまとめられている。

深化オルタナティブ4と銘打った「複数のアバターを行き来すること」と「リアルとバーチャルを反転させる存在になる」深化オルタナティブ5

1~3は既出だからいいとして、「深化4」はバーチャルヒューマン/バーチャルビーイング花譜を、「深化5」は廻花を示しているのだと思われる(たぶん)。

同noteでは深化は「バーチャルな存在に於いての可能性の拡張」とされ、確かに深化1は「花譜」としての表現の多様化を生み、2,3は花譜から離れた「可不」「化歩」としての新しい表現を生み出すことになったのだろう。

深化4についてはまた逆行し、「花譜」の名前を保ったまま新しい姿を得ることになった。上で(たぶん)と書いたのは、この「複数のアバター」が、ともに「花譜」という名前を持つことに、多少の違和感を持っているからだ。

というのも、私は今のところこの「深化」を、「花譜からの脱却」のような意味を持つものとして捉えている。

ここでいう「花譜」とはつまり、彼女一人だけではない多くの人々の表現によって形作られ、すでにある程度定まったイメージを持った存在だ。そのイメージ、世界観、雰囲気とでも言い換えられ得るそれは、花譜の表現にとって強力な武器であり魅力であると同時に、一種の枷にもなり得る。

そうした「花譜では表現しえないかもしれない領域」を彼女が表現するために、深化プロジェクトはあるのではないだろうか。私はそのように感じている。

……と書いているが、私はバーチャルヒューマン花譜に今までの花譜とは違う魅力を感じているし、その奥に彼女がいることが分かっている以上、名前が同じか違うかなんて案外どうでもいいのかもしれない。分からなくなってきたので次に行こう。もしかしたら深化の6以降で、花譜ではないが純バーチャルな存在が出てくるのかもしれない。

そのような「花譜ではない部分」のうち、特に「彼女自身の表現」にスポットを当てたのが廻花であり、深化5であるということになるのだろう。

「バーチャルインターフェイス」という言葉がよく分からないが、ライブにおいて廻花は別の場所にいる彼女を舞台上に投影した存在であることを考えると、ただ「バーチャル」であるということ、その一つの壁だけは今のところ固持しているように思われる。

実のところ、VALISが拡張メタモルフォーゼでオリジンを披露し、CIELが『勿忘』を歌い、tere'saからELENAが生まれた時点で、いずれこのような表現がー「花譜オリジン」がー表舞台に登場することはあり得るだろうと思っていた。もともと彼女がバーチャルシンガー花譜としてデビューすることになったのはデビュー当時顔出しを避けたことが理由だと言っていたし(ソースが見つかりませんでした。申し訳ない。初期のインタビューだったような気がします)、彼女の表現にとって「バーチャルであること」がその一義に存在しないことははじめからわかっていた。それが今、「廻花」という形を取って結実したのだろう。

どうして廻花が生まれたのかということは、私があれこれ言葉を繰る必要すらなく、ライブ中の本人からやPIEDPIPERのnoteで語られている。

「彼女自身の歌」を表現するために、限りなく彼女自身に近いアバターを要したのだろうか。

(もう少し現実的な話をすると、VTuberという活動形態は、表現者たる「中の人」に対して、その外側の権利を持つ会社側が強い力を持ててしまうという問題点がある。神椿が彼女自身のことを考えるにあたって、それを少しでも緩和するための本人アバターなのかもしれない)

そうすると、私がライブ前半で「カンザキイオリからの卒業」と考えていたこのライブのテーマは、むしろそれを包含する「「花譜」からの卒業」と捉えられ得る。

この「卒業」は決して終わりと決別を意味しない。これまで常に共に時に枷になりうるその型を、ただ一時横に置いて、新たな可能性を開花させるための第一歩。

それが「怪歌」であったのではいないだろうかと、ここに愚考する。

極めて個人的なあとがき

このライブで私が最も強く印象に残っているのは廻花の登場の瞬間ではない。その時は、端的に言えば、理解が追い付いていなかったのだと思う。

このライブでは、花譜のライブでは恒例の、「曲の終わりに両手を伸ばした花譜がドラムの音に合わせてくるくる回ったりちょっと跳んだりする」あの動きが、何度も繰り返されていた。ちょっとしつこいんじゃないか? ってくらい繰り返されていた。この流れがあったことによって「最初の3曲、クライマックスか??」と思ったわけでもある。しかし、これは(少なくとも私にとっては)非常に大きな意味を持っていた。

アーカイブをざっと見ただけでも、あれに近い流れが『未観測』『邂逅』『ギミギミ逃避行』『アポカリプスより』『ゲシュタルト』、そして『かいか』の後になされている。

『かいか』の後、最後の最後であの「花譜の動き」を廻花がしたことによって、「ああ、この二人は同じなんだ」と、本当にそう感じたのだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?