元祖『一人コント』は誰?

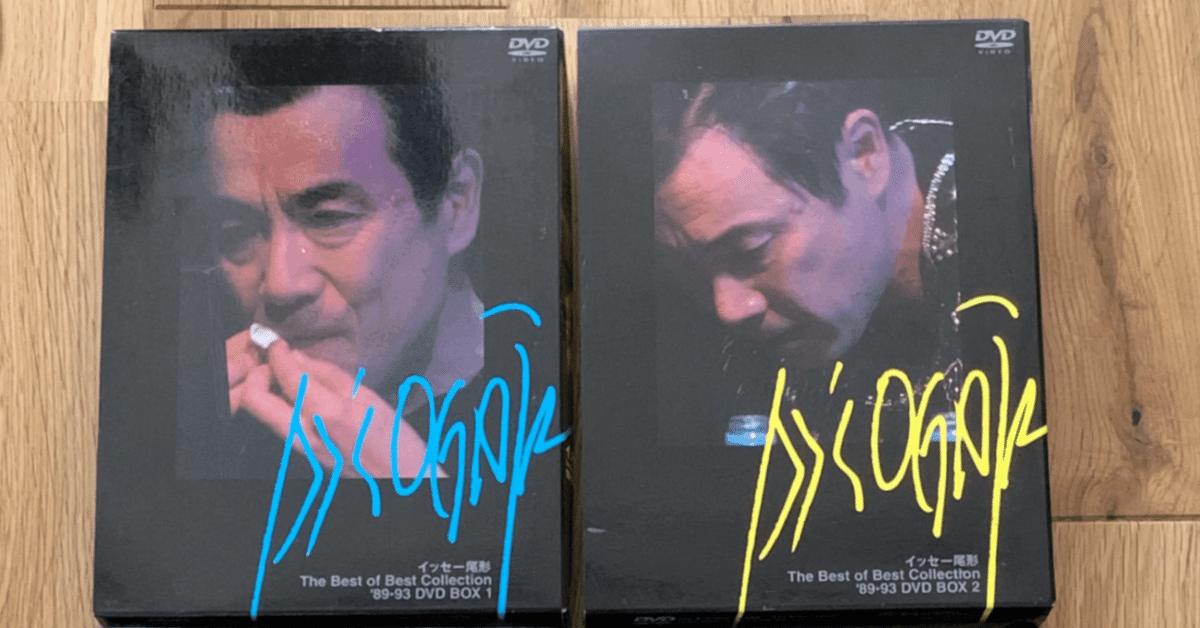

昨年、イッセー尾形さんの『イッセー尾形 The best of best collection 』というDVDボックスシリーズを購入し、深夜にちょこちょこ見ています。といっても、全部でDVD24枚分あるので全部見終えるのはまだまだ先になりそうなのですが。

イッセー尾形さんといえば、一人コントの第一人者という印象がありますが、家にある『ニッポンの爆笑王100 エノケンから爆笑問題まで』という本をパラパラめくっていたら、初めてネタが『一人コント』と称された人のことが書かれていました。僕はてっきりイッセー尾形さんが元祖かと思っていたんですが、意外や意外、その人は現在バリバリのミュージシャンでした。

お笑い芸人の養成所ができるまで、芸人さんになる方法は、誰かの弟子になる。もしくは『ぎんざNOW!』『お笑いスター誕生!!』といった、一般人が参加できるお笑いコンテスト番組に出場する、の2つでした。特に後者は、芸人志望ではないがテレビ出演をきっかけに名前を挙げたい役者やミュージシャンも数多く参加していました。もちろん、誰かの弟子で既に芸人として活動している人もたくさん出演していましたが、『ぎんざNOW!』では初代チャンピオンの関根勤さんや小堺一機さん、竹中直人さんや柳沢慎吾さんら、『お笑いスター誕生!!』ではシティボーイズやでんでんさん、とんねるずやウッチャンナンチャンといった、お笑いとは全く異なった分野が出自の人も多数出演しています。イッセー尾形さんもその一人で、役者としてなかなかチャンスが掴めなかったところ、とある人物の一人コントを『お笑いスター誕生!!』で見て、自分も挑戦することを思い立ちます。その人物とは、警官らしくない警官『小柳巡査』を一人で演じていた小柳トム(現・ブラザートム)さんだったとのこと。

「一人コント」という言葉が人々の間に定着し始めるのは、昭和五〇年代の半ばを過ぎた頃であり、日本テレビの『お笑いスター誕生!!』によってイッセー尾形というモノローグ役者の芸のスタイルが世間に認知されたことがそのキッカケになったと言っていいだろう。

イッセー以前に、完全に一人コントと言えるものをやっていたのは、小柳トム一人だけだったろう。イッセー自身も、『お笑いスター誕生!!』で警官の一人コントを演じる小柳トムを観て、自分も同番組に挑戦することを思い立ったという。

ブラザートムさんは、「バンドの宣伝にもなる」とバンド仲間に口説かれ『お笑いスター誕生!!』のオーディションに参加する予定だったが、オーディション当日、相方が拒否したため、急遽一人で出演することに。そこで演じた『警官コント』で10週勝ち抜き、番組5人目のグランプリを獲得しました。ブラザートムさんは、当時を振り返りこのように語っています。

僕は音楽の道に進みたかったので、『お笑いスタ誕』で好き勝手なことをしていた。でも、勝ち抜いて行くと、笑いをやろうとしてしまった。10週ストレート勝ちできなかった時、それに気付いたんです。

翌年、どうしてもやりたいテーマだった空港建設に関する「成田闘争」をモチーフにしたネタでグランプリに。僕が勝ち抜けたのは、審査員にガッツ石松さんや赤塚不二夫さんがいた影響も大きいかなと。お笑いの方ばかりだったら、「もっと下積みをして芸を磨いてから」と指摘されたかもしれません。だから、番組から今までにないタイプの芸人が生まれたんだと思います。

いろいろ見てみましたが、どうやら『一人コント』という言葉が初めて使われたのは小柳トムさんに対してのようです。つまり、『一人コント』の元祖は小柳トムさんで、イッセー尾形さんらをきっかけに広まったものだということになります。お笑いの大きなジャンルの1つである『一人コント』が、ミュージシャンによって開拓された分野であることには驚かされます。

(一人コントという言葉は使われてなくても、一人芝居の喜劇はあったんじゃないの?じゃあ、コントと喜劇の違いは?などありますが、自分なりに決着を付けたものの長くなるのでいつか書きます。)

また、『ニッポンの爆笑王100 エノケンから爆笑問題まで』によると、小柳トムさんやイッセー尾形さんが出現する数年前から、小沢昭一さんや渡辺美佐子さんらの一人芝居が観客に支持されていたり、1975年にデビューし外国人牧師や中洲産業大学教授といったキャラを演じながらモノマネやパロディを披露していたタモリさんが登場したりなど、一人コントが受け入れられる下地はできつつあったとのこと。こうやって見ていると、昭和50年代(1975年〜)は、お笑い芸人への道が大きく開かれ、師匠・弟子などの関係に縛られず、自由な発想で今までになかったメチャクチャなネタが登場しまくった一方、『花王名人劇場』や『THE MANZAI』をきっかけとした『漫才ブーム』が巻き起こるなど、お笑い界のエポックメイキング的な時代だったんだなあと思ったところで、『WON'T BE LONG』が聴きたくなったので今日はここまで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?