『思考する魚』と『反芸術アンパン』の中の瀧口修造

蔵にしまい込んでいた本を見かえしている。捨てる本、残しておく本、本の未来を分類している。しかし、本を仕分けして、一歩前進したつもりの都合のよさってなんだろう。そんな都合のよさは、本にとっては迷惑だろうな。。

今、掘り起こしている本は池田満寿夫さんの『思考する魚』、1974年、池田さん40歳頃に出版された全エッセイ集だ。めくっていると、面白そうなので寝る前に読んでいる。結構分厚い。

昨日は、「魅せられた人々」というタイトルの中に、「厳粛なる微笑・瀧口修造のために」という一編を見つけた。

私が瀧口修造の名前を知ったのは、たぶん十五歳位の時だった。どの名前よりも、その名前は私にはまぶしかった。

そして、次の文章はこう続いている。

シュルレアリズムという名前がまぶしかったように、瀧口修造はもっとまぶしかった。この不思議な名前はどういう訳か、私に年令を感じさせなかった。それは、少年のようにも見えたし、青年のようにも感じられたし、老人のようでもあった。すでに夢のような方向がその名前の中にあった。青年の心をあやしくかき乱す銀色の星くずが秘められていた。

最初のこの一文で、瀧口修造さんの輪郭がボワッと浮かび上がってきた。そうなんだ、まぶしかったんだ!という印象が念押しされて何かが繋がったように感じた。少年や青年には、いつもまぶしいものが必要なんだ。まぶしいものに牽引してもらっている。気が付かないけど。そして、なんといってもその後の、〈あやしくかき乱す銀色の星くず〉だから凄い。

池田満寿夫さんは、それから、何年か後に会うチャンスがあって、その時の瀧口さんの印象が綴られている。瀧口さんに対するおそれのようなものは何だろうかと分析し、日本の前衛に対してあまりにも寛大過ぎるという不満を一方で持っている。この辺りで、赤瀬川原平さんの『反芸術アンパン』に書かれていた、瀧口修造さんの様子が文章の向こうに透けて見えてきた。

もう一度『反芸術アンパン』を読んでみる。

アンパンというのは、読売アンデパンダン展のことである。アンデパンダン展とは、19世紀の終わりにフランスで生まれた無審査方式の展覧会のことだ。この本は、何度読んでもおもしろくて、いろいろな発見がある。

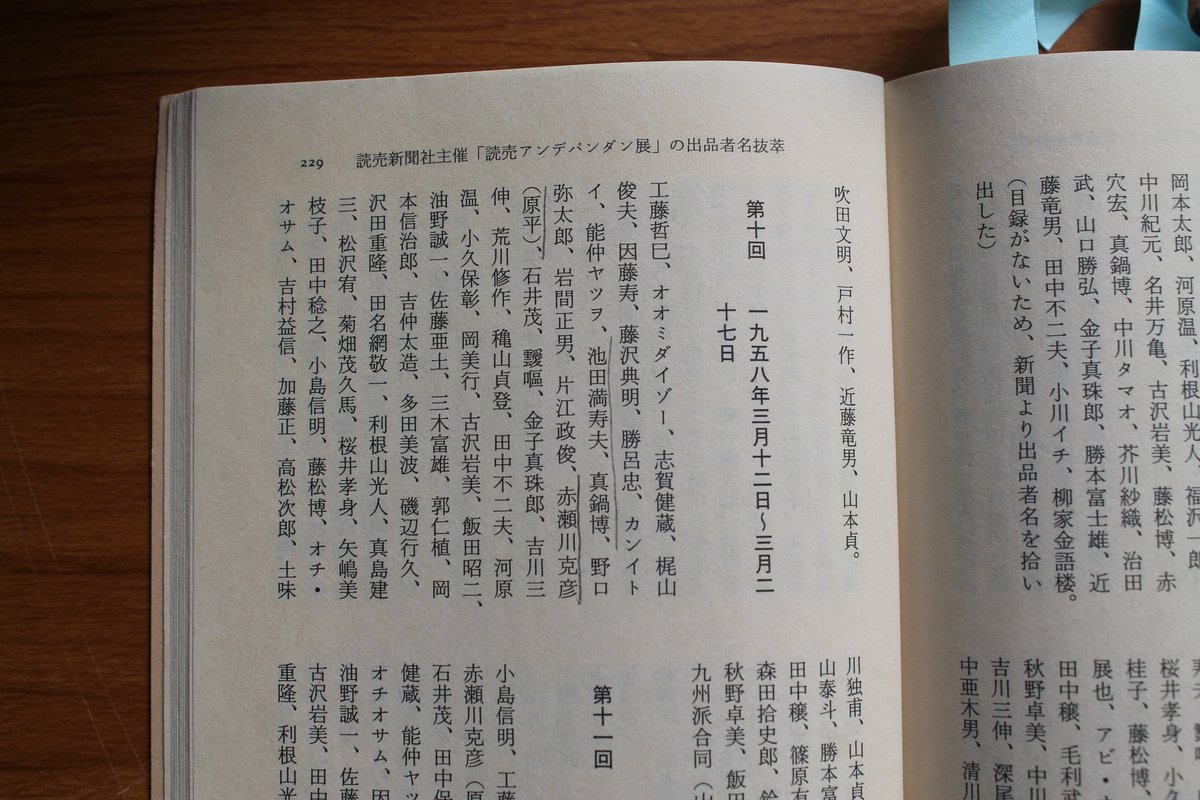

読売新聞社主催「読売アンデパンダン展」の出品者名抜萃があとがきのあとに付け加えられている。それを見ると初期のアンデパンダン展には、海外からの出品者もある。

拾いだしてみた。

ヴィクトル・ブローネル、ジャン・デュビュッフェ、マックス・エルンスト、サヴィア・ゴンザレス、ウィルフレード・ラム、ルネ・マグリッド、エコーレン・マッタ、アメデェ・オザンファン、ジャクスン・ポロック、マーク・ロスコ—、クルト・セグリマン、イヴ・タンギー、マーク・トビー、プラドリー・トムリン、ポール・アイズピリ、モーリス・ブリアンション、クリスティアン・カイヤール、アントー二・クラーベ、ベルナァル・ロルジュ、イヴォンヌ・モッテ、アンドレ・ミノオ、ガタエン・ド・ロネエ、高田博厚 (知っている作家の名前を太字にしてみた。)

なんと、マックス・エルンスト、ルネ・マグリッド、ジャクスン・ポロック、マーク・ロスコ—、という超有名な、文字を見ただけで、直ぐ作品が頭に浮かんでくる作家たちの名前が連なっている。これは第3回のアンデパンダン展のことだ。

15回で、アンデパンダン展が爆発(赤瀬川さんは、爆発と書いている。その他に崩壊地点、自己破壊、終末に至るガラクタオブジェの奔流など・・)するまでの出品者を追ってみるとまた面白い。キャンバスから離れて廃品や、下着作品を通り抜けた地点に現れた、赤瀬川さんの代表作、千円札とキャンバスの梱包作品は、この15回展(アンデパンダン展最終回)に向けて制作されたものだ。第9回、10回のアンデパンダン展には、池田さんも出品している。

読売アンデパンダン展の出品者名抜萃

*

これは、その、爆発するまで(16回目のアンデパンダン展は開催2カ月前に突如中止になる。)の話が書いてあるんだけれども、その中の重要人物が、通奏低音としての瀧口修造さんだ。池田さんも書くようにシュールレアリスムと切っても切り離せない瀧口修造さんだ。

何と!今、本をめくっていたら、最初のページにあるタイトルの反芸術アンパンの裏ページに

__________________________________

目撃者瀧口修造に‥‥‥

__________________________________

とある。

さりげない感じで。

献辞が

ある。

適当に読んでいるものだから、大事なところにいつも気が付かないでいる。(トマソン黙示録は瀧口修造のオマージュ展だったことも気が付かないでいたけれど。)

しかし、下着の山を経て、その後に何も作るものがないなと感じていても、千円札を模写をしようと思う魂が凄いなと感じてしまう。いくら精密な空気が好きだからと言っても、千円札の模写は精密すぎるのではないですか。(と、赤瀬川さんに話しかけている。)自己破壊の作業であり、拳骨を振りかざし、会場では、攻撃的な表情を見せていたと、本にはある。

千円札は拳骨だったんですね。

自分にとっては、敗北宣言だったとあるのですが、千円札は、ずーっとこれからも拳骨であり続けると思います。

*

ところで、アンパンの本の中に登場する瀧口修造さんですが、赤瀬川さんが最初に、瀧口さんに出会うのは、このアンデパンダンの会場だったということです。15回展で千円札を描いて、その3年後に千円札裁判の被告になった赤瀬川さんの特別弁護人になる滝口修造さんなのです。この困難な、千円札絵画に芸術理念を見出すことを積極的に引き受けてくれたとある。1979年に瀧口修造さんは亡くなるのですが、その時、火葬場の2階で、加納光於さんの話を聞くところが印象深い。

...瀧口修造は小さいときから絵が好きだったけど、自分が描くことにもまして人に描いてもらうのが好きだったという。大人の知り合いが来たりすると、何枚も何枚も絵をせがんで、その絵が描き上っていくのを飽きずに眺め入っていたという。子供のときすでに、見る人の素質があったのだろう。目撃者の素質というのかもしれない。

第三章 仕掛け人と目撃者

太字は筆者

布を切って繋ぎあわせると洋服が出来上がるように、『反芸術アンパン』にあるエピソードの断片を拾い出して、繋ぎあわせるとイメージとしての瀧口修造に接近出来るかもしれない。

見る人と言えば、サンドイッチマンのアルバイトの傍らで、同時に「見る」という行為をしている赤瀬川さんだったり、虫メガネで千円札の観察、線の分解をしている赤瀬川さんを彷彿とさせる。千円札の場合はタイトルの副題に〈復讐の形態学(殺す前に相手をよく見る)〉とある。千円札は、まずはよく見ないと描けないだろう。〈見ること=描くこと〉の図式が復讐の形態学という言葉に、実はギッシリと詰まっている。

次に思い浮かぶのが、ネオダダのグループの会合を訪れる瀧口修造のエピソードだ。12回読売アンデパンダン展が終わった直後に、銀座のM画廊で新しい芸術の運動体ネオダダが結成された。そのハッキリとした意志(p131)を確認しに画廊を訪れる瀧口修造さんは、画廊の中には入らず、ドアガラスの向こうから覗き込んでいる。

(あ、どうぞ……)

と言おうとしたが、気が弱くて言えなかった。だけどそれを目付きで言ったつもりだった。瀧口修造も目付きで、

(はいはい、どうも……)

と応えながら、しかし中の様子をのぞくばかりでドアの中にははいらない。

p.138 第四章 無償のスペクタクル

アンデパンダン展に端を発したエネルギーが、ネオダダという新たな形になる瞬間をのぞきに来る瀧口修造さん。アンデパンダンに係る画家たちの熱情が時代を通り越していく。その時代の熱情を、驚きと共感と困惑とをその文章にさらしている(p129)と赤瀬川さんは紹介している。

……初日の会場に入った私は一種の感慨を抱いた。まず出品者の若い芸術たちにとりまかれた瞬間、私は自分の経っている美術館の床板を踏みしめてみた。多少装いこそ変わったが、二十年前、三十年前と同じではないか。当時やはり若い芸術家たちはこのように話していたし、新しい未来の芸術をめざしていた彼らの目は同じように輝いていたではないか。間もなく、戦争という血だらけの空白にさえぎられはしたが。私は追憶にふけっているわけではなかった。ほんの一瞬のひらめきが脳裏をかすめたに過ぎない。ただ思うのは、幾多の集合離散と転変のあとに残るものは何か。それはよくもあしくも個の芸術家の刻印、歴史のはげしいあらしに削り取られたあとの個の刻印でしかない。そして芸術ほど朽ちやすく、消えやすいものはないのだ。しかも凡百の芸術は残る!うず高く残る!……

第四章 無償のスペクタクル

最後のこの部分、

そして芸術ほど朽ちやすく、消えやすいものはないのだ。しかも凡百の芸術は残る!うず高く残る!……

に、何故か、グッときてしまう。

残るだけじゃなくて、うず高く残る!とくるので凡百だと突き放すだけじゃない困惑を超えたものを感じてしまう。赤瀬川さんはうまいな。驚きと共感と困惑のたった3つの言葉で、瀧口さんの批評をまとめている。

あと、最後に、篠原有司男さん起草によるマニフェストのパンフレット(グループ・ネオダダ二回展)に瀧口修造さんが、

「ダダは諸君をくすぐるだろう……」

という言葉で始まる25行の詩を寄せてくれたとある。

その詩の価値が分からず、小さな文字で、すみっこの方に、しかも誤植ありの印刷で、有識者のひんしゅくをかったというエピソードが面白い。

出来ればこの全文を読んでみたい。

「ダダは諸君をくすぐるだろう……」

そのあとにはどんな言葉が用意されていたのだろう。

自分の作品に夢中になっている1960年代の若い表現者たちを前にして、目撃者、瀧口修造は、やさしさと目撃者としての力で新しい運動を支えてくれたのに違いない。六ポか何かの極小の文字(p148)でも怒ってなんかいなかったと思う。

*

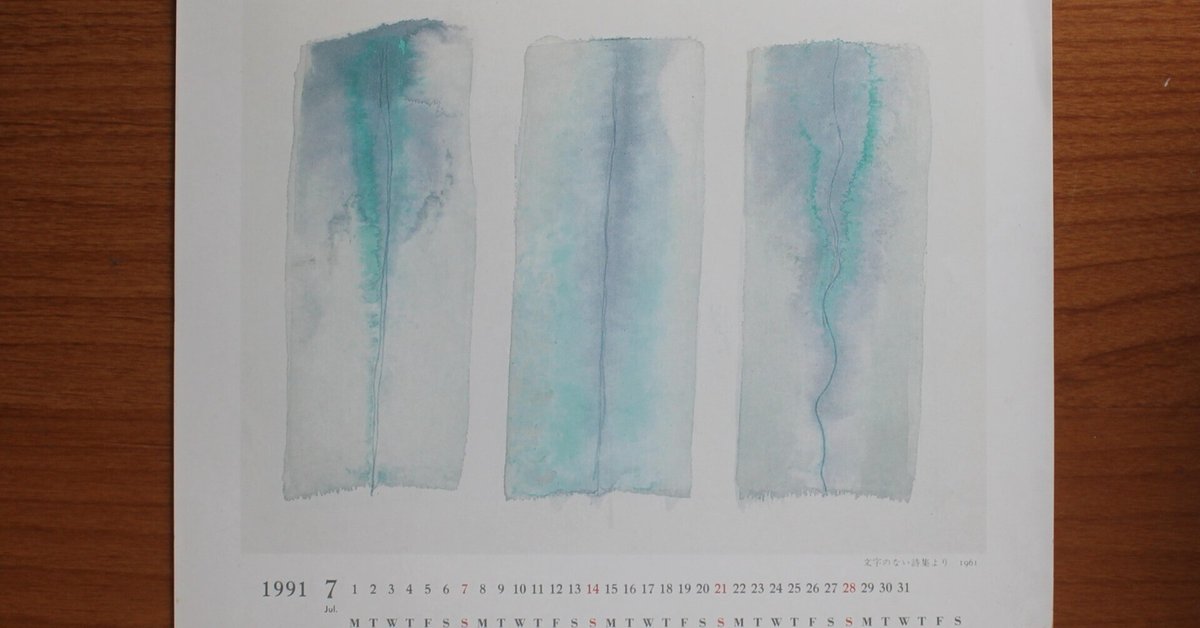

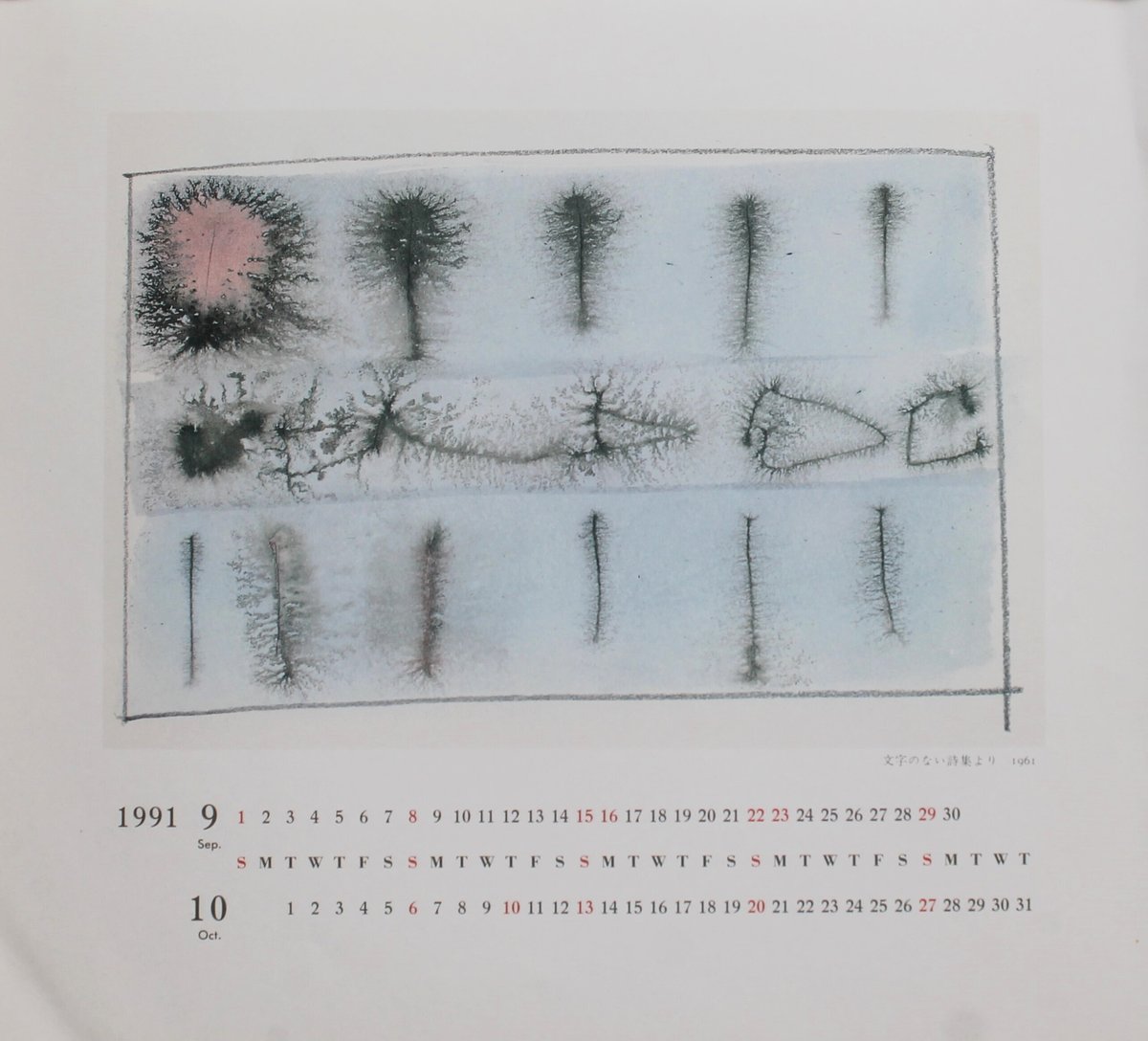

滝口修造さんのデカルコマニーの水色カレンダーを、確かに本町通のN書店買った記憶がある。この暑い夏の昼下がりに、まだ、本棚のどこかに眠っているんじゃないかと思って本たちのスキマを掻き分けてみたら、なんと3枚だけ残ってカレンダーが出てきた。表紙と6月までの3枚が見つからない。捨ててしまったんだ。瀧口修造の文字も見当たらないが、絶対にこれに間違いはないと思う。デカルコマニーではなかったけれど。記憶の中の水色のイメージはそのままだったので不思議です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?