日本美術史にかかせない仏像写真の歴史

美術史書のAmazonレヴューを眺めていると本文の内容には満足しているけれどカラー図版が少ないことに不満を漏らしている人をよく見かける。百聞は一見に如かずと言われるように、ある作品についていくら言葉を並べても一度それを見る経験とは比べようもない。だからカラー図版を見せながら講釈をしてほしいということだろう。たしかにその気持ちはよくわかる。現状、ネットで検索すれば簡単にその作品の画像が見られるような環境でないこともそうした不満が出てくる背景かもしれない。私が美術と著作権の関係性にこだわる理由もそこにある。

美術史は近代に入ってから西洋で誕生した学問であり、大学での講義では幻燈などを用いて作品の複製を聴講者たちに見せることが初期から行われていた。目の前の光景を忠実に写し取った像を定着させる写真技術も近代に入ってから発明された技術であり、美術史はこの最新の複製技術を学問の基礎として活用したのだった。いまでも写真は美術史に具体的な視覚的イメージを伝達したり資料として記録したりするために不可欠な要素でありつづけている。

再現技術として生まれた写真が芸術ジャンルの一つとして認められるようになるのは、写真の発明からだいぶ後になってからだった。それに伴って著作権法の保護対象になってゆくにつれて、美術史においても技術としての写真の利用というシンプルな考え方はできなくなってゆく。著作権保護期間を満了している彫刻や工芸品などの立体造形の二次利用が難しい理由は、写真が記録と創造性という二つの要素を併せもつとされていることにある。

立体作品の場合、その画像が撮影した写真家の作品として扱われる可能性があるため、原作品と写真作品両方の著作権をクリアしなければ二次利用ができない。立体造形物がたとえパブリックドメインになったとしても、それを写した写真に著作権が発生するので、実質的にパブリックドメイン化されないのである。

これは日本美術を広く紹介したいと考える私のような人間にとって困った事態だ。日本美術において重要な立体造形といえば、その代表は仏像だ。日本美術史を通史的に叙述したければ仏像写真が欠かせない。こうして写真としての著作権保護が満了した仏像写真を探す作業の必要性が生じてきた。

この作業は、美術史が写真を必要としてきた背景がある以上、過去の美術史書を紐解いていく作業でもある。それは本邦初の美術史書である『日本美術史(Histoire de l'art du Japon)』(Maurice de Brunoff、1900)において既に仏像写真が多く使用されていることからも明らかだろう。そして仏像写真というジャンルは、写真家たちが仏像を被写体とすることを通して多様な表現を試みてきた歴史がある。仏像写真と日本美術史は相互に補完し合う関係にあったとみることもできるかもしれない。

仏像写真の定義

まず仏像写真といったとき、それが何を指しているのかを定義しておこう。仏像写真とは当然ながら仏像を写した写真全般のことを指しているのだが、撮影の目的やスタイルの違いによって記録としての写真と芸術としての写真に大きく分けることができる。とはいえ仏像写真が必ずどちらかにきれいに分類できるわけではなく、両者の要素を併せもつ仏像写真もある。

大正時代から昭和時代の初めにかけて、仏像写真の領野でいち早く芸術性を発揮した小川晴暘は、仏像写真を「標本写真」「芸術写真」「標本と芸術の中間写真」という3つのカテゴリーにわけて定義した(『最新写真科学大系 第17巻』誠文堂新光社、1935年、pp.3-4)。この定義は現在でも有効と思われる。

「標本写真」は、研究に役立てる目的で資料として撮影された写真であり、現在で言う文化財写真である。「芸術写真」は、仏像のもつ生命や感情を表現したもので、表現手段としてあらゆる撮影手法、加工が許されるとする。戦後に活躍し、『古寺巡礼』などを手掛けた土門拳のような作家性の強い仏像写真がイメージできるだろう。「標本と芸術の中間写真」は、その名の通り、資料性と芸術性を折衷させた写真である。

仏像写真が面白いのは、小川が「中間写真」と定義する資料性と芸術性を折衷させた写真こそが、とりわけ美術史において重要な役割を担ってきたことにある。資料性を重視した写真のように無味乾燥としすぎず、かといって作家性が強く前面に出すぎないような、適度に人々を惹き込んでくれる仏像写真が展覧会のポスターや美術全集などで使用されてきた。小川も中間写真こそが一般に求められていると述べており、すでに小川の時代においても中間写真が仏像写真の中でとくに需要をもつことが自覚されていたようだ。

2009年から2020年にかけて奈良国立博物館の写真技師を務めた佐々木香輔は、記録のために撮られた仏像写真を「文化財の状態を後世に伝えるため、また調査研究に役立てる目的で極端な陰影やアングルを避けて仏像の目に見える情報をできる限り客観的に記録した写真」と定義して、文化財写真と呼んでいる。例として示されているのが国立文化財機構が公開しているアーカイブColBaseやe国宝で閲覧できる仏像写真だ。文化財写真の多くは、白や灰色の無地を背景にして、像の真ん中か、もしくは少し上くらいの高さから、像全体を正面や真横、斜めなどから撮影している。

一方で佐々木は、「文化財写真の定義に照らせば好ましくないと判断されるだろう」としながらも、極端な陰影や工夫したアングルをあえて用いた写真によってしか捉えられない仏像の魅力があると説く。そして、「それ(仏像)を作成した仏師の意図やその時代の人々の美意識、また発願者や祈りを捧げた人々の思いに焦点を合わ」せた仏像写真を芸術的写真と定義し、狭義の文化財写真を記録的写真として区別している。

整理すると、佐々木の定義においては、文化財写真のなかに記録的写真と芸術的写真があり、前者は記録や資料性を重視する狭義の文化財写真、後者は仏像の魅力を表現した写真で広義の文化財写真に含まれるものを指している。

先ほどの小川による定義と照らし合わせれば、微妙なニュアンスの違いはあるものの、おおよそ記録的文化財写真が標本写真と、芸術的文化財写真が中間写真とそれぞれ対応している考えられる。したがって小川と佐々木による定義を整理すると、仏像写真とは仏像を撮影した写真であり、かつ記録的文化財写真(標本写真)、芸術的文化財写真(中間写真)、芸術写真のいずれかに該当する写真ということになる(図1)。ここでは便宜的に狭義の文化財写真を記録的仏像写真、芸術的文化財写真および中間写真を折衷的仏像写真、芸術写真を芸術的仏像写真と呼ぶことにする。

これら3つのカテゴリーのうち折衷的仏像写真の独特な扱われ方は、著作権の観点からみるとわかりやすい。

芸術的仏像写真は、作家があらゆる表現手段を駆使して仏像の魅力を引き出そうとするのであるから、撮影者の著作物として扱われることに違和感はないだろう。芸術表現として仏像写真を手掛けた土門拳や入江泰吉の作品が取り上げられるときは、「土門拳の室生寺」とか「入江泰吉の東大寺」と銘打たれるように作家の独創的な表現であることが強調され、名実ともに芸術表現として扱われている。

一方で、折衷的仏像写真の場合は、たとえ芸術的仏像写真より創作的要素が少なかったとしても著作物性の要件は独創的な価値の大小にはないから、芸術写真と同様に著作物として扱われるはずだ。しかし、そうした写真が使用される際、作家の作品として提示されるわけではない。見てほしいのは被写体となっている仏像そのものであって作家の表現としてではないから、撮影者の存在は表に出てこないことが多い。法律上は表現として保護されるが、実際はそのように扱われず、私たちと仏像とを媒介する透明なフィルターのように振舞う。

一般に仏像写真として語るに値するものは、作品としての質を備えた芸術的仏像写真だろう。だが、美術史と並走してきた仏像写真という観点から一番興味深いのは、文化財写真と芸術写真の中間に見いだせる芸術性の強弱、そのグラデーションであると思う。日本美術史の叙述において活用された仏像写真のなかで、仏像はいかに写されてきたのだろうか。

日本美術史と仏像

仏像写真についてみていく前に、仏像が日本美術史において代表的な彫刻として認知されるまでの過程を手短に整理しておこう。

仏像はもともと宗教的な目的のために作られ、いまでもその多くが寺院に安置されて礼拝の対象となっている。だがそれらに向けられるまなざしは近代とそれ以前の時代とでは大きく異なる。それはひとつには廃仏毀釈によって仏教が無価値なものとして多くの仏像が打ち捨てられようとしたこと。もうひとつには、そうした仏教の危機に際して、近代以降に成立した美術という概念によって、仏像に美術品としての価値が新たに見出されたことで保護の対象となったという経緯がある。

仏像は、近代になってから美術品として扱われるようになったことで、宗教的な礼拝の対象でありながら、同時に造形的な美しさを鑑賞する対象でもありえるようになった。美術という概念が普及し、美術館などが建てられて制度としても整備されるようになると、そこで仏像も展示され、いまではそれがごく普通の光景となっている。

仏像を美術品として捉えるまなざしに実態を与えるうえで影響力を持ったのが、複製技術として明治時代から普及した写真だった。碧海寿広は、「写真は、それまで寺院で祀られていた仏像を、寺院とはまったく異なる空間で眺め、評価する風習を、社会に広めるのに貢献した」(『仏像と日本人』中公新書、2018年、p.142)と指摘している。

日本美術史が成立する上でも写真は重要だった。廃仏毀釈によって打撃を受けた古器旧物を保護するために調査が行われ、その成果をもとにして日本美術史が編まれていった。調査の一環として古器旧物を写真によって記録するなかで仏像の撮影も行われ、その写真が日本美術史を叙述する書物の図版として活用されたのである。

小川一眞の仏像写真

文化財の撮影を担った最初期の写真師として知られるのが、横山松三郎、小川一眞、工藤利三郎の3人だ。そのなかでも日本美術史の編纂に際して大きな役割を果たしたのが小川一眞である。

小川一眞は、1888年に行われた近畿宝物調査で九鬼隆一や岡倉天心、フェノロサらと随行し、多くの美術品を撮影した。そのときの写真が1889年に岡倉天心らが創刊した美術研究雑誌『国華』や、仏教界の人々が仏教美術をまとめ上げた『真美大観』、1900年パリ万博に向けて編纂された本邦初の公式美術史『Histoire de l'art du Japon』(のちに『稿本日本帝国美術略史』として国内向けに出版された)に使用された。そればかりでなく図版の印刷まで小川が一手に請け負っていた。

『国華』第1号にはすこしトリミングされたものが掲載された。

近畿宝物調査で撮影された写真には、さまざまな技術的制約のなかで試行錯誤した形跡が映り込んでいる。たとえば「秋篠寺 梵天像」の場合は、屋外での撮影で、背後に無地の布を垂らしてそれを露光している間に揺らすことで背景のディテールを消している。屋外での撮影が難しい場合は、室内で当時まだ珍しかったマグネシウムを焚いてフラッシュ撮影を行ったり、レフ版を用いて自然光を反射させて当てたりするなどして、仏像のかたちを鮮明に写すために必要な光を確保して撮影を行ったという。『帝国の写真師』(国書刊行会、2022年)で小川一眞の業績をまとめた岡塚章子が指摘するように、小川の仏像写真には資料写真撮影の基本概念がまだ確立されていなかったために様々な撮影様式が混在していた。

小川一眞の写真には単なる記録にとどまらず、折衷的仏像写真と見なせる例が多くあり、『国華』第1号に掲載された「興福寺 無著像」はその典型といえる。無地の布を垂らして暗い背景をつくり、左からの光を背に受けるように像を配置して、強いコントラストを作り上げている。像の上半身を斜めからのアングルで捉えることで、顔や手、服の皺などの表情や形が印象深く残る、魅力的な写真となっている。

小川の仏像写真にみられる表現の豊かさは彼の写真家としての腕のたしかさを示している。だが同時にそのような写真は文化財調査の趣旨から逸脱しているようにもみえる。当時の報道では調査団が初めて目にする由緒ある仏像の美しさに驚嘆する様子がわかる。そのときの新鮮な体験が、発見された仏像の魅力を写真によって引き出そうとする動機となったのかもしれない。現在では国宝や重要文化財として認定され、高い知名度をもつ仏像であっても当時はまだ未知の存在であった。

あるいは日本美術史の編纂が国家的使命と結びついていたことを踏まえれば、純粋な科学的調査とは言い難い面もあっただろう。本邦初の公式美術史が帝室博物館の編纂によって『Histoire de l'art du Japon』としてフランス語で刊行され、1900年パリ万博へ出品されたのは、西欧諸国に対し日本が独自の文化を持つ立派な一等国であると示威するためであった。

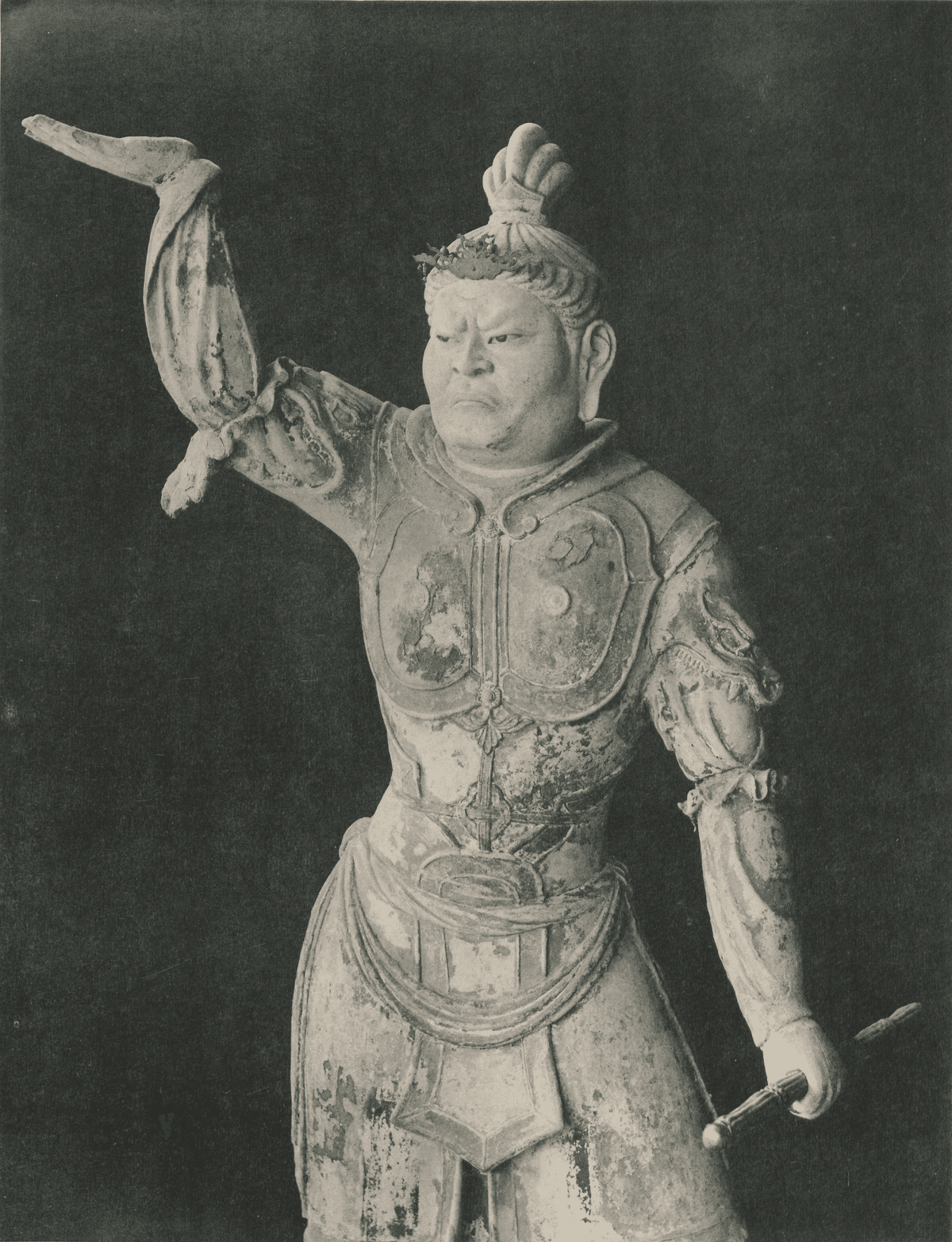

『Histoire de l'art du Japon』において図版に用いられた小川の仏像写真においても、資料としての役割を逸脱した芸術性が認められる。たとえば「東大寺法華堂 四天王像 多聞天」は、膝下をばっさりと切ってしまう大胆な構図に加えて、暗闇の背景から像の輪郭がくっきりと浮かび上がっている。後で詳しく見るようにこうした黒背景の仏像写真は大正時代に小川晴暘が確立するが、すでにここに先取りされている。小川一眞の仏像写真の中でも像の魅力を表現した写真が図版としてあえて選択されているのは、日本美術の質の高さを国内外へ示すのに適しているという判断があったからではないかと想像される。

とはいえ当時において写真は記録のための技術であって、まだ表現とはみなされていなかったことも踏まえる必要がある。岡塚章子は、小川一眞が生前、帝室技芸員を拝命し、当時の写真界を代表する人物であったにもかかわらず、死後、その業績があまり評価されてこなかった理由の一つとして、「『芸術』としての写真に作家性を見出し『表現』を中心に戦後になって編纂された写真史研究の流れには、小川による記録性の高い写真や印刷、出版業務を位置づけることは難しかった」(p.424)ことを挙げている。小川一眞の当時としては最高水準の技術よって撮影された仏像写真を一つの表現として評価する価値観はまだ存在していなかったし、いまでも作家性重視の考え方は根強い。

小川が仏像写真を撮影した時代は、写真がまだ芸術表現とはみなされておらず、かといって文化財写真のような記録を目的とする撮影スタイルが確立してもいなかった。そんな時代状況のなか、たしかな技術と表現力をあわせもつ小川一眞によって折衷的仏像写真が生み出され、初の『日本美術史』において活用された。しかし、そうした技術以上芸術未満であるような写真を評価する観点がいままでなかったために、小川の業績は評価されにくかったのである。

記録的文化財写真の成立

研究に資する資料としての狭義の文化財写真、つまり仏像写真の3つのカテゴリーのうち記録的仏像写真が確立されるのは、明治の終わりから大正の初め頃である。

次に挙げる3つの書籍において記録的仏像写真が徐々に確立されていく過程をみることができる。第1に『Histoire de l'art du Japon』と同じく1900年パリ万博へ出品された『真美大観』、第2に1910年の日英博覧会の折に内務省が編纂した『Japanese Temples and their Treasures』(日本語タイトルは『特別保護建造物及国宝帖』)、第3に東京美術学校(現・東京藝術大学)が刊行した『法隆寺大鏡』をはじめとする美術叢書である。記録的文化財写真の成立は、これら公的機関による美術史の体系化と軌を一にしていた。

『真美大観』は、1899年から日本仏教真美協会という団体が刊行を始めた図版主体の大型本である。異論はあるものの、その体裁の類似から初の美術全集といわれることもある。刊行の目的は美術によって仏教思想を布教することにあったが、同時に日本美術を西欧へ広く紹介するという国策の一環としての役割も担っていた。そのためテキストは日本語と英語で併記され、『Histoire de l'art du Japon』と同様に1900年パリ万博へ出品された。先ほど述べたように、図版には小川一眞による写真と印刷技術が用いられた。『真美大観』は1924年までに全20巻が刊行されたが、小川一眞が手掛けたのは第6巻までである。

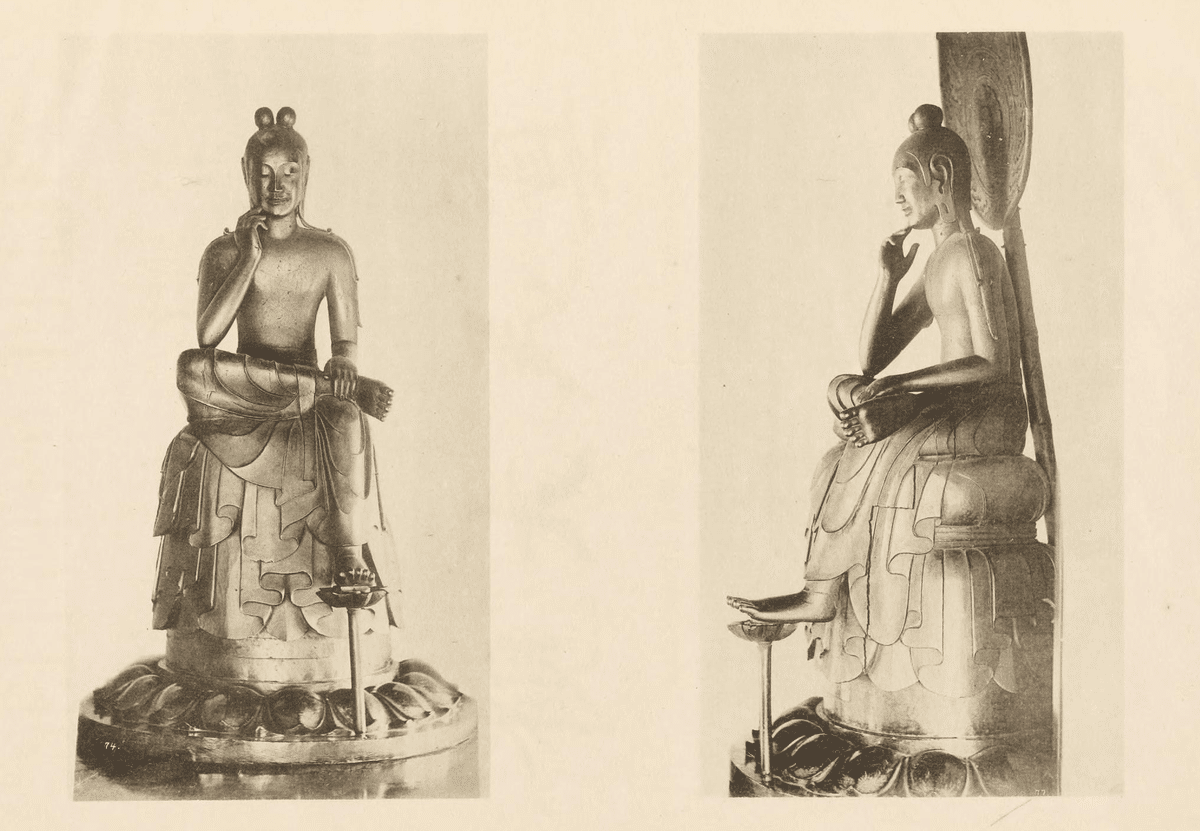

『真美大観』の図版は、そのほとんどが仏像全体を正面から捉えている。中には、たとえば、第3巻の「中宮寺 菩薩半跏像」のように、正面と横から撮った写真を三面図のようにセットで見せることで、立体的な造形を図版で再構成している場合もある。『Histoire de l'art du Japon』とは異なり、『真美大観』は客観的な資料として仏像写真を活用している。

文化財撮影に従事した初期の写真師である小川一眞の業績において、仏像写真における記録的仏像写真と芸術的仏像写真という二つの要素がすでに含まれていた。そして、どちらの写真も美術史において活用され、万博を通して西欧世界へ示されたのである。

日本仏教真美協会は1903年に審美書院と名称を変え、1906年に半官半民の株式会社として発展的解消を遂げてからは美術書を専門に刊行する出版社となった。そして、1910年の日英博覧会に際して、『Japanese Temples and their Treasures』を刊行している。本書は、『Histoire de l'art du Japon』に続く対外文化宣伝を目的とした官製の日本美術史として出版された。

日英博覧会は、1902年に締結された日英同盟の継続とさらなる友好関係の強化を目的にロンドンで開催された。英国側は政府が関与せず一企業が事務局となったため、実質的には日本単独の博覧会であったが、日本政府は日英博において1900年パリ万博をはるかにしのぐ異例の規模で古美術展示を行い、多数の国宝が海を往復した。『Japanese Temples and their Treasures』は、そうした古美術の重要作品を網羅的に西欧諸国へ向けて紹介するための参考資料として出版された。

収録された仏像写真の撮影者は不明だが、その多くが典型的な記録的仏像写真である。同書に収められた「中宮寺 菩薩半跏像」の図版を『真美大観』のものと比較すると、像を正面と横から撮影している点は同じだが、両者から受ける印象は明らかに異なっている。

『真美大観』の場合、撮影者が解釈した仏像の魅力が表現されている。強い照明を当てることでこの仏像に特徴的な黒漆の光沢を捉えようとしている。また、少し下から見上げるようなアングルによって像の威厳を感じさせる。対して、像全体に照明を均等に当てて、アングルも顔や肩あたりで平行に撮影された『Japanese Temples and their Treasures』のほうが、意図的に創造性を排して客観的な記録に徹している。『真美大観』のほうが写真としては魅力的ではあるものの、研究や調査に資する文化財写真としてはこちらのほうが適しているだろう。

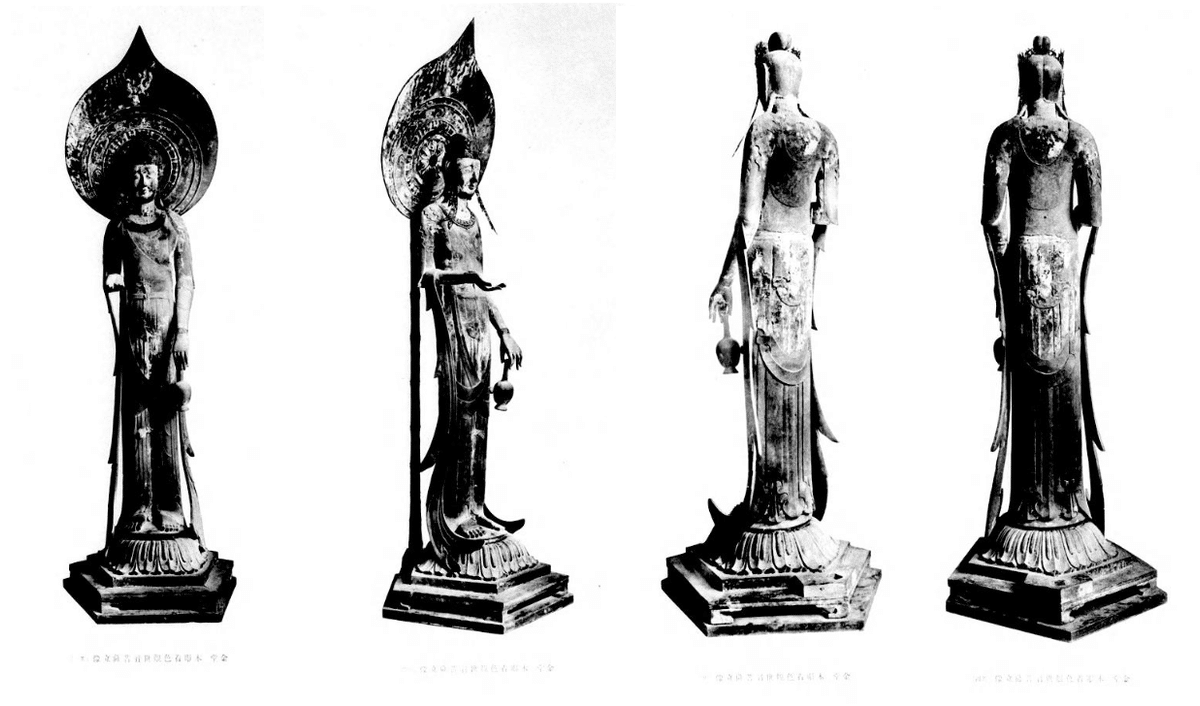

記録的仏像写真のスタイルは、『Japanese Temples and their Treasures』において確立したといえる。その後、東京美術学校が刊行した美術叢書『法隆寺大鏡(おおかがみ)』では、資料としての質と量の充実が図られた。『法隆寺大鏡』は大正時代に入った1913年から19年にかけて、東京美術学校により毎月1集ずつ全64集が刊行された美術叢書である。『大鏡』は小冊子のような形態をとり、一冊につき約20枚ほどの図版を掲載してそれぞれの作品に解説を付している。

『法隆寺大鏡』の図版は、照明やアングルなどに際立った作為が抑えられ、確立された記録的文化財写真のスタイルを踏襲している。特徴的なのは、一つの仏像に対して全体をさまざまな角度からとらえたものや、光背や台座などを単体で独立した図版として掲載している点だ。たとえば「法隆寺 百済観音」の場合は、像をぐるっと一周するようにして、その造形を余すところなく見せている。そのほか、顔をクローズアップしたものや、光背のみ独立して示した図版もある。

東京美術学校は『法隆寺大鏡』以降、奈良の主要な寺院をとりあげた『南都七大寺大鏡』(全77集)を1921年から29年にかけて刊行している。これらの『大鏡』類に至って、仏像写真は資料としての質と量を十分に提供できるように整備された。

小川晴暘の仏像写真

大正時代の中頃には、仏像を美術品として扱う価値観を前提として、仏像を鑑賞する文化が根付いていった。その画期となったのが1919年刊行の和辻哲郎による『古寺巡礼』である。1918年に和辻が奈良の古寺を見物したときの印象記として執筆された。和辻にとって仏像鑑賞とは、美的な感動を求めてその造形美を味わう目的で行われるべきものだった。個人の内面から湧き出た感動を語ることによって、仏像鑑賞のモデルを提示したのである。

こうした仏像鑑賞の文化を背景として芸術性を備えた仏像写真を撮影したのが小川晴暘であった。小川が1922年に奈良登大路に創業した写真館「飛鳥園」は、『室生寺大観』をはじめ、『法隆寺大観』『大和古美術大観』『広隆寺大観』などを販売した。『大観』とは、台紙に直接印画紙を張り付けた写真集である。さらに、飛鳥園は古美術研究の後押しするために季刊雑誌『仏教美術』を1924年に創刊している。その創刊号の巻末には『法隆寺大観』の宣伝広告が掲載され、宣伝文には次のようにある。

日本の写真術が芸術的に発達しなかった頃、解剖的写真図集「法隆寺大鏡」を称する完備せる大部な出版があった 四ツ切写真をコロタイプにしたもので我国第一の美術出版と称されていた。然し時代はうつり、今や彼は美術史の記録的図集に止り、現代人の美的欲求を満足せしむるにはあまりに非芸術的であった。ここに於て本社は時代の要求に鑑み前者の最もたりない美的霊感を表現につとめ実に気持よく其成功を見るに至ったのである。加之細部の解剖的なるものにも前者に比し芸術的のうるおいを多分にそなえている其の写されたるものは日本の所有する最も古く最も貴重なるもののみなることは云うまでもない。実に本大観は至れりつくせりの感有る日本最大最高の写真集たることを信じてうたがわぬものである。

旧漢字、旧仮名遣いは改めた

この宣伝文は単なる商品の紹介にとどまらず、過去の作例を批判して表現者がその目指すところを主張している点が注目される。記録的仏像写真の体裁を整えた『法隆寺大鏡』を「解剖学的」で「記録的図集」にとどまると批判し、そこに最も足りていない要素として「美的霊感」「芸術的うるおい」の必要性を説いて芸術性を志向する姿勢を鮮明にしている。

宣伝文の言葉の通り小川晴暘の仏像写真は、仏像の特徴を強く印象付けるために様々な手法が駆使して、その存在感を際立たせている。表現の特徴としてよく挙げられるのが、仏像を背景の暗闇から浮かび上がらせる演出、素材の質感を捉えたシャープさ、極端な陰影やアングル、大胆なクローズアップなどである。

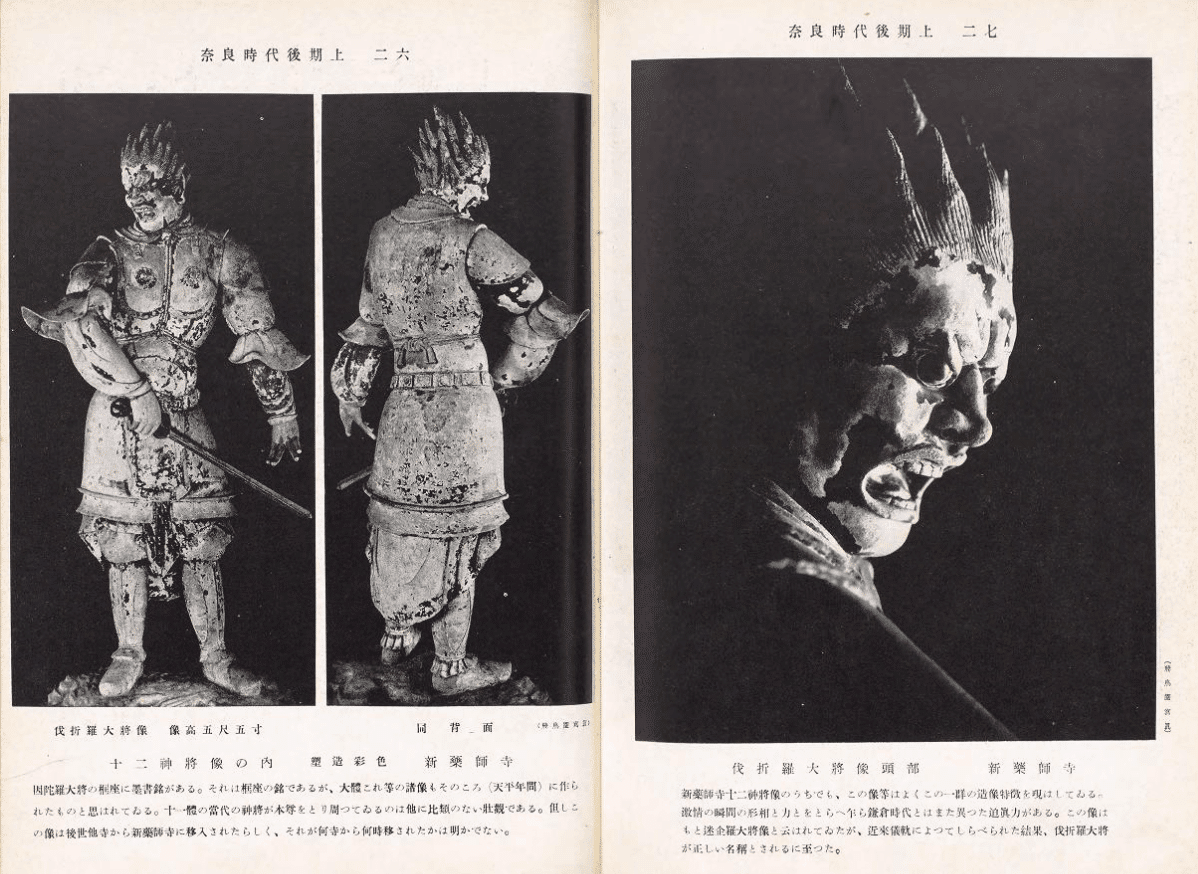

とくに小川自身が「黒バック」と呼んだ背景を暗闇にする手法は、小川の仏像写真の代名詞とされている。黒バックは、ガラス乾板の膜面上に薬剤を塗り、濃度を調整する減力法によって、背景に映り込んだ余計な情報を取り除く手法である。この手法を用いた小川の代表作が「新薬師寺 伐折羅大将像」である。

小川の作品は、仏像の奥に秘められた本質的な美を捉えたものとして評価された。そればかりでなく仏像鑑賞を通して得られることが期待される美的体験の視覚的表現としても受容された。和辻哲郎の『古寺巡礼』に小川の仏像写真が図版として掲載されたことは、そのことをよく表す出来事として知られている。

『古寺巡礼』は、戦前から戦後にかけて何度か改訂が行われている。1923年の関東大震災で版が失われたため翌24年に新版が刊行され、その際、いくつかの仏像写真が刷新された。重要なのは、初版本においては図版に『Histoire de l'art du Japon』や『Japanese Temples and their Treasures』の仏像写真を転載しており、それが改訂を機に小川の作品に差し替えられたことだ。先ほど示した『Japanese Temples and their Treasures』の「中宮寺 菩薩半跏像」が、小川の代表作に差し替えられたのがその例である。

『古寺巡礼』の図版が記録的仏像写真から芸術的仏像写真へ刷新された。この出来事に仏像写真に求められる質の変化を象徴的に見て取ることができる。そしてそれは仏像写真を求める主体の変化でもあった。

これまで見てきたように、明治の終わりから大正の初めにかけて美術史書を刊行して日本美術史を体系化してきたのは、政府の省庁や東京美術学校などの公的機関だった。そして行政主導の調査研究のために記録的仏像写真の撮影スタイルは確立された。

それに対して仏像鑑賞の文化は、体系化された日本美術史を前提としながらも、その中に位置づけられた仏像を教養の糧として鑑賞したいという民の需要から生まれた。そこで求められたのは、無味乾燥な資料としての写真ではなく、芸術としての質を備えた、鑑賞に堪える仏像写真だったのである。

文化の担い手が官から民へと移っていく傾向は、美術史の叙述においてもみられた。明治時代において行政が主導してきた美術史の編纂は、その後、民間の出版社が刊行する美術全集や個人の著作が担うことになった。

なかでも平凡社が1927年から30年にかけて刊行し『世界美術全集』は、「美術全集」というタイトルで初めて刊行された書籍であり、その後の美術全集の原型となったことで知られている。平凡社によれば12万5000部の購買予約があったといい、一般の美術史書としては異例のベストセラーとなった。太田智己は、『世界美術全集』の刊行は『Histoire de l'art du Japon』や『Japanese Temples and their Treasures』といった行政による対外文化宣伝から純粋に商業的な営利事業としての美術史への転換であったと指摘している。

『世界美術全集』の図版には、小川晴暘の仏像写真が用いられた。その写真は資料性と芸術性を兼ね備えた折衷的仏像写真と呼びうるものである。図版として用いられた仏像写真のほとんどは「東大寺戒壇院 持国天像」のように、暗闇の背景や斜めから指す光によって空間をドラマティックに演出する工夫がみられるものの、像の全体を一枚に収めたものばかりである。顔をクローズアップした写真が使用されていることもあるが、その場合でも像全体を見せた後に捕捉的に提示されているにすぎない。資料性を損なわない範囲で美的な操作が加えられた写真だけが意図的に選択されているのである。この選択には、折衷的仏像写真を用いることで資料性を確保しながらも、人々の目を楽しませようとする商業的な動機があったと考えられる。

小川はたしかに仏像写真において芸術性を志向したが、かといって資料性を全く無視したわけでもなかった。飛鳥園は学生向けの廉価な教材として『日本美術史資料』(全15巻)、その普及版の『日本美術史図版』(全5巻)を刊行している。図版には記録的仏像写真から芸術的仏像写真まで幅広く仏像写真を用いている。記録的仏像写真のスタイルを踏まえながらも、そこに芸術的な要素を加えることが、小川と飛鳥園が目指した日本美術史のあるべき姿だったのだろう。

戦後における仏像写真表現の広がり

戦後の仏像写真はさまざまなキャリアをもつ写真家たちが手掛けることで多様性が開かれていった。その影響を受けるかたちで美術全集の図版として用いられる仏像写真も多彩なものになっていき、美術鑑賞の文化が社会に浸透することで美術図版を見る楽しさがより追求された。

1951年から52年にかけて美術出版社が刊行した写真集『日本の彫刻』は、写真家たちの個性を前面に押し出すことで人気を博した。この全6巻のシリーズは、「上古時代」「飛鳥時代」「白鳳時代」「天平時代」「平安時代」「鎌倉時代」にわけて各時代を一巻ずつにまとめ、坂本万七、土門拳、藤本四八、入江泰吉という4人の写真家が各巻を担当した。巻末には和辻哲郎や亀井勝一郎ら古社寺巡りの随筆の著者、川端康成や山口蓬春といった作家たちが取り上げられた彫刻に対してそれぞれ短いエッセイを寄せている。写真史家の増田玲は、『日本の彫刻』がいわば和辻の『古寺巡礼』の本文とその図版として用いられた小川晴暘の仏像写真の主客の関係を入れ替え、写真を主体にして古美術彫刻を紹介しようとした写真集だったと評している(「鑑賞の位相―美術出版社『日本の彫刻』をめぐって」『東京国立近代美術館研究紀要』第15号、2011年)。

とくに土門と藤本の二人は一人で二巻ずつ担当し、写真家たちの中でもより多くの写真を撮影した。ともに戦前から報道写真家としてキャリアを築いてきた彼らの仏像写真には、鑑賞において注目すべきポイントへと見る者の視線を誘導する明快なコンセプトをもっていることが指摘されている。たとえば藤本四八の「東大寺南大門 金剛力士像 吽形」は、複数の角度から撮影された3枚の写真で構成されており、それらを順番に見ることで一つの鑑賞体験を得ることできる。

通常、巨大な仁王像をこれらの写真のように近づいたり見下ろしたりして鑑賞することはできないが、まるで見る者の視覚をそのままイメージに焼き付けたかのような臨場感がある。 こうした主観性を引き立たせているあおりや俯瞰の構図は、1920年代から30年代にドイツをはじめとするヨーロッパで展開し、写真ならではの表現を追求したモダニズム写真の動向において多用された。増田玲も指摘するように、その影響下で技術を磨いてきた土門と藤本らによって、仏像写真にモダニズム写真の手法が導入されたのである。

日本経済が高度成長を経て安定期を迎えると、その経済的な豊かさを背景に1960年代から80年代にかけて美術全集ブームが起きた。とくに大きな成功を収めたのが、小学館が1966年から72年にかけて刊行した『原色日本の美術』(全30巻)である。タイトルに「原色」とある通り、当時まだそれほど一般的ではなかったカラー図版を大部分で構成したことで、長く人々に親しまれた美術全集だった。増刷、改版を繰り返し、1990年までにはシリーズ累計で50万部売れたという。

図版として用いられた仏像写真は、記録的写真に加えて、クローズアップや構図に工夫を凝らした折衷的写真も多い。『原色日本の美術』では仏像写真の多様な表現を取り入れて充実した鑑賞体験を提供することで、戦前の『世界美術全集』などの先例と差別化を図り、美術全集の商品としての魅力を高めようとしたと考えられる。

なかには第6巻「阿弥陀堂と藤原彫刻」の冒頭を飾った「平等院 阿弥陀如来像」のように資料性を踏み出た芸術表現と見なしうる写真もある。印を結ぶ阿弥陀如来の手の繊細な表情と、そこから流れ出すように布の皺が画面の中央で曲線を描いている。こうした写真ならではの画面の切り取り方に、モダニズム写真の手法を取り入れた『日本の彫刻』からの流れをみることができる。

仏像写真と美術史の現在

美術全集は、美術史の社会への普及という重要な役割を担い続けてきた。ところが現在において美術全集という形式は、その歴史的役割を終えようとしている。日本経済の低迷と核家族化の進行で、かつてのように家庭に美術館を仮想的に作り上げるという美術全集のコンセプトは成り立たなくなってきているからだ。

平成になって『日本美術全集』(全20巻)が2015年から2016年にかけて小学館によって刊行されたが、これが美術全集としては最後になるかもしれないとも言われている。興味深いのは、そこに用いられている仏像写真が記録的写真へと回帰しており、これまでの美術全集において重要な商品価値を生んでいた芸術性をある程度備えた折衷的写真を用いて人々を楽しませる意図が希薄化している点である。これまで見てきたように、仏像写真の芸術性は充実した鑑賞体験を人々に提供し、美術史と社会をつなぐ触媒になってきた。しかし、平成に至って美術全集がかつてのように家庭に届けられ、享受されるという想定がなされなくなったとき、仏像写真に芸術性は不純物となったということだろうか。こうした内容面からも、この美術全集が家庭ではなく教育機関や図書館などに収まることを最初から想定されて作られたかのような印象を受ける。なお、『日本美術全集』の「月報」で連載された太田智己「日本美術全集の歴史」は今回大いに参考にさせてもらった(重要な論考だと思うので、もっとアクセスが良くならないだろうか…)。

美術全集以外ではどうだろうか。現在、図版を豊富に用いて日本美術史の体系をまとめた書籍は、辻惟雄『日本美術の歴史』(東京大学出版、2005年/改訂版2022年)、山下裕二・高岸輝編『日本美術史』(美術出版社、2014年)あたりが定番だろう。これらの書物の仏像写真は、人の目を楽しませる工夫がなされたもの、仏像を取り巻く環境も含めて写真に収めたものが使用されている。とはいえ、そのほとんどは、本文に付随した小から中サイズ程度の図版として示されるにとどまる。日本美術史全体の印象を一冊で大まかに把握するというコンセプトにおいて、図版はあくまで参考資料であって鑑賞にそれほど重きは置かれていない。

図版の鑑賞に重きを置いている書籍には、日本仏像史を体系的にまとめた山本勉『仏像 日本仏像史講義』(平凡社、2013年/新版2020年)がある。先ほどの二冊に比べて本のサイズも大きい。だが同書が用いている仏像写真はほぼすべて狭義の文化財写真といってよく、芸術鑑賞を楽しもうとする態度には禁欲的である。

こうして現状を概観すると、芸術性を備えた仏像写真と美術史の叙述は互いに手を切りつつあるように見える。しかし、それは人々が仏像鑑賞に興味を抱かなくなったからではなく、むしろ実際はその逆で、仏像鑑賞はますます活況を呈しているからだと思われる。定番の仏像を網羅したムック本や仏像をイラスト化して親しみやすくした仏像鑑賞の入門書などが巷にあふれている。

芸術性が仏像写真に求められた時代から、美術史本来の調査研究に資する文化財写真へと揺り戻しが起きているのは、わざわざ美術史という立場において仏像表象の多様性を示す必要性がなくなってきているからなのかもしれない。

Twitterで日本美術史について呟くbotをやっています。こっちのフォローもよろしくね! https://twitter.com/NihonBijutsushi