エンデューロの原点とスポーツマンシップ

「スポーツ守んシップとは何か」そんなことをテーマにし、あるプロスポーツの選手を講師に招いた特別講義を、テレビで見る機会があった。ごく普通の高校生たちに、わかりやすく語りかけ、問いかける。

いわく、スポーツマンシップとは「ルールを尊重し、審判を尊重し、相手を尊重することである」と。それを逆説的に証明してみせるロジックが鮮やかだった。

ルールを守らない。ジャッジを認めない。相手を尊重しない。それはスポーツではない。

ISDEも世界選手権も、今のJEC、日高の2日間競技も同じだけれど、FIMのエンデューロルールの根幹にあるのは、パルクフェルメ方式という車両保管の仕組みだ。競技前の車両検査が行なわれると、車両保管され誰もマシンに触れることができなくなる。スタート時刻の20分前にやっとパルクフェルメに入ることが許されるが、そこではまだマシンを移動させることができるだけで、燃料コックの開閉などの軽微なことも含めて一切の作業を行なうことができない。スタートの15分前に今度はワーキングエリアに移動することとができる。ようやく、ライダーはスタート前の整備に取り掛かることができるわけだが、整備・修理をすることができるのは、原則としてライダー本人だけだ。サポートクルーに許されているのは、油脂の補給やブレーキのエア抜き作業の補助などに限定的されている。スタートまでの十数分間に、できる限りの整備をしてライダーは長いコースへと出て行く。

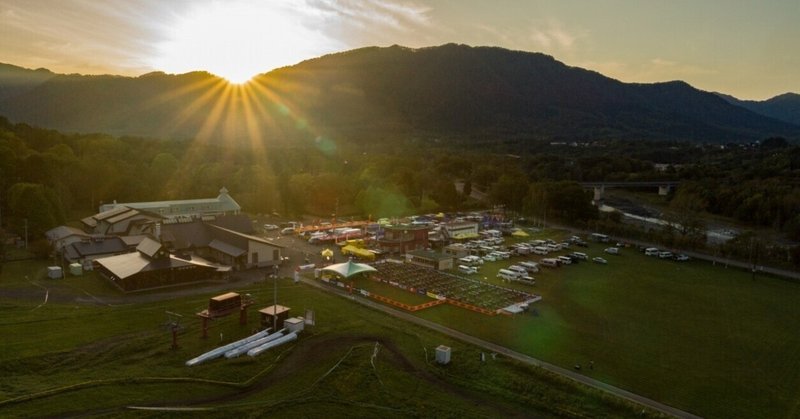

8時間もの走行を終えて、夕方、パドックにたどり着くと、そこでまた20分間だけ整備のための時間が与えられる。タイヤ交換やオイル、クラッチの交換。またピストンやシリンダーの交換をすることもあるが、とにかくライダーはわずかな時間で、翌日のためにマシンを完調にしなければならない。全神経を集中させ、黙々と整備に取り組む。ライダーが次にどんな作業をすべきか、その手順、必要な工具はなにか。手伝えることがわずかであるだけに、ヘルパー、メカニックは的確に状況を把握して、ライダーを助けなければならない。刻一刻と過ぎていく時間。焦るライダーに、ヘルパーがかける言葉はいつも決まっている。「まだ大丈夫。まだ時間はある」。たとえ残り時間がわずかでも。

パルクフェルメ方式というのは、マシンの整備をする時間を制限することによって、限られた時間の中で整備する技術を試すと同時に、マシンの耐久性や信頼性、そして整備性の高さも試験されるものだ。さらに、マシンに触れることができる人間を選手本人だけに限ることによっても、整備の技術が試されることになるし、またひとつ大きな目的として、ライダー個々の技量を平等にはかるという意味も持っている。たくさんの人員、物量を投入することができるファクトリーチームのようなものも、ここでは存在する余地がない。プロライダー、国を代表するようなトップライダーも、遠い国からたった一人でやってくるライダーも、ここではただ一人のクラブマンとして、ウエストバッグの工具だけを頼りに6日間を乗り切らなければならない。パルクフェルメ方式というのは、だからエンデューロという競技の本質というか、その根幹にあるスポーツとしての個人性を象徴するものであると同時に、それを極めて具体的に表現する方法なのだと思う。もしそれがエンデューロから失われることがあれば、それはもうまるで別種の競技ということになる。モータースポーツとしては、いまひとつ見栄えがせず、とても地味で時代遅れともいえるような存在。ISDEに集まる人たちは、そのことをよく知っていて、だからエンデューロの未来のことについてはちょっと心配しているのだが、本質的なところを変えようなどとは思っていない。過去から受け継がれてきたものを、大切に次の世代へと伝えていかなければならないからだ。

同じように思いを持っている人が、日本にはまったくいないというわけではないが、数少ないということは間違いない。

ここから先は

BIGTANKオンライン

BIGTANKマガジンは、年6回、偶数月に発行されるエンデューロとラリーの専門誌(印刷されたもの)です。このnoteでは、新号から主要な記…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?