音楽にまつわる著作権法(その1)―実演家とレコード製作者の権利を中心にー

1. はじめに

突然ですが、音楽にまつわる著作権法上の権利や、アーティストやレコード会社が配信についてどのように収益を得ているのかを概観したうえで、現行法では認められていない実演家とレコード製作者のレコード演奏権・伝達権がどんなものかについて記したいと思います。

2. 著作権・著作隣接権について

(1)著作権

著作権は、著作物を創作した人(著作者。著作権法(以下省略)2条1項2号)に発生します(17条)。

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(2条1項1号)とされており、さらに、どのようなものが著作物なのか具体例が規定されています(10条1項)。その中に、「音楽の著作物」と規定があります(10条1項2号)。

この「音楽の著作物」とは、メロディ、リズム、ハーモニーを要素とする楽曲と、楽曲と同時に利用される歌詞になります。つまり著作権は作曲・作詞した人にそれぞれ発生します。

ここで著作権とは、以下の権利(支分権といいます)の総称です。

(2)著作隣接権

(ア)著作隣接権とは

著作権法は、著作物を創作した人だけでなく、著作物を伝達して世の中に広める人のうち特に重要な役割を担っている者、具体的には、実演家、レコード製作者、放送事業者・有線放送事業者にも一定の権利を与えています。それが著作隣接権です。

(イ)実演家とレコード製作者の権利

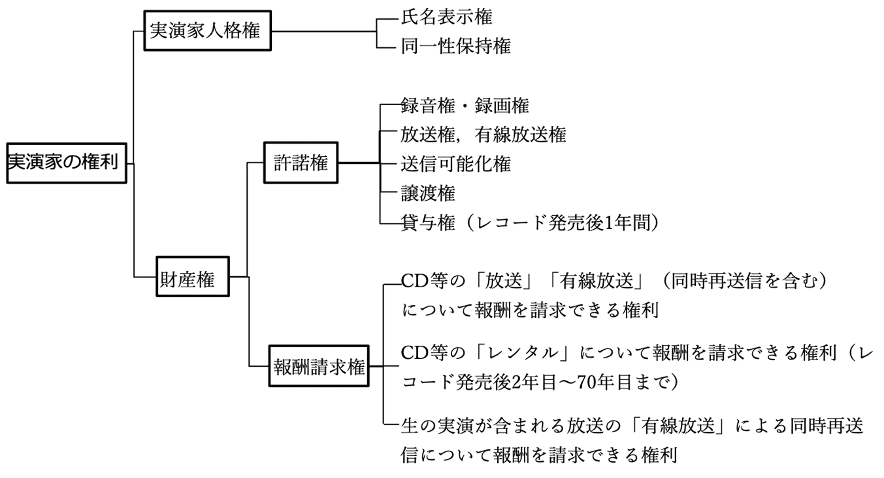

著作隣接権者のうち、実演家とレコード製作者の権利は次の通りです。

(ウ)許諾権と報酬請求権

「許諾権」というのは、実演やレコードの利用を禁止し、もしくは対価をもらって許諾することができる権利をいいます。「報酬請求権」とは、そうした禁止権・許諾権はないものの、実演やレコードの利用に対し文字通り報酬を請求することができる権利です。

(エ)著作権と実演家の著作隣接権の比較

著作権にはあって実演家の著作隣接権にはない権利について以下対比してみたいと思います。

① 「複製権」

録音・録画は複製権の一部です。つまり、実演家は録音・録画という態様においてのみ保護されています。例えば、実演を写真に撮ったりする行為は対象ということになります。

② 「上演権・演奏権」

「上演権・演奏権」は、著作権法上2つの意味があります。1つは、演奏権は音楽の著作物を演じること、上演権は音楽以外の著作物を演じるという意味があります。2つ目は、著作物を録音録画したものを公衆に向けて見せ、もしくは聴かせることを目的として再生するという意味です。たとえば、音楽が収録されたCDを店舗でBGMとして流すような場合や、コンサートでSEとして会場でCDを流す場合などです。実演家の権利は、その人の実演自体の利用を保護するもので、その実演に似た他人の実演に対しても及ぶものではないので、1つ目の意味としての上演権・演奏権というのは観念できません。他方、2つ目は「著作物」を「実演」に置き換えることで観念できます。

③ 「上映権」

上映権とは、著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することとされています(2条1項17号)。つまりスクリーンなどに固定されずそのまま投影する場合が該当します。実演家の実演の上映権というものも観念はできます。

④ 「公衆送信権」

公衆送信権は、放送、有線放送、自動公衆送信、FAXなどその他の公衆送信、の4つに分類されます。このうち、放送・有線放送権は実演家の権利として認められています。3つ目の自動公衆送信とは、例えばHPを閲覧する時のように、ユーザーがHPを開く行為を行う(リンクのクリックなど)ことによってサーバーから情報が送信されることをいいます。また、「送信可能化」は、自動公衆送信の準備段階で、いつでも自動公衆送信が可能なようにサーバーに著作物がアップロードされるような場合をいいます。つまり、実演家には送信可能化権が認められているので、自動公衆送信の前段階の行為が保護されており、その後の送信行為もカバーされている、ということができます。

⑤ 「公の伝達権」

「公の伝達」とは、放送や配信を受信してそれを公に向けて流す行為をいいます。後者の配信については、例えばスマートフォンで契約している音楽配信サイトから音楽をセレクトして公に向けてBGM使用するような場合が該当します。

⑥ 「口述権」

口述権は、そもそも実演に該当するものを除く、とされており(2条1項18号かっこ書)、実演家の権利としては観念できません。

⑦ 「展示権」

美術の著作物と未発行写真の著作物の原作品を公に展示する権利なので、実演家の権利としては観念できません。

⑧ 「貸与権」

著作権の貸与権は著作物の複製物全般に及ぶのに対して、実演家の貸与権は、CDなどの商業用レコードに限られます。つまりDVDやBlu-rayには実演家の貸与権は及びません。DVDなどには「映画の著作物」が収録されていますが、映画の著作物に適法に録音録画されたものを、映像を伴う形で二次利用する場合には実演家の権利が及ばないとされている(ワンチャンス主義。91条2項。)ことと整合をとるため、と説明されています。許諾権は最初の1年だけで、2年目以降は報酬請求権とされているのは、発売直後に貸与を認めてしまうと販売と競合してしまうので、一定期間は禁止権を与えるが、その後は競合が軽微になるので報酬請求権にとどめて利用を優先する趣旨です。

⑨ 「頒布権」

頒布権は、映画の著作物の複製物を頒布する権利なので、実演家の権利としては観念できません。

⑩ 「二次的著作物の創作権」「利用権」

創作権というのは実演家の権利としては観念できません。創作権について観念できない以上利用権についても観念できません。なお、名誉などを下げるような改変に対しては同一性保持権を主張できます。

(3)実演家やレコード製作者の音源配信にかかる権利行使・収益について

実演家やレコード製作者が、音源の配信によってどの範囲で収益を得ているのかみていきたいと思います。まず、法律上の用語ではありませんが、実演家の実演が収録されたマスター音源を「原盤」といい、その原盤にある実演家及びレコード製作者の著作隣接権を総称して「原盤権」ということがあります。ここで、ある歌手Aがレコード会社Bとの間で実演家契約を締結するケースを挙げます。この場合、歌手Aはその実演家契約に基づき、実演家の著作隣接権をレコード会社に譲渡します。そのうえで、レコード会社Bは、実演家Aの実演をレコーディングしてマスター音源Xを制作します。レコード会社Bは実演家から実演の録音録画権の譲渡を受けているため適法にレコーディングすることができます。そして、レコード会社Bは、Apple MusicやSpotifyなどの配信事業者に配信を許諾することによって、音源Xを配信し、配信事業者から収益の一部の分配を受けます。ここでは実演家及びレコード製作者の送信可能権が許諾の根拠になっています。レコード会社Bは、譲渡を受けた実演家Aの著作隣接権への対価として、契約に基づき音源の利用によるレコード会社の収益の一部(通常は印税方式)を、実演家契約に基づき実演家Aに支払います。

もし、ユーザーが配信事業者からの配信を、スピーカーなどを通して店舗で流した場合、これは「公の伝達」になるため、そのユーザーにとって配信事業者の規約違反にはなりうるものの、レコード会社Bが権利行使をすることはできません。

では、音源Xを含む動画をYouTubeで勝手にアップロードされている場合はどうでしょうか。この場合、レコード会社Bは勝手にアップロードしている人に対して送信可能化権に基づきテイクダウンを求めることができます。一方で、コンテンツIDと呼ばれる、YouTubeの管理プログラムを音源単位でID登録し、これにより同じ音源が使われている動画に広告を表示させて、広告収益の一部を受け取ることができる仕組みがあります。レコード会社Bはこれによってテイクダウンを求めるのではなく広告収益を得るという選択肢をとることもできます。ここでも送信可能化権が根拠になります。この収益の一部についても、通常は実演家契約によってレコード会社から実演家に分配されます。他方、この動画がモニターなどを通じて店舗などで流された場合は、やはり「公の伝達権」の問題となり、YouTubeの規約違反にはなりうるものの、レコード会社が直接権利行使はできないということになります。

(4)レコード演奏権・公の伝達権に関する条約や諸外国の状況

(ア)条約と日本の立場

実演家とレコード製作者の権利を保護する条約として、まず「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約実演家等保護条約」(通称:ローマ条約)があります。ローマ条約は1961年に採択され、日本は1989年に加盟しました。ローマ条約では、保護の対象として、実演とレコード製作者の複製権及び商業用レコードの放送二次使用料請求権が規定されています。その後の条約として、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(通称:「WIPO実演・レコード条約」(WPPT))があります。WPPTは1996年に採択され、日本では2002年に加盟しました。WPPTは、デジタルネットワーク化に対応しており、音に関する実演とレコード製作者について、実演家人格権の設定や、固定された実演やレコードをインターネット上でのアップロードすること(利用可能化)に対する保護等を規定しています。

ローマ条約、WPPTいずれにおいても、実演家及びレコード製作者のレコード演奏権・伝達権(条約では両方「公衆への伝達」)については報酬請求権として規定されていますが、両条約には留保条項があり、各国判断により、報酬請求権とするか、許諾権とするか、あるいはそもそも権利として認めないかは自由に設定できるようになっています。日本はこの留保規定に基づき、レコード演奏権・伝達権を留保しています。その理由として、ローマ条約が採択された当時、日本の著作権法では適法に録音されたレコードを公に再生する行為は著作権にも侵害にならないとされていたことから(旧著作権法30条8号→附則14条→現在は廃止)、それと整合をとするために留保したのではないかと考えられています。

(イ)諸外国の導入状況

国際レコード産業連盟(IFPI)の調査では、現在まで世界140カ国以上でレコード演奏権・伝達権を認めている(多くが報酬請求権として)ということです。主要国では、運用として、集中管理団体が徴収し、実演家とレコード製作者に分配しています。たとえばフランスでは、SPREという実演家とレコード製作者が共同で設立した団体が、音楽著作権管理団体であるSACAMに徴収業務の一部を委託しています。日本でいうと、レコード協会と芸団協が共同で団体を設立し、JASRACに徴収業務を委託するというイメージになります。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?