1-3 動詞の形としての法と無い仮定法が有ることについて

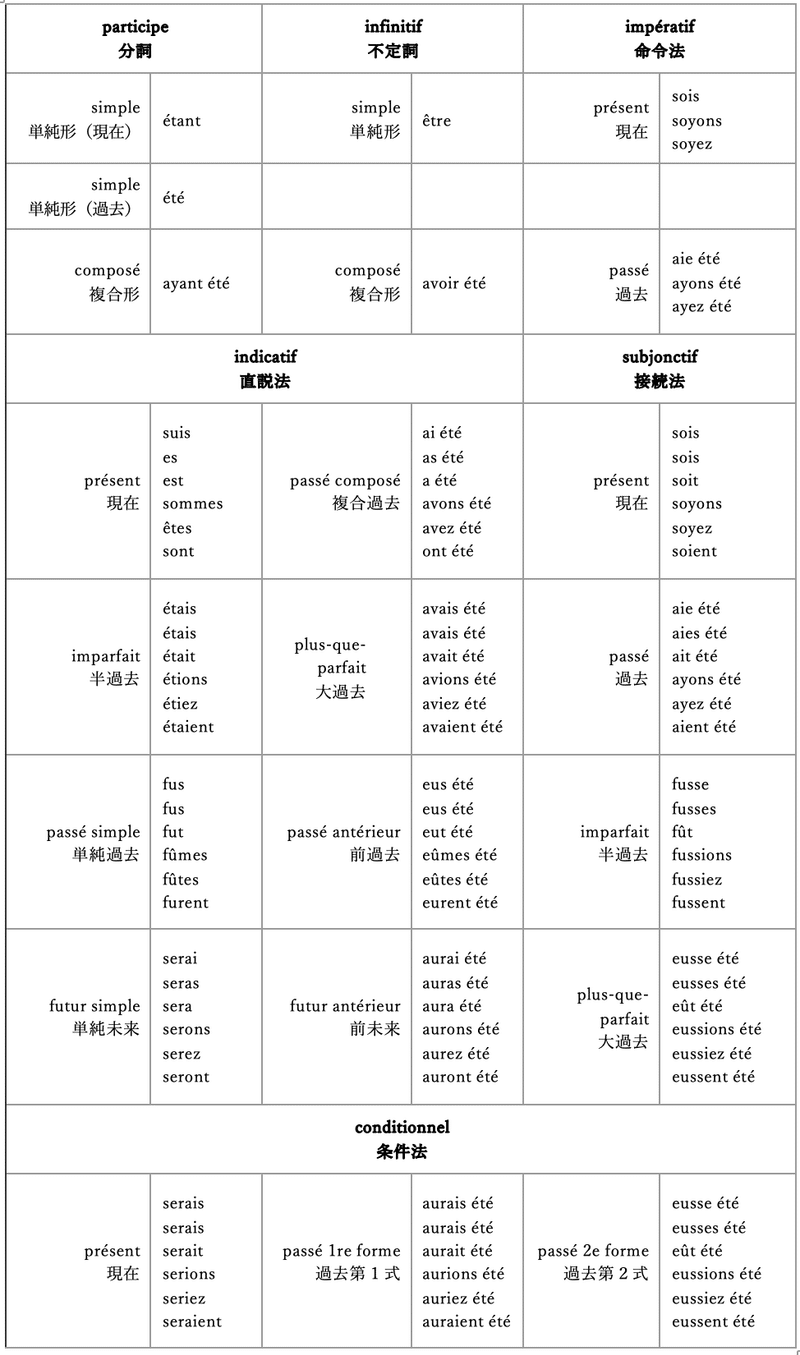

フランス語の活用体系を見てみましょう

第1節(1-1)でフランス語には接続法(mode subjonctif)というものがある、ということについて触れました。一般に、「法」と言われるとき、それは独自の活用形を持つもののことをいいます。活用とは、時制や人称などの要素によって、動詞の形が変化することをいい、法もそうした動詞の形を変化させる要素のひとつなのです。すぐ後で検討していくことになりますが、英語という言語はこの活用が極めて単純化された言語です。もちろん、単純化されたとは言っても、それが何よってと言えば、大まかに言えば時の流れによってあり、誰かの意志が働いた結果そうなったという類のものではありません。言語の変化とは、ほとんどの場合、そうしたものなのです。

学校で、break - broke - broken など何度も唱えさせられたことを覚えている読者もいるでしょう。活用の暗記という面では、この不規則活用動詞に関することと「ing形」の作り方と「3単現のs」にだけ気をつければ、英語の動詞の変化について把握したことになるのです。しかし、仮定法の理解という面においては、これは動詞の活用を体系としてみるという機会が失われることに繋がり、仮定法の無理解を招くことにもなりました。

独自の活用形を持つということがどういったことなのかを直感的に把握するために、ここでフランス語の活用表を見ていただきましょう。なお、ここではフランス語のみを引き合いに出しますが、活用の体系が異なるスペイン語やドイツ語を引き合いに出しても、導かれる結論は同じです。

フランス語の「être」(エートル)の活用表

(作成にあたっては、『改訂 標準フランス語動詞変化表』(田島清編)を主に参考にしています。見づらい場合には、全く同じではありませんが、フランスのメディア「L'Obs」のウェブサイト上の活用表を参照してください。)

「être」は英語で言うとbe に相当します。ここでは、直説法、接続法、条件法と書かれているところに注目してください。もちろん、フランス語の勉強をここでしたいわけではないので、細かい部分は無視してしまって構いません。 それぞれの「法」の中の、「単純未来」や「半過去」というようなさらに細かいくくりは、時制を表しています。その中で、人称とその数(単数or複数)に応じて、動詞が並んでいます(マス目の中の6つ単語(複数の場合もある)が縦にが並んでいるところを指しています。上から、1人称単数、2人称単数、3人称単数、1人称複数、2人称複数、3人称複数の順に並んでいます)。

さて、独自の形を持つというのは、どういうことかというと、「êut」という語は「être」の活用形のひとつですが、「êut」という形を見ただけで、「法・時制・人称・数(単数か複数か)」が明らかになります。「êut」は「être」を原形とする動詞の、「接続法・半過去・3人称・単数」に活用した形である、ということがわかるわけです。同じように、「eus」であれば、「直説法(mode indicatif)・単純過去・1または2人称・単数」であるとわかります。

どうして私がわざわざ英語でない言語の活用表を載せたのかというと、法とはまず何よりも動詞の形に寄与するものの名称だということを知ってもらいたかったからです。先ほども述べたように、学校文法で教えられる仮定法とは、動詞の活用形について言われているのではなく、「多くの場合に従属接続詞 if から始まり 、現在の事実と反するとき、動詞の過去形を使い、if 節で条件部分を述べた後はカンマを置いて、would なり could なりを使って帰結部分を表す…」というような、「公式」について言われているのでした。

しかし、繰り返し思い出していただきたいのですが、仮定法も英語で記せば subjunctive mood であり、これがフランス語の mode subjonctif に対応するのだとすれば、英語においても動詞の活用の固有の形に対して subjunctive mood の名称があてがわれると考えるのが理にかなっています。実際のところ、その通りなのです。ただ、英語の場合、やや事情は複雑ではあります。その事情のため、学校文法や多くの参考書ではこれまで述べたような仮定法の公式を通じた理解が流通しています。ではその事情とは何なのか、ここで少しばかり英語の歴史を遡ってみましょう。

古英語と現代英語の活用体系

どんな言語にも歴史はあります。当たり前です。現代日本語では五段活用動詞とされるものも、いわゆる古典文法(古文)では四段活用であるように、時代によって動詞の変化の仕方も変遷を持ちます。英語も同様に、時代によって大きくその形を変えているのです。

私たちが学校で習い、ふだんニュースや映画などで接する英語は、現代英語(Present English)と呼ばれる。これはだいたい1900年ごろから現在まで続いているとされます。それに対し、最も原初的な英語は古英語(Old English)という、およそ450年から1100年まで続いた英語です。それでは、その古英語の中から、現代英語の be に相当する bēon の活用を見てみましょう。 bēon の活用表はリソースによって「ゆれ」があるので、ここでは Hogg and Fulk : 2011 における活用表を引用している堀田隆一教授のブログ記事を参照してください。

同じ英語とはいえ be とはずいぶんと違うと感じるはずです。もちろんここでも、細かく見る必要はなく、古英語において仮定法(subjunctive mood)独自の形があったという事実を確認してもらえれば十分です。

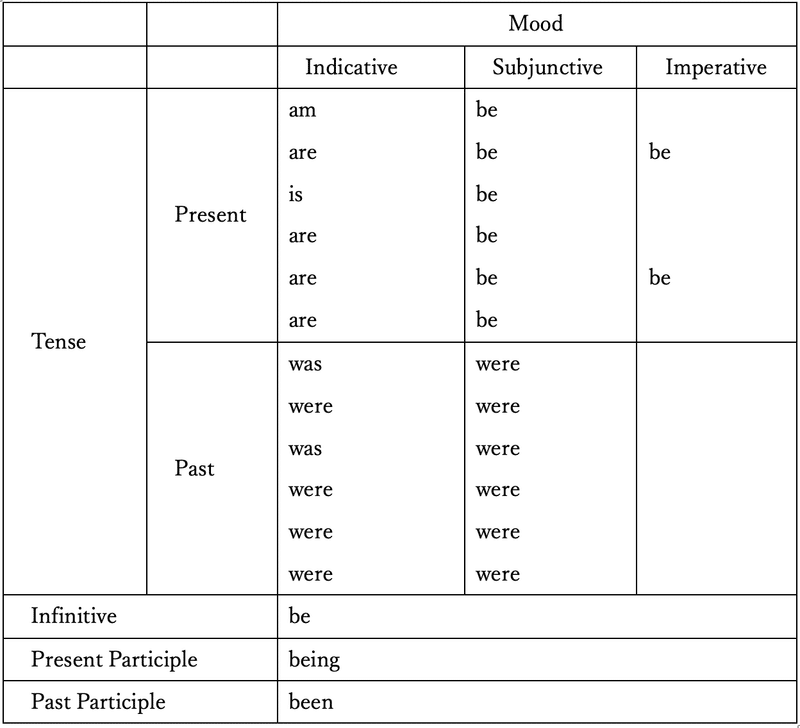

古英語と現代英語の間には、中期英語、近代英語と呼ばれる時期もありますが、ここでは割愛します。とはいえ、ひとつだけ気に留めて欲しいのは、現代英語に近づくに連れて、活用は単純なものとなっていく傾向にあるということです。では、その現代英語 be の活用表を見てみましょう。なお、現代英語の動詞をこのように表に起こすことは冗長になるだけなので普通ではなされません。古英語と見比べるために、今回はあえてこのような表を作成しました。

現代英語 be の活用表

この表からわかるのは、現代英語において、仮定法にだけ見出される形というものはもはや存在しないということです。ひと目で仮定法とわかるような、仮定法独自の活用形はもはや存在しません。ただし、ここでひとつ見逃せない事実があります。仮定法過去形において、単数にもかかわらず were が用いられているということです。固有の形は失われているとはいえ、人称の一致に関わる規則が破られているように見えるこの部分に関して、固有の形を失った仮定法の名残を見ることができます。ここで、この were がどのように用いられているか、ひとつだけ例文で確認しておきます(出典は『ジーニアス英和辞典 第5飯』)。

If I were you, I’d wait a bit.(もし私があなただったら少し待つでしょうね)

直説法現在形で主語が一人称の場合にwere を使うと文法違反になってしまいます(※ フォーマルな場でない、口語においてはIf I was you, も現代では使われていますが)。そこで were を仮定法の過去形として解釈することで、文法的に問題なくなるというわけです。この文のように、仮定法過去形は If を伴って文に現れることが多いので、上記例文のような were が仮定法か直説法かの識別で迷うことはあまりありません。

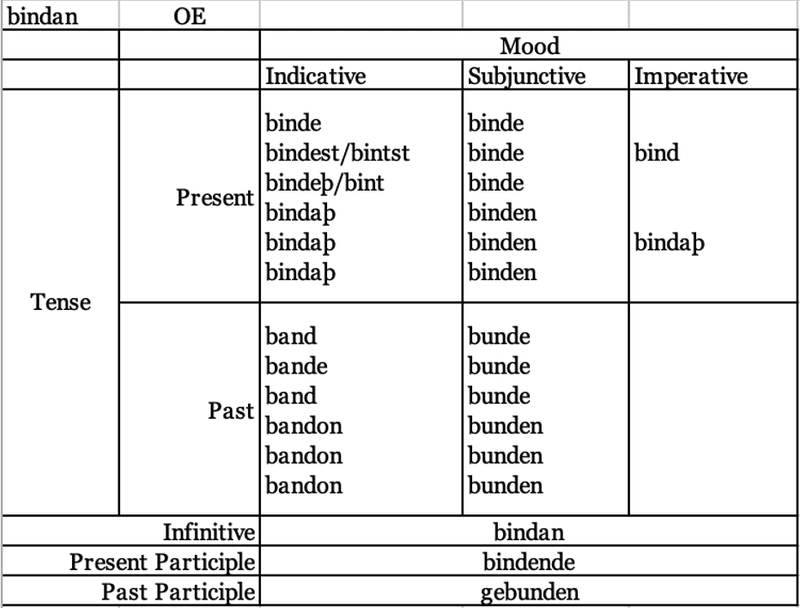

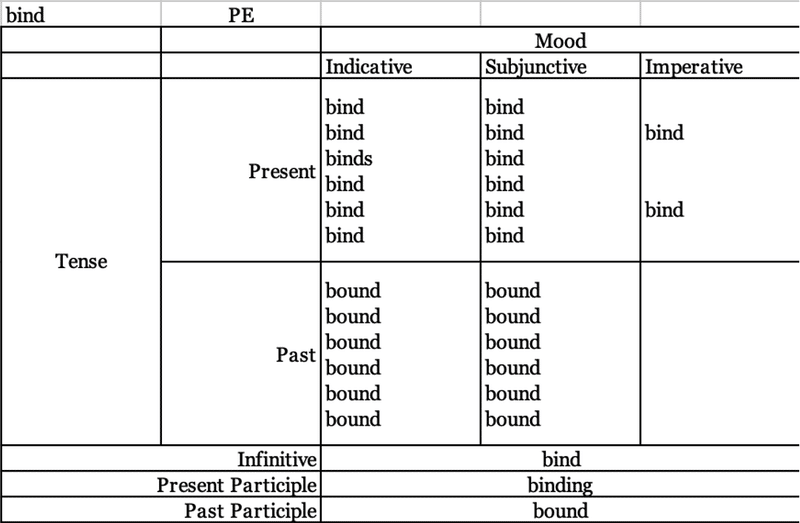

よりイメージを掴むために、もうひとつの動詞(現代英語の bind と、それに対応する古英語の bindan)の活用表を見てみましょう(安藤:2002を参照)。

上から順に、古英語 bindan、現代英語 bind の活用表を掲げています。古英語においては、bunde, bunden というように、仮定法独自の活用形があるのが確認できます。しかし、現代英語では、直説法 Indicative であれ、仮定法であれ、過去形のところを見ると、bound という形しかありません。

そもそも、現代英語ではbeとdo以外の動詞の活用形は、総じて単純なものになっています。このbindの活用表をみればわかるように、直説法と仮定法の活用で違いがあるとすれば、もはや「三単現のs」の部分でしか残っていません。これを見せつけられると、動詞が仮定法に活用したときの形が「ある」と単純に主張するのも抵抗が出てきます。

仮定法はあるのかないのか

ここまでで、少し混乱している読者もいるかもしれませんが、それも無理はありません。第2節(1-2)で私は学校文法における仮定法を説明した際に、仮定法過去の「公式」的理解というものを紹介しました。この第3節では、「仮定法現在形(Subjunvtive Present)」と「仮定法過去形(Subjunctive Past)」というよく似たふたつの用語が出てきました(※2)。改めて確認しましょう。仮定法過去は私たちが「公式」と呼んだ、意味と動詞の形とよくある構文がセットで語られる際のラベル(便宜的な呼称)に過ぎません。一方で、「仮定法現在形」、「仮定法過去形」というとき、それはフランス語の活用表でも確認したように、純粋に、動詞の形態(活用形)に関する名前を指しています。 時制も法と同じく、動詞の形を左右する要素なのです。どの法 Mood かにかかわらず、英語の時制は「現在形」と「過去形」しか存在しません。「完了形」があるではないか、という読者もいるかもしれませんが、「完了形」は〈have + 過去分詞〉で表されるため、単一の語に焦点を当てる形態論の範疇からはみ出るので、時制ではないと見なします(複合時制という用語を用いて広義の時制に含める解釈がありますが、ここでは立ち入りません)。

ここまでを読んだ読者はこうお思いかもしれません。「結局、仮定法はあるのか? ないのか? 動詞の形について言われていることとは言え、もはやその形を失っている以上、存在しないのではないか?」これについて答えるためには、何をもって「ある」とするのかを考えなくてはならなりません。法が持つ独自の形という点に注目すれば、もはや仮定法だけにある活用形というものは消失してしまっているのが事実です。その観点からすれば、もはや仮定法というものはもはや存在しません。一方で、独自の形を失ったとはいえ、仮定法の観念( ≒ 人びとが仮定法を使うことによって実現しようとしてきた意味)までは消えることはないでしょう。もちろん、形が消えてしまっている以上、文脈や構文といったものの助けを借りなければ仮定法を我々が認識できないのも事実で、それがゆえにあの「公式」的な立場からの仮定法理解が生まれ、検定教科書で採用されるほどの支持を得ていたりもするのですが……。

ここで私は、極めて曖昧な言い方をしていることを自覚しています。曖昧な用語となっている「仮定法」を批判しながら、自らも曖昧になってしまっている……。そこで、私は反論者を立てることにしました。彼を通じて、この節の残り、具体的にすべきところをしていきましょう。次の見出しの後では、彼が開口一番に話します。

仮定法が「ない」のに「ある」とは?

—— 仮定法とは「動詞の形」ついての謂ではなかったですか? ならば、形ではなく、観念についていうのは不適切ではないでしょうか?

そうですね。鋭いご指摘です。仮定法というのは動詞の形について言われていることである。というのは、まずもって事実です。しかしこれは、より正確にいうならば、英語史的な事実です。言ってみれば、「過去には確かにあった」わけです。なので、学校文法でもそうですが、「仮定法」という用語を一切使わずに、現代英文法について体系的に記すというのも不可能ではないです。If I wereのwereについての説明も「例外」として扱う、という手もありますしね。 ここで問題になっているのは、言語の共時的な面(共時態)と通時的な面(通時態)という、このふたつの区別についてだと思います。

—— 共時的、通時的というのは?

ざっくりと言えば、共時的に言語を見るというのは現在使われている言語の使用を見るということです。対して、通時的というのは、英語で言えば英語史におけるそれぞれの時期の使用の変遷などを検討するわけです。で、言語について語る際に陥りがちな誤りというのは、「通時的かつ共時的に語ろうとしてしまう無理」なのではないかと思います。一本の木の断面と側面を同時に見ることはできないように、これは物理的なものとしてある木なら当たり前のことですが、言語という抽象的なものの場合には可能だと勘違いしやすいんですね。

—— で? 何が言いたいんですのん?

この節で古英語と現代英語の活用形を引っ張ってきたりしたわけですけど、まずこれは仮定法を通時的に比較検討することで、それは「あった」と確認したわけです。しかし、言語というものも変化しますから、変化の結果として、現在使われている英語を共時的に見る(現代英語の活用表の中だけを見る)と、そこにはもう「ない」と言うしかないのです。

—— なんだ。結局、ないんじゃないですか。

いえ、「ない」にも2つあります。

—— といいますと?

比喩で説明しましょう。誰かが砂浜に自分の名前を書きつけ、その場を立ち去ったとします。浜には強い風がついていて、すぐにその名前をかき消してしまう。そこに別の誰かがやってきます。その人が例えば貝なんかを拾うために下を向きながらゆっくり砂浜を歩き回るとします。その中で、たとえ先にいた人の名前が書かれていた場所を通ったとしても、何も見出すことはありません。当たり前ですね。何かがあったことを知らないその人には、単純に知りようがないからです。しかし、名前を書きつけたその人が、数時間後にまた元の場所に戻ってきたとします。そうすると彼ははっきりと「ない」ことがわかるはずです。つまり、「ない」には、誰かにとっては、「ない」ことすらわからない状態で「ない」場合と、「あった」ことの否定としての「ない」の2つがあるわけです。

—— それが仮定法とどういう関係が?

つまり、仮定法にも似たようなことが言えるわけです。共時的にみれば、それは単純に「ない」だけです。私たちが一切英語史というものを知らないとしたら、仮定法など見つけようもないし、それに相当する概念を必要とするかどうかも怪しい。If I wereやI demand that he beなどを単なる例外として済ませるのかもしれない。しかし実際は、「あった」ことを知っているわけです。形の上ではなくなったと言え、仮定法が担っていたとされる意味(=「非現実的な事柄」云々)についての言及まで英語では言えなくなる、ということは当然起こりませんでした。よって、仮定法の意味、あるいは観念というものは、仮定法独自の形が失われたとしても残っているだろうと考えられるというわけです。

—— うーん……。なんだかはっきりしないなぁ。僕が最初にいった問いを繰り返させてもらいますよ。仮定法とは「動詞の形」ついて言ってるんじゃなかったんですか?。

ではこう言ってみましょう。仮定法とは確かに「動詞の形」について言われていることです。そして、語の形だけを見れば、その独自性は失われているのは事実です。けれど、それが何の問題なのでしょうか?

—— はっ?

思考実験をしてみましょう。そうですね。プロジェクトグーテンベルク(海外版青空文庫のようなサイト)の全ての文を抽出して、そこから全てのwereだけを抽出し、さらにランダムで1000の were をピックアップしたと仮定しましょう。そうしていま、目の前に1000匹の were が並んでいると想像してください。どんな光景ですか?

—— よくわかんないんですけど、とりあえず、広めの水槽の中に入れてみました。1000匹の were が泳ぎ回っています。

なかなかぶっ飛んでいていいじゃないですか。それじゃあ、その中から適当に1匹釣り上げてみましょう。そこで質問です。その were は現代英語のbeの活用表にある10個の可能性のうち、どの were でしょう!?

—— え……。10個も可能性があるんだから分かんないよ。

ちゃんといま手にしている were をよく見ていますか?

—— いや、よく見るとかそういう問題じゃなくないですかね……? were はどれだけ見ても were だし、たとえヘルベチカでもタイムズ・ニュー・ローマンでも were は were ですよ。

そうですね。じゃあ、その were は10個の were のうち、どの were かわからないままってことなんでしょうか?

—— そうなんじゃないんですか? 仮にこの were の出自を問えるなら別だけど。

なら、聞いてみたらいいじゃないですか。

—— そんなことできるんですか? まあ、いいや。おい、were よ。お前はどこから来たんだ?

…… 何て言ってますか?

—— いやあ、本当に答えてくれるとは思いませんでしたよ。曰く、

My father's moral convictions, wholly dissevered from religion, were very much of the character of those of the Greek philosophers; and were delivered with the force and decision which characterized all that came from him. (“Autobiography” by John Stuart Mill)

それでは、もう一度あなたに問います。その were は活用表中のどの were なのですか?

—— 直説法、過去形、三人称、複数……。あ。

わかったでしょう。

—— でも、どうしてわかったんでしょうか。自分でも不思議です。

それはあなたが文全体で考えたからです。つまり、ここから言えるのは、動詞がどのように活用しているかということを知るには、語の固有の形だけに着目する必要は必ずしもない、ということです。仮定法の固有の(独自の)形は消えたけれども、だからと言って私たちは、仮定法をまったく見出さないわけではないのです。なぜなら、文全体から、立ち現れる場合があるからなのです。そして、人びとが仮定法を使うことによって実現しようとしてきた意味があるからこそ、形を失ってはいても仮定法というカテゴリーが残っているゆえんでもあるのです。

参考文献

- 安藤貞雄『英語史入門 現代英文法のルーツを探る』、開拓社、2002

- 朝尾幸次郎『英語の歴史から考える 英文法の「なぜ」』、大修館書店、2019

※ 活用表をよくご覧いただければわかると思いますが、英語における時制(Tense)というのは、実際のところ現在形 Present と過去形 Pastの2種類しかありません。進行形とか完了形というのは厳密には時制の名前ではないのです。また、ここでいう仮定法の現在形(=仮定法現在形)というのは、いわゆる「仮定法現在」とは別のものです。これも学校文法的な公式の名称に過ぎません。仮定法現在と仮定法現在形については、後の節で詳しく触れます。

後記

次回の更新時期は未定です。

(以上20枚/計54枚)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?