《大学入学共通テスト倫理》のためのアルベルト・シュヴァイツァー

大学入学共通テストの倫理科目のために歴史的偉人・宗教家・哲学者を一人ずつ簡単にまとめています。アルベルト・シュヴァイツァー(1875~1965)。キーワード:「自分は生きようとする生命に取り囲まれた、生きようとする生命である」「生命への畏敬」「責任」主著『水と原生林のはざまで』『文化と倫理』

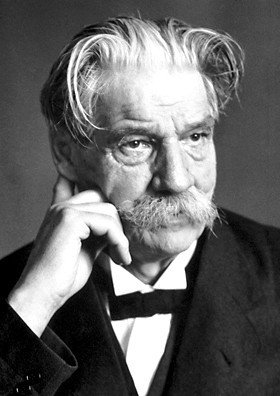

これがシュヴァイツァー博士

フランスの(アルザス地方の人なのでドイツと言えなくもない、というか彼のばあいドイツと言っていいかもしれない)神学者、哲学者、医師、音楽学者、オルガン奏者です。20世紀を代表するヒューマニストであり、1952年のノーベル平和賞受賞者です。ざっくり言うと、マザー・テレサやマハトマ・ガンジーと同じように「現代の聖人」の1人と数えられている人物です。

📝シュヴァイツァーは「密林の聖者」とも呼ばれた人物です!

博士は細身だが思ったよりも大柄で、写真でみるとおりのいかついハンサムだった。(略)博士は元気はつらつとして見え、通りすがりに若い看護婦の何人かと冗談を言い交わしながら、手を叩いてペットのチンパンジーを道から追い払った。船着き場にたどりついた博士はわたしと握手をし、フィービーの手にうやうやしくキスをしてから、フランス語で短いスピーチをした。

「遠路はるばるわれわれの粗末な病院へお手伝いに来てくれてありがとう」。

(エドガー・バーマン『シュヴァイツァーとの対話 原始林の聖者とともに働いたある医師の回想』(永井健三訳、JICC出版局)p15~16から引用)

これがシュヴァイツァーの「密林の聖者」。彼はアフリカのガボン(のランバレネ)に病院を建て、戦乱により捕虜になるなどいくつもの苦難をこうむりながら、この地域の治療に尽力しつづけました。海外ボランティアという概念も何もない時代に、たった一人で決意し、協力者を得て実現させたのが本当にすごいです。引用は、医師兼ジャーナリストの著者が妻(フィービー)と一緒にランバレネに手伝いにやってきた対面の場面です。

📝ちなみに、シュヴァイツァーが医師になったのは30代です!

必要な知識の獲得はけっして楽ではなかった。いかに対象に興味を持っているにせよ、三十歳を超えた男の記憶力は二十歳の学生のように働かぬ、という事実をどうしようもなかった。また私はおろかにも、ただ試験のために勉強するのではなく、純粋の科学を窮極まで探究せんとしたのであった。(アルベルト・シュヴァイツァー『わが生活と思想より』(竹山道雄訳、白水uブックス)p127から引用)

つまり、大苦労して医師になったと分かります。神学者として大学で定職を得ていた彼は、その安定をなげうってアフリカに向かう準備を文字通り一からはじめています。

📝その行動には、長年あたためていたこんな決意があったそうです!

夏の朝――一八九六年であったが(略)私は静かに沈思して、起床するまでにつぎの一点に到達した。すなわち、――自分は三十歳になるまでは学問と芸術のために生きるべく許された、と考えよう。そうしてそれから後は直接人間への奉仕に一身を献げよう、と。(アルベルト・シュヴァイツァー『わが生活と思想より』(竹山道雄訳、白水uブックス)p101-102から引用)

これがシュヴァイツァーの21歳。そう沈思したことよりも、9年後に実際に行動したことがすごいと思います。家族親戚は猛反対したそう。30歳までの間にシュヴァイツァーは、神学の領域で「この子の一生の仕事はこれであろう」という業績をあげています。なので、そのキャリアを完全に断つようにアフリカに向かおうとする行為は比喩でなく乱心に見えたようです。

📝シュヴァイツァーはその実行から、ひとつの哲学を築きました!

人間の意識の最も直接な事実は、「われは、生きんとする生命にとりかこまれた、生きんとする生命である」ということである。(アルベルト・シュヴァイツァー『わが生活と思想より』(竹山道雄訳、白水uブックス)p187から引用)

これがシュヴァイツァーの「自分は生きようとする生命に取り囲まれた、生きようとする生命である」です。自他の生命の「生きようとする意志」を全肯定しようとすること。ここにシュヴァイツァーの核があると思います。

📝ところで、彼は有名な猫好きです!

彼がデスクで仕事する写真の多くに、いつもらしく猫がちょこんと乗っています。自分の「生きよう」だけでなく、他の生命すべての「生きよう」と向きあうことを問いつめた彼の思考をみていきましょう!

📝これがシュヴァイツァーの「生きようとする意志」論です!

生きんとする意志の本質は、十分に生きぬこうとすることである。それは自己を最高限の完全さで実現したいという欲求をもつ。(略)いたるところで生きんとする意志は自己の中に備えられている完全さに到達しようと努める。(『シュヴァイツァー著作集第七巻』(氷上英廣訳、白水社)p278から引用)

これは主著の『文化と倫理』から。生きようとする意欲をまっすぐに肯定しています。

一が他を破壊する。生きんとする意志は他の生きんとする意志にたださからおうと意欲するのみで、これを意識しようとしない。しかし私という人間のなかでは、生きんとする意志は他の生きんとする意志を意識するにいたった。自己自身との合一にいたろうとする(『シュヴァイツァー著作集第七巻』(氷上英廣訳、白水社)p315から引用)

これも主著の『文化と倫理』から。人間は、他を犠牲にする限界を越えて、他とともに、他の生きようとする意思とともに生きようとすることを述べています。生きようとする「完全さ」という大きなひろがりの中に、それを含めていこうというイメージもあります。

📝「生きようとする意志」の意識が「生への畏敬」に向かいます!

私の幸福をも、生への畏敬の倫理は、私にむざむざと与えない。(略)真の倫理は不気味な教えを私の耳に囁く。(略)生命の生命に対する異常な献身を、君はなさなければならない。(『シュヴァイツァー著作集第七巻』(氷上英廣訳、白水社)p327から引用)

これも主著の『文化と倫理』から。これがシュヴァイツァーの「生への畏敬」&「献身」。自分と同じく両立すべきと感じたものに、自分のできること(すべて)を捧げていく倫理です。厳しすぎて普通にはとても実行できない話ですが、ランバレネでの彼の行動と一致していることもご確認ください!

📝エゴを越えてゆく発想は、他の研究からも読めます!

パウロの倫理は、イエスの倫理以外のいかなる倫理とも比較することができない(略)パウロの倫理はイエスの倫理と同様に――世界に対し、人間に対してとられる、神の、なんらかの普遍的な態度から説明せられるような愛ではなく、神とメシアと選ばれた者との間に支配し、世の終りに実現せられる一体性へ遡及する愛――の概念を前提している(『シュヴァイツァー著作集第十一巻』(武藤一雄・岸田晩節共訳、白水社)p202から引用)

これはシュヴァイツァーのキリスト教研究から。終末思想の観点からキリストとパウロの思考に迫った研究です。ここにある「一体性」に注目しましょう。単なる普遍性を越えて、ほとんど不可能なレベルで一体となる「実現」のイメージを読み取っています。

人格は統一の原理を持ち込むことにより、人格との関係においてのみ存在するような新しい世界を創造する。(『シュヴァイツァー著作集第十六巻』(斎藤義一・上田閑照共訳、白水社)p207から引用)

これはシュヴァイツァーのカント研究から。彼は神学者のキャリアをカントからはじめています(ところで『文化と倫理』でも古今東西の哲学的思考を概括していてものすごい博識です!)。常識的なリミットを越えた「新しい世界」の創造に重きを置いていると形容できると思います。

われわれは悲しい思いに襲われる。彼の偉大さは自分自身を救うに十分だっただけで、時代を救うには足りなかったという思いである。(シュヴァイツァー『バッハ(上)』(浅井真男・内垣啓一・杉山好訳、白水社)p140から引用)

これはシュヴァイツァーの音楽研究から。バッハの演奏法をオルガン奏者兼エンジニアとして読み解く部分が圧巻の書物です。引用の、時代の「全て」を救おうとする偉大さをふとバッハに求めるところが彼らしい記述だと思います。

📝最後に、シュヴァイツァーの他者への感覚をみましょう!

自分の苦悩をまぬかれた者は、他人の苦悩をかるくしてやる責務を感ずべきである。私たちはこの世に存在している不幸の重荷を、みんなでいっしょに担わなければいけない。(シュヴァイツァー『水と原始林のあいだに』(浅井真男・国松考二訳、白水社)p206から引用)

これは主著『水と原始林のはざまに』から。また、この感じがシュヴァイツァーの「責任」です。生への畏敬が自然と他人への責任を抱くという倫理です。

シュヴァイツァーは目をむき歯を食いしばったかと思うと、大声で怒鳴りつけた。「亡がらにどうしてそんなひどい仕打ちができるんだ」。博士は若い医師に向かって叫んだ。「死んだ魂にだって、生きている魂と変わらぬ尊厳のあることがまだわからないのか。このあわれな動物にしても同じことだ」(エドガー・バーマン『シュヴァイツァーとの対話 原始林の聖者とともに働いたある医師の回想』(永井健三訳、JICC出版局)p172から引用)

一人の老人が「友だち」として飼っているイヌが病気だと連れてきたあとの出来事です。動物病院でないので他の医師は乗り気でないところを、シュヴァイツァーは治療に全力で取りくませます。しかしそのイヌは亡くなってしまう。老人に手厚く葬ると約束したあと、イヌの遺骸がいいかげんに扱われていることを発見し激怒する場面です。彼はけっして完全無欠な人間ではありません。先進国人からは治療設備の貧弱さを非難されたり、被植民地国の人間からは現行の政治支配を肯定する帝国主義者と扱われたりします。しかしこの生命に向かっていく本気を見ましょう。イヌと生きる意志と、老人の「ともに生きる意志」とともに生きる意志がここにあります。

あとは小ネタを!

彼を描いたハインツェルマンのエッチングがこれです。きっと、病院のデスクでの写真をそのまま模写したものでしょう(よく撮られる写真の構図と左右が反転しています)。ひたむきに仕事に向かう彼の実直さが表情に描き込まれていて素敵な作品だと思います。

1952年のノーベル平和賞受賞後の講演で、シュヴァイツァーは世界平和への希望をこう述べている。「われわれは精神の力を過小評価してはなりません。人類の歴史を動かしているのは、まさにこの精神なのです。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?