言葉が増えれば世界も広がる —私が多言語に携わることとなったのは

青木隆浩

第三回:多言語を学ぶ上で大切なこと

1.多言語を学ぶようになった動機

みなさん、こんにちは。今回は私が多言語を学ぶようになったきっかけと、それらを学ぶ過程でのエピソードなどについてお話ししたいと思います。

私が高校生の頃、世界約20カ国の姉妹提携校の高校生が日本にやって来て、日本の文化を体験したり、互いにディスカッションをしたりする国際交流イベントが開かれました。学生スタッフに選ばれた私は、各言語で簡単な挨拶や誘導などのフレーズを覚えることにしました。

2.「こんにちは」でぐっと距離が縮まる

参加者は、遠くは南アフリカやカナダ、ルーマニアといった国からもやってきます。これだけ多くの国の参加者がいるため、フライトの到着時間もバラバラです。中には飛行機を数日間乗り継いでようやく日本にたどり着いたという国の人もいました。そのため、参加者全員が宿泊施設に到着したのは深夜となりました。疲れた顔の彼らを迎える際、私がそれぞれ相手の言語で「こんばんは」「日本へようこそいらっしゃいました」と挨拶してみると、参加者の顔からは笑顔がこぼれました。特に、いわゆる「マイナー言語」とされる人たちにはその傾向が強く、例えばフィンランドの人たちに “Päivää”(パイヴァー = こんにちは) と挨拶をしたときには、「フィンランド語で挨拶ができるの?!私たちの言葉を勉強してくれてありがとう!」ととても喜んでもらえ、頑張って多くの挨拶を覚えて本当によかったと思いました。もちろん、その先は英語での会話となりましたが、最初の会話のきっかけとして「こんにちは」の挨拶が持つ力は驚くほど大きいと実感しました。

3.言葉は単なる「ツール」か

言葉は「ツール」だと言われます。確かに、意思疎通をするための道具であり、「その言語を使ってどのようなことを話すか」ということは非常に大切です。しかし一方で、言葉はその母語話者にとっては大切な「アイデンティティ」であり、民族や文化の「象徴」でもあります。たとえ片言の挨拶程度であったとしても、英語や公用語ではなく相手の母語(民族語)で話しかけるということは、相手に対して敬意を払うことにもつながります。だからこそ、私は一つでも多くの言語に触れ、多くの人と距離を縮めたいと考えています。

4.多言語を学ぶには

複数の言語を学ぶ際、興味や必要性の度合い、時間的余裕などにもよりますが、一度一つの言語を集中して学ぶ必要があります。その理由は言語の全体像をつかむためにある程度まとまった時間が必要になるからです。感覚さえつかめたら、後はその時々の状況や必要に応じていったん中断したり、もう少し深めたりします。このような感じで、いろいろな言語について、必要があれば使い、しばらく使う機会がなければ頭の隅に置いておくので、仕事で使うものからあいさつ程度のものまで、レベルもバラバラです。もちろんしばらく使わなければ徐々に忘れていったりもしますが、また使う必要が出てきたタイミングで少し復習すれば感覚が戻ってくるので、そのまま放っておきます。

外国語はただ漠然と「話せるようになりたい」と思うよりも、より具体的に「その言語を使って何をしたいのか」「何を話したいのか」が大切です。マスターするのに時間がかかると難しく考えず、まずは「ありがとう」や「こんにちは」だけというように気軽に始めて、必要や興味によって深めてみることにすれば楽しめますよ。

記事を書いた人:青木隆浩(あおき・たかひろ)

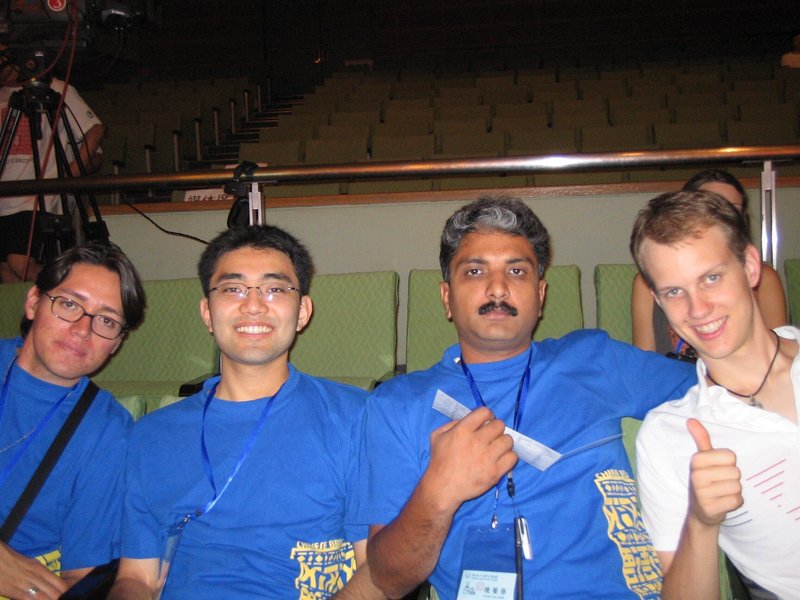

東京外国語大学大学院にて博士号取得。北京語言大学に3年間留学。桜美林大学孔子学院講師。高校在学中に日中友好協会主催のスピーチコンテスト全国大会で優勝。また、中国政府主催の漢語橋世界大学生中国語コンテスト世界大会で最優秀スピーチ賞受賞。さらに、モンゴル国政府主催の若手モンゴル研究者プレゼンテーションコンテストにて優勝。

全国通訳案内士(中国語、韓国語、英語)、日本語教師などの資格を持つ。

著書に『ひとりで学べる中国語 基礎文法をひととおり』(共著、ベレ出版)、『基礎から学ぶ 中国語発音レッスン』(ベレ出版)、『マンガで身につく!中国語』(共著、ナツメ社)などがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?