『木のお酒』『Wood spirits』プロジェクト始動

木から醸しアルコールを生成するという事。

この度、

BenFiddich 店主 鹿山博康

エシカルスピリッツ社共同事業として

木から醸しアルコールを造る

『木のお酒』『Wood spirits project』

を始動させます。

日本にはおよそ700種類の樹木がある。

とゆう事は700通りの『木のお酒』ができる

そんな夢のような話しが現実味を帯びてきた。

ことの発端は2020年に国の機関である

森林総合研究所が世界へ向けて発表した論文。

論文名

Production of flavorful alcohols from woods and possible applications for wood brews and liquors.

(木材から香り高いアルコールの製造と

木の醸造酒、蒸留酒への応用可能性)

バーテンダーとしての僕は

もう興奮を隠しきれなかった。

なんてったって

穀物原料からでもなく果実原料でもなく

木本原料で嗜好品のアルコールを造る。

紀元前8500年の古代メソポタミアから

酒造りが確認されてから一万年以上

穀物原料、果実原料、乳製品、蜂蜜などから

人類はお酒を醸し続け精度を上げてきたが

木からアルコールを生成する事がなかった。

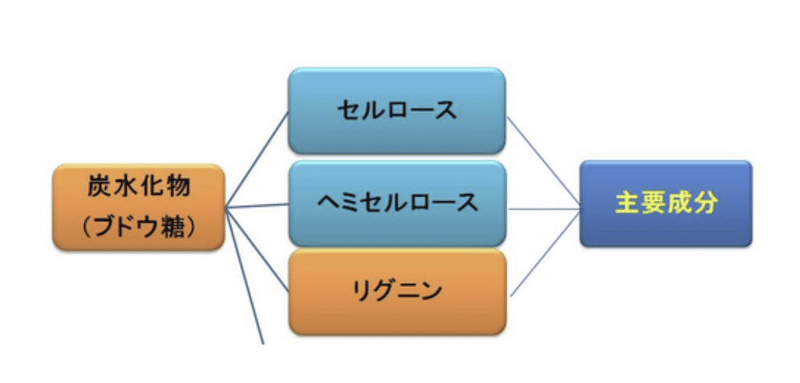

それは木に含まれるリグニンの細胞壁があることにより木に含まれるセルロースが糖に変換されることを阻害してきたからだ。

(セルロースはブドウ糖から構成)

木本植物は

セルロースが50%

ヘミセルロースが20%

リグニンが30%

で構成されている

このリグニンの成分の細胞壁の厚さが

0.004ミリ〜0.002ミリ

よって0.001ミリで木材を破砕する事により

リグニンの細胞壁を壊し

セルロースを糖に転換できる技術がわかった

造り方の詳細は2020年に

僕が森林総合研究所へ伺った記録を

ブログに書いてあるので見てみて欲しい。

杉、白樺、桜、黒文字、水楢から醸した

比較テイスティングもしている↓

『木のお酒』ができるとどんなことができるか?

【①ダブルコンソメスタイルのウィスキー】

例えば日本のウィスキーで有名な熟成樽は

ミズナラの木の樽であろう。

そもそもウィスキーの味わいというのは

木の樽の熟成の影響によって生まれる。

それをミズナラの木から醸して蒸留して造ったミズナラの原酒をさらにミズナラの樽で熟成を施す。ミズナラブーストウィスキーの完成だ

【②丸ごとジン】

これも①と同様でジンも穀物原料のスピリッツにジンの香りの主軸要素であるネズの木の実

であるジュニパーベリーをスピリッツに

浸漬させ再蒸留したものだがネズの木から醸してアルコールを生成し、そのネズの木から実る

ジュニパーベリー、又は枝葉も加えればもう

世界初となる丸ごとジンというロマンが形成される。

【③熟成を待たずとものタイムトラベル】

例えば樹齢400年の木があるとしよう。

木というのは年輪の幅を見れば現代の場所から逆算して遡れる。樹齢300年〜400年の部位だけを使い醸しアルコールを造る事が可能。

ウィスキーで50年熟成が存在するが

やはりウィスキーの50年物というのは

味わいは勿論の事、50年前に当時の人々が

仕込んだものが時を経て現代で『飲んでいる』という事実の多幸感が嗜好品の極意でもある。

然しながらこの『木のお酒』というのは50年待たずとも飲めてしまう。

はたまた300年、400年前の素材をアルコールにして嗜めてしまう。

その時代に想いを馳せることができるだろう。

いつの日か

お客様

『杉の木をロックで』

バーテンダー

『樹齢部位100年物と200年物がありますがどちらになさいますか?』

なんてゆうやりとりがいつの日か起きるかもしれない。

【④産地違いのテロワール】

これはワインの世界観と似ている。

その土地の風土が反映され

屋久島の杉、木曽の木曽五木、新宮、白神山地などの木材界のブルゴーニュやボルドーのような木の銘醸地の選択肢も出てくるだろう。

はたまた南向きの日当たりの良い斜面で育ったグランクリュな特級Woodエリアなども指定され

皆の心は踊るだろう。

お客様

『新宮はあるかい?』

バーテンダー

『はい。本日は熊野古道が入荷しました。参拝道から程近い特級エリアでございます』

【⑤有難きエリアのお酒】

例えば伊勢神宮は20年に一度建て替えられる

式年遷宮というのがある。

とゆうことは伊勢神宮の廃材を手に入れるチャンスがあるのかもしれない。

聖域で生きてきた伊勢神宮の有難き木材を調達し醸しアルコールを造り蒸留する事ができれば

聖域リミテッドエディションも可能だ。

そんなのが手に入るのならば僕ならば実家の

神棚にでも飾っておきたい。

そう、『木のお酒』は新しい嗜好品の価値観を

生んでくれるのだ。楽しみにしてて欲しい

【今後の我々のスケジュール】

いま着々と木から醸しアルコールを生成する

『木のお酒』『Wood spirits project』の

蒸留所の建設計画が我々民間で進んでおり

第一弾の木材調達エリアは僕の故郷、奥秩父山系を背にした埼玉県比企郡ときがわ町の材木で作る予定で動いています。

ときがわ町自慢の謳い文句は『木の村』

慈光寺建立1300年の歴史がありそこに当時

全国から工匠が集められ後に定住。

脈々と木工の技術が継承され江戸時代にも荒川の源流であることから木がお江戸まで運ばれ活用されてきた木の歴史があるのが僕の故郷ときがわ町

戦前はナラ、クヌギなど広葉樹が山を占めていたものの炭焼き(木炭)などで枯渇。戦後は人が手が加えられる場所は杉、檜を植林。

今の日本の森林問題の現状をお手本のように

地でいってるわかりやすいエリアがときがわ町。

林業家の高齢化に伴い担い手の減少

放置林の増加

労力に見合わない現状

様々な課題があるのが今の日本の森林問題。

また林業家にとって端材の活用方法は永遠の課題

例えば杉を切って製材した時に建材で使われる

部位は芯の部分であり外側は端材となり捨てられる。それでもいま皆が知恵を絞って薪にしたり

積み木や本棚など活用方法を見出している。

然しながら香りの良い部位は

捨てられる外側の端材に多く含まれる

青印が建材で使われる杉の芯の部位

赤印が端材となり捨てられる杉の部位

香りが多く含まれるのは外側の端材部位なのだ

これはわかりやすく言うと芯は老齢であり

外側は若い為である。

我々が『木のお酒』で使うのは香りの良い端材の

部位であるということ。

これは『木のお酒』と『林業家』にとっても良い相互関係となるのだ。

ときがわ町の森林問題、今後の改善等

僕らの『木のお酒』『Wood spirits』のプロジェクトでお役に立てられたらと思ってます。

2022年には

皆様に良い報告ができるよう努めて参ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?