A 新入社員向け葬儀マナーのweb記事

ビジネス新聞のインタビューに答えたことがあります。「先輩や上司の家庭にご不幸がありお葬式をあげられることになった」その時の新入社員の対応ハウツーをwebで記事にされるためでした。

ご存じのかたもお出ででしょう。ノンペイドパブリシティと呼ぶこの種の記事は、メディアに広告を出稿した際に逆にお声がけがあって会社名を掲載する権利を頂戴するケースが多く、宣伝ではない情報提供の機会になり、押し付け感を抜いて権威付けが出来るので広告主にとって有難いものです。

その日のインタビュー内容は、誰が代表でお葬式に弔問するのか、持参するもの、お香典の表書きやお札の入れ方、お悔みの言葉。また、お手伝いすることはあるのか、忌引きが明けて出社された時のお声のかけ方はどうか。またメールやラインはどう使うかといったいくつかの質問に応えるものでした。

実践的なお葬式相談や立ち合いの場合はもちろんん通り一辺倒の対応ではよくないので、お客様の背景とニーズを把握したうえでアドバイスします。でもこれがweb記事のインタビューになると、webサイト側が背景やニーズを仮定するのでそれに沿っている必要があります。その為に、想定質問と幅を持たせた複数の回答例を準備してインタビューに臨みます。本番のインタビューは録音され、サイト側の編集が行われて「これで載せていいか」の確認を受けた上で記事になります。有償の広告ではないためにこちら側の回答姿勢だけでは許されないわけで、この方法は理にかなっています。

さて実際に私が用意した回答事例は、(a)一般的なマナー(b)その行為の意味するところ(c)お仏壇屋として見ている葬儀の宗教的な内容理解という、3層のものでした。そしてサイト側の編集では、(a)(b)が取り上げられて掲載の確認の運びになりました。想定した通りだったので良かったと思います。実際に今もweb上に残っているので覗いて読むと、プロのライターさんの気の利いた言い回しで読みやすいと思います。

ではなぜここで、こんな過去のことを note に書いているのでしょうか。

(c)葬儀の宗教的な内容理解は、新聞社のwebサイト側が仮定する背景やニーズには含まれない事実を考えたいと思うのです。まず(c)は市中の消費者さんの大きな関心ごとではないからです。消費者ニーズは「恥をかかないこと」「役に立つこと」に向いています。そういう事実を一番よくご存じなのは、お坊さんです。法話会や講演会で「お寺が応える葬儀や法事」がテーマになる時は、あたりまえですが、消費者やメディアの関心ごとにあがってこない、宗教的な内容理解を語られることになります。消費者やメディアに反省を促したり、葬儀社の姿勢に苦言を呈されることもしばしばあります。

わたしは、消費者にしてもお坊さんにしてもどちらにしても逆の立場から否定されるようなことではなく、その立場上の正論どおしだと思っています。そして大事なことは、面倒がらずに「なぜそういうのか」「どういう意味があるのか」を示すことと同時に、「恥をかかないこと」や「役に立つこと」と「宗教的な意味を持つ価値」は、別のモノサシであることをゆっくり伝えていく場づくりではないかと思います。

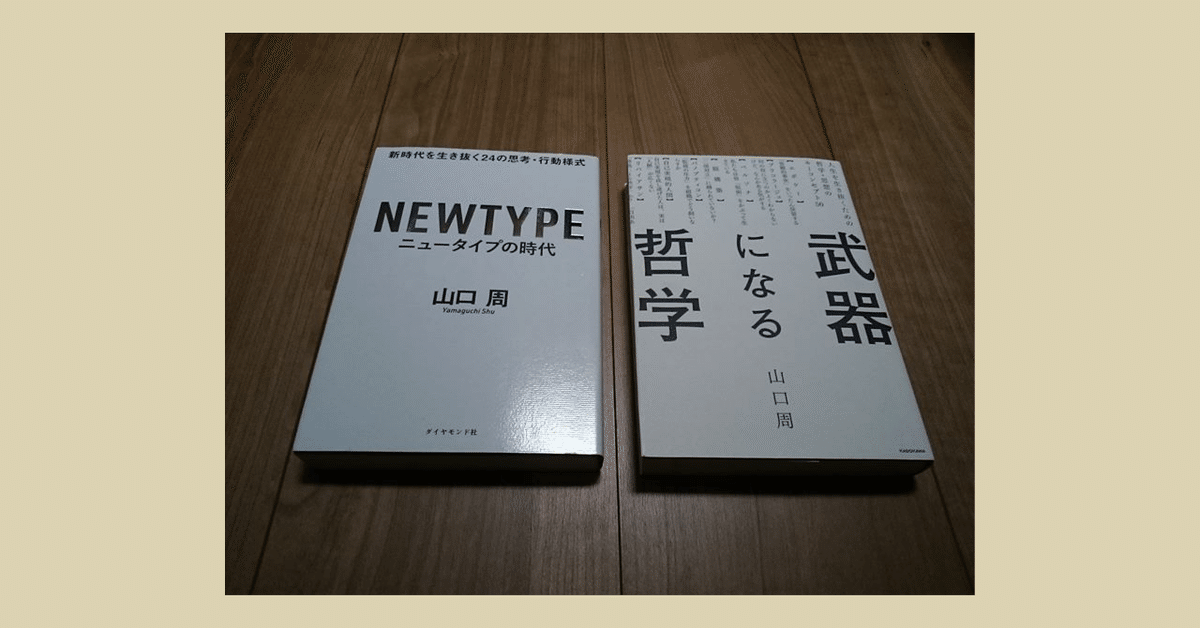

お坊さんでもなく葬儀社でもなくメディアでもなく、利権も何も必要とせず、誰にも忖度せずに葬儀・法事のQ&Aを書いてみたいと思うのです。こんなことをしても自分の役には立ちません。でも書きたい気持ちにしてくれているのは、こんな本の「役に立つより、意味がある」という趣旨を読む機会があったからです。自慢話に聞こえてしまったらこのあとを語る気にならないのですが、お仏壇屋の葬儀相談経験者の本懐として、また今はあらゆる組織から離れたペンネームの立場で思いつくままに書き始めたいと思います。