作業指示では言葉を揃える

本日も障害者雇用と発達障害の働き方を、管理者側の視点でトークします。そして本日も、遠回りにたとえ話から始めます。

言葉は似てるけど違うもの

「休業手当」という言葉を最近ニュースでよく耳にします。休業をさせる社員の給与の一部を補償してあげる手当てのことですね。一方で「休業補償」という言葉もあります。普段聞き慣れない人は同じものかと思うこともありますが、別のモノです。(後者は業務災害に関するもの)

なので、そのようなことは存じぬ一般社員からすると、とにかく休業のときにもらえるお金のことを確認したくて「休業のときの補償について教えて欲しいんだけど」と聞くのですが、労務担当者に話を聞くと「休業補償ですか?休業手当ですかね?」と、どこぞの野菜ソムリエのような質問返しを受けることになります。

専門家はどんどん細かくなってしまう、あるあるです。

言葉が違うから立ち止まる

発達障害の方も言葉へのこだわりが強い(しっかりしている)方がいます。

「xxに関する合意書」を印刷してください、とお願いした際に、その書類が本当は「xxに関する同意書」だったりすると、これは違うのではないか?と立ち止まることになります。

「山崎さん」と「山﨑さん」は違う人ではないかと立ち止まることもあります。

これは、ダブルチェックなどをお願いする上で非常に頼もしい能力です。

一方で指示者が大雑把な人だと、似た違う言葉で指示して、後ほど確認が生じて、お互いのちょっとした時間とストレスを発生させることになります。

と、そんなことを考えながら乗ったエレベーターです。

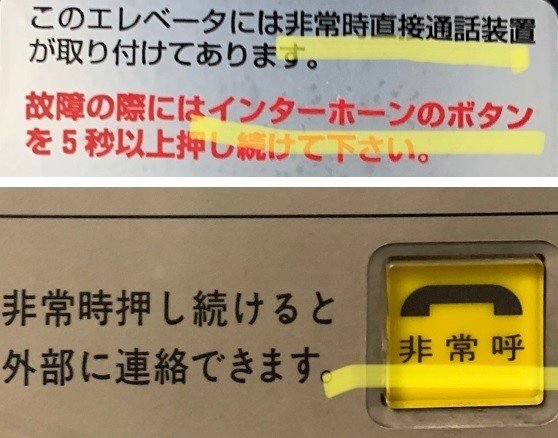

緊急停止の際に、非常用のコールをするボタンがあるのですが、名称が全て異なっておりました。これまでにお話しした「言葉が異なる」とはこのようなイメージです。

エレベーターの非常用のコールボタンは、各社によって異なり、よく目にするものなので問題ないかと思いますが、初めての依頼する作業指示をする際に、このような言葉の不揃いをすると戸惑いが生じます。

(このエレベーターを批判したいわけではありません。念のため)

業務による違いと、配慮

最初にあげた労務担当のお話し以外でも、言葉に厳密な仕事はたくさんあります。法律関係はもちろんですが、システムエンジニアも、大文字小文字、半角全角、などでシステムが動くか動かないかを分けるので、言葉に厳密な職種かと思います。

一方で、接客業は厳密な違いを集約することがあります。

マイセンでも、マイルドセブンでも、同じ商品を提供しなければなりません。

「とろ〜りチーズハンバーグ」でも、「チーズハンバーグ」でも、「ハンバーグにチーズ乗ったやつ」でも、「いつものやつお願いね」でも、同じ商品を提供しなければなりません。

その違いを一つのモノにひもづける能力が求められるでしょう。

なので、障害の特性に合わせた業務選択、配置、作業指示をすることは前提として大事なことです。

そして、障害の有無にかかわらず、チームのミスをなくすためには、作業指示者は徹底的に言葉を揃えることが大事だと思いました。

今日はそんな話です。ここまでご覧いただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?