The 7 Levels of Jazz Harmony

NYC在住のベーシストYouTuber、Adam Neelyさんの動画について感想文程度のざっくり解説したいと思います。この動画ではジャズプレイヤーが、どういうレイヤーで音楽を捉えているのか分かりやすく、ユーモアたっぷりで最高です。

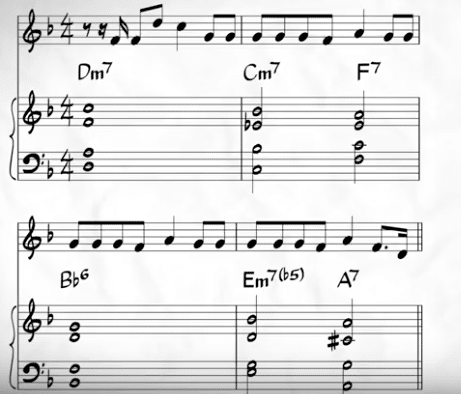

Level 1 『セブンスコードと5度進行』

7thを含むコードでジャズっぽくなるよねー!!

シンプルですが、最低限のコード知識、ダイアトニックコードを知ることは

ジャズハーモニーを習熟する第一歩です。ここでつまずいてしまう人は、お近くの音楽教室へ行った方が早いと思います。

5度進行ですが、いわゆる「ツーファイブ」の組み合わせですね。

動画で説明されているとおり、ナチュラルなハーモニーを生み出すセオリーとしても活用できるという認識も、ちょっとだけ頭にいれておくといいでしょう。

Level 2『代理コード』

代理コード、裏コード、

すなわちトライトーン・サブスティテューションですね。長い。

要するにルート音が#4の位置にあるドミナント7thコードは置き換えてもハーモニーの流れにあんまり影響ないよ、くらいで大丈夫だと思います。

動画では3rdと7thが共通なので、という説明もあり分かりやすいですね。

理屈はともかく、試しにやってみると「あ、これジャズじゃん!?」が体験できます。

Level 3『テンション・コード』

動画ではコードエクステンションという説明がされてましたが、要するにテンションコードのことです。

どんなテンションが可能か?などは説明を割愛しますが、動画みたいなかっこいいコードハーモニーを作りたいならば、とりあえず鍵盤でオルタードテンションを鳴らして楽しむのが近道だと思います。

たぶん好きなテンションコードを見つけることが、理解するより大事です。

あと、サラッとボイス・リーディングがしっかりしたコード進行になっています。楽譜を弾いてトップノート・メロディがどうなっているのか確認するといい勉強になるでしょう。

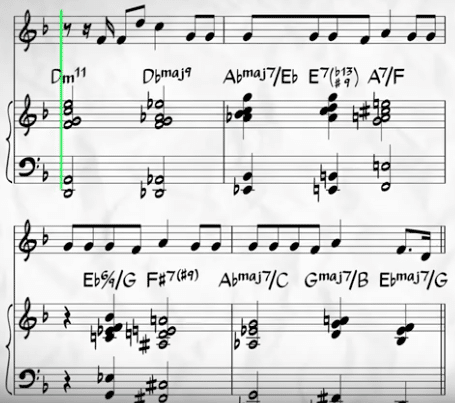

Level 4 『ペダルとアッパーストラクチャートライアド』

いわゆるモードジャズというと、「コード進行がなくて簡単じゃん」みたいな感覚の人もいるようですが、実際は、アッパーストラクチャートライアドから導かれるハーモニーを使って演奏されているのですね。

ファンクショナル・ハーモニー、直訳すると機能する和声ですが、例えば不協和音を狙って出すことで、普通のコードへの解決という機能が生まれるみたいな話です。

マッコイ・タイナーとかジョー・ヘンダーソンみたいな演奏を目指すなら、このあたりをやれば納得できるはずです。

ちなみに僕はギタリストなので、マイナーペンタトニックスケール=minor 7thと考えて演奏しています。

Level 5『リハモニゼィション』

動画ではノン・ファンクショナル・ハーモニーと解説されていますが、リハモと呼んだ方が分かりやすかもしれません。

要するに、このレベルになるとキーとかコード進行から離れて構築します。

ただ、リハモはテクニックとしてしっかりセオリーがあるので、ちゃんと勉強していればカッコいいし、いい加減にしちゃうと、サウンドもそんなにリッチにはならないのです。

僕は2つのコツがあると思ってて、

・メロディに準拠する/対位法的に構築する

・あえて機能和声(ツーファイブとかドミナントモーションとか)を使わない

機能和声を使わないってことは動画でも説明されていますね。

Level 6『20世紀音楽の技法』

ポリトーナル、ミラーコード、12音階など、20世紀の作曲家が使っていた作曲技法はジャズでも活用されています。この手のハーモニーがお好きな場合は、この教本を手に取るのです!

僕もバークリー音楽院で20世紀ハーモニーのクラスをとって、Rick Kressというドラマーの先生に師事したのですが、ジャズ作曲の分野では自分のハーモニー感覚を磨くために近現代の音楽を勉強します。使い道は、まぁこれらを探究する気概があれば自ずと分かるでしょう・・・・!

Level7『マイクロ・トーナル』

日本では微分音と呼ばれるのですかね?

これについては思い出がありまして、僕はDavid Fiuczynskiに師事していたのですが、レッスン中に

「オルタードよりシンセサイズスケールの方がアウトサイドなハーモニーになるが、最もアウトサイドはマイクロトーナルだ(ニヤ〜)」

と嬉しそうにマイクロトーナルについて語っていたのが忘れられません(笑)

当時、彼はニューイングランド音楽院に在籍していて、マイクロトーナルの論文も執筆していました。ちなみに当時が上原ひろみカルテットで世界ツアーしていたので休講が多かった。

だいたいLevel 4を目指せばいい

この動画はとても端的に、ジャズハーモニーにはレベル(階層)があって、それぞれシステムは違っているということがよく分かります。

つまり、ダイアトニックコードを理解しただけではモード音楽を理解できず、それぞれのレベルは独立した理論体系、アイデアによって構築されているのです。

読み書きができても小説を書けない、みたいなものです。小説を書くには読み書き以上の技術を習得しなければならないし、それを学ぶことなく闇雲に創作することは賢明ではないでしょう。

音楽も、そういう感じです。

ダイアトニックを理解する=インターバルの読み方を理解する、音楽における読み書きはここまで。そこから「どういう音楽にしよう」という、別の勉強が始まるのですね。

いやー、しかし彼の動画はどれもユーモアがあって面白い。

チャンネル登録したわ。

サポートなんて恐れ多い!ありがたき幸せ!!