ヒンズー教と仏教の原風景ⅩⅣ

●マガダ語の話されていた地域

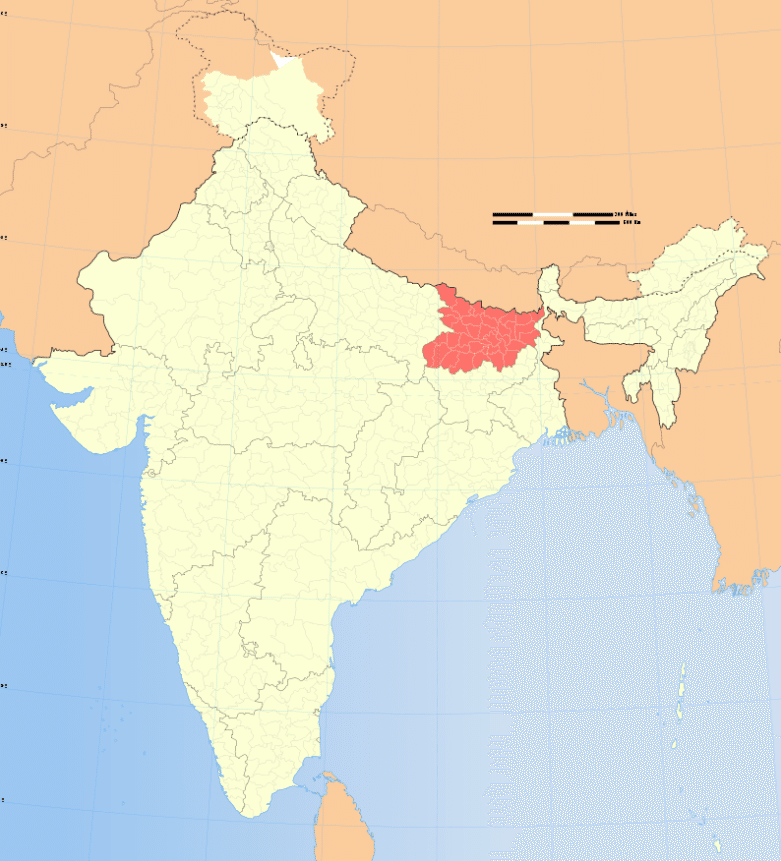

仏陀やその当時の仏陀直々の弟子たちが話していたのがマガダ語。インド東北部、現在のネパールのすぐ下のビハール州あたり(地図の橙色の地域)にあったマガダ国の言葉です。今も昔もインドは中国と同じ、州が違えば、言葉が通じません。仏教興隆の元となった大旦那のマウリヤ朝のアショカ王。マウリヤ朝もマガダ国に興ったので、インド統一前は王朝の言葉もマガダ語だったんでしょう。アショーカ王が石柱や岩などに刻ませた詔勅であるアショーカ王碑文(紀元前三世紀、そこいら中に現存します)もマガダ語中心に刻まれましたが、マガダ語じゃあ他の地方ではチンプンカンプンなので、その地方の方言でも刻まれています。

●仏教の最初のタニマチと祇園精舎

かの有名な祇園精舎(地図の涙マークの位置)、これもマガダ国にありました。相撲のタニマチみたいなコーサラ国のスダッタ(須達多)という富豪が寄進したものです。越後屋とか三井屋みたいなものです。この初期のタニマチたちもマガダ語を話していたので、仏陀、仏陀の直弟子たちの説話も問題なく理解できました。しばらくはインド北東部の地方教団だったんです。

仏陀入滅。直弟子たちはひたすらお経を唱え、それを彼らの弟子たちに口伝で伝授してました。まだ、マガダ語で。仏陀入滅後、十年、ニ十年と経つ内に直弟子たちもだんだん亡くなって数が少なくなってきます。仏陀から直に教えを説かれた人間が少なくなってきて、又弟子、孫弟子が多くなってきました。直弟子たちも耄碌してボケてきて、「おまえの言っているのは仏陀の説いたのと違うじゃないか?ベランメエ!」と内輪もめも始まります。

それで、祇園精舎の森に生えていた葉っぱの裏にマガダ語で仏陀の説話なんざを書き記し始めたのです。

●仏教の西への伝播

又弟子、孫弟子の中には、インド北西部(箱根の向こうみたいなもんです)から来た関西人も多くなってきました。タニマチも近江屋とか住友屋とか関西人も増えてきました。彼らはマガダ語がよくわからない。下りの方言ですからね。葉っぱに書いてある仏陀の説話もよくわからない。汚い文字だし読めん!となります。

そこで、マガダ語に似ていますが、もうちょっと箱根の向こうで話しているパーリ語で書けばどないでっしゃろ?という関西人の弟子がでてきました。その弟子が、マガダ語のベランメエ調を直して、パーリ語に翻訳していきます。近江屋も住友屋もこれならわかりますやろ、ということになり、越後屋も三井屋もベランメエ調が多少品良くなったので納得します。

やがて、仏陀入滅後何十年も経って、直弟子もほぼ亡くなり、又弟子で残っている者も少なくなってきました。

●口うるさい仏陀と戒律

仏陀って結構キツイ人でしたので、戒律も厳しく、每日の食事から作法からうるさく言いました。仏陀入滅後、かなり戒律も緩んじゃったんですね。それで、これはイカン!と最高位の摩訶迦葉(マハーカーシャパ)尊者は考えました。引き締めないとイカン!と。

その頃になると、葉っぱにかかれたマガダ語、パーリ語の経典も山となって積んでありますが、仏陀がいつ説法したのかとか、前後関係もムチャクチャになっています。そこで、こりゃ、あきまへん、という孫弟子が集まって、葉っぱの整理をしようじゃないか!ということに全員一致。位階の高い坊主五百人が集まりました。

●戒律の問題発生、アホのアーナンダ

そこで問題発生。仏陀が、既に亡くなっていた直弟子の阿難(アーナンダ)尊者に言われた「些細な律(戒律)は廃しても良い」という遺言がありました。アホの阿難尊者は「些細な律(戒律)」とは具体的に何か、ということについて仏陀に質問していなかったのです。その「些細な律(戒律)」とは何かについて、五百人の坊主の意見がまったく異なったために会議は混乱紛糾します。仏陀入滅後、百年も経っていないのに、五百人の坊主の誰も、律(戒律)に関する仏陀の意図がわからなかったのです。アホです。

●鶴の一声、第一結集

結局、摩訶迦葉(マハーカーシャパ)尊者の鶴の一声、「仏陀が説かれた律(戒律)は一つも廃せず、また新たに律(戒律)として制定もしない」と決めちゃったので、さあ、大変。仏陀の話のクソも味噌も一緒くたにパーリ語の経典になってしまいました。これが第一結集の情けない顛末。

何を揉めたか?高級な哲学的な話と思うでしょ?ところがギッチョン、違います。要するに、「仏陀は昼以降は飯食っちゃイカン!」と言っていたが、腹減るやんけ、キッチリ十二時なんて時計もないしわからん、というので、阿難(アーナンダ)尊者も仏陀にキッチリ十二時なんすね?と確認していなかったので、日時計の指二本分くらい多めに見ましょう、とか、情けなや。

仏陀は「酒飲んじゃイカン!」と言ってましたが、スリランカで言うトディーという椰子の花の樹液から作った椰子酒、これの発酵する前なら飲んでも良いのか?というので、これもオッケー。誰もどの程度の発酵具合なんてわかりませんやね。

これじゃあ、仏陀も草葉の陰で泣いてますわ。タニマチも呆れますわ。信心している信者も「坊主ども、戒律で揉めてんねん。ヤツラの話ばっかや。わてらの魂の救済とか、なんも考えよらん」と呆れ始めました。

小乗仏教、危うし。

しかし、まだまだ、仏陀の教えは生きているので、なんとかかんとか、仏教教団も信者獲得、タニマチ増加で西に南に拡大して行きます。

●進歩がなかった第二結集

それで、次の第二結集。仏陀入滅後百年。直弟子、又弟子もみんな亡くなり、孫弟子、曾孫弟子の時代。まだ、飯の時間とか酒のんでいいやんけ!で揉めて、それで、七百人の坊主が集まって、喧々諤々。また、戒律の見直しです。アホです。まあ、真面目な坊主はパーリ語の説話の書かれた葉っぱを整理してますが。

普通なら、こんな宗教、もうダメでしょ?になるんですが、そこで、救世主登場。

●救世主、アショカ王

マウリヤ朝がインドを統一しちゃったんです。それで、仏陀入滅後ニ百年、第三代のアショカ王がニュータニマチに。今度は、越後屋や三井屋、近江屋、住友屋と違って、統一王朝の国家ですわ。アショカ王、残虐非道な政治を行って、九十九人の兄弟姉妹を殺し、五百人の大臣も惨殺。

アショーカ王によるマウリヤ朝の最大勢力図

こりゃ、あきまへん、わて地獄行くわ、と思ったアショカ王、急に仏教に改宗、帰依して、地獄行かんように祈ったれや、と仏教を守護した大王になってしまいました。

仏教教団、感激、雨あられ。これで食い扶持も助かるわ、と坊主共は歓喜の嵐。アホでっしゃろ?

それで、国家宗教に成り上がった仏教教団、アショカ王様、経典編纂で、今までのパーリ語の経典を、もっと有り難いサンスクリット語に翻訳つけて、箔をつけたいですが、よろしかろうか?とお願いして、またまた、結集。これが、仏陀入滅三百年後の「第三結集」ですわ。

●都合の良い仏教という国家宗教

アショカ王にしてみれば、仏教は国家統治に好都合。仏教の教義は、解脱による開放を目指してます。この世のものに対する執着から離れて現世の欲を否定します。仏教を国民宗教にして、仏教の道徳観念を国民に浸透させれば、アショカ王にとって、国民統治がしやすくなります。そりゃあ、仏教を国家宗教として保護するわけですわな。

仏教以前のバラモン教は、最上位のバラモン坊主の権威が強すぎました。ユダヤ教みたいなもんです。それが、キリスト教みたいに教団の坊主の権威も弱い仏教、国を統治するのに好都合です。基本的に、仏教は全ての人間は平等であるという考えですから、飯とか酒で教団が揉めていても、バラモン教で差別されていた下位カーストの民衆にとっても、差別を回避する手段として仏教は信仰し易かったので、仏教に鞍替え、という民衆にも浸透しますわな。

●そこで、だんだん大乗仏教

しかし、こりゃ、小乗仏教の先もないわな。信者のことも考えんと、アホちゃいますか?と思った坊主がいたのかいないのか。

まあ、そんなこんなで、タニマチの国家があればこそ、どうも小乗仏教の先行きも怪しい。インドで仏教が衰亡する萌芽はこの頃からあったんですわ。

そこで、呆れた真面目な坊主が民衆救済も考えて、くだらん戒律教理はおいておいて、信心している信者のことも考えんとかな、と思って、徐々にその方向に持っていった分派がありました。

信者のことも考えんと、という大乗仏教が徐々に広がっていきます。

サポートしていただき、感謝、感激!