【かんすい升製作日誌】モニタリング8-水分計テストのあとで

【かんすい升製作日誌】モニタリング7-水分計テスト にて、

テストの目的である

センサーの特性を調べて、適切な使い方を理解し、装置にこの考えを組み込むことです。

について、 センサーの特性を調べること はできました。

しかし、 適切な使い方を理解し、装置にこの考えを組み込むことです。 についての大きな課題が残りました。

不思議なもので、センサーの特性がわかると、グラフを見てもその指し示している数値の意味がわかってきました。

今までは、

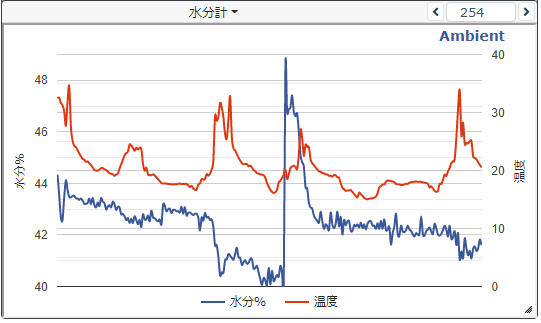

こんな感じのグラフを見ていました。青色が水分計、赤色が温度計です。黄色の湿度計はなぜか100%を超えています。少し前から、テスト用にかんすい升から取り出した状態で観察しています。水やりをしたときに、水分計の数値が跳ね上がりますが、あとは横ばいで少しずつ減っている程度です。

が、少し見方を変えるだけで随分変わりました。

グラフの最大値、最小値を調整して、

水分計のコアな数値辺り、40~50%を範囲にすると、時間と共に水分計の数値が下がったり、水やりすると水分計の数値が跳ね上がったり、昼の気温が上がる時間帯に水分計の下がりが激しくなる様子などが見られました。

また、水分計の変化は予想よりもゆっくりで、一日では思っていたよりも乾いておらず、3日掛かってようやく水やりが必要なレベルとなりました。

さて、ここからが問題です。

40〜50%という範囲をどのように求めるかです。

今回は、土、センサー、測定位置などから、たまたま40〜50%になりましたが、今までの経験により30〜60%だったり、50〜60%だったりと値は変わると思います。

実際に、以前のグラフをみると、

たぶん、途中途中でセンサーの位置を変えたりしていると思いますが、

この辺りの値の変動が見られます。

これらの変動を何かしらの方法で捉え、校正しながら使えば、このセンサーは十分使える可能性がありそうです。

センサーの校正方法について考えてみます。

「センサーの自動校正」で検索を始め、途中で「オートキャリブレーション」のキーワードを拾いながら、いくつかの結果が得られましたが、面白いことにCO2センサーに関する記事がほとんどでした。

なんでも、CO2センサーは長時間使用いているうちに、ドラフティングと言う現象が発生し、値がズレてくるので、それを校正する仕掛けが必要とのこと。通常の使用であれば、部屋の空気は換気されるだろうから、十分長い時間のセンサーの最低値を、屋外での通常値400ppmとみなし、その値へ補正していくという考えが入っているそうです。複数の説明から私の理解できた内容はこんな感じでした。

今回のモニタリング装置でもうまく当てはめて考える事ができるでしょうか。

使用前に空中、水中の値を記録しておいて、そこから、センサーの幅を求める方式はどうだろう。と考えました。

前回のテストで、思いつく限りのテストをしようと思い望みましたが、結局、複数のセンサー間での値のばらつき具合やマイコン間での違いなどは試していません。

空中、水中の測定についても、本当に測りたい範囲との相関をよくよく調べてからやるべきでしょう。体脂肪率を求める体重計のようなものをイメージしています。

今はそれよりも直接的に「乾いた!」ボタンを押すことで、目安を与えるべきと考えました。水やり直後に「湿った!」ボタンを作るべきか悩みます。今までの状況を踏まえると、水やり直後の水分計の振れ幅が大きく、役に立つのかどうかが見えません。

ただいずれかの方法で、湿った基準は求めたほうが良いので、まずは作る前提で考えていきます。

「乾いた!」ボタン、「湿った!」ボタンの2つが必要です。

2021/05/28の様子

と、解決策が思い浮かんだところで、今回は力尽きました。次回以降で、その制作に取り掛かることにいたします。