【SALZ】2021年シーズン始動へむけて

庭のリフォームと盆栽の植え替えで週末を過ごしています。だんだんと温かくなると、黒松の植え替える時期になりました。昨年のSALZの課題を振り返り、改善したものを何かできないか考えています。

ベランダから庭へ昨年と状況が大きく変わりました。これにより、作れる装置の選択肢が増えました。

水栓が使えます。

憧れのスロップシンクを手に入れたため、常設の上水道が使えます。

ベランダでも水道でやっていたのですが、台所の蛇口の先にホース用のコネクタを取り付け、リビングを通り抜けホースを這わせ、シンクに洗い物がない状態を見計らい水やりしてました。

自動潅水機も手に入れました。

タカギ(takagi) 自動水やり 水やりスターターキットタイマー付(鉢植え用) GKK105 【安心の2年間保証】

常設の水栓があることで、自動潅水機を使うことができます。

引越し時の植物管理のため、ホームセンターでタイマー式の自動潅水機を入手しています。これを有効活用しない手はありません。

リフォーム時に外水栓を3分岐してもらいました。

スロップシンク用、水やりホース用、自動潅水機用です。

SALZ前の試作でうまく使えなかった電磁弁が使えるかもしれません。

KOZEEYトイレ用 20mm オス ねじ 双安定 パルス 電磁弁 ソレノイドバルブ

昨年のSALZでの最大の課題は、循環式の自動潅水装置の場合、多肥を目指すと、用水の水質管理が難しくなる点です。昨年は、用水に肥料を混ぜたところ、数日のうちに真緑に変色し、ポンプを詰まらせる原因となりました。

多肥多水を目指すうえで、これはちょっと行き詰った感じがしました。水質改善のため下でメダカを飼うかとも考えましたが、そうすると農薬が使えなくなります。水槽のろ過機を試してみるかとも考えましたが、こちらも大げさになりそうでやめました。

SALZをただの水やり装置にするのか、ザル作り装置にするのかの分かれ道です。これは大いに悩みました。

そこで、電磁弁の活用が見えてきます。SALZ作成前の試作段階で、排水口用に電磁弁を試して見たのですが、水圧の関係かうまく使えませんでした。水栓が使える今、再度、電磁弁の制御にチャレンジしてみたいと思うようになってきました。給水側で水道の圧力を利用した給水弁として活用できないかと考えています。

排水弁は結局うまく働きませんでした。

水工の難しさを切に感じました。水漏れさせない。必要に応じて排水するという技術はとても困難で、いまだクリアになっていません。しかし、昨年の様子を見てみると、排水弁がしっかり機能していなくても、SALZは当初の目的をしっかりと達成していました。

逆転の発想で、小さな穴をあけ、常に漏れるようにすればよいのではないか?

という考えに至りました。これにより、サーボモーターの制御をしなくてもよくなるのは、装置がすっきりします。排水口も小さな穴をあけておき、じわじわ漏れる状態にしておけば、一時的に水が溜まり、しばらくすると、水が抜けるようになるはずです。水を垂れ流しながら、それを上回る給水で水を張る。ロスが多く、消費電力とのトレードオフとなりそうです。

オーバーフロー管は本当に必要か?

塩ビパイプをケースの底に通して、オーバーフローを作っていました。水中ポンプから供給される水をケースの縁からあふれさせないための装置です。しかし、オーバーフローがあるために、鉢を置くスペースが削られていました。

ケースは排水をよくするため、少し傾斜して置いています。上ケースと下ケースの間にはいい具合の隙間ができています。ということは、ケース側面に穴をあけ、外部から下へ排水させれば、よいのではないか。給水も同じく、外側の側面からホースを通すことで、上ケース全面を鉢を置くスペースとして使うことができます。このアイデアはSALZを少し量産しようと考えている途中で思いついたのです。ケースにはもうすでにオーバフロー管を取り付けてありました。引っ越し前に資材を増やすわけにも行かず、この辺で製作が滞るようになりました。

ケースの素材についても少し不安がありました。

ホームセンターで安価に入手可能な丈夫なケースを選びました。しかし、日光にさらされる過酷な環境では一年が精いっぱいの感じがしました。引っ越しの際にケーズを移動させると、パリパリと割れてしまいました。

素材は安価なPP(ポリプロピレン)なので致し方ありません。

でも、同じようなプラスチック素材であっても、プラ鉢やプランター、バケツなど、屋外でいつまでも丈夫に使えるものもあります。

調べてみると、PE(ポリエチレン)は対候性があり、劣化しにくいようです。PE(ポリエチレン)でできたケースを探す必要がありました。

マイコンについては昨年一年間でずいぶん勉強しました。

obnizから始まり、ESP32、M5シリーズへ、C言語で制御できるマイコンを手に入れたことは大きな収穫でした。マイコンの存在すら知らない状態からのスタートでしたが、たくさんの有益な情報を手に入れることができました。

モニタリングの大切さ、視覚化の重要性も学びました。

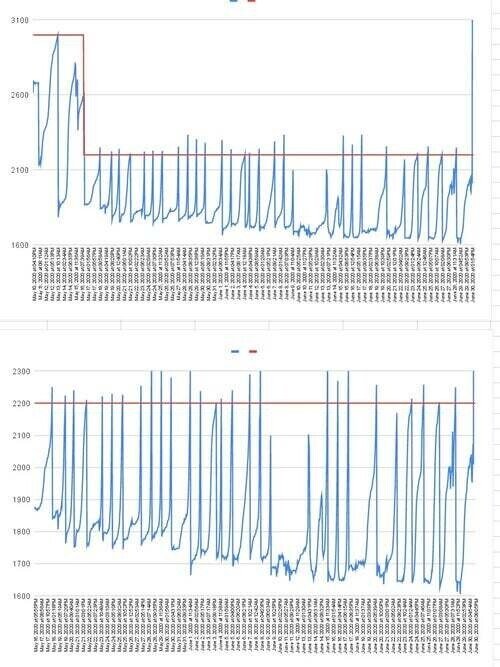

マイコンでモーターやサーボの制御を行うために、現在の状況を知る必要があり、SALZでは土壌水分計を用いて鉢の乾き具合をチェックしていました。センサーから返ってくる値の信ぴょう性は時系列データとなったときはっきりします。また、スケールの異なる時系列データを単に数値だけ眺めていても意味がないことがわかりました。時系列データをグラフに起こすと、直観的に水分計の状態を捉えることができるようになりました。

盆栽を枯らすな!安全対策をしっかり行う。

昨年のSALZにおいて、テスト中、機器が正常に動作しないことが、度々ありました。朝の水やり中に機器の不調を発見するのですが、ここで手動介入すると、テストにはならないのではないか、もう少し様子を見よう。と考えが強く、結局、機器が不調のまま、週末まで放置することが多かったです。鉢は水切れをおこし、黒松もダメージを受けました。ここからしっかりと学び取らないと、危なくて使えません。

不調時にはしっかりとしたエラー表示を行い、手動介入を行うことを基本としたシステム設計が必要であることを痛感しました。

給電環境も大きな課題です。

電池、コンセント、モバイルバッテリー色々あります。私が日頃家電を使うとき、消費電力についてあまり考えることはありません。電池は扱いやすく、安全ですが、交換頻度を考えると、コンセントからの給電を選びたくなります。装置を正常に制御し、なおかつ消費電力を低く抑えるというのは、初心者にはハードルが高いです。そこで、高出力で充電可能なモバイルバッテリーを使うとよいかと安易に考えておりましたが、調べてみると、モバイルバッテリーはきちんと扱わないと、発火や破裂の可能性があることを知りました。世の中の家電製品は様々な対策を施して広く使われていることを知るよいキッカケとなりました。

ということで、これからどうするか。

このように振り返ってみると、いろんな課題があり、また、本当に作りたいものは何なのかもボヤけてきました。

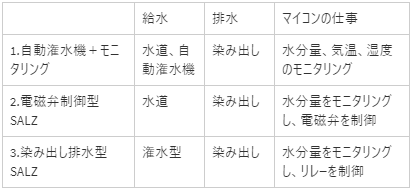

できることと、やりたいことをまとめてみました。

結局のところ、全て作りたいと思いました。

まずはリハビリを兼ねて、1.自動潅水機+モニタリングあたりから取り組んでみようと思います。

その次の1手は悩むところです。今までの流れで3.染み出し排水型SALZを作るのか、それとも、2.電磁弁制御型SALZにするのか。3.染み出し排水型SALZはそもそも多肥多水栽培できない時点でSALZにならないのではないか。など、むにゃむにゃ考えています。

最後までご覧いただきありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?