【小品文】晴耕雨読(縦書きの国)

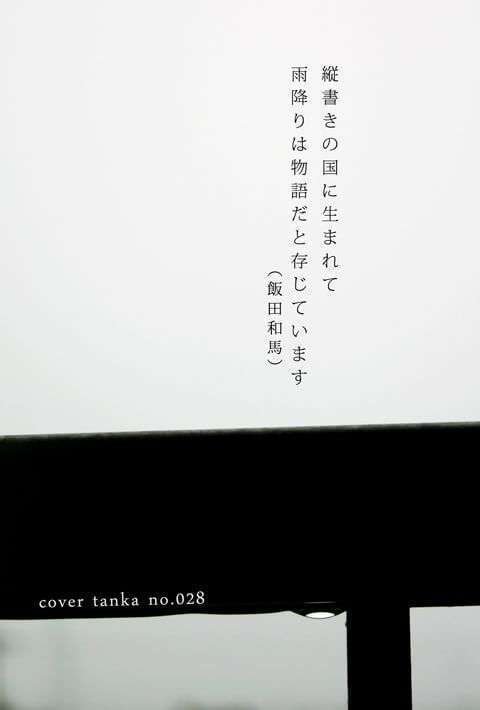

飯田和馬「縦書きの国に生まれて雨降りは物語だと存じています」

現代短歌の魅力を、短歌を知らない人に向けて発信するフリーペーパーである「うたらば」で見つけた一首です。

「うたらば」の作品で最も愛されている作品のひとつなんだとか。

「縦書き」と「雨降り」と「物語」で雨の景色と小説の1ページが重なり合い。

頭に浮かぶイメージの美しさや意味深さから、美しい一枚の絵をイメージさせてくれる好きな一首です(^^)

此処暫く、縦書きで何かを綴ることがなくなっていますが、読む本は、どれも縦書きです。

縦書きで文字を書く日本人の感性でものを見ると。

空から縦に落ちてくる雨粒さえも空と大地が触れ合う彼方での物語や空と大地を繋ぐ物語のようにも思えてきます。

日本人は、縦書きと横書きを抵抗なく受け入れていますよね。

世界の文書は、言語や表記する文字体系の組み合わせによって文字を書く方向が異なります。

近代以降は、いずれの国でも横書きとの併用が行われてきまし たが、現代では、事実上、縦書きと横書き両方を併用しているのは日本語だけです。

そうそう、この「傘のない本」も、空から縦に落ちてくる雨粒を物語に例えているので、この短歌と同じ素敵な感性なんだろうね。

【出典:食器と食パンとペンより引用】

そう考えると。

確かに、日本語には、雨を表現する呼び方が400種類以上もあるから、同じ雨というものは無くて、自然が織り成す物語だと感じられます。

人の物語と同じですね。

【参考記事】

皆さんも、次に雨が降った時。

その日に降る雨の模様に合わせて、雨粒を言葉として感じてみると、たくさんの物語ができるかも。

私は、そうだなあ~、詠まずに、この詩集でも読んでみようかと思っています(^^)

「水上バス浅草行き」岡本真帆(著)

日常の少しの感情を「切り取る」という短歌の面白さだと感じているのですが、「雨」をテーマにしている岡本さんの短歌でお気に入りは、

「晴れの日は 風と暮らして 雨の日は 涼しいなって 気持ちと暮らす」

だそうですよ。

これらの短歌の様に、今でも縦書きが主流な国だったからこその感性が育つ文化を守っていきたいですね(^^)

最後に、以前、ツイッターで話題になっていたこんな視点も、縦書きの国ならではないかなって、ふと、そう感じました。

空から水が降ってきた時に「これは雨というものだ」って解るのが知識、「濡れるから雨宿りしよう」ってのが知恵、「これの五月版を集めると加速するのが最上川」ってなるのが教養、「濡れないよう傘をつくろう」ってなるのが文明、「春雨じゃ、濡れていこう」ってなるのが文化ってイメージ!

【おまけ】

「うたらば」の短歌たちから何首かを紹介しておきますね(^^)

「ひとすじの光はここへ本、扉、すべての閉じていたものたちへ」星乃咲月

「レディレディ、位置に着いたら一番になりたい理由を考えなさい」リオ

「育つとは大きくなることではなくてもう戻れなくなることである」泳二

「永遠と思いこんでた「青春」の二文字の中に「月日」があった 」逢

「家に着くまでが遠足帰りたい家を見つけるまでが旅です」空木アヅ

「会心の一撃として向日葵が天に撃ち込む黄の鮮やかさ」中西大輔

「好きだって言うより先に抱きしめた言葉はいつも少し遅れる」木下龍也

「今どこにいますか何をしてますかしあわせですかもう春ですか」たきおと

「助走から疾走までにあったこと君に話そうひと夏のこと」紗都子

「図鑑には載ってないけど木漏れ日が一番きれいなのは栗の木」山本左足

「世界一やさしい単語のひとつだと思うあなたのなまえ呼ぶとき」月夜野みかん

「雪国に行くトンネルを反対に抜ければそれが春ではないか」あみー

「地球上すべてのひとが信号を渡ったあとで青は渡った」実山咲千花

「脳みそがあってよかった電源がなくても好きな曲を鳴らせる」岡野大嗣

「非常口マークの奴も時々は逃げたくないと思うんだろう」葛山葛粉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?