週間版【今日の歴史】(2月18日〜2月24日)日本人が起こしたアンボイナ事件

終わり良ければすべて良し、ではないですが物事結果が良ければ許される的風潮も無きにしも非ずですが、歴史においては結果より過程が大事なことも多々あります。

特に戦争となると、結果はどうであれ戦うこと自体が目的、なんていうこともあるわけで、これに宗教が絡んでくると、異教徒と戦わないこと自体が裏切りになったりするわけです。

英雄的な過程を経て結果を出したものだけが歴史の勝者となれるのですね。

☆ 2月18日 裏切り者皇帝のエルサレム奪回(1229年)☆

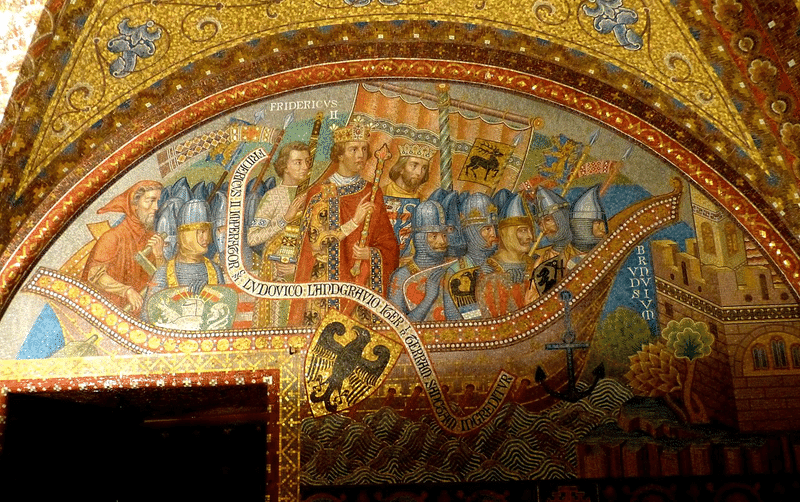

1229年の今日神聖ローマ帝国皇帝のフリードリッヒ2世率いる第6回十字軍はアイユーブ朝の君主アル・カーイブが内戦で忙殺されているのに付け込み、一戦も交える事なく外交交渉でエルサレムの奪還に成功した。

フリードリッヒ2世は当時イスラム教徒の多かったシチリアの生まれで、宗教絶対の時代にあって、その直属軍にはイスラム教徒からなる部隊もいるほどの国際派の人物だった。

その為自身はそもそも十字軍を時代遅れとみなしていたが、国際情勢にも明るいフリードリッヒは、予め外交交渉を完了した上で予定日を2年遅らせてここぞというタイミングで出征したのだった。

尚、十字軍の出発を遅らせたことで教皇から破門され、遠征に出発した時点も破門されたままだった為、破門十字軍と揶揄されることとなった。

こうして40年ぶりに聖地を奪還した第6回十字軍だったが、イスラム憎しで凝り固まる教皇庁や諸侯には、その戦果は全く評価されず、寧ろ敵と交渉した裏切り者として徹底的な攻撃の対象となった。

こうした中ローマ教皇グレゴリウス9世はフリードリッヒに対する十字軍を宣言。

北イタリアの皇帝派の攻撃した為、フリードリッヒは急遽帰国し、教皇派を撃破。

これに対しグレゴリウス9世は、イタリア北部の諸都市を糾合してロンバルディア同盟を結成し、さらにフリードリッヒの息子ハインリヒをそそのかして裏切らせた。

その後も教皇派との戦いは続き、結局その戦いにその生涯の大部分を費やしたフリードリッヒ2世は、後にその英明さを惜しまれ「早く生まれすぎた男」、「玉座の上の最初の近代人」と評されたのだった。

☆ 2月19日 史上初の大上陸作戦(1915年)☆

第一次世界大戦初頭の1915年の今日、英仏豪連合軍はトルコのイスタンブール攻略を目指しガリポリ半島への上陸作戦を開始した。

ガリポリ上陸作戦は史上初の陸海空三軍を総動員した大上陸作戦で、当初は5個師団、最終的に12個師団50万もの兵力を投入するに至った。

しかしケマル大佐の率いるトルコ軍の勇戦に阻まれ、連合軍はアンザック入江の橋頭堡に釘付けとなり、上陸部隊を支援しようとした英仏艦隊も待ち構えていた沿岸砲台やドイツ軍の潜水艦により次々と撃沈された。

この間ブルガリアが同盟側で参戦し、ドイツの援軍が陸路で到着するに及び、連合軍は遂に撤退を決断、その損害は20万近くに及んだガリポリ上陸作戦は大失敗に終わった。

作戦の立案者だった海軍大臣のチャーチルは失脚し、一方連合軍を退けたケマルは救国の英雄として、後にトルコ共和国を樹立することになった。

☆ 2月20日 成り上がり騎士 シーモア卿の専横(1509年)☆

1509年ヘンリー8世の死去に伴い、僅か9歳のエドワード2世が即位した。

外戚であったエドワード・シーモア卿は幼帝を思うがままに操り、摂政兼護国卿として国政を専横。さらにサマセット公に叙せられイングランドの実権を握った。

サマセット公に任ぜられ貴族になったとはいえ、元々一介の騎士あがりのシーモア卿は貴族の支持がなく、主に農民層をその支持基盤にしていたが、それゆえにエンクロージャーに反対するケットの乱と言われる農民反乱が起こるとその鎮圧を躊躇することになった。

こうした中ウォリック伯ジョン・ダドリーは傭兵部隊を率いて反乱農民を鎮圧し、貴族や大地主の支持を確立。シーモア卿への糾弾を強めた。

周囲の支持を失ったシーモア卿は、エドワード2世が15歳で亡くなると、直ちに失脚し大逆罪で処刑された。

☆ 2月21日 Rise of Russia(1613年)☆

ポーランドに国土を蹂躙され、ツァーリも空位となるなど大混乱に陥っていた17世紀のロシア。

1610年にはポーランド軍がモスクワに入城し、ポーランド=リトアニア王ジグムントが自らツァーリを僭称するなど国家崩壊の危機にあった。

この危機に立ち上がった商人のクジマ・ミーニンとドミトリー・ポジャルスキー公爵が国民軍を組織、1612年ポーランドからモスクワを奪還し、なんとか国家滅亡の危機は免れたのだった。

そして1613年の今日、ロシアの身分制議会であるゼムスキーソボルが開催され、断絶したリューリク朝に代わって、ミハイル・ロマノフを新たなツァーリに選出した。

以後ロマノフ王朝によってロシアはポーランドの軛から脱し、大国への道を歩み始めることになった。

☆ 2月22日 奴らにぶどう弾を叩き込め!(1847年)☆

米墨戦争中の1847年の今日、メキシコの都市モントレー近くにあるブエナビスタで、テイラー少将率いる4500のアメリカ軍が、反撃に出たサンタアナ元大統領率いるメキシコ軍1万6000を迎え撃った。

兵力的にはメキシコ軍が圧倒的に優勢だったが、重砲の支援を受けたアメリカ軍陣地を突破することはできなかった。

間も無くメキシコシティでの政変の知らせがサンタアナのもとに届き、メキシコ軍は撤退、ブエナビスタの戦いはアメリカ軍の勝利に終わった。

結果として戦争は翌年アメリカの大勝利に終わり、メキシコは国土の40%を失うことになった。

ブエナビスタの戦いはテイラー将軍にとって最後の戦いだったが、この戦いの際テイラーが言った「奴らにもっとぶどう弾を叩き込んでやれ、ブラッグ大尉」は後に大統領選挙の標語として有名になり、テイラーは米墨戦争の英雄として、第12代アメリカ大統領となった。

☆ 2月23日 日本人が起こしたアンボイナ事件(1623年)☆

1623年インドネシアのアンボン島のオランダ人商館でスパイ活動をしていた日本人が捕らえられた。

この日本人はイギリスに雇われた傭兵の七蔵といい、イギリスがオランダを排除してインドネシア貿易を貿易独占しようとしているとの陰謀を自白した。

これに対しオランダは、オランダ側の日本人傭兵らを動員してイギリス商館を襲いイギリス人やイギリス側日本人傭兵ら21人を捉え陰謀の自白を強いた上で、虐殺した。

このアンボイナ事件をきっかけに、利益の減りつつあった香料貿易に見切りをつけたイギリスは東南アジアからの撤退し、インド植民地経営にシフト。翌年には日本商館も閉鎖した。

しかしこの事件自体はずっと両国の間で燻り続け、最終的なオランダが謝罪して解決したのは35年後のことだった。

☆ 2月24日 三権分立遂になる(1803年)☆

前政権が残した判事指名を、新政権が覆したことをきっかけに起こったマーベリー対マディソン事件で、1803年アメリカ連邦最高裁判所は裁判所法13条は憲法違反との判決を下した。

この事件は選挙に大敗した当時の与党連邦党のアダムス大統領が、選挙から大統領交代までの期間を利用して、連邦党の勢力を残すために司法部に連邦党支持者を任命したのに対し、共和党のトマスジェファーソン大統領下のマディソン国務長官がその職務執行状の発行を留保したというものである。

判決により共和党の主張が認められるとともに、当時の裁判所法は行政手続きにおいて行政府の優位を認めていたが、それが憲法に違反する場合は最高裁判所が立法そのものを違憲として覆すことができるという判断をしたことで、いわゆる違憲立法審査権を認めた最初の判例となった。

これは史上初の憲法違反で行政処置を覆した例で、以後最高裁判所による違憲立法審査権が世界的に確立するきっかけとなった。