研究室訪問で教えてもらった研究の問の立て方: スピードか独創性か?

せっかく来てくれた君にはインパクトのある研究のやり方を教えてあげよう。

学部生として研究室見学に行った僕に、PIの先生はそう言った。

せっかくこのブログを読んでくれている読者にも、今回はその「研究の問の立て方」を共有したいと思う。(門外不出だったらごめんなさい。)

重要でインパクトのある研究の2パターン

重要と認知されていて競争の激しい研究領域で、誰よりも早く研究結果を出す。

提示されてみれば重要な問いだが、今まで誰も注目していなかった独創的な研究を行う。

あの先生は博士課程で後者のパターンを、ポスドクで前者のパターンを経験したとおっしゃっていた。前者はいつ競争相手に先を越されるか分からない中で急がなければいけないという点で、後者は試行錯誤しながらすべての研究の流れを自身で構築しなければいけないという点で異なる大変さがあるのだという。

例えば、PCR反応の開発は、後者の研究の例だろう。誰も試験管の中でDNAを倍々に増やしていくなんて想像できなかった頃に、それをアイデア一つでやってしまったのだ。計算論的神経科学の分野では自由エネルギー原理や統合情報理論などは他の追従を許さない革新性があるように思う。

一方で、特に原核生物で塩基編集が行えることが分かった後のCRISPRの開発競争などは前者の例で、数か月のうちにヒトへの応用など似た論文が多数出版された。神経科学でもどこかの脳部位のシングルセルRNAシークエンシングとか、Neuropixelsを用いた大規模神経活動記録とか、一昔前のエングラムとかは流行りの分野で、バックトゥーバックが起きやすいように思う。

研究の問の立て方

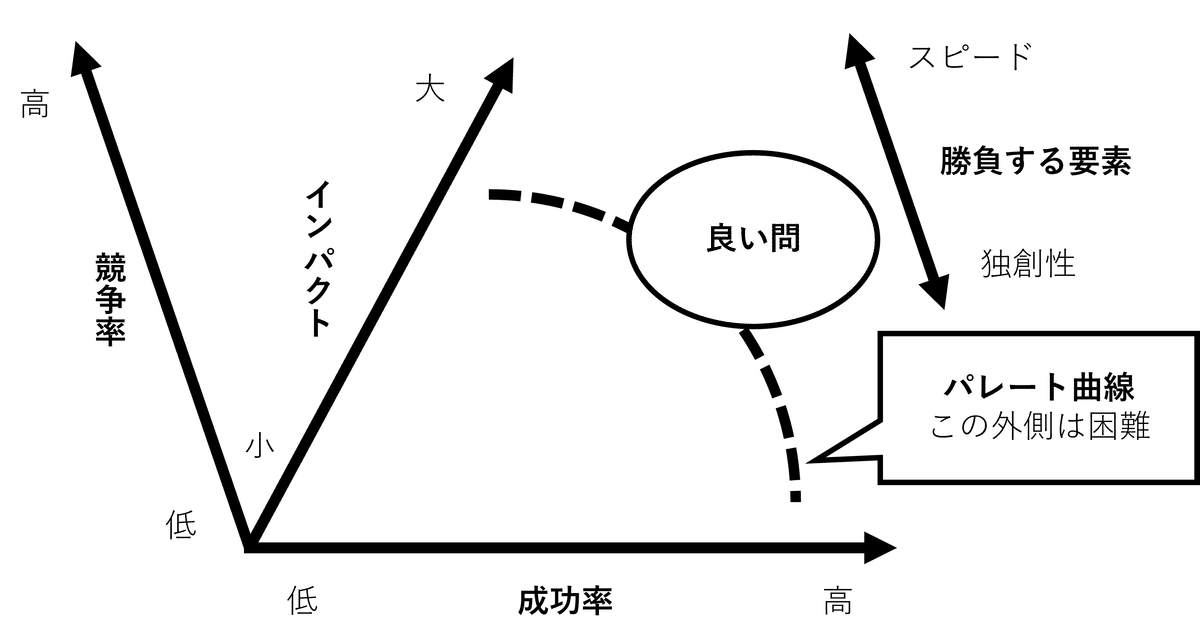

その後、研究の問の立て方について論じた本やエッセイをいくつか読み、似たような議論に何度か遭遇した。前者の方法は特に「現在の技術的限界ぎりぎりで答えられる問題を誰よりも早く解く」、というノーベル賞受賞の利根川流とも呼ばれるようだ。また、『イシューからはじめよ』などに出てくるこの考え方のエッセンスが以下のような横軸に解の質(コスト、成功率)、縦軸にイシュー度(重要性、インパクト)をプロットした図である。

インパクトのある研究はこのグラフの右上に位置するというわけだ。この図の派生バージョンとして、パレート最適のような概念を導入して、コストが安く重要な問題は少ないのでキャリアの段階に応じて異なるレベルの問いを選ぶ重要性を説いたり、3軸目に競争率を導入してこの軸によって前者の競争に突っ込むパターンと独創性で勝負するパターンを分けたりしてしている例があった。

僕自身はこのようなことを体系立てて教わった記憶はないが、スタンフォード大学では学部生向けの研究の問の立て方という授業があるそうで、どれだけこのステップが重要視されているかが分かる。参考文献に載せた文章には、研究立案段階でのアドバイス、独創的な研究をやるためのヒント、逆に研究計画時に陥りがちな罠などが記載されているので、興味を持ったものを読んでみるといいのではないだろうか?

参考文献

How To Choose a Good Scientific Problem - ScienceDirect

In defence of passion: Current Biology (cell.com)

Problem choice and decision trees in science and engineering: Cell

研究室見学時にPIの先生からインパクトのある研究方法について教わったこと、およびその具体的な方法をこのブログで共有する意向が述べられている。重要な研究には、競争の激しい領域で速く結果を出すことと、まだ誰も注目していない独創的な問いを解決する二つのパターンが存在する。研究の問の立て方に関しては、技術的限界に挑む方法と、重要性やコストを考慮した問いの選び方が重要であると論じられている。

サムネイル画像はDALL-Eにより生成