きびだんご

草双紙

草双紙は、江戸時代中頃から江戸で出版された絵入り娯楽本等の総称で、「猿カニ合戦」「舌切り雀」「花咲か爺さん」「カチカチ山」等の昔話が刊行されました。

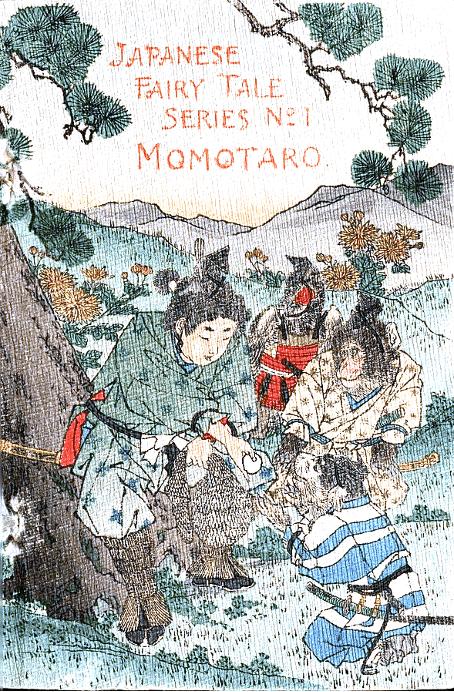

桃太郎・犬・猿・雉が、鬼を退治する物語の成立は、室町時代とされ、江戸時代以降に「草双紙」により広く知られるようになりました。明治時代初期までは、桃を食べて若返ったお爺さんとお婆さんの間に桃太郎が生まれたという話が主流であるなど、物語に差異のあるものが多数伝わっていました。それが、明治20年(1887)に「国定教科書」に採用されて、ほぼ現在の筋立てのものが定着していきました。

むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ柴刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。

おばあさんが川で洗濯していると、川上からどんぶらこどんぶらこと、大きな桃が流れてきました。

おばあさんはその桃を家に持ち帰り山から帰ったおじいさんと桃を食べようと割ったところ、桃の中から元気な男の子が飛び出しました。おじいさんとおばあさんは、桃太郎と名付けて大事に育てました。

大きくなった桃太郎は、鬼ヶ島へ鬼退治に出かけることになり、おばあさんが作ってくれたきび団子を腰にぶらさげて出発しました。道中、犬、猿、キジの3匹にきび団子を与えて家来として、船で鬼ヶ島へ向かいました。

桃太郎たちは鬼たちを退治し、鬼が集めていた宝物を村へと持ち帰りました。

きび団子

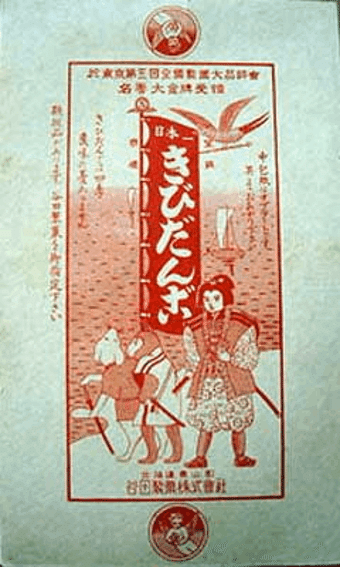

さて、「桃太郎」に出てくる重要なアイテム「きび団子」と言われて、ひ筆者がイメージするのは、上写真の 菓子です。

「日本一きびだんご」《 にっぽんいち きびだんご 》は、北海道栗山町にある大正2年(1913)創業の谷田製菓が製造販売する「平たくて、長四角で、こげ茶色」 で 「もち米、生あん、砂糖、水あめ」を材料に製造して「オブラート」で 包んだ 菓子です。

この菓子が大正12年(1923)に発売された当初は、「日本一起備団合(きびだんごう)」という名称でした。これは発売同年に発生した関東大震災の復興を願い、さらに北海道開拓時の助け合う気持ちをこめたものと説明されています。起備は「ことが起きてもいいよう備える」、団合は「団結して力を合わせる」という意味で、包装紙には桃太郎が描かれていました。

谷田製菓のきびだんごは、その味と腹持ちの良さから広く支持を受け、第二次大戦中には兵士への支給品となり、戦中・戦後にかけては農家や炭鉱労働者の間でおやつとして食べられていました。

1970年代ごろまでは北海道の子どものおやつの定番となりました。その後、スナック菓子の影響で販売不振の時期もありましたが、今また、添加物を使わない素朴な材料で製造される「日本一きびだんご」が見直されています。

与えるのは丸い 黍団子《きびだんご》

桃太郎が雉猿犬の家来に与えるのは、きびだんご(黍団子)です。キビ(黍)は、黄色い実がなるイネ科の植物で、弥生時代には栽培されていたと言われる穀物です。黄色の実をつけるので、「黄実(きみ)」→「きび」となったと言われています。実をそのまま炊いて「粥」にしたり、粉にして「餅」や「団子」にしたりします。なお、黍団子(きびだんご)という文言が、文献に見られる最も古いものは、現在のところ長享2年(1488)「山科家礼記」だとことです。

草双紙研究家によりますと、現在、広く知られる「桃太郎」では、「きびだんご」を与えて家来にしますが、当初は「十団子(とうだんご)」*1を雉猿犬に与えていたようです。

安藤広重の浮世絵を見ると、茶屋に十団子が吊るされ、のぼりには名物とあります。 その後、「大仏餅」*2や「幾代餅」*3ということもありましたが、元禄の頃 (17世紀後半から18世紀初頭) には、「黍団子」に定まってきたようです。

なお、黍団子に「日本一」というフレーズがつくようになったのは、元文(1736頃)だとのことです。

吉備団子

現在、岡山(吉備の国)県名物の「吉備団子」は、江戸時代末期になって登場した菓子です。元々は黍粉を原料としていて、吉備(きび)と黍(キビ)の語呂合わせから「吉備団子」と書かれるようになりましたが、現在では、白玉粉などで作られることがほとんどです。

ということで、桃太郎に登場するキビダンゴは、「黍」で作られた団子であり、岡山名物「吉備団子」でもありません。

*1 十団子は団子または、それに類するものを紐や串でつなげたもの

*2 大仏餅は大仏の形を焼き印で押した餅菓子。江戸時代、京都の誓願寺門前や方広寺大仏殿前の餅屋で売られていました。「大仏餅」という落語もあります。

*3 幾代餅は両国広小路の小松屋が売っていた餅で、つきたての餅をちぎって餡をつけたものでした。「幾代餅」という名前は、小松屋の女房が、吉原の遊女の時に「幾代」という源氏名であったことからつけられた名前です。「幾代餅」という落語もあります。

writer Hiraide Hisashi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?