南海学文路駅~高野山女人堂(京大坂道-不動坂)①

またまた高野山に行きます。

町石道と黒河道を歩いたので今回は…

学文路駅から京大坂道(不動坂)で、高野山女人堂を目指します。

10キロ程度の短いコース。

ただ…極楽橋-不動坂-女人堂付近で熊の目撃情報が頻繁に…😅

前回の黒河道で、獣の恐ろしさを体験して本気でビビってます。

早朝出発。(7:15)

昼前にはゴールして、あとは高野山内で観光(紅葉をみたい)

右 慈尊院みち是より一里

左 高野道女人堂迄三里

ここからスタート。

今回で京都府八幡市からの高野詣を終わらせる事になる。

南海電車踏切を渡り、坂道を上って行きます。

高野山の有名な昔話、石童丸物語に出てくる宿。知らない人は→(Wikipedia)

高野山の土産物屋には、この物語を絵本や漫画にしたものが多く売られています。

私も子供の頃に購入して読みました。

石童丸(苅萱)物語は高野山の女人禁制の技から生まれた悲劇で、中世以後、高野聖の一派である萱堂聖によって全国に広められ、江戸時代には、説経節や浄瑠璃、琵琶歌となって広く世に知られた。高野山の参詣口に位置する学文路の地は、この物語の舞台として、また、高野参詣の人々への物語の唱導の場として賑わった。こうして庶民信仰化していった結果、苅萱道心、石童丸、千里ノ前、玉屋主人の像が造られて、堂内に安置されるようになった。 また、参詣人には、苅萱物語を素材としたお札が配られ、これに因んだ絵馬 などが奉納された。さらに、学文路苅萱堂では、絵解きが行われたとみられ、 石童丸の守刀、人魚、夜光の玉、銘竹など、この信仰にかかわった品々が今に残されている。苅萱の旧跡は、高野山や善光寺にも残るが、学文路の地は、 高野参詣口にあたること、物語の舞台となったことから、こうした資料がこの地に残され、信仰されてきたのであろう。いずれにしても、苅萱の信仰が残したこれらの資料は、高野山とのかかわりの中で、当地域の歩んできた歴史を物語る貴重な資料ということができる。

平成16年3月

橋本市教育委員会

学文路区

学文路苅萱堂保存会

人魚のお堂⁉人魚のミイラがあるらしいです。

何かある毎に写真を撮るからペースが遅いです。(7:56)

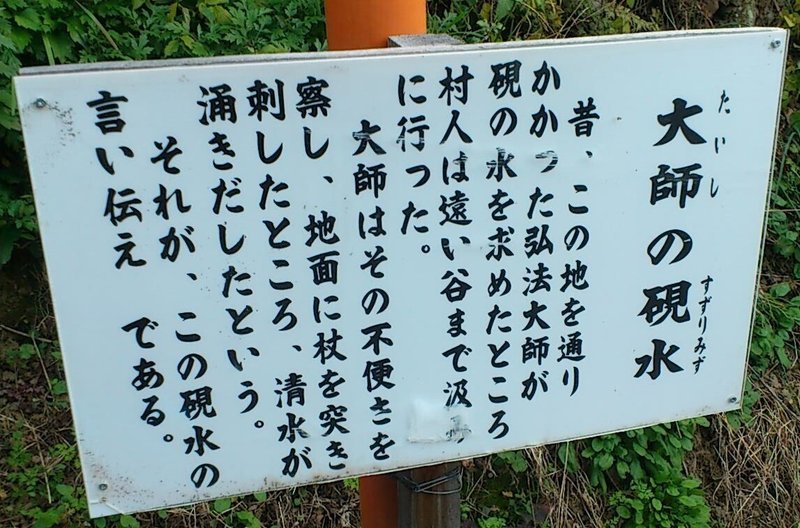

ここの水を使ったら綺麗な文字が書けるでしょうか?

弘法大師の井戸湧かせ伝説、各地に多過ぎですね🤭

(八) 高野山 女人堂迄 八十丁 ?

道標石のあるU字を曲がり、急な下り坂を進む。(8:08)

→②へ…つづく。

(2014年11月下旬)

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートは活動費に使わせていただきます。