【カーモデル】車種問わず使えそうなことの備忘録

・目的

カーモデル製作の中で思いついたことや、他モデラーの方が発信してくださったTipsを個人的にまとめたもの。TwitterやTogetterがいつ使えなくなるかという不安への保険も兼ねている。

・仮組み段階

・どうしてもボディからシャシーがはみ出る場合の対処

シャシーに、クランク状に接着した1.2mmプラ板を接着してツメ受け部を作る。またボディ側には、サイドシル内側に1mmプラ角棒を接着してツメを作る。ここにツメを噛み合わせるとシャシーが収まる。

・テールパイプの切り欠きなど小さな丸い角を造形する

まず、瞬間接着剤がつきにくいポリエチレンやポリプロピレン製の丸棒(瞬間接着剤の細ノズルが調達しやすい)に硬化スプレーを吹き付ける。次に、目的の谷カドに瞬間接着パテを少量盛り付ける。最後に、硬化剤が着いた丸棒を押し付けて瞬間接着パテを硬化させる。書籍「ガンダムスクラッチビルドマニュアル 2」(外部リンク: https://hobby.dengeki.com/hobby_books/12860/ )が元。

難接着性の素材&瞬間接着パテの組み合わせの応用として、難接着性である両面テープの剥離紙を併用して部分的に太いスジ彫りを細めたり、スジ彫りのヨレをリカバリーすることもできる。

スジ彫りの面の形状に沿って強力両面テープを切り出し、剥離紙ごとスジ彫りに差し込んでストッパーにする。ここに瞬間接着パテを盛って硬化させることでスジ彫りを細くできる。

強力両面テープを使う理由は、固定面積が極めて狭いために普通の両面テープがスジ彫りから脱落してしまうため。

・シャシーやエンジンルーム

・一体成型エンジンルームの塗り分けが難しい場合

上面や下面を問わず、エンジンルームとエンジンの隙間に当たる部分を裏からリューターで削り飛ばすとその後のマスキングが楽になる。肉抜きした部分は空隙になり奥行きを感じさせる表現となるため、つや消し黒を塗るより実感が出る。

リューターを使い、裏面からプラを削り飛ばして空隙にした状態。

・キャンバーやトーを正確にセッティングする

安価なものでは光社のアルミサイコロが使いやすい(amazonやモノタロウや楽天で購入可)。バルケッタからはより大きな真鍮サイコロや、より大がかりなタイヤクランプが発売されている。小さな金属ブロックはフロントシート接着待ちの際に重しとしても使える。

・下回りのディテール確認やシャシーベースコート色の検索

Google画像検索で「(車名や型式番号) undercarriage」または「(車名や型式番号) restoration」。モデルカーズのダッズ/Dad's先生のツイート(外部リンク: https://twitter.com/dads_matsu/status/1452453713914646529)が元。

・一体成型シャシーの塗分け

面相筆を使ったタッチアップを前提としたやり方。

シルバーをしっかり塗るか、黒をしっかりマスクするか、どちらを優先するか? →シルバーを優先する。

理由: タッチアップを筆塗りで行う手法を取るとき、シルバーよりも黒(つや消し黒)の方が筆目が目立ちにくい。

テープを密着させてのカットも難しいような凹凸の激しい箇所のマスキングはどうするか? →練り消しやひっつき虫、ブルタックやパンツァーパテなどを押し込んでマスクする。

理由: この後紹介するタッチアップ用の塗料は筆塗りでも一発発色するので、柔軟な素材を使ったマスキングで出るボケ足も容易に補正できる。

塗り分けラインを谷カドで出すのが難しい時の妥協として、マスキング境界は水平面か垂直面のどちらに寄せるか? →垂直面に塗り分けラインを出す。

理由: 面が主張する水平方向はタッチアップ跡が目立つが、切り立った垂直方向はタッチアップ跡が目立ちにくい。

塗り分けラインをおおまかに出した後に面相筆を使ったタッチアップをするとき、どこまで厳密に谷カドまで追い込むか? →それほど追い込まずに、谷カドより僅かに上に塗り分けラインを出す。

理由: トランスミッションや排気管には基本的にシルバー、つまりメタリック塗料を塗る。メタリックは周囲の色をよく反射するため、斜め上から見たときはシャシーの色が反射されて目に入る。よって、メタリックを塗り残した時のシャシー色としっかりシルバーを塗った時に見える色が同じになるため、塗り残しはほとんど目立たない。

また、仮にトランスミッションや排気管が別体であるとき、形状の丸みによってフロア裏面の色(ボディカラー/ベースコート色/シャシーブラック)が見えることになる。一体成型であるときに塗り残しておくと、タッチアップ後のラインより下の塗り残しの色は金属色ではなくフロア裏面の色となり、見える色が別体であるときとあまり変わらなくなる。よって、見た目に大きく違和感を覚えることは少なくなる。

一体成型シャシーの塗り分けに使用する塗料は、

・シルバーの吹きつけ: ガイアカラーの121スターブライトシルバー、もしくはクレオスのC159スーパーシルバー。マスキングに強いのが選定理由である。スターブライトシルバーは粒子が粗く隠ぺい力が強め、スーパーシルバーは粒子が細かく隠ぺい力が弱め。好みで使い分ける。

・シルバーのタッチアップ: タミヤエナメル、またはタミヤペイントマーカーのX-11クロームシルバー。筆による薄塗りがしやすく発色が抜群。

・黒の吹きつけ: クレオスのC92セミグロスブラック/ラピッドうすめ液希釈。速乾シンナーで溶くことで吹いたそばから乾くので、マスキングの下に染み込みにくい。

・黒のタッチアップ: 三菱鉛筆のポスカ(黒)。白い紙に一発で発色することを前提としている文房具なので、隠ぺい力、筆目の目立たなさ、ノビがいずれも素晴らしい。ツヤも上品なしっとりしたツヤである。

タッチアップ塗料のタミヤエナメルもポスカも指触で剝がれやすい塗料だが問題になることは少ない。先述の通りタッチアップの対象となる塗り分けラインは垂直方向の切り立った面であり、指で触れることがまずないため。

・タイヤのパーティングライン除去のためのダミーホイール

ミニ四駆用のホイールを使用。入手性が良く、安価であり、シャフトを差し込む設計でリューターにセットしやすく、モーターの出力を受け止めるほど頑丈である、とこの目的に最適。

・内装

・シートのパイピング

ニチバンの製本テープを極細(0.3~0.4mm)に切り出して貼り付ける。ビニールテープに比べて固いので細切りしやすいのが利点。モデルカーズ・モデルアートの北澤先生のブログ(外部リンク: https://blog.goo.ne.jp/kitazawa1961/e/18c72011e15c9a689f7230c3f2b19a8e)が元。

・ダッシュボードの色差し

説明書の指定ではダッシュボードのオーディオパネルやハザードスイッチの塗装は特に指定されないことが多いが、塗ると情報量が格段に増えるし、何より楽しい。

爪楊枝や面相筆で点描して一発で発色する塗料が望ましい。よく使用するのは、

・三菱鉛筆のポスカ。特に、白や黄色は黒下地でも1回で発色するため重宝している。はみ出したら水性アクリル用溶剤で拭き取ることができる。

・タミヤアクリル。赤や青などの色付きスイッチにXF-7フラットレッドやXF-8フラットブルーを使用している。また、XF-9ハルレッドは液晶表現にも使える。はみ出したらマジックリンで拭き取ることができる。ハルレッド流し込みはあべびーさんのツイート(外部リンク: https://twitter.com/nanjakulion/status/1542099447123165184)が元。

・ハセガワのフィニッシュシート。赤色フィニッシュは極細に切り出してドアロックスイッチの表現に使える。

・フロアマットの再現

120~180番耐水ペーパーを切り出して両面テープで貼り付ける。ディテールアップにもなり、かつフロア面の凹凸や突き出しピン跡を簡単に目隠しできるのが魅力。

・シール&テープ材を使ったハトメ(エアグロメット)の表現

外周シルバー部はハイキューパーツから出ている円形メタリックシール(シルバー)を使用する。使用頻度の高い1.0~1.6mmサイズのシールは60枚ずつ入っており、およそ想定するハトメのサイズが見つかる。

中央の貫通孔や凹みの表現は、カモ井加工紙から出ているマスキングテープ mt マットブラックやシルバーをサークルポンチで切り抜いて貼り付ける。

使用するポンチは0.5mm径からの極小サイズが求められる。各種通販では1.0mm以下のセットが購入できるうえ、モノタロウなどではバラ売りもされている。また、百円均一ショップのシャープペンのペン先を研ぐことでも自作できる。

この手法のメリットは、シートにまったく加工をしないことで省時間化になることや部品にキズをつけにくいこと、シートの面をそのまま生かしているためハトメの面が揃っている印象になりやすいこと、金属パイプ埋め込み法によるパイプ頭の成型の必要がないことである。アルミテープ打ち抜きよりも寸法が出やすいので規格品の揃った印象が出ることや光沢が出やすいのも利点。

デメリットは平面的な表現であるため、フル開閉モデルやオープンカーなどでは近くから見たときに判明しやすいこと。

アルミテープは力のかかり具合によって変形しやすく真円が崩れやすいことと、シワなどで光沢がヒケやすいのが難点。また1.0mmよりすこし大きくなる。利点はコストパフォーマンスの高さと、ポンチによっては0.9mm以下を打ち抜けること。

・外装や最終組み立て

・デカールがマスキングテープに持っていかれたとき

一般的なシール/テープ用粘着剤がエナメル溶剤に溶けることを活用する。

デカールが着いたマスキングテープをエナメル溶剤に浸す。あまり長く浸してるとインクに影響が出るので1~2分ほどで引き上げる。その後、面相筆にエナメル溶剤を付け、デカールのフチを面相筆で丁寧に撫でる。そのうちポロッと取れるので力を入れないこと。

・アクリジョンによるセミグロスブラック調色

クレオスから出ているアクリジョンは1枚皮膜を形成する水性エマルション系塗料である。プライマーを省略して金属素材に塗装できるため時短になり、かつ塗膜が薄く仕上がるのが魅力。

このアクリジョンにはセミグロスブラックがなく、その都度調色する必要がある。ブラック(N2):つや消しブラック(N12)=2:3で混ぜた調色セミグロスブラックはタミヤアクリルのX-18セミグロスブラックのつや消し度合いに近い。タミヤアクリルのセミグロスブラックは外装樹脂部品にちょうどいいつや消し度合いなので、同様のつや消し度合いである調色セミグロスブラックをエッチングメッシュに吹きつけた。

・ハイマウントストップランプの表現

ハセガワのミラーフィニッシュの上にクリアーレッドフィニッシュを貼り、それを任意の幅に切り出す。

・窓枠や窓ガラス黒セラの塗り分け

フロントガラスやリアガラスは左右対称か否かがはっきりと目視しやすく、ビニール製の曲線用マスキングテープを使いフリーハンドで塗り分けようとするとヨレが目立ちやすい。よって、安定した円弧を切り抜けるカット済みシールやコンパスカッターを使う。

メインで使っているものは以下の通り。

・ハイキューパーツの円形マスキングシール。現在S~4Lまでラインナップされており、0.2mm刻みで直径1.0mm~9.8mm径(半径0.5mm~4.9mm)までが揃えられる。また、円形に切り抜いた外周のテープも使えるため、例えばエアコン吹き出し口の四隅などのマスキングにも便利。

・マスキング販売の日の丸Type1-1マスキング(外部リンク: http://masking.sub.jp/ )。0.1mm刻みで直径1.5mm~11.9.mm(半径0.75mm~5.95mm)、0.5mm刻みで直径12.0~30.0mm径(半径6.0mm~15.0mm)までラインナップされている。小さな径では半径0.05mm単位まで追い込むことができるためより厳密な仕上がりを求めることができる。また、1シートに対して同一の径のシールが大量に入るため、消費の偏りが出やすい径のみを集中して買うこともできる。

・オルファのコンパスカッター(品番: 57B)。半径5mm~75mmを切り出す。ドラパス/梅本デザインのパンチコンパスと比較した利点は作りがガッシリしていて芯ブレしにくいこと。欠点は刃が厚めなのでテープのフチが少し荒れやすいこと(対策として優しく撫でるように切る)。

・NTの薄物円切りカッター(品番: C-1500P)&延長スライド(品番: CP-700P)。半径75mm~200mmの大きな円弧を切り出せるのが最大の魅力。特に窓枠や黒セラの塗り分けでは、オルファのコンパスカッターでは切り出せないほど大きな円弧が必要とされるため必須である。

また、現在ではNT薄物円切りカッターがあるため使用していないが、以下のものも使える。

・ハセガワのテンプレート セット2(曲線定規)、同カッティングテンプレートB(曲線平行幅用定規)、スジボリ堂のマスキングテープカッティングガイドCS、同マスキングテープカッティングガイドC。金属板に沿ってナイフを入れることで大径の円弧を切り出せる。半径1ミリ単位の微調整は効かないが、薄いので収納場所を選ばないのが魅力。

左:ハイキューパーツの円形マスキングシール

右上: NTの薄物円切りカッター&延長スライド

右下: オルファのコンパスカッター

左右対称に気を遣うフロントガラスやリアガラスとは対照的に、左右のドアガラスやクォーターガラスの窓枠は塗り分けラインのヨレが目立ちにくい。これは左右のガラスが同時に目に入ることが稀であるため。

よって、左右ドアガラスの窓枠はタミヤの曲線用マスキングテープを使って塗り分けている。ドアガラスは素直な円弧であるほうが稀なのでその点でも自在な曲線を出せる曲線用マスキングテープが適している。

・窓ガラスのUVカットガラス色の調色

ブルーガラスの調色比率は、クリアー:スモーク:クリアブルー:クリアグリーン=8:2:1:1。モデルアートのSOF先生のツイート(外部リンク: https://twitter.com/SOF_Shizuoka/status/1486474571478085635)が元。

ラッカーを使えば硬質さから研ぎ出しができるため仕上がりに優れ、また耐久性も高い。対して、タミヤアクリルを使えばマジックリンで簡単に落とせるためリカバリー性に優れる。クリアパーツに対するタミヤアクリルの浸透性の弱さとリカバリー性の良さを活かすアイデアはモデルアートのショウケン先生のツイート(外部リンク: https://twitter.com/kn20154/status/981164747709071360)が元。

まだ実際に完成品に塗っていないが、実験したブロンズガラスの調色比率も暫定的にメモ。

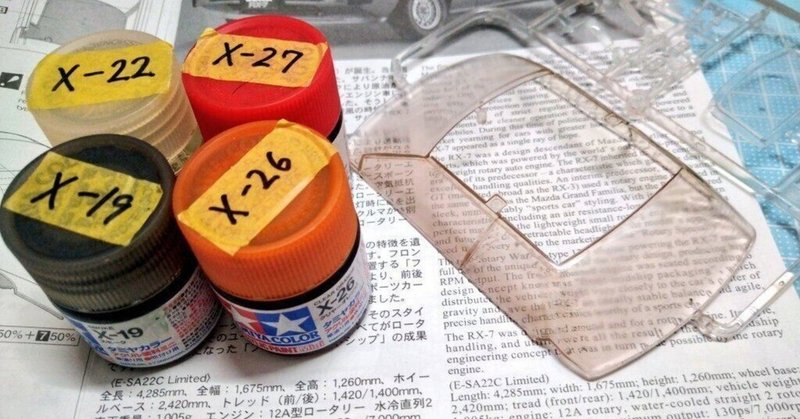

タミヤアクリルのX-19スモーク:X-26クリアオレンジ:X-27クリアレッド=10:2:1で混色し、できたクリアブラウンを2倍量のX-22クリアーで割って薄くする(つまりクリアー:スモーク:クリアオレンジ:クリアレッド=26:10:2:1)。

ラッカーを使うならクレオスからGX109 GXクリアブラウン、ガイアノーツからは046クリアーブラウンというぴったりな塗料があるため調色の手間がない。これらを任意の無色透明のラッカークリアーで割って薄くする。

グリーンガラスの調色比率はクリアー:スモーク:クリアブルー:クリアイエロー=8:2:1:1。「超絶!自動車模型の作り方」(外部リンク: http://www.shinkigensha.co.jp/book/978-4-7753-1630-6/)に掲載されている小田島俊介先生のグリーンガラス色のレシピを元に、クリアーカラーと等量のスモークを足し、かつ濃度を大きく濃くした調色比率である。

・窓ガラスとの間に隙間が開いた時

ハセガワのつや消し黒フィニッシュを3mmほどに細切りして貼り付ける。黒セラを塗っているとき限定。書籍「プラモデル徹底工作 究極のランボルギーニ」(外部リンク: http://www.shinkigensha.co.jp/book/978-4-7753-1539-2/)における高橋先生のウルフカウンタック製作記録が元。

・プラワイパーの接着

ガイアノーツ(タケダコーポレーションからも出ている)の超極細マスキングテープ0.5mm幅を使っている。ワイパーと窓ガラスの曲率が違うと頻繁に剥がれるため、塗装する前の段階でワイパーを手曲げやぬるま湯などでカーブを付けておく。

・小さな灯火部品の裏面のみにシルバーを乗せる

レジン複製の粘土埋めの要領で、灯火部品を練り消しやブルタックなどに埋め込んでからシルバーを吹きつける。

・その他

・マスキングの都合でメッキ部分→つや消しのグレー/ブラックの順で塗りたい場合

ガイアカラーの131パールシルバーはクリアーコート耐性が強いため、結果的にマスキングやマジックリン拭き取りへの耐性が強い。まず光沢の黒を吹きつけて下地を作る。その上に131パールシルバーをごく低圧(0.5気圧ほど)で吹きつけ、次いでクリアーコートで保護する。この上にマスキングを施し、任意の塗料を吹きつける。

131パールシルバーは隠ぺい力が皆無であるため、白や有彩色などのボディカラーへの窓枠表現には使えない。

・即席丸ヤスリの用意

両面テープを使い、ウェーブの肉厚プラパイプに任意の耐水ペーパーを貼り付ける。両面テープの厚みと耐水ペーパーの厚みにより、当て木となっているプラパイプよりかなり径が太くなることに注意。

・DeepL翻訳とperplexityを活用してデータやテクニックを調べる

perplexity(外部リンク: https://www.perplexity.ai/)は会話型のAI検索エンジンであり、WEB上のページやPDFを出典として引用文献とともに回答を提示するサービスである。ChatGPTと異なり引用文献を自分で確認できるため、間違った情報を提示されても確認しやすい。実務のみならずホビーでも優秀。書籍は引用してくれないので注意。

1. 英語に不慣れである場合でも、AI翻訳サービスであるDeepL翻訳(外部リンク: https://www.deepl.com/ja/translator)を使ってperplexityに打ち込む英語の質問文を作成できる。不安ならば、作成された英語の質問文を再度DeepL翻訳で日本語に再翻訳して文法が綺麗であるかを確認すると万全。

2. 質問文をperplexityに打ち込むと、引用文献とともに回答を提示される。

3. やはり英語に不慣れならDeepL翻訳を使って得られた回答文を翻訳する。

(2023年09月10日追記) 上の例で質問した文章を再度perplexityで検索したところ、片方のページが表示されなくなった。そのページのアドレスはhttpで始まる(つまり非SSL接続でありデータ通信が暗号化されていない)ため、安全性のために除外されたと思われる。

Tamiya Paint Database – US Federal Standard Colours

https://replikator.club/2021/02/06/tamiya-paint-database-us-federal-standard-colours/ (外部リンク)

Tamiya Paint Mixes

http://www.aerohistorians.org/Other/Tamiya_paint_mixes_4-17.pdf (外部リンク、非SSL接続のため注意)

・ボルテックスターラーを用いたプリズムブルーブラックの攪拌

ビンを逆さにしてセットし、回転速度つまみを8ほど(ちょうど中間あたり)にする。ヒロピーラボさんのツイート(外部リンク: https://twitter.com/hiropi_lab/status/1607526628183388160)が元。

・タミヤ曲線用マスキングテープの収納

タケダコーポレーション「ラインテープ用空ケース(商品コード: 25-1600)」に収めることができる。ただし、買いたての曲線用マスキングテープの外周が70mmであるのに対してケース内径が70mmにわずかに届かないため、収めるにはテープを少し使用する必要がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?