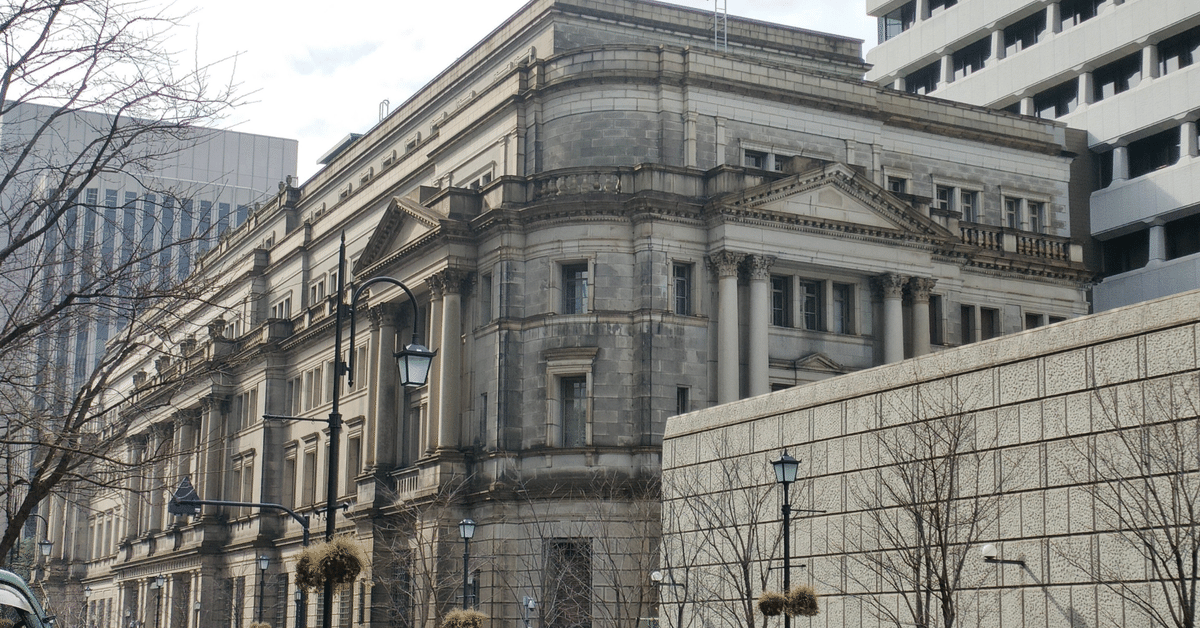

黒田異次元緩和の記録「ドキュメント異次元緩和」

「ドキュメント異次元緩和・10年間の全記録」西野智彦著・岩波新書2023年12月発行

著者は1958年生まれ、時事通信入社経済部、その後東京放送入社、経済部、政治部経て、報道局長を務める。「ドキュメント日銀漂流」「検証経済失政」等の著書がある。

2023年4月、10年間続いた黒田日銀総裁時代が終了、植田和男に交代した。世界に例を見ない金融政策の舞台裏、黒田総裁誕生の秘話、リフレ派の暗躍、知られざるドル危機の真実、突然の政策修正、YCC終結への攻防、初の学者総裁選出の経緯など、初めて開示される事実の数々から、政治家、当局者の思惑、動向、決断の経過が生々しい。

安倍政権復帰によるアベノミクス経済政策とリフレ派との結合によるデフレ脱却へのレジームチェンジの動きが黒田日銀誕生の源動力である。

黒田日銀時代が残した負債は大きい。10年間の国債購入額は963兆円、償還を除く2023年3月末国債保有残高576兆円、国債発行残高の54%を占める。ETFは時価ベース残高で53兆円まで拡大した。

現・植田日銀総裁が、かつて政策審議委員当時2001年3月、彼は量的緩和開始に賛成票を投じた。その時の日銀国債保有額は5兆円だった。現在は500兆円超になっている。日銀のバランスシートの膨張は他国と比しても異常である。植田日銀はどのように出口戦略を描くのだろうか?

黒田日銀は、マイナス金利、YCC長期金利操作、デフレ脱却のインフレ目標2%などインフレ期待に依存した金融政策だった。黒田氏は退任時、異次元緩和に対する反省はないと断言した。デフレ状況は克服したと振り返る。

2年インフレ目標2%未達の原因は、物価、賃金に対するノルム(社会規範)転換に時間を要したためと説明する。金融緩和の効果は副作用を上回っているとも自慢する。そこには理論に対する信頼、過信のみで、庶民生活への関心は見受けられない。

中央銀行の役割は物価安定と主張する黒田前日銀総裁。庶民の日常生活に直結する日銀金融政策が、一部の政治家、日銀テクノラート、財務省官僚の思惑、判断によって左右される現実に身震いする。

誰のための経済政策か?金融政策なのか?政策よって生活が左右される中小企業事業主、銀行、庶民、高齢者は多く存在する。民主主義とは何か?疑問に感ずるのは私だけだろうか?黒田日銀の徹底検証こそ民主主義の出発点である。

死去した作家・橋本治はいう。論理には二つある。「心のない論理」と「心ある論理」前者は人を屈服させるだけの論理。後者は少しでも理解してもらう努力をする論理。しかしどちらも「自分は正しい」との論理である。さらにその他にもう一つ「心情の論理」がある。

心情の論理とは「どうして私の心情がわからないのか?」と訴える論理。戦争反対、平和希求がこれに近い、いわば「心の論理」である。国会論議も「心ある論理」「心の論理」が少なくなっている。

黒田日銀総裁の異次元緩和理論は、理解を求め、説明する心ある論理ではなかった。それ以上に心の論理は微塵もない。官僚論理そのものではなかったか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?