クレデンザ1926×78rpmの邂逅 #112~フリッツ・レーマン/ベルリン・フィルハーモニー モーツァルト『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』

フリッツ・レーマン?

よほどのクラシック音楽マニアでなければ、”フリッツ・レーマン”と言われても「?」となる方が多いだろう。

しかし何を隠そう、私にとってF.レーマンはいわゆる20世紀の巨匠時代指揮者に勝るとも劣らない大切なマエストロである。

この21世紀の日本にあっては、その芸術性の価値も顧みられることがほとんどないこの指揮者は、実は1950年代にあるスキームによって当時としては相当な量のレコード録音を残している。

そのスキーム、理由とは・・・?

そのあたりを含めて、手前味噌ながら日本ではおそらくこれだけ詳細に論じられることはない(なかった)であろうフリッツ・レーマン論を著したいと思う。

とは言ってもこれは以前別のブログで、レーマンが録音したバッハの宗教声楽作品の数々を紹介する際に綴った文章の改訂版であることを、予めお断りしておきたいと思う。

Fritz Lehmann

フリッツ・ルートヴィヒ・レーマン(Fritz Ludwig Lehmann)は 1904年5月17日 マンハイムに生まれ、1956年3月30日ミュンヘンで没したドイツの指揮者。享年51歳。

この時代のドイツの指揮者同様、歌劇場からそのキャリアをスタート。ゲッティンゲン(1923年-1927年)、ヒルデスハイム(1927年-1929年)、ハノーファー(1929年-1938年)で指揮者を務め、1938年にヴッパータール市音楽総監督に就任、そして1946年から1950年まで古巣ゲッティンゲン市立劇場音楽監督を務めた。

1949年にはベルリン・モテット合唱団を自ら設立、バッハの声楽曲の録音を行うようになり、1953年にはミュンヘン音楽院教授に就任し、後進の指導も行っている。

ドイツ・グラモフォンとレーマン

私がレーマンのレコードに出会ったのは今から25年ほど前、ドイツ・グラモフォン(DGG)の1950年代、60年代のLPを集中的に蒐集していた時だった。

1950年代のDGの主力指揮者は、オイゲン・ヨッフムと、まだ30代だったフェレンツ・フリッチャイ、そしてそこにデッカ(DECCA)から移籍してきたカール・ベームの3名だった。戦後復興に総力をあげていた西ドイツ、そしてバッハからリヒャルト・シュトラウスに至るまでのドイツ音楽の伝統を保持するこの国にとって、レコード産業再興は国策のひとつと言って過言ではなかった。折しもレコ-ド・メディアは78rpm(SP)からLPに移行していた時期で、新しい録音を新しいメディアでリリースすることは、「カタログの充実化」にあたり重要だったはずだ。

そんな中、前述した3人はそれぞれの力を最大限に発揮できるレパートリーを録音していった。その権利があった。ヨッフムならブラームス、ブルックナー、フリッチャイならオペラの名作とチャイコフスキーやドヴォルザーク、そしてお国物のバルトーク、そしてベームはR.シュトラウス・・・。ベートーヴェンは3人の、モーツァルトはヨッフムとフリッチャイの2人、そして後々はベームも加わった共有レパートリー、という雰囲気だった。

しかし、この3人だけでドイツ音楽のみならず、フランス、イタリア、東欧、そしてDGGの古楽部門であったアルヒーフ(Archiv)のレパートリーを網羅することなど到底無理で、DGGには「レパートリー・カタログ拡充班」といも言うべき2軍指揮者が存在した。

その代表が当時、30代後半でシュトゥットガルト国立歌劇場音楽監督を務めていたフェルディナント・ライトナーと、今回の主役フリッツ・レーマン、というわけだ。

当時の彼らのディスコグラフィーを眺めていただければ一目瞭然なのだが、この2人は78rpm時代から続いていたオペラの抜粋やアリア、協奏曲の伴奏、そして、例えばレーマンを例にすればプロコフィエフの『ピーターと狼』、フランクの交響曲、どう見ても適任だとは思えないファリャの録音も行った。1軍の3人が自分の得意なレパートリーを優先的にレコーディングできるのとは異なり、そこからはこぼれるが、カタログには必要な作品、通俗名曲をベルリン・フィルハーモニーやバンベルク交響楽団相手に次から次へとレコーディグしていったのである。

DGGをコレクションしようとしていた私も、当然2人のレコードを数多く目にしてきた。1軍の中古盤がまぁまぁの値で取引されているのとは異なり、ライトナーとレーマンのレコードは1,000円以上のものなどほとんどなかった。

従って仮に「ハズレ」にあたっても金銭的痛手を被らない、諦めがつくと思い、また一方で彼らが伴奏するレコードで歌う名歌手、名ソリストの名前に惹かれ、目にする度にちょこちょこ購入していたのである。するとどうだろう、2軍とは思えない素晴らしいレコードに出会うことが結構な頻度でやってくることを知るようになる。

例えば、ライトナーがバンベルク響とレコーディングしたメンデルスゾーンの交響曲第3番『スコットランド』、ワーグナーの歌劇、楽劇の抜粋盤(当時のクナッパーツブッシュやカイルベルトのバイロイトに決して引けを取らない)。

『ワルキューレ』『ニュルンベルクのマイスタージンガー』(ワーグナー)

レーマンで言えばステファン・アスケナーゼ(アルゲリッチや内田光子の師)とのショパンの2番のコンチェルト、ドヴォルザークの交響曲第8番、そして(これだけは例外的にヴィンテージ扱いだが)エンリコ・マイナルディとの同じくチェロ協奏曲などなど、挙げたらキリがない名演が隠れ潜んでいたのである。

交響曲第8番、チェロ協奏曲(ドヴォルザーク)

レーマンとアルヒーフ

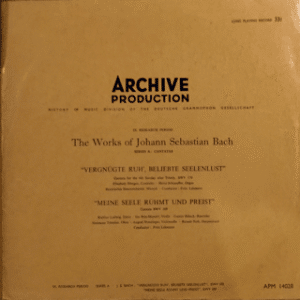

そして、ここからが重要なお話になるのだが、レーマンはアルヒーフにバッハ、ヘンデルの作品のレコーディングも相当数行っていたのである。しかもこちらの2人の作品は2軍指揮者としてではなく、立派な1軍指揮者として信頼され起用、録音を任されていた感が強いのである。

私が初めて手に入れたレーマンのバッハ、ヘンデルのレコードはベルリン・フィルを振った『水上の音楽』だった。これはドイツ音楽の伝統を継承するような矜持を感じさせる、しかし決して時代錯誤ではない堂々とした演奏だった。

これに味をしめ、それからは彼のバッハ、ヘンデルを探し求めるようになった。

そして出会ったのが、当時のウィーン国立歌劇場を代表するアルトであったエリザベート・ヘンゲンをソロに迎えて録音されたバッハのカンタータ『満ち足れる安らい、嬉しき魂の悦びよ』BWV170である。

この演奏、レコードとの出会いがなければ、果たして今現在のようにバッハの宗教声楽曲を追い求めていただろうか?(因みにこれは奇遇だが、ヘンゲンは1950年にライトナーのピアノ伴奏で、シューマンの歌曲集『女の愛と生涯』をレコーディングし、78rpmのVM盤としてリリースしている。)

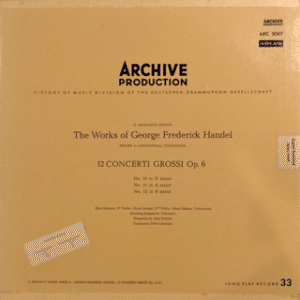

また、ヘンデルで言えば『合奏協奏曲集 作品6』全12曲(1952年録音)。バンベルク交響楽団を指揮したレコードは、後にステレオ録音されるアウグスト・ヴェンツィンガー盤に先立つアルヒーフ初の全集だった。

そして、このレコードのクレジットに目を落とすとハッとさせられることになる。

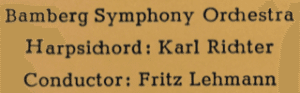

ここでチェンバロを担当しているのが、20代半ばのカール・リヒター、なのである。

そして1951年からは、冒頭に触れたベルリン・モテット合唱団、そしてベルリン・フィルとともにバッハのカンタータをアルヒーフに録音していくのである。その数LP5枚分全9曲。

BWV19 & BWV79 ・ BWV1 & BWV4 ・BWV39 & BWV105

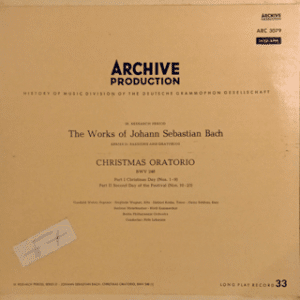

さらに『クリスマス・オラトリオ』のレコーディングにも入ったが、第1部から第4部を終えたところまでで、レーマンの命が完成を待ってくれなかった。第5部と第6部は、レーマンと共にベルリン・モテット合唱団の指揮をしていたギュンタ―・アーントが引き継ぎ、全編を完成させた。

少し整理をしてみよう。

リヒターはトーマスカントルであるギュンター・ラミンの下、1949年からトーマス教会オルガニストとして活躍、1951年、ミュンヘンの聖マルコ教会オルガニストに就任し、これに伴いミュンヘンに移住、次第に西ドイツでの活動が多くなる。

リヒターはラミンの、つまりバッハの伝統の後継者、次期トーマスカントルと目されていたが、戦後ミュンヘンに設立されたハインリヒ・シュッツ合唱団をバッハのカンタータを演奏することを主目的に、ミュンヘン・バッハ合唱団と改称、1953年にはミュンヘン・バッハ管弦楽団を設立したのである。

さて、リヒターとレーマンの活動を並行して見てみると、こんな仮説が成り立つと思うがいかがだろう?

つまり、レーマンが1956年、51歳の若さで亡くなっていなければ、アルヒーフのカンタータや受難曲、ミサ曲などの録音は、リヒターではなく、レーマンとベルリン・モテット合唱団、ベルリン・フィルに任されていた可能性がある、ということだ。

リヒターがアルヒーフにかの『マタイ受難曲』をレコーディングしたのは1958年だが、それ以前、1956年からテレフンケン(デッカ)にいくつかのカンタータを録音していた。「アルヒーフではレーマンのシリーズがあったから?」というのは穿った見方か・・・。

リヒターがアルヒーフにカンタータとのレコーディングを始めたのは1959年からである。DGはレーマン亡き後、その後継をリヒターに託し、結果、それが大きな成果をもたらすことになった、というお話・・・。

リヒターが西側に活路を求め、それと入れ替わるようにレーマンが亡くなる・・・。

この偶然がなかったら60年代、70年代のアルヒーフのバッハ・レコーディングはどんなことになっていたのだろう・・・。

あくまでも「タラレバ」のお話だが・・・。

レーマンと西ベルリン

さて、フリッツ・レーマンはバッハ音楽録音史に燦然と輝く快挙を成し遂げている。

『マタイ受難曲』の史上初の完全録音盤は、レーマン、ベルリン放送交響楽団&合唱団、そして、結果的にこのレコーディングがデビュー作となった当時23歳のディートリヒ・フィッシャー=ディースカウがイエス役を務めた1949年4月のライブ盤なのである。

これ以前のメンゲルベルクやラミンの有名な録音は、当時の慣習に従っていくつかのカットがあった。

また『ロ短調ミサ』は1953年にベルリン、『ヨハネ受難曲』は1955年にウィーンでの実況録音盤がある。

1950年代初頭の西ベルリンにおいて、レーマンと同様、いやそれ以上にバッハのカンタータに没頭していたのが、カール・リステンパルトだ。

彼は1949年から1952年にかけて、ベルリンRIAS放送のオンエア用に29曲のカンタータ録音を行っている。

フィッシャー・ディースカウはそのうちの大半の録音にも参加していた。

レーマンとリステンパルト。戦後まだ間もない「復興」という旗印の下、日々の生活の苦しさにもがきながらも、バッハの音楽に救いや希望を求めていたであろう西ベルリン、そして西ドイツ国民にとって、この2人が描くバッハのカンタータはきっと一点、いや二点の灯火だったのではなかろうか?

戦後から壁が築かれる頃までの西ベルリンに想いを馳せると、バッハのカンタータに限らず、この「陸の孤島」で音楽が果たした役割について考えざるを得ない。

そして時を同じくして戦時中はドイツの属国と化していたオーストリアの都、ウィーンで同じくバッハのカンタータや宗教声楽曲のレコーディングを続けていたヘルマン・シェルヘンとフェリックス・プロハスカも然り・・・。

『マタイ受難曲』とともに逝く

1956年3月30日、聖金曜日、フリッツ・レーマンはミュンヘンで『マタイ受難曲』公演の第一部を終え、楽屋で休憩中に急逝した。

以上がフリッツ・レーマンという、第二次世界大戦を挟んで活動したドイツ地方都市のオペラハウスの監督でありながら、その類まれなオーケストラ処理能力、タフさ故にレコーディング・コンダクターとして世界的レーベルの復興の一翼を担い、ベルリン・フィルを”振りまくった”指揮者の物語である。

音質はお世辞にも良いとは言えないが、Spotifyにも思った以上いレーマンの代表的録音が揃っている。

例えば『マタイ受難曲』。

【ターンテーブル動画】

今回はそんなフリッツ・レーマンがDGGの専属となる前にODEONにベルリン・フィルとレコーディングした78rpm(何点かが確認できる)の中から、モーツァルトの『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』をクレデンザ蓄音機で再生。

フルトヴェングラー時代のトルクがある腰の重い音を使いながらも、モーツァルトの明快な音楽を鮮やかに描いた演奏。

ベルリン・フィルはプライドが非常に高いオーケストラだが、決してレーマンをあしらうような態度ではなく、全霊をもって音楽に没頭しているようだ。

これら78rpm時代の録音がなければ、DGGからの信頼を得て、ハウス・コンダクターとなることもなかったかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?