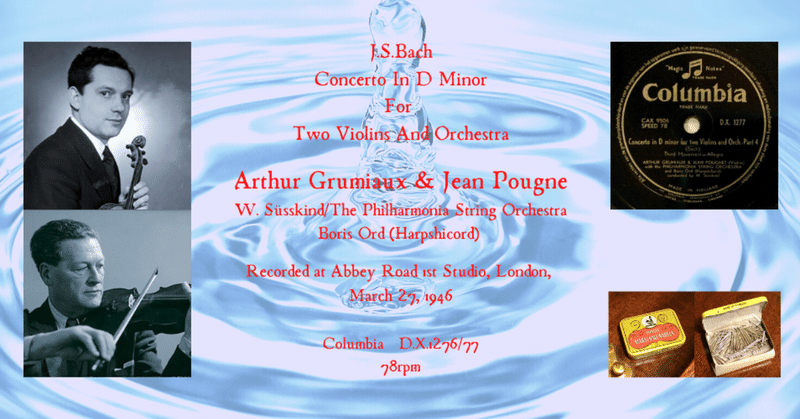

クレデンザ1926×78rpmの邂逅 #31~A.グリュミオー & J.プーニエ バッハ『2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調』(1946)

今週は『聖週間』

キリスト教では、今日3月28日の棕櫚の主日から4月4日の復活祭までを聖週間としている。。4月2日が聖金曜日、キリスト受難の日である。

キリストの受難と言えばバッハの『マタイ受難曲』の演奏、というのはドイツやオランダでは極々日常的な催しであり、ここ日本でも鈴木雅明率いるバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)が聖金曜日とその前後に『マタイ受難曲』を定期演奏会で演奏するのも、すっかり日本のクラシック音楽の歳時記に定着した感がある。宗教意識が薄いと言われる日本にあっても、キリスト教徒ではなくても、『マタイ受難曲』を聴いて何かしらの感情、感慨、形而上的なものに触れる感触を持つ、という人も多いはずだ。

バッハはその生涯のほとんどを教会音楽家として奉職し、その集大成となったライプツィヒ・トーマス・カントル時代に、毎日曜日に演奏される教会カンタータを作り続け、受難曲も作曲した。バッハの宗教音楽家としての頂点が『ミサ曲 ロ短調』と『マタイ受難曲』にあることは疑いない事実である。

器楽作品の傑作群が生まれたケーテン宮廷楽長時代

そんなバッハの人生の中で教会音楽家としてではなく、宮廷楽長、つまり王侯貴族に雇われ、その雇い主のため、彼が主催する夜会や行事のために器楽作品を、それも音楽史上に燦然と輝く合奏音楽、協奏曲、ソナタ、そして無伴奏作品といった世俗器楽音楽を生み出した時代があった。

それが1717年から1723年にトーマス・カントルに就任する前までのケーテン宮廷時代である。

『ブランデンブルク協奏曲』、『無伴奏チェロ組曲』、『無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ』、『平均律グラーヴィア曲集第1巻』をはじめとする鍵盤音楽・・・、キリがない。

実はライプツィヒ時代の作品・・・

『2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043』も2曲のソロ・ヴァイオリンのための協奏曲と同様に、長らくこのケーテン時代に作曲された、と言われてきた。

しかし、近年の研究ではライプツィヒ時代の1730年頃から翌年の1731年にかけて作曲されたという説が有力だ。この頃、バッハはトーマス・カントルとして働く一方、ライプツィヒ市民のために演奏し、楽しむオープンな演奏団体、コレギウム・ムジクスの音楽監督も務めており、そこで演奏するために作曲された、というのだ。

いつ作曲されたかはともかく、この作品は昔からバッハの協奏的作品の中でも人気が高い。

それは恐らく、2つのヴァイオリンの掛け合いによる妙技性、ニ短調という調性が醸し出す崇高さを伴った深刻さ、そして、美しいメロディーで聴く人をとことん黙らせてしまう第2楽章の魅力によるところが大きい。

ヴァイオリンは「誰」と「誰」?

実際、78rpmからバッハの作品の中では、比較的多くレコーディングされている。

2つのヴァイオリンがソロを取るコンチェルトだから、その2つのヴァイオリンの音色や掛け合いの様子によって、その演奏がどんなスタイルを目指しているのかが分かるのが、この曲を聴く楽しみだろうか?

2人のヴァイオリニストの関係性では、こんなパターンが考えられる。

1. 二人ともソリストとして著名で、個性が強いヴァイオリニストの共演

2. 師匠と弟子、といったスタイルや音楽性に共通した部分が多い二人

3. オーケストラのコンサート・マスターと第2ヴァイオリン首席の演奏

例えば、78rpm時代の代表的名演であるユーディ・メニューイン(当時16歳)と師ジョルジュ・エネスクによる1932年(33年とも言われる)パリでの録音(指揮はピエール・モントゥー)は、まさに2.のパターン。しかも第一ヴァイオリンを弟子のメニューインが弾き、エネスクは第2ヴァイオリンに回る、という世代交代を感じさせるような感慨深い演奏だ。

グリュミオーは「誰」と?

そういう意味では、ベルギー・ヴァイオリン楽派の流れを汲む巨匠、アルテュール・グリュミオー(Arthur Grumiaux, 1921年3月21日 - 1986年10月16日)がこの『2つのヴァイオリンのための協奏曲』を録音する際に選ぶ相手は、少し風合いが異なる。

グリュミオーはその生涯にこの作品を3回レコーディングしている。

そのいずれもが、ともにオーケストラのコンサート・マスターとして知られ、ソリストというより、オーケストラや室内アンサンブルのリーダーとして活躍したヴァイオリニストである。

録音年順に、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団のコンマス、ジーン・プーニエ(Jean Pougnet, 1907年7月20日 - 1968年7月14日)、ベルリン放送交響楽団(現ベルリン・ドイツ交響楽団)のコンマス、豊田耕児(1933年9月1日 - )、そして、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団のコンマス、ヘルマン・クレバース(Herman Krebbers, 1923年6月18日 - 2018年5月2日)だ。豊田はグリュミオーの愛弟子で行動を共にすることも多かったが、プーニエは一回り上の世代の先輩。クレバースとはこれといった関係性は見当たらないが、スタイルには近いものがあるかもしれない。

【ターンテーブル動画】

今回はその初回録音、ジーン・プーニエが第2ソロ・ヴァイオリンを務め1946年3月27日、ロンドン・アビー・ロード第1スタジオで録音された78rpmをクレデンザ蓄音機で。

指揮は英コロンビアのハウス・コンダクター的存在として数多くの録音に参加したチェコ出身のワルター・ジュスキンド。アンサンブルはフィルハーモニア管弦楽団のメンバーたち。

「華麗」とか「流麗」といった形容詞で語られることが多いグリュミオーだが、ただのヴィルトーゾではなく、真摯に音楽に向き合うその姿勢は、バッハやモーツァルトを演奏する者として理想的なものだ。

なおこれは私事だが、グリュミオーが1986年10月16日に亡くなった約1か月後、私は今務めている会社の最終面接試験を受けていた。

クラシック音楽が好きで、中でもモーツァルトを聴くことが多い云々・・・、と答えたところ、面接官(後から分かることだが、入社後の私の上司でクラシック好き)から、「最近、モーツァルトも得意だったヴァイオリニストが亡くなりましたが、誰ですか?」と質問を受けた。なので「アルテュール・グリュミオーです。ハスキルとのソナタ、コリン・デイヴィスとのコンチェルトとかですね。」と答えた。面接官はニヤリとした。

その頃、私はむしろJ.シゲティやN.ミルシテイン、E.モリーニ、I.ヘンデルが好きだったので、正直、グリュミオーの演奏はほとんど聴いたことがなかった。

まさか、この時の対応が採用の決め手だったでもなかろうに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?