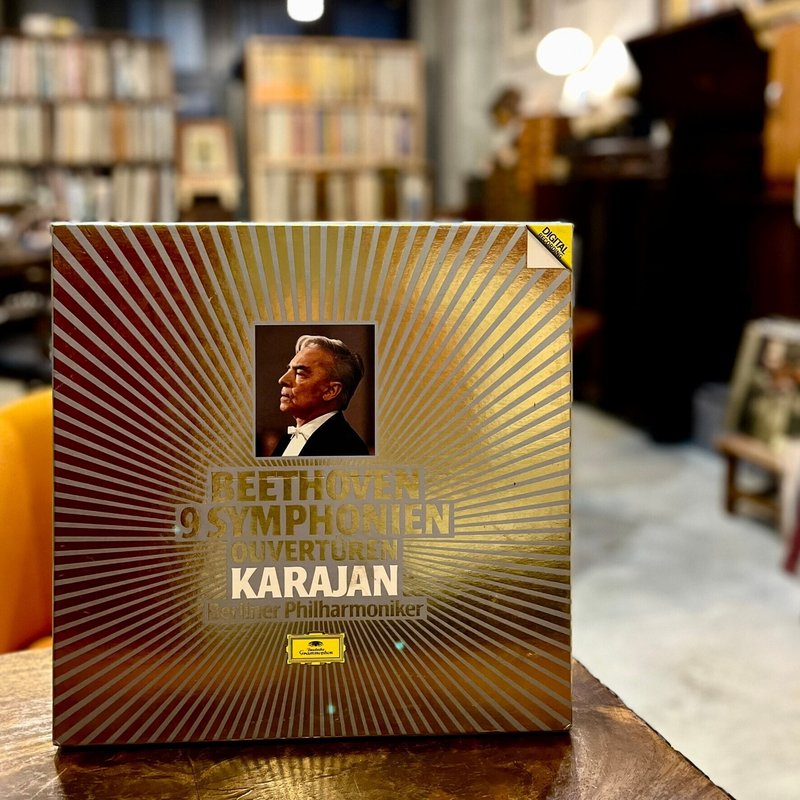

絶対的負の領域から生まれたカラヤン/ベルリン・フィル、3回目の「ベートーヴェン 交響曲全集」

これはヘルベルト・フォン・カラヤン(1908-1989)が残した最後の「ベートーヴェン交響曲全集」。1982年〜84年の録音。

時代的に既にCDは世の中に登場していたけれど、これは並行してまだ発売されていたLP7枚組。

カラヤンとベルリン・フィルのスタジオ・セッションによる交響曲全集は3つ。それに映像作品や来日公演のライブ録音を加えたら、さらに全集のタイトル数は増える。

ベルリン・フィルとの全集の前には、EMIに入れたフィルハーモニア管弦楽団とのモノラル録音の全集もある。

映像作品にはあまり興味はないのと、ライブ録音はあくまでも「結果」として出来上がったプロダクツであり、セッション録音と同列に語ることはできないので、私の中でカラヤンの「ベートーヴェン交響曲全集」と言えば、1961年〜62年の1回目、1975年〜1977年の2回目、そして今回話題としたいこの3回目のセットの3つが興味の対象となる。

まぁ、それにしてもその生涯にこんなにも数多くベートーヴェンの交響曲全9曲を、カラヤンはよく録音したものだ。

そして、彼のその行為を良く取る人と悪く取る人の両方がいるのもカラヤンならではか。

悪く取る人は「音楽の解釈がそれほど変わっていないのに、ただ金儲けのために同じ曲を何度も録音している」(でも「需要があるからこそ」ということも忘れてはいけない)とか、そこまで言わずとも「新しい録音方式やメディアが登場する度に、カラヤンは自分のレパートリーを録音し直している」という、事実その通りの指摘もある。

カラヤンほど録音(録画)が音楽を伝えるための手段、(コンサートとは違って)誰もが同じ条件で整った音楽を聴くことがができるもの、ということを確信し、それに邁進した音楽家はいない。

指揮者であり、音楽メディア・プロデューサーである彼の功罪は表裏一体なのだろう。

さて、3つの全集に対する評価や好みは人それぞれ。

ただ良くも悪くもカラヤンをカラヤンたらしめている、そしてベルリン・フィルという彼にとって最強のパートナーだったオーケストラとの共同作業という点で群を抜いているのは、70年代の2回目の全集だろう。

私が中学1年生の冬に始めて買ったベートーヴェンの交響曲全集もこのセットだった。

多くの人が指摘するように、この時期のカラヤンとベルリン・フィルは互いを完全に理解して、カラヤンは自身の音楽観に基づいて、徹底した精緻さとダイナミクスを併せ持ったベートーヴェンを作り上げた。

そのカラヤンの意図(相当の情報量だと想像する)を全て知り尽くして、実際にそれを音で表現して鉄壁なアンサンブルを構築するベルリン・フィル。

「人馬一体」とはまさにこのことか。

私がその評論から多大な影響を受けた故大木正興氏が、この全集を「オーケストラ芸術がまるでソロ奏者一人が音楽を奏でるようなレベルに達した」という旨の文章で評していたことを思い出す。

ただそれは裏を返せば、指揮者とオーケストラが一体化し切った先にあるものは、互いを知り過ぎた故に生じる「馴れ合い」「予定調和」「無葛藤」・・・。

何なく完璧なものを作り上げることに慣れっこになる弊害、つまらなさ、だ。

3回目の全集の話をするつもりが、2回目のそれについて字数を費やし過ぎた。

しかし、「2回目があっての3回目」、結果的に「2回目のアンチテーゼが3回目」という思いが私には強くあるので、これは廻り道ではない、としていただきたい。

3回目のレコーディングが始まったのは1982年。

当時、カラヤンとベルリン・フィルの間には不穏で澱んだ空気が漂っていた。

カラヤンがオーケストラの新しい首席クラリネット奏者にザビーネ・マイヤーをゴリ押し、勝手にテスト生としてオーケストラのメンバーに加えた。

しかし団員たちは彼女の音楽性がベルリン・フィルにそぐわない、とそれに意を唱えた。1982年秋、オーケストラは団員総会で彼女を試用採用しないという決定を下す。

世に言う「ザビーネ・マイヤー事件」は絶対的な権力を誇っていたカラヤンにオーケストラが刃向かったことにより、それまでの両者の関係に亀裂が入るきっかけとなった。

それまでカラヤンがベルリン・フィルとレコーディングや撮影してそれを商品化することで、団員の懐にも多くの報酬が入り込んでいた。

カラヤンはそれを盾にして、餌にした。

オーケストラが自分の意見を聞き入れないないのなら、自分の作品にベルリン・フィルではなく、ウィーン・フィルを起用する、と脅しをかけるなど泥沼状態に陥り、ベルリン市の政治問題にまで発展したりもした。

そう、3回目の全集の録音がスタートしたのは、指揮者とオーケストラがそんな最悪の関係に陥っていたまさにその時だったのだ。

果たして、そうした背景はこの全集の出来栄えには影響を及ぼしたのか、及ばさなかったのか?

それは単純にYes-Noで答えられるものではない。

まず、そういった最悪の状況であってもカラヤンとベルリン・フィルは立派なベートーヴェンを作り上げている。

そこは両方とも「プロフェッショナル」だ。

嫌味でもなんでもなく。

逆にこの冷え込んだ状況がもたらした「功」が、2回目の全集の(強いて言えば)「罪」を払拭したと言ったら言い過ぎか?

つまり、一枚岩で人馬一体だった、隙間のないカラヤンとベルリン・フィルの関係性に「間」ができたことで、緊張感が生じ、馴れ合い的ファクターが減少した。

よって2回目が誇ったあの精緻を極めたアンサンブル・クオリティは僅かに落ちたかもしれない。しかしそれを補ってあまりある緊迫感が、ベートーヴェンの音楽の本質を抉り出す結果になった、のでは、と。

加えて、結果として指揮者として終焉の時期を迎えつつあったカラヤン自身の、音楽への向き合い方自体に変化もあった。

それはこの後に発表される3回目のブラームス交響曲全集により顕著に表れているが、カラヤンは自らの太い生命線であった仕上がりの美しさ、滑らかさを敢えて犠牲にして、ドイツの音楽の本質の一つである剛直性や重さを表出する方へ舵を切ったと思われる。

カラヤンが世界を席捲する前、20世紀前半の巨匠指揮者たちがそうであったように。

「カラヤン、黄昏の美徳」。

それを「カラヤンの老い」と評する人たちも多い。

例えば、ネットに「カラヤンのベートーヴェン交響曲全集の徹底比較」といった趣旨のテキストを上げている、ある音楽ファンはこんなことを言っている。

「80年代以降のベートーヴェンのテンポはだいぶ遅めだ。カラヤン全盛期のハイテンポな演奏を好むファンにとっては少々物足りない。ダイナミックさも息を潜め、衰えを感じる。」

この人は大仰に「徹底比較」とぶち上げている割には、本質を見抜く力があまりにも欠けている。

そもそも「指揮者の老い、衰え」とは何ぞや?

肉体的衰えで運動性能が落ち、指揮動作が鈍くなる、という例はいくらでもある。

それによってオーケストラのアンサンブル(アインザッツ)が不揃いになるということはなくもない。

ただ、それは二流三流のはオーケストラのことであって、ベルリン・フィルに起こるはずもないこと。

オーケストラは違うが、晩年のシューリヒトやクナッパーツブッシュが登場したウィーン・フィルのコンサートで、肉体的衰えが顕著な老巨匠の指揮で彼らが乱れた演奏などせず、逆により注意深く巨匠の指示に全神経を集中し、指揮者の意図を音にすることに直向きさを見せていたではないか。

フルトヴェングラーの晩年のように聴力が衰えたらそうはいかない(だから、フルトヴェングラーのショックは大きく、その喪失感が彼の生気を大きく減退させ、一気に死へ追いやったのだ)。

そして、今でいう認知機能に異常をきたしたのなら、それは「老いや衰え」と言える。

しかしそうでなければ、「指揮者の老い、衰え」など簡単に口にするものではない。

指揮者ほど「老い」とほど遠い職業があろうか?

カラヤンとベルリン・フィルによる3回目の

「ベートーヴェン交響曲全集」。

それは絶対的負の領域から生まれた、だからこそ傾聴に値する、20世紀最高の指揮者と最強のオーケストラが生み出した崇高な音楽の集合体だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?