クレデンザ1926×78rpmの邂逅 #101~カール・ベーム R.シュトラウス『七つのヴェールの踊り~”サロメ”』(1938)

誕生日から一日遅れで・・・

昨日、オットー・クレンペラーのリヒャルト・シュトラウス『サロメ』から『七つのヴェールの踊り』(1928)をご紹介したが、順番としてはこちらの方を先にアップすべきだった、と今さらながら思った。

それはやはりR.シュトラウスを得意とし、作曲者のよき理解者、友人でもあったこちらの指揮者の誕生日が昨日だったから。

カール・ベーム( Karl Böhm, 1894年8月28日 - 1981年8月14日)その人である。

R.シュトラウスとベーム

ベームがシュトラウスと親交を結ぶようになったのは、1931年から34年、彼がハンブルク国立歌劇場の音楽監督を務めていた時からだと言う。

そして、34年にベームがドレスデン国立歌劇場総監督に就任するとその絆はより一層深まることになる。ドレスデンは言うまでもなくこの作曲家には大切な場所、信頼の足る場所であった。

シュトラウスのオペラ『サロメ』(1905年12月9日)、『エレクトラ』(1909年1月25日)、『ばらの騎士』(1911年1月26日)、「無口な女』(1935年6月24日)、『ダフネ』(1938年10月5日)の5作品はドレスデン国立歌劇場で世界初演されているのだ。

初演年月日をご覧いただければ一目瞭然だが、『無口な女』と『ダフネ』は総監督であるベームが初演指揮者で、さらに『ダフネ』ベームに献呈されている。

シュトラウスに直接的影響を受け、親交もあった5人衆、フリッツ・ライナー、ジョージ・セル、フリッツ・ブッシュ、クレメンス・クラウス、そしてカール・ベームの中で「演奏」「上演」「録音」の3つの総合的な出来高が一番高いのが、(セルを除けば一番いし、ドイツ・オーストリアにいた時間も長く、レコーディングにも恵まれていたから、ということもあり)ベームだと言っていいだろう。

日本におけるベームの受容史

日本における生前のベームの人気については今さら申し上げるまでもない。

1963年に日生劇場のこけら落しのためにベルリン・ドイツ・オペラを率いて来日、『フィデリオ』『フィガロの結婚』を指揮したのが初来日。

日本におけるドイツ・オーストリア系の一流歌劇場引越公演はこれが初だった。

恐らくこの時ベーム、そして一緒に来日した若きロリン・マゼール、そしてカペルマイスター然としたハインリヒ・ホルライザーによるオペラ公演を観た人たちの感慨が、日本におけるオペラ、オペラ鑑賞のリファレンス、となったことはほぼ間違いない。

そういった下地があって、1975年にウィーン・フィルハーモニーを率いて2度目の来日を果たしたベームの日本での人気は大爆発したのだろう。

その2年後、ウィーン・フィルとの再来日時の演奏の録音、映像は、NHKで繰り返し放送されてきた。

そして1980年9月、今度はウィーン・フィルの母体であるウィーン国立歌劇場初の日本引越公演に同行。この時ベームは既に86歳。正直、『フィガロの結婚』(4公演)や『ナクソス島のアリアドネ』(1公演)を指揮する体力があったとは言い難かったが、そこはウィーン国立歌劇場、ベームの意図、あるいはそれを乗り越えて立派にオペラを上演した。

そして、日本におけるカール・ベームのフィナーレ、そしてウィーン・フィルとのフィナーレとなったのが、10月6日に昭和大学人見記念講堂のこけら落としとして行われた特別演奏会だった。

この時NHKは通常のカメラワーク(カメラ割り)とは別に、指揮台の前に「ベーム・カメラ」を仕込み、ベームの指揮姿のみの定点1カメで1曲を通して録画する、といった映像上の演出を行ったりもした。

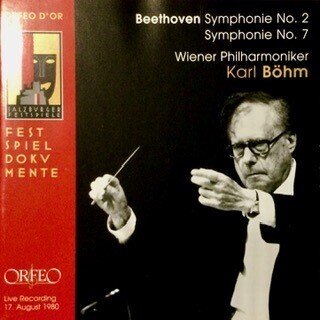

この時のプログラムはベートーヴェンの『交響曲第2番 ニ長調』と『交響曲第7番 イ長調』だった。

1980年8月、ザルツブルク音楽祭の2つのオーケストラ・コンサート

ここからは私個人のよもやま話と思ってお付き合いいただければと思うが、その人見記念講堂の演奏会から遡ること1か月半前の8月17日、これと同じプログラムがザルツブルク音楽祭のオーケストラ・コンサートで披露されている。

そしてその時の実況録音がそれから35年後、その記憶がなくなりかけていた2015年にORFEOのザルツブルク音楽祭シリーズの1枚としてCDリリースされた。

実は、私はザルツブルク祝祭大劇場で行われたコンサートの観客の一人だった。

演奏会でも、そして35年後にCDで聴いても、ベームらしいベートーヴェンだと思った。ただ、この演奏にベームがどれだけ関与していたかと言えば、それは・・・ということになる。

つまり、ウィーン・フィルならベームがこの演奏で何をどう表現したいのか?ということは、ベームに指示されるまでもなく、先刻すべてお見通し、ということだ。

これは想像の域を出ないが、ベームの体力的負担を考えれば、恐らくリハーサルもほとんど行われていない、と思った方が自然だろう。

でも、演奏は大きなほころびもなく、「ベームのベートーヴェン」として立派に成立している。

CDをお聴きいただければわかるが、演奏後の拍手もフライング気味で豪勢だ。

これは蛇足だが、実は事前奈発表されていたプログラムは『第2番』と『第5番』だった。ロビーでプログラムを買ってページをめくった時、『第5番』が『第7番』に変更になったことを初めて知った。『第5番』と『第7番』、どちらが聴きたかった曲だったか・・・。

この演奏会の2日前、8月15日に同じく大劇場で行われたウィーン・フィルの別の演奏会の席にも私はいた。

指揮者はザルツブルク音楽祭の首領、ヘルベルト・フォン・カラヤン。

プログラムはブルックナーの『交響曲第7番 ホ長調』1曲のみ。

カラヤンは当時ベルリン・フィルとのブルックナー交響曲全集を録音中で、残るはカラヤンが実演では一度も指揮したことがない第1番~第3番、そして第6番のリリースを待つばかり、だったように記憶している。

そして、カラヤンとウィーン・フィルの「ブル7」と言えば、「カラヤン、辞世の句、白鳥の歌」、この指揮者生涯最後のレコーディング(1989年4月18~23日)だ。

ベームと異なり、この時の実況録音は音盤化されておらず、当時NHK FM年始恒例の「昨年のザルツブルク音楽祭特集」でオンエアされただけだったと思う。

それを録音したオープンリールも所在不明となり、今はもう41年前の記憶を辿る、もしくは89年盤を聴いて連想するしかないのだが、音楽的感銘は2日後のベームのベートーヴェンより大きかった、というのが偽らざる感想。

恐らく1980年時点でカラヤンとウィーン・フィルのブルックナーは、晩年の同じコンビによる第7番、第8番と同じクオリティにあった、完成していた、と言っていいと思う。

またベームとの演奏が実はウィーン・フィル側にあったのとは逆に、カラヤンの方は完全に「カラヤンのブルックナー」であった。オーケストラのメンバーも聴衆も確実にカラヤン・マジックにかかり、夢見るような70分だった。

ベームには申し訳ないが、皆、ベームに敬意は払うが、カラヤンには敬意以前に飲み込まれていた、と言うべきか。

【ターンテーブル動画】

大分話が脱線したが、今回お届けするドレスデン・シュターツカペレを相手にした『七つのヴェールの踊り』は、ベーム44歳の時の録音。

後年ベームは「ドレスデン時代がすべての面で一番充実していた」と回想している。

正に働き盛り、しかし一方で、ナチス政権下ドイツに残った指揮者の中で、実は一番の「ナチスの犬」だった、という消え難い事実(フルトヴェングラーやカラヤンが一時的に戦犯扱いされたことと比較すると、それを真正面から捉え、論じる人、テキストは意外に少ない)も頭の片隅に置いておくべきだろう。

「音楽と政治」の問題で、このリヒャル・シュトラウスを論じる必要はないが、事実は事実。この時代のドイツは「音楽と政治」は残念ながら不可分に近かったのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?