情緒Part3

情緒の特徴のひとつである二面性の自己主張傾向と統合傾向の極性が、どのようなタイプを示すかまとめます。

自己主張傾向と統合傾向

自己主張傾向 ⇄ 統合傾向

自己主張 ⇄ 統合

全体性 ⇄ 部分性

自律性 ⇄ 従属性

遠心的 ⇄ 向心的

競合 ⇄ 協力

利己主義 ⇄ 利他主義

アーサー・ケストラーは「ヒエラルキー構造が均衡している平時には、各ホロン(全体子)は自己ルールに従って機能し、そのルールを他者に押し付けようとはしないが、過度のストレスや緊張状態の時になると、特定の社会ホロンが過剰に興奮し、全体を害するほど自己主張する」と続きます。

不安と恐怖がウイルスのように振る舞い、脳から脳へアイデアが移ってしまう「ミーム感染」の仕組みを元旧統一教会信者が解説。感情的に弱っていて、無垢な人、つまり純粋な人ほど感染する(陥りやすい)。https://t.co/9sVjOc62XL

— あいひん (@BABYLONBU5TER) March 8, 2023

群衆化した時に人は、論理より感情が勝ります。そしてこの感情は群衆に感染します。たとえ群衆の中に平均より知能が高い人が居ようと、感情が勝りますので感染し、知能の平均化が起きます。ですから人は群衆化した方が操りやすいのです。

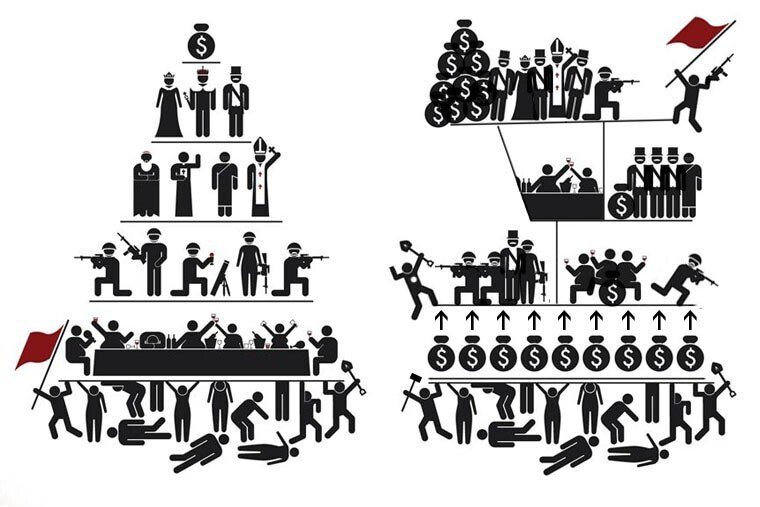

デイビット・アイク氏が🕷クモ🕸と呼ぶカルト勢力は、因果関係や包囲網を駆使して「押し付けて服従させる」ことで支配システムを構築していると説明。これが「プラグが刺さった」状態。私たちがシステムの奴隷から解脱する(プラグを抜く)には「Web」を使って人と繋がる”接続者”になることが必要。 pic.twitter.com/ndKdOaUHvO

— あいひん (@BABYLONBU5TER) March 16, 2023

ここで注意しなければならないのは、エゴや貪欲といった過剰な自己主張に基づく行為ではなく、旗印・カリスマ・信仰・政治的信条など、理想に向かう献身的行為が集団となり、自己を集団と同一化する過程で個人の批判的能力が排除され、集団共鳴によって情緒傾向が強まり、他の利他主義を吸収しながら集団エゴイズムがエスカレートする傾向があるという人類史の過ちがあります。

人はひとつの過程を二段階にわたって体験する。第一の段階では、投影・参加・同一視といった自己超越的衝動が、自己主張傾向を抑制し、自己中心的な悩みや願望を取り除き浄化する。第二の段階では、慈愛に満ちた同一視の過程が、憎しみ・恐れ・恨みといった感情のうねりをかきたてる。

なぜそうなるのか?と考えていたら、ヘビが熱を感知してターゲットを捕らえることを思い出し、爬虫類脳の部分は熱に大きく影響されるのでは?と考えました。

それなので「食欲や性欲、恋愛も熱量に比例するよね?」と当時の仲間に話をしたら、鼻で笑われたのは苦い思い出です。

しかし、これは「生物は生存のために常に環境から負のエントロピーを取り込んでいる」というシュレディンガーの主張に近いと思います。

要約すると、同情や共感につながる情緒は、他者と自分を同一視することで代理感情を喚起して自己主張傾向を抑制しますが、相手を受け入れすぎると、憎しみや怒りを募らせるきっかけになってしまいます。ということで「中庸」が大事だってことです。

社会に出ていた頃は、自分の悲しみや苦しみを他人に話すことができませんでした。他人を巻き込みたくなかったし、自分の弱さを認めたくなかったためです。

年齢を重ねるごとに自分の気持ちを伝えることに臆病になり、自分の胸の内を話さない理由ばかり考えて、自分にウソをつくようになりました。そんな風に自分を背負ってきたため、自分の気持ちに鈍感になっていました。

私がこうして自分の苦しみや悲しみを書けるようになったのは、「人に信じてもらう」というスタンスではなく、自ら「人や自分を信じる」安心感を知ったためです。

自助グループのミーティングは苦しみや悲しみの共有から始まることが多いのですが、参加しているうちに参加者への思いやりや慈しみを感じられるようになりました。

思考力とは、自己を自らの内に曲げながら(内省しながら)、独特の堅固さと価値を有する一個の対象としての自己を把握する能力である。ただ知るだけではなく、自己を知ることであり、また単に知識を有しているというだけではなく、自分自身が知識を有しているということを識る力である。

私は私の為に、あなたはあなたの為に生きる。私はあなたの期待に添う為にこの世界にいるのではなく、あなたも私の期待に添う為にこの世界にいるのではない。私は私あなたはあなた。もし私達が偶然にも出会うなら、それは素晴しいこと。もしそうでないのであれば、それもまたよし。

私の人生、みなさまの良心で成り立っております。私に「工作費」ではなく、「生活費」をご支援ください🥷