FINAL FANTASY XVIをプレイしました(DLC1,2追記)

発売日:2023年6月22日

ジャンル:アクションRPG

ハード:PS5

価格:9900円(通常版)

初回クリアプレイ時間:約56時間

トロコンまで:約82時間

※過去作(FF15)へのアンチ表現がありますので、ご注意下さい。FF15はDLC含め250時間以上プレイし、完結編の小説も読んでいます。

随所に感じる「割り切り」

FFナンバリング作品としては2015年のFF15以来、リメイクを含めたら2020年のFF7Remake以来の新作となる。FF16は結論から言えば「良いゲーム」だと思うし、近年のFF作品は割とクオリティがちゃんとしているなと感じている。開発チームがそもそもFF15のときと違うので考え方ももちろん違うことを理解しているが、FF16をやって特に感じたのは「作品をきちんと作り上げる」ということだ。

ここでFF15の話をいきなり蒸し返すのだが、FF15はそもそもFF13の派生作品として生まれるはずの作品が、ずるずるとスケジュールが延びFF15となり、オープンワールドゲームにするという風呂敷を広げた結果、発売当初は尻切れトンボのような出来になり、DLCプロジェクトでいくつかの肉付けをしたものの収益が見込めずに最後まで開発ができず、最終的には小説で補完して終わらせた。これをプレイヤー目線から見れば「最後まで完成することがなかったゲーム」だと捉えられても仕方がないし、小説まで読んだ身としてはこれらをゲームにできなかったFF15は間違いなく駄作であると今も思っている。「やりたいこと」を大きくしようとしてプロジェクトが収集つかなくなるのは、規模は比較するのも烏滸がましいくらい小さいながらもメーカー勤務として身につまされる思いにもなる。FF15の開発で起きた様々なインシデントがのちのFF7Rの分作化や今回のFF16のつくりに影響が出ているのではと感じている。

ある程度決められた期限内にプロダクトを出すとなったら、要素の取捨選択は避けて通れない。ニュースなどを見るとFF16は最初から開発工数が増大するのを避けるために、オープンワールドのスタイルをなくし、マップ攻略型および各国にある程度の広さのマップを配置するスタイルを採用するという「割り切り」がまずあり、キャラクターの挙動も余計なモーションを設定せずシンプルに見える。その証左に主人公クライヴの仲間たちムービー外ではしごを上り下りするモーションさえ設定されておらず、戦闘でも仲間の操作はできない。仲間は敵の攻撃はくらって吹っ飛んだりはするものの、HPが設定されていないため勝手に倒れることもない。フィールド上で仲間同士が勝手に雑談することもないし、挙げ句の果てには昨今の高解像度ゲームのくせにフォトモードが取ってつけた程度の機能しか実装していない。これら全てに「割り切り」を感じてしまった。

これはまさにFF15とは正反対で、FF15は仲間キャラは複雑にネットワーク化されたプログラムをもとに活き活きと動き、いつの間にかライブ感あふれる写真を自動で撮影したり、戦闘では勝手に突っ込んで勝手に瀕死になって回復アイテムを無駄遣いさせてくれるといった余計なお世話をすることで、まるで仲間と本当に旅をしているような、そんなゲームの世界に入り込めるような工夫がなされている。

※FF15の仲間の動かし方については「FINAL FANTASY XVの人工知能」という書籍でいろいろと紹介されているので、興味があれば読んでみてもいいかも。

上述の通り、FF15は卓越した技術で仲間キャラクターの動かし方を極めたが、それをもってしてもストーリーのネガティブ要素を払拭することはできなかったし、個人的には仲間4人全員が自分で操作ができるようになるまではFF15の戦闘も全然面白いと思わなかった(エリクサーがぶ飲みするゲームバランス自体が嫌いだった)

FF16のプレイ記事で既に1000文字以上FF15の話をする異常さを呈してきたが、FF16はとにかくそういった(プレイヤー目線から見た)ゲームシステムへの技術面でのチャレンジングな要素は全くない。戦闘はあくまでもプレイヤー(主人公)の純粋なプレイングだけを問われ、敵の攻撃を冷静に見極めて対処すればきちんとノーダメージで倒すこともできるちゃんとしたアクションRPGになっている。ストーリー面も中世ヨーロッパライクな世界観に剣と魔法のファンタジーという王道設定で、ある種の原点回帰ささえ感じた。

ここからはちゃんとFF16だけの話

歪んだ世界構造と「理」

FF16の舞台「ヴァリスゼア」は、2つの大きい陸地(風の大陸、灰の大陸)および離島群に計5つの勢力を持つ。それぞれの国には「ドレイク◯◯」と呼ばれる巨大なマザークリスタルがあり、それを中心に都市が構成されている。魔法の源となるのがこの世界の不可視の物質「エーテル」であり、人はクリスタルの欠片のエーテルを使うことで各種魔法を使うことができる。エーテルはわたしたちの世界で言えば石油のような有限の資源であり、エーテルがなくなると魔法が使えないどころか、生命や魔物さえも寄り付かなくなる黒い土地へと変貌してしまう。各勢力はヴァリスゼア全土に広がりつつある「黒の一帯」から自国を守るために、領土獲得の戦争を他国に仕掛けたりなど、乱世の様相を呈している。

ヴァリスゼアの世界の人々はクリスタルの力を借りないと魔法(エーテルの力)が使えないため、マザークリスタルから削り出されたポータブルサイズのクリスタルを持ったり、水道インフラには大きめのクリスタルを設置し常時魔法を供給するなどして生活をしている。しかし、この世界にはクリスタルを媒介とせずとも魔法を使える人がおり、彼らは「ベアラー」と呼ばれる。クリスタルを介さず魔法を使えるという点で普通の人間よりも恵まれて(優れて)いるハズなのに、ヴァリスゼアの世界協定の第一条に「ベアラーは、人に非ず」という文言が刻まれ、彼らは生まれてすぐにベアラーの印である刺青を顔に入れられ、一般人の奴隷としてただのモノのように消費されている。そして、ベアラーは特定の血筋や人種に限定されることもなく、突発的に産まれ、例えば双子を産んだときに片方だけがベアラーであり、その親はベアラーを産んでしまった事実を消し去りたくベアラーの子だけを喜んで捨ててしまうケースもよくある。もちろん、子がベアラーであっても愛情があるが故にそれを隠して「隠れベアラー」として育てることもあるのだが、多くの場合は周囲の人間に子どもがベアラーであることがバレてしまえば、途端に迫害の対象になる。そしてヴァリスゼアには数百年間、そのような歪んだ社会構造が当たり前のように受け入れられている。

また、この世界には「召喚獣」の存在があり、これらは超常的な兵器として扱われる。各勢力は最低1体の召喚獣を保有しており、戦争の際に召喚時を出すことは即ち戦場に多大な被害を出すことが避けられない。召喚獣はいわば現実でいう「核兵器」と同じ扱いで、各勢力が召喚獣という大量破壊兵器を保有していることで、現実世界でかつてあった冷戦状態を保っていると言える。

ヴァリスゼアの召喚獣は歴史的にフェニックス、シヴァ、タイタン、ラムウ、ガルーダ、バハムート、オーディンが確認されており、各召喚獣にはその依代に選ばれた「ドミナント」という存在が必要である。ドミナントは各召喚獣に選ばれた時点でベアラーと比にならないエーテルの力を得ることができ、その選ばれ方には地域性があることがわかっている(たとえば、シヴァは北方民族の人を選ぶ)。また、召喚獣のドミナントになる血統もあるようで、主人公クライヴのロズフィールド家はフェニックスのドミナントの家系ということでロゼリア皇国の首長となっているし、他国でも自身の子供が召喚獣のドミナントであることで思うがまま出世したり、はたまた偶然ドミナントに選ばれたというだけで一代で高い地位を得られたりする。しかしながた、召喚獣のドミナントの人生は華々しいものかと言えばそうでもなく、ただの兵器や権力闘争の駒としてしか扱われていない、ある意味人としての人生を捨ててしまっているともとらえることができる。

本作では、ベアラーやドミナントのような「その存在が人として扱われない」という暗黙のうちに人に根差している差別構造について、かつてそのような扱いを受けた主人公クライヴが、その差別構造に異を唱える周囲の人たちと協力し合い「人が人として生きられる場所」をつくるために奮闘する。

とにかく武骨で、そして派手

随所で「割り切り」を感じるとは書いたが、その割り切りが一切感じられなかったのは、召喚獣戦のグラフィックである。終始パフォーマンスモードでプレイしていたが、とにかく圧巻の一言に尽きる。このゲームのセールスポイントでもあるため、QTE含む演出面や音楽にも一切の遠慮がなく視覚に聴覚にドスンとくるものがあったが、画面が派手すぎてキャラクターが何してるか全然わからない、プレイングが大味かつ演出が長すぎて2周目には逆にクドく感じてしまうといったマイナス面もあった。あと個人的には射撃の照準がかなりふらついてしまうためいつの間にか外してしまったりと操作性に難があったところもあったので、最終的には演出全振り、ゲーム性は二の次のような印象を受けた(実際、召喚獣戦はイベントバトルの側面も大きいし仕方ないとは思うが)

ちなみに一番ゲームオーバーになったのは2周目FFモードのバハムートのギガフレアパートです(4回ミスしました)

その分通常の戦闘についてはシンプルかつ無骨な印象で、ステータスは「攻撃」「防御」そして相手の「ウィルゲージ」を削りやすくする「ウィル」の3つしかなく、状態異常もない(長めのダウンをもらうくらい)。基本的な戦闘システムは、通常コンボ+固有アクション(空中打ち落としやランジなど)や、最大3体、6個まで装備できる各召喚獣の強力なアビリティ(フィート)を使って戦う。大型の雑魚やボス敵の多くはウィルゲージが設定されており、これらを半分削ると大きな怯みが発生し、すべて削りきると「テイクダウン(Staggered:よろけ)」という一定時間行動不能状態となり、その間はダメージ倍率が上がり大ダメージを入れるチャンスができるといった爽快感のあるシステムが採用されている。

召喚獣のアビリティ「フィート」はどれも強力であるが、召喚獣の個性に応じたスキルセットとなっており、最大まで強化することで固有アクション以外のフィートを他の召喚獣に装備することができ、ゲーム終盤になると召喚獣の垣根を超えた戦術を組むことができるようになり、ウィルゲージを一気に削る組みあわせ、テイクダウン中に高火力を出す方法などを考えることもこのゲームの楽しい面である。

戦闘の難易度については、1周目は通常難易度の「アクションフォーカス」およびイージーモードにあたる「ストーリーフォーカス」が設定されており、最高難易度である「ファイナルファンタジーチャレンジ」は2周目のつよくてニューゲーム限定のモードである。1周目は「アクションフォーカス」でプレイしていたが、特に何も考えずに適当にボタンを連打するガチャプレイをしていてもストーリーを通じてGAME OVERとなった回数は5回に満たないくらいには難易度は低めに設定されていると感じた。その理由として、上述のとおりこのゲームには行動不能になるような状態異常がなく、回復はクライヴがどのような状態(敵の大技を喰らっている途中)であってもポーションで即時回復が可能だし、ゲーム途中で習得する「リミットブレイク」は発動中はリジェネがかかるし、さらに回避行動については猶予フレームを大きくできる強化が存在することにある。おまけに仲間はHPが設定されていないのでその存在を気にする必要もなく、純粋にクライヴひとりのアクションに集中すればよいのも難易度を下げる一助になっていると思う。

一周目の適当ガチャプレイで派手なボスもやりきれるが故に、二周目にレベルキャップが開放された「ファイナルファンタジーモード」で回復を怠りいつのまにか死ぬといったことが発生する。ゲームバランス的にもおそらくこの二周目が本来設計されたバトルになっているし、実際二周目のほうがプレイ自体は楽しめた。

FF16はバトル面が重視されているゲーム設計になっており、ストーリー中でもストーリーのやり直しができるリプレイモード、特定ボス戦でのプレイングの巧拙を競うアーケードモード、そして召喚獣とフィートが限定されたシチュエーションで戦う石塔の試練といった戦闘面のエンドコンテンツがあり、これらをプレイすると自らのガチャプレイを見直す良い機会となる。一周目は簡単、二周目は油断すると死ぬと書いたが、あくまでもストーリークリアに求められる技量はそう多くはないだけで、戦闘を極めるには結構な修練を要する。といった感触を得た。トロフィーの一部に「大ボスのノーダメージ撃破」が存在するが、いくら主人公の回避行動が強くてクリアするのは簡単でも、長丁場の大ボス戦の全ての技を避け切って撃破するのは非常に難しい(と一番弱いボスだけしかノーダメできなかった今でも感じる)

個人的に至った戦闘面の結論としては「クライヴによる完全ソロプレイヤー」のゲームと考えたときに、このゲームでできる限り火力を出したいと考えたら「いかに行動外や時間を止めて手数を増やすか」になる。それはすなわちバハムートのインパルス、メガフレア、ギガフレアであり、イフリートのウィル・オ・ウィクスであり、ラムウのライトニングロッドを出した状態でのオーディンの斬鉄剣→斬鉄乱舞で斬鉄剣ゲージ回収→再度斬鉄剣であり、シヴァステップのジャスト回避やダイヤモンドダスト相手の時間を止めてしまうことができるシヴァであると確信している。

意外とテイクダウン中の与ダメ倍率って高くなくて、単に敵が動けない時間があるってだけなので、手数をいかに増やすかが重要だと感じました。あとどうしても後半で手に入る召喚獣のほうが強力であるのはゲーム設計上避けられない問題でもありますよね。

(微ネタバレあり)ストーリーの感想

上述の通り、FF16の世界ではベアラーという被差別身分の存在が設定の根幹にある。これの面白いところは「特に遺伝的な要因と関係なく、突発的に生まれる」点にあり、現代における(特定の民族、身分制度のような)ステロタイプな差別構造とは少し異なり、誰しもが生まれながらに被差別身分になる可能性があるという点である。そして、その被差別身分である側のほうが明らかに能力に優れる人種であるという点がヴァリスゼア世界の異様さを際立たせている。

ストーリーはとにかく暗い展開が続き、フェニックスのドミナントして選ばれなかった主人公クライヴが、実の母親の謀反と弟との別離から始まり、ベアラーとして長年戦いの駒として扱われ耐え、シドに世界の歪みを自覚させられ、そして弟との別離の真実に気づき自身の過去を受け入れるまでの13年間。シドとの別れから自身が想いを引き継ぎ「シド」を襲名してから5年間、クライヴの人生にはとにかく明るい要素に乏しい。プレイしていても「どうせこれは誰もが納得するエンディングにはならんのだろうな」という気持ちを常に抱きながらプレイしていた。

この作品の宣伝文句が「クリスタルを断ち切る物語」とあるように、最終的にはこの世界の歪みの正体ともいえる「クリスタル」を破壊し世界の「理」たる神のような存在に抗うといった話に発展していく。要はFF15で描きたかったであろう「真の意味でのゴッドスレイヤー」をちゃんと作中で終わらせたのはもちろん、そこに「親子の物語」「兄弟の物語」「人の想いを引き継ぐ、人の意志の物語」「過去の自分を受け入れ未来に進む物語」のエッセンスを織り込み、クリスタルと超文明という初代FFのオマージュも入れてまとめあげている。そして、作中での悪人と言える人物はもれなく自身の罪を受け入れず最後まで逃げて散り、自身の罪を受け入れた人間の多くも後世の人間のために自らを犠牲にしていく(世界をぶっ壊すテロをしたのと変わらないからネ。仕方ないね)。結末にはファンタジー的な奇跡は起こらず、あまたの犠牲によってヴァリスゼアは僅かに寿命を延ばしただけで、その後の世界も従来のような差別構造が再来すると皆自覚しており、それでもわずかな未来への希望が残っていたという終わり方が個人的には非常にしっくりきて良かった。まあ納得いかない人もいるだろうけど、エピローグで彼らの選択が決して間違っていなかったことが示されてるから、いいじゃないですかという気持ちになった。

これは、私がストーリーの巧拙よりも、ゲームのストーリーを通じて描きたかったことやテーマ性がいかに一貫しているかを重視しているからというのはあるかもしれません(世間的には非難されがちですが、私はFF13のストーリーは結構テーマがちゃんとしていて好きです)

今まで公式情報を一切見てないので推定ですが、追加のコンテンツはあるのか?について個人的にはストーリー系の追加コンテンツは、上にも書いた通り「ない」と思います。あるとしても、新規のリスキーモブだったり、戦闘系のエンドコンテンツ(ボスラッシュモードとか?)が追加される程度じゃないでしょうか?折角仲間キャラに強力な召喚獣のドミナントもいるので、Side弟とか、Side彼女とかで追憶しながら戦闘するコンテンツくらいならあってもいいかもしれないとは思います。

(追記)DLC第一弾「Echoes of the Fallen」

なんか↑で「ストーリー系の追加コンテンツはないと思います(キリッ」って書いてる人いるでしょ?普通にありました。恥ずかしい奴!

DLCはふたつ用意されて、12月に配信されたのがその第一弾「Echoes of the Fallen≪空の残響≫」その名の通り、かつて空を目指した人類の痕跡をテーマにした小話。ヴァリスゼアには数千年前にクリスタルを用いた高度な科学技術を伴う魔導文明が出来上がっており、その高度な文明を持ってして創造主(アルテマ)に挑み散った人間たちがいることは本編中でも語られ、古代文明の残滓を至る所で見ることができる(初代FFのルフェイン人みたいなんもでしょ)。

アルテマとの最終決戦の前、オリジンが浮上し世界がよくわからない空色になったのと時を同じくして、ブラックマーケットに紫色の「ダスククリスタル」が出回りはじめる。

クリスタルの出どころを調査し、行き着いた先は本編に似ているものの若干印象の違う「タワー」、その中で人造クリスタルやそのクリスタルにより改造されたモンスターとの戦闘を経て、このタワーではヴァリスゼアでかつてあった「魔導大戦」の人間側の兵器開発のための施設であることが判明する。

タワーの最上部にはFFシリーズにおける最強の兵器「オメガ」がダスククリスタルのコアを守っており、戦闘になる。戦闘に勝利したクライヴたちはたとえ人造であっても全てクリスタルを壊すという一貫したテロリズムにより破壊して終わる。といった内容。

戦闘に関しては久々にプレイしてもそこまでしんどいと感じることはなく(というよりフィートのセットアップが慣れたもののままクリアできたので)、個人的には快適にプレイできたが、正直この内容で1600円くらいとるのは正直内容足りんくないか?と思ったのも事実。

もう一つのDLCは完全に別フィールドを与えるスタイルなようなので、それも楽しみにしていたい。

(追記2)DLC第二弾「THE RISING TIDE」

ざっくりとストーリーを書くと、本編ではいなくなったと言われていた「水の民」および幻の召喚獣「リヴァイアサン」を巡る追加ストーリー。かつての北の民の土地に住み着いた水の民は、外界から見つからないように景色を擬装する「ミラージュ」という魔法を使用し、その中で緑豊かな自然を保ちひそやかに生きてきた。

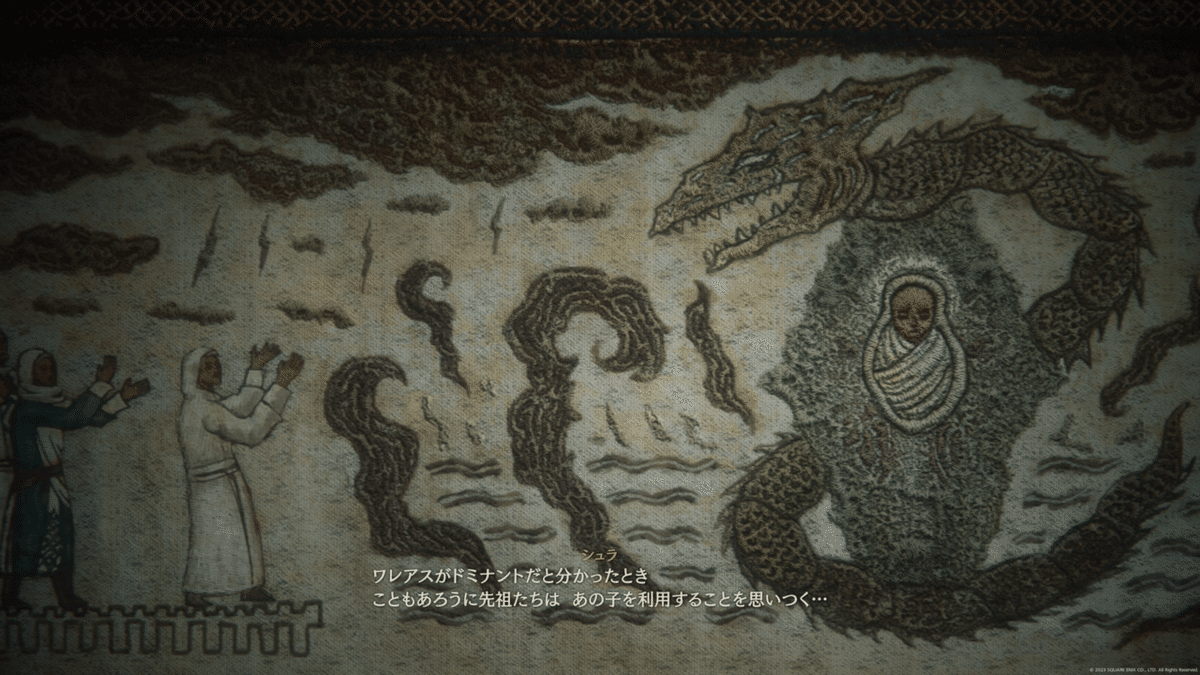

しかしながら、穏やかな彼らの生活もクライヴたちの世界と同様歪んだ「理」によって保たれており、彼らの土地を象徴する波が固まったまるでクリスタルのような「ネプトの波浪壁」の中心には、「リヴァイアサンのドミナントとして生を受けた直後に種族の存続のためにクリスタルの素材とされそうになった赤子」が、失敗し暴走した結果80年間そのままで居るという非人道的な真実があった。

当代の族長シュラは灰の大陸中で活躍する「シド」ことクライヴのことを知り、彼の力を借りることで彼女たちもまたその歪みを正せるのではないかと、クライヴに助けを求める。そして彼女たちの事情を聴いたクライヴも自らの人生の理念「人が人として生きられる世界をつくる」に合致したものと理解し、リヴァイアサンのドミナント「ワレアス」の救出に強力することとなる。

DLC第一弾と違い完全に新規で別マップを描き起こしており、クライヴたちが薄暗い世界にいるのとは対照的に、空は青く緑に溢れたフィールドとなっており、本編のストーリー1章分程度のボリュームがあったが、クリアまで3時間。その後のクエスト類消化で1時間程度で終わった。バトルについては久々にやったということもあり最初はグダついたが、人間形態のボスまではほぼ苦労することなくクリアすることができた。

大変だったのは最後の召喚獣バトルで、リヴァイアサンがなかなか難しかった。というより中盤のDPSチャレンジが本当に厳しくて2桁近くのやり直しが発生し、今までの大味なバランスの召喚獣戦に比べるとコンボ選択やアビリティの発動タイミングなどの計画性が求められて少々びっくりした点でもあった。私はノーダメージクリアに拘る人間ではないので、なんだかんだ最後まで楽しめたとは思う。

そして、ストーリー以外にも追加要素として、ブラッディパレスカイロスゲートという戦闘系のエンドコンテンツが追加された。とはいっても私はこのゲームの戦闘をやりこみたいとはもう思っていないため、プレイについてはスルーすることを決めた。FF7リバースに慣れた手では、コンボ系のゲームをするにはなかなかきついのと、そもそもスコアバトルが苦手である(DMCとかやったことないし手を出すつもりもない)からだ。そのため、今回のDLCの価格面に関してはコメントできない(正直高いとは思っている)

ただ、せっかくのボーナス要素としてアルテマのフィートまで手に入れたのに何もせずに終わらせるのも、良くないとは思っているが…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?