モディリアーニ展(大阪・中之島美術館について諸々のこと

先日、『モディリアーニ展』を見に、大阪の中之島美術館に行ってきた。

モディリアーニの久しぶりの回顧展ということもあり、楽しみにしていたが、見た結果は、「期待以上」!

美術館の開館を記念しての開催、ということもあり、大阪でしか見られないのがもったいない、と思ったほど。

まあ、展覧会の目玉が、中之島美術館がコレクションとして持っている、モディリアーニの裸婦だったから、当然と言えば当然だろうか。

以下、思ったことなどを箇条書きで。

〇約100年前のパリへのタイムスリップを味わえる

19世紀後半から20世紀にかけて、フランスでは印象派をはじめ、美術の新しい潮流が次々と生まれつつあった。

その熱気に惹かれ、ヨーロッパ各地、いや海を越えて日本やメキシコからも、若い芸術家の卵たちが続々と集まってきて、国籍や時にはジャンル(文学や美術など)の垣根を越えて交流し、刺激し合っていた。

それが、また新たな熱を生み出したのは想像に難くない。

ピカソ、キスリング、シャガール、藤田嗣治、ディエゴ・リベラ、そしてモディリアーニ。

今回のモディリアーニ展には、彼と同時代にパリに滞在し、腕を磨いていた画家たちの作品や、モディリアーニが描いた彼らの肖像も展示されている。

中でも印象に残ったのが、友人キスリングの妻ルネをモデルにした、キスリングとモディリアーニの作品が並べて展示されていたこと。

単に「エコール・ド・パリ」としばしば同じ括りに分類される、画家たちの作品を漫然と集めるのではなく、実際に交流があったことを具体的にイメージできるような作品の選択、展示方法が興味深い。

キスリングの他に、印象に残ったのが、藤田。

パリに来たばかりの藤田は、自分ならではの画風を模索していた。そのプロセスで、交流のあったモディリアーニにも影響されて、彼の人物表現を真似て描いてみたこともある。

この異国の地で、多くの芸術家の卵がひしめく中で、どう自分を打ち出すか。

それは、藤田にとってもモディリアーニにとっても課題だったはずだ。

https://bijutsutecho.com/magazine/insight/18381

藤田については、以前『藤田嗣治』展について書かせてもらったが、この記事のトップ画像にも使っている<タピスリーの裸婦>に今回再会できたのも嬉しい点だった。

藤田にとって、自分ならではの技として編み出した「乳白色の下地」をもっとも活かせるモチーフが、「裸婦」。

モディリアーニも、後で触れるが、1916年から1919年にかけて、裸婦の連作を約30枚手掛けている。

同じ「裸婦」モチーフでも、二人の作風は大きく違う。

その「作風」の、つまり彼らの独自性の根っこを手繰ってみるのはなかなか面白いのではないだろうか?

たとえば、「エコール・ド・パリについて」から始まって、交流のあった藤田とモディリアーニ、二人が描いた裸婦を題材に、それぞれが自分ならではの画風を作り上げて行った過程を紹介する、とか。

〇モディリアーニの裸婦

今回の主役は当然モディリアーニ。

特に展覧会の後半に、彼の肖像画作品―――モディリアーニと聞けばすぐに思い浮かぶ特徴的な肖像画作品が集められている。

<お下げの少女>など、一度は教科書などで目にした作品も多いが、中でも「見ておくべき」と勧めたいのが、<髪をほどいた横たわる裸婦>(撮影可能)。

裸婦は、ご存知、西洋美術史ではお馴染みのモチーフ。

「横たわる裸婦」は、ティツィアーノの<ウルビーノのヴィーナス>に始まり、ゴヤの<裸のマハ>、マネの<オランピア>など、いくつもの作例がある。

モディリアーニが、この裸婦モチーフを集中的に手掛けるようになったのは、1916年契約を結んだ画商ズボロフスキが、企画を持ち掛けてきたことによる。

彼は、アパートの一室をアトリエとして提供し、モデルも用意した。

故国イタリアで、伝統的な裸体デッサンを学んだ経験のあるモディリアーニが、この20世紀においてどのようなヌードを創り出すか。

この挑戦に、モディリアーニも応える。その一つがこの作品。

モディリアーニらしい、面長の顔に、アーモンド形の目が特徴的な顔立ちの裸婦は、手足を曲げ、頭をもたげてこちらを真っすぐに見つめる。

絵の前に立つと、この視線が見ているこちら側を捉えて離さない。

頭の上部や、右ひざから下は、画面の端によって大胆に断ち切られており、それが、彼女の目力とも相まって、画面内におさまることのない、力強さ、エネルギーを感じさせる。

過去の「横たわる裸婦」の作例―――<オランピア>や<裸のマハ>を思い浮かべてみると、彼女たちは、こちらの存在を意識して、視線を向けているのはモディリアーニ作品とは共通していても、ちゃんと画面の中に全身が納まっていた。

また、全体的に不思議な量感をたたえた肉体表現は、1911年から14年にかけて彫刻に集中していた経験が元になっていると言えよう。

(この「彫刻」という道への思いも、モディリアーニを形成する要素の一つだと思う)

〇ジャンヌ・エビュテルヌ

最後に紹介するのは、ご存知モディリアーニの最後の恋人ジャンヌ・エビュテルヌ。

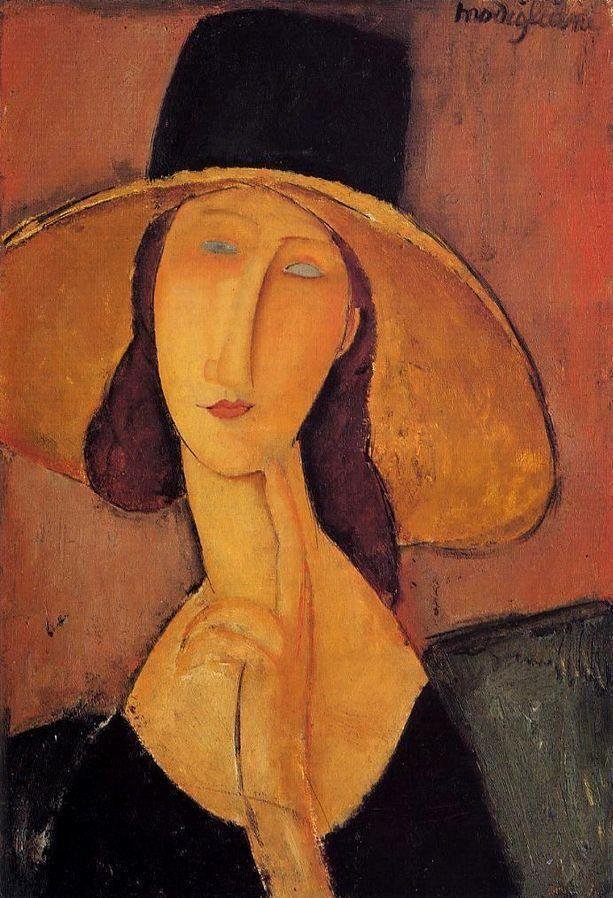

1916年12月頃に知り合い、翌年から同棲。亡くなるまでの3年間に、彼女をモデルに描いた肖像画は20枚以上になる。

そのうち2点が、今回の展覧会に来ている。

上の<大きな帽子を被ったジャンヌ・エビュテルヌ>と、2人目の子供を妊娠していた時の彼女の姿を描いたもう一枚。

どちらも、画集などで見た事はあったが、今回作品を前にして思ったことが一つある。

「他の女性の肖像画に比べて、雰囲気が柔らかいな」、と。

特に二枚目の妊娠中の彼女を描いた作品は、組んだ手の下の、お腹の膨らみが柔らかく、立体的に見えた。

モディリアーニ自身は、二人目の子供が生まれたら、故郷リヴォルノに彼女を連れて帰還するつもりだったらしい。

しかし、帰郷も、そして二人目の子供の誕生も実現することはなかった。

1920年1月24日、モディリアーニは結核性髄膜炎で亡くなる。

そしてその二日後、実家に連れ戻されていたジャンヌも、アパルトマンの窓から身を投げた。妊娠八か月の子供ごと。

今回、展覧会場をざっと一巡しただけでも、興味深い要素はいくつも出てきた。

モディリアーニは、正直に言うと、昔は苦手だった。(特にあの瞳のない目が)

苦手、と言うならゴッホもそうだが…気が付けば、ライティングに手を出してから、6回は書いている。

そして、モディリアーニも興味深い題材として、私の中に今回刻み込まれたように思う。

はてさて、どうやって料理しようか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?